|

Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове

Михаил Пархомов

Пархомов Михаил Ноевич (настоящая фамилия — Клигерман; 26 апреля [9 мая] 1914 года, село Белогородка, ныне Хмельницкой области — май 1993, Киев) — писатель, журналист. Член Союза писателей УССР (1954). Пархомов Михаил Ноевич (настоящая фамилия — Клигерман; 26 апреля [9 мая] 1914 года, село Белогородка, ныне Хмельницкой области — май 1993, Киев) — писатель, журналист. Член Союза писателей УССР (1954).

Рано потерял родителей, беспризорничал. Потом работал токарем, учился на рабфаке.

Окончил архитектурный факультет Киевского инженерно-строительного института.

Работал корреспондентом газеты.

В годы войны попал в Днепровскую флотилию, затем был фронтовым корреспондентом, в первые годы мирные годы — редактором газеты «Днепровский водник», собкор «Водного транспорта».

Печататься как писатель начал в 1948 году.

Читателю хорошо известны книги М. Пархомова «Караваны» (1950), «Судьба товарища» (1957), «Мы расстреляны в сорок втором» (1958), «Игра начинается с центра» (1963), «Был у меня друг», «Нелетная погода», «Чорні дияволи» и др.

Составитель книги «О Викторе Некрасове. Воспоминания (Человек, воин, писатель)». — К. : Український письменник. 1992.

Был членом редколлегии журнала «Радуга».

Был у меня друг...

Журнал "Радуга" (Киев) 1990, № 2. Книга «О Викторе Некрасове. Воспоминания (Человек, воин, писатель)». — К.: Український письменник, 1992, стр. 238—259

***

В этой публикации напечатаны воспоминания о Викторе Некрасове Семена Жураховича "Несгибаемый", Григория Кипниса "И только правду...", Михаила Пархомова "Был у меня друг...". Вступительное слово Лады Федоровской.

***

***

Много лет тому назад я написал повесть под таким названием. Слабую повесть, хотя о ней и отозвался одобрительно покойный критик И. Козлов. Дело происходило в осажденном Севастополе. В одной из вражеских траншей санитары нашли раненого командира-моряка. Вокруг лежали убитые враги. Их насчитали полтора десятка. И начальство отнесло их на «личный счет» раненого командира, которому за этот подвиг присвоили звание Героя Советского Союза. Но человеку было совестно смотреть в глаза братве. И он... покончил с собой. Много лет тому назад я написал повесть под таким названием. Слабую повесть, хотя о ней и отозвался одобрительно покойный критик И. Козлов. Дело происходило в осажденном Севастополе. В одной из вражеских траншей санитары нашли раненого командира-моряка. Вокруг лежали убитые враги. Их насчитали полтора десятка. И начальство отнесло их на «личный счет» раненого командира, которому за этот подвиг присвоили звание Героя Советского Союза. Но человеку было совестно смотреть в глаза братве. И он... покончил с собой.

Такова была полная правда. Я не отважился ее рассказать. Оттого и повесть получилась вымученной, слабой, хотя можно в ней обнаружить и честные, выстраданные строки. Теперь, воспользовавшись тем старым названием, я хочу написать всю правду.

Был у меня друг. Настоящий. Единственный за всю долгую жизнь. Звали его по-домашнему просто: Вика.

Так его называла мать, Зинаида Николаевна, так к нему обращались его сверстники и даже юноши, которые были втрое моложе. Не Виктор, не Виктор Платонович и не по довольно распространенной в России фамилии, а просто: Вика. И он не обижался. Лишь однажды он лукаво выразил протест. На приеме во французском посольстве по случаю приезда министра культуры Андрэ Мальро, который когда-то присутствовал на первом писательском съезде. Среди приглашенных оказался и мой друг. Он разговаривал с Владимиром Солоухиным. Тот, естественно, тоже называл его просто Викой. И тут к ним подошла тогдашний министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева. И тоже сказала: «Вика...»

— Называйте меня Виктором Платоновичем — сказал мой друг.— Иначе мне придется вас называть Катей.

Между прочим, они были ровесниками. И к чести Е. Л. Фурцевой надо сказать, что она не растерялась и ответила: — Пожалуйста.

Кто еще из пишущей братии обращался в те приснопамятные годы к секретарям ЦК или министрам просто по имени? Даже к инструктору райкома комсомола ребята должны обращаться по имени-отчеству: «Валентин Петрович» или «Геннадий Михайлович». Так, дескать, «принято». И еще принято носить галстук и пиджак даже в летнюю жару. Когда мне исполнилось шестьдесят лет и «Литературная газета» поместила крохотную фотографию, пририсовав, разумеется, галстук, мой друг ехидно поздравил меня телеграммой: «Впервые увидел галстуке тчк Поздравляю».

Сам он тоже не носил галстуков. В безгалстучную литературную команду, помнится, входили Даниил Гранин и Константин Ваншенкин, Владимир Тендряков и многие, многие другие. У каждого свой вкус и свое понятие о приличии.

Как люди становятся друзьями? В жизни еще много необъяснимого. Однажды мой друг, вернувшись из Москвы, сказал, что третьего дня проснулся ровно в пять тридцать утра и подумал о старом киевском фотографе НН, обладателе коллекции удивительных снимков довоенного Киева: ампирные фасады особнячков, деревянные флигельки, уютные дворики, церквушки на окраинах, извозчики на «дутиках», лоточники, усатый водитель единственного в городе открытого «паккарда», афишные тумбы... «Надо навестить старика,— сказал мой друг.— Мы давно у него не были». На следующий день мы пешком отправились на окраину. И услышали, что именно в ту самую ночь в пять тридцать старик умер. Как это объяснить?

А разве не странно, что мы, учась в одном институте на одном архитектурном факультете (тогда в Киевском строительном институте насчитывалось всего около пятисот студентов — сейчас их там десятки тысяч), ежедневно встречаясь в аудиториях и коридорах, так и не сблизились? А могли бы! Нас тянуло к литературе. Сокурсник моего будущего друга И. Локштанов уже печатал стихи в местном журнале, другой будущий архитектор Л. Серпилин сочинял прозу, а тот, которого я потом называл Викой, тоже писал про каравеллы и корсаров, беря уроки, мастерства у известпого в то время киевского беллетриста Дмитрия Урина, автора нашумевшей «Шпаны». Пробовал перо и я сам. И все-таки мы ни разу не произнесли хотя бы мысленно: «Есть контакт!»

Думаю, что всему виной было внезапное увлечение театром. Мой будущий друг, окончив предварительно студию при Киевском театре русской драмы, стал театральны художником и актером. Эту же студию окончил также И. Локштанов, впоследствии заслуженный артист БССР.

Снова встретились мы уже после войны, когда трехлетняя разница в возрасте стерлась сама собой. Оба был капитанами, оба начинали писать о пережитом. Мой будущий друг был демобилизован по ранению еще в сорок четвертом, пытался поступить в аспирантуру, но «не прошел) как ранее, до войны, «не прошел» у Станиславского, хот мог бы стать отличным актером, а твердость руки и остры глаз сохранил на всю жизнь. Во всяком случае, когда много лет спустя он в Малеевке сам оформлял свою будущую книгу «Первое знакомство», его рисунки хвалили такие мастера, как Кукрыниксы. А вот поди ж ты, «не прошел». И должен был поступить в газету, занимавшуюся вопросами искусства...

Это только в кинофильмах солдаты возвращались с войны усыпанные цветами под бравурное ликование до блеска надраенной меди духовых оркестров. В жизни все происходило куда прозаичнее. Киев был разрушен на три четверти. Водопровод не работал. Света не было. Но, к счастью, немолодым уже женщинам удалось пережить оккупацию. Мать и тетя моего друга только переселились в другую коммунальную квартиру на последнем, четвертом, этаже другого уцелевшего дома, стоявшего чуть ниже на той же Кузнечной (ныне им. Горького) улице. Жили в двух комнатах. Ту, что была побольше, разделили фанерной перегородкой. И там, при свете плошек, была карандашом — он всегда работал карандашом, «не заводя архива» для потомков,— написана одна из самых пронзительных, одна из самых честных книг о войне.

Сначала она называлась «На краю земли». Затем в журнале «Знамя» ее переименовали в «Сталинград». А к широкому, массовому читателю она пришла под названием «В окопах Сталинграда».

Позднее, много лет спустя, когда мы хоронили поэта Якова Городского, мой друг сказал: «Знаешь он был первым человеком, прочитавшим мою рукопись».

Но Я. Городской не стоял у власти. Он мог помочь только добрым словом. Пришлось отослать рукопись в Москву. К счастью, она попала в руки талантливого умного и честного критика Александрова, а затем уже на стол Всеволода Вишневского.

«Этот год пройдет под знаком «Сталинграда» Виктора Некрасова»,— написал Вишневский.

Он не ошибся. Повесть была удостоена Сталинской премии. И тогда к автору снизошел «сам» руководитель Союза писателей Украины Александр Корнейчук.

— Вика,— сказал он, золотисто сияя лауреатскими медалями и орденами.— Давай поедем на моей машине по Украине.

— С удовольствием, только без этого,— Некрасов показал на грудь литературного генерала.

— Ну зачем же? Пусть люди видят, с кем имеют дело,— ответил Корнейчук.

Поездка, конечно, не состоялась.

И второй разговор Некрасова с Корнейчуком ни к чему не привел. Некрасов получил письмо от своего фронтового друга Ивана Фищенко, выведенного в повести под именем Чумака. Человек, прошедший огонь и воду и медные трубы, многократно раненый, награжденный многими орденами, в том числе и орденом Боевого Красного Знамени, по глупости завербовался на Дальний Восток. Он работал в шахте, и у него открылись старые раны. Как его оттуда вытащить? Некрасов обратился к всесильному Корнейчуку. Но тот ответил: «Ничего, пусть узнает жизнь».

Это Чумак, морская душа, должен был «узнать» жизнь! Некрасов написал Борису Горбатову. Тот был дружен с министром угольной промышленности и сделал все, чтобы спасти бывшего воина. Надо ли после этого удивляться тому, что литературный чиновник н честный писатель не питали друг к другу особой симпатии? «Подумать только, — жаловался на одном собрании Корнейчук. — Приезжает в Париж автор идейно порочной повести «Кира Гeopгиевна», и об этом пишут во всех газетах. А приезжаешь ты, заместитель председателя Всемирного совета мира, и это событие отмечают петитом на последней странице!

На том собрании в бывшем институте благородных девиц Некрасова впервые публично и далеко не благородно проработали.

В его защиту смело выступил только критик Иван Дзюба, сбежавший для этого из больницы, в которой лежал. Оратор прямо сказал все то, что думает о литературных чиновниках, назвав их поименно. Что тут началось! «Кто за то, чтобы разрешить Дзюбе продолжить свое выступление?» — архидемократично, не сомневаясь в результатах голосования, спросил председатель. Только мы с Некрасовым подняли руки. И оратора лишили слова. Кому приятно выслушивать правду, которую режут тебе в глаза?

Подавленные ушли мы с того собрания. Некрасов молчал. В его жизнь начали настойчиво вмешиваться. Делай то, не делай этого... Раньше все зависело от него самого. А теперь... Он стал другим. Жестким, молчаливым, несговорчивым. Оставаться покладистым и веселым парнем он уже не мог. Когда вмешиваются в твою жизнь, когда хотят ее переделать на свой лад, ты либо протестуешь и сопротивляешься, либо подчиняешься. Но достаточно тебе хоть один раз наклонить голову, только один раз,— и ты пропал. Будешь потом оправдываться, криво усмехаясь, что не надо плевать против ветра, что умный в гору не пойдет...

— Слушай,— сказал мне при встрече писатель Валентин Бычко,— скажи своему Некрасову, пусть напишет Хрущеву, покается. Он что, умнее всех нас?

— Нет,— ответил я.— Он не умнее, а честнее.

Примерно это же, но другими словами, сказала мать Некрасова Зинаида Николаевна, провожая нас на очередное партийное собрание. «Мальчики, веселитесь»,— напутствовала она нас, а потом обратилась ко мне одному, чтобы Вика не слышал: «Если он начнет каяться, он перестанет быть моим сыном».

Врач по профессии, Зинаида Николаевна училась в Швейцарии. То ли потому, что она была из Симбирска, то ли потому, что русская колония была не очень велика, яо у нее в доме частенько бывал Владимир Ильич Ленин (я видел письмо из московского музея, просившего прислать скатерть, па которой он чаевничал). Семья Некрасовых была дружна и с А. В. Луначарским, который помог Вике поступить в институт, когда туда принимали преимущественно детей рабочих. А сестра Зинаиды Николаевны, тетя Соня, в двадцатых годах работала с Надеждою Константиновной Крупской. Всем этим можно было гордиться. Но мой друг никогда этим не козырял. И его мать тоже. Однажды, когда после ужина мы присели к радиоприемнику, моя жена, чтобы занять Зинаиду Николаевну, стала перелистывать с нею старый семейный альбом.

Обнаружив в нем фотографию Владимира Ильича жена спросила: «А это кто?» На что Зинаида Николаевна ответила: «Одни мои знакомый».

Свою мать я не помнил, рос сиротой, и относился к ней как к матери.

Доброты она была необычайной. Однажды мы возвращались из Одессы. Взяли одно купе. Постелей в нем не оказалось — все постельные принадлежности железнодорожное ведомство отправило «покорителям целины». Стоя в коридоре, мы «поливали» железнодорожников. Жена старалась нас утихомирить. А когда мы вернулись в купе, то увидели, что Зинаида Николаевна, скрепив английскими булавками часть своего гардероба, соорудила «думочку». Протянув ее моей жене, она сказала: «Лидочка, это для вас. Иначе вы не заснете».

Зато у ее сестры Софьи Николаевны был гордый, строптивый характер. Когда в начале пятидесятых отстроили сгоревший пассаж и Некрасову (лауреат все-таки!) предоставили в нем отдельную двухкомнатную квартиру, она наотрез отказалась покинуть свою каморку. И денег от племянника тоже не брала — жила на скудную пенсию. Поэтому Некрасову пришлось хитрить. Он приносил ей иностранные журналы якобы для перевода от имени какого-то издательства, а потом по почте отсылал за эту работу «гонорар». Только на закате жизни она «разбогатела»: журнал «Новый мир» опубликовал ее воспоминания (ее девичья фамилия Мотовилова).

В этой семье относились без почтения к денежным знакам. В то время, как другие лауреаты торопливо обзаводились дачами и автомашинами, Некрасов отдал свою премию на приобретение мотоколясок для инвалидов войны. Жили скромно. Утром — кофе с гренками из оставшегося с вечера батона, обед из двух блюд (накормят любого случайного гостя) и холодная вода в графине для матери, вечером — свежая булка с маслом и сыром, чай из самовара, варенье... Вещи — только самые необходимые. «Цейсовские» книжные шкафы, диван для гостей, кушетка и тахта, комод и старый двухтумбовый письменный стол. На этажерке — радиоприемник (позднее появился и черно-белый телевизор). На стенах картины Серебряковой и Бурлюка, которые пришлось продать перед вынужденным отъездом за границу, гравюры и дружеский шарж на Игоря Александровича Саца работы хозяина.

Некрасов помогал многим опальным писателям — их в те годы хватало, а когда сам обезденежел, ему в трудные дни помогали деньгами москвичи, ленинградцы и киевляне. Иначе и быть не могло.

У меня с ним тоже были самые простые денежные отношения. Он мог позвонить и, спросив, сколько у меня на сберкнижке сказать, что берет половину. Мог предложить вместе поехать в дом творчества и, услыхав, что у меня нет денег, купить путевки на всех.

Даже в те дни, когда он сидел на бобах, он не поступался своими принципами. Была, помнится, чистая белая зима. Именитый кинорежиссер Бондарчук пригласил Некрасова на званый обед и предложил написать сценарий многосерийного фильма по роману Л. Н. Толстого «Война и мир», посулив толстые тысячи. «А что мы будем делать с Платоном Каратаевым? А как вы относитесь к высказываниям Толстого о роли личности в истории?»— спросил Некрасов. Режиссер отмахнулся: «Пустое...» И Некрасов отказался. «Надо иметь право поставить свое имя рядом с Толстым»,— сказал он мне.

А кино он любил. Позади у него уже был сценарий кинофильма «Солдаты», написанный по книге «В окопах Сталинграда». Картину снял на киностудии «Ленфильм» режиссер Иванов. Это одна из лучших картин о войне (за сценарий автор был удостоен премии). В этой картине в роли Фарбера впервые снялся Иннокентий Смоктуновский, а в роли Чумака — «чапаевский Петька» Леонид Кмит. Но это картина о той войне, которую видели солдат Виктор Астафьев и окопный офицер Виктор Некрасов. Генералы и маршалы знали совсем другую войну. Не потому ли генералу Чуйкову эта картина не понравилась? Тогда Чуйков командовал Особым Киевским военным округом. Он пригласил Некрасова к себе. Вернувшись от него, Некрасов признался: «Знаешь, что он мне сказал? Что гора родила мышь». Еще бы, ведь в картине не было мудрых стратегов и храбрых полководцев.

С Чуйковым Некрасов был уже знаком. Они встречались в Сталинграде. Но после войны. Приехав туда, Некрасов встретил Бориса Полевого, и тот пригласил проведать прославленного генерала, остановившегося в номере «люкс». Вечером писатели пришли в гостиницу и застали генерала... под лестницей. Оказалось, что его вытурили из номера, поскольку туда должна была въехать шахиня. Если мне не изменяет память, то была шахиня Сорейя, оставленная впоследствии шахом и ставшая кинодивой. По этой причипе три бывших фронтовика распили бутылочку под лестницей.

Случалось, я забегал к Некрасову среди дня. Обычно он лежал на тахте с журналом или книгой. Над ним всю стену занимала подробная (виден фасад каждого дома? карта Парижа. В углу над постелью матери желтело костяное распятие. В те дни сильное темное чувство тревоги не отпускало Некрасова. На него часто находили минуты тоски.

Я ложился рядом. И мы вспоминали Коктебель или Ялту. Там море совсем близко. Внизу, на набережной тяжелые темные волны с грубым грохотом налетали на причал, раскачивали пришвартованные катера. Там играла курортная музыка, а мы ныряли вниз головой, боролись с большой водой.

Литературную судьбу Некрасова трудно назвать легкой, хотя уже его первая книга была удостоена премии. После «Окопов» он написал пьесу «Опасный путь», которую МХАТ анонсировал, но не поставил. Свет рампы она увидела только в постановке С. Лунгина на сцене театра им. Станиславского, а опубликована была лишь спустя четверть века в журнале «Радуга». За пьесой последовал рассказ «Рядовой Лютиков», который тут же подвергли уничтожающей критике. И пошло... Повесть «В родном городе», это первое честное произведение о возвращении с войны, изданное мизерным тиражом «Молодой гвардией», также вызвала раздражение официальной критики. А писалась эта книга трудно. Когда Некрасов закончил повесть и отослал ее в «Новый мир», в журнале неожиданно сменился редактор.

— Не повезло,— сказал Некрасов.

— Вот увидишь, Симонов тебя напечатает,— обнадежил я.

И точно, пришла телеграмма от Симонова, отдыхавшего на Кавказе. Константин Михайлович приглашал Некрасова к себе.

Вскоре журнал напечатал повесть. Но радости она автору, повторяю, не принесла. Критики были настороже. Великовозрастная дама из комсомольской газеты жаждала идеального героя, представляя его себе этаким Тарзаном (трофейный фильм о нем не так давно прошел по всем экранам), но, разумеется, рабоче-крестьянского происхождения. Ученые мужи требовали героев, достойных подражания,— гидальго Дон Кихот из Ламанчи и Чичиков их не устраивали. Ну, а демобилизованный офицер Митясов по всем статьям в герои не годился. И досталось ему но первое число.

Зато «Первое знакомство» пришло к читателю легко. Почта еще работала, как в доброе старое время. Некрасов отправил рукопись в журнал, который снова редактировал Александр Трифонович Твардовский, и тот уже на следующий день придя в редакцию, утром прочел рукопись.

Некрасов вылетел в Москву.

Так после войны о загранице еще никто не писал. Разумеется, и раньше были честные свидетельства о «той» жизни. Но книга Б. Пильняка об Америке давно была под запретом, а «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова считалась вредной. В чести были только те сочинения, в которых грубо охаивалось все чужое. В них империализм неизменно загнивал, капиталисты разлагались, а рабочие бастовали. Фотографии трущоб Нью-Йорка печатались во всех газетах из года в год. Ну, а что касается сочинений журналистов-международников, то они обычно начинались словами: «Наш серебристый воздушный лайнер оторвался от бетонной дорожки родного аэродрома...»

Некрасов же написал об Италии с любовью. Его возмущало, что иные работники советского посольства, живя в Риме, мягко говоря, не уважают итальянский народ. Сам он познакомился в Италии со многими людьми. Потом они приезжали к нему в гости — художник Ренато Гуттузо, художник и писатель Карло Леви, издатель Эйнауди... Карло Леви рассказал о своих киевских встречах в книге «У будущего древнее сердце». А Эйнауди приехал в Киев с женой и приятелем, писавшим для детей. Им захотелось приобрести хоть какую-нибудь лубочную картину.

Достать ее можно было разве что на Житнем базаре. Утром мы пришли к гостинице «Украина», чтобы сопровождать гостей. Молодая интуристовская переводчица, явно стесняясь, сказала, что иностранцам на рынок ездить не полагается, у них совсем другая «программа». Но мы ее заверили, что она может не беспокоиться, никаких военных объектов гости не увидят.

Житний базар расположен возле Днепра Когда-то здесь торговали житом.

Что представлял собою в то время Подол? Хибары, облупившиеся фасады двух- и трехэтажных домишек, булыжные мостовые, заколоченные церквушки крытые зеленой жестью, чахлый бульвар, отделявший Верхний Вал от Нижнего. Бульвар упирался в площадь. Здесь-то и было пестрое крикливое торжище, именуемое Житним базаром. Свирепо пахло дегтем, влажными рогожами, килькой и свежей днепровской рыбой. Гости оживились. Быть может, рынок напомнил им родную Италию?

Мы с трудом протискивались между возами, забираясь в самую гущу хмельной от возбуждения базарно-праздничной толпы. Лубочных картинок с лебедями и хвостатыми русалками на сей раз не было. Дошли до стены, ограждавшей базар. Там на возу с полосатыми херсонскими арбузами живописно возлежал однорукий инвалид. Был он в синей рубахе и линялых портках. Эйпауди нацелился на него объективом своей зеркалки. Осведомился: «Можно?» Некрасов ответил: «Разумеется».

И тут перед нами выросла толстая подольская торговка. Лицо ее было в таких внушительных бородавках, что напоминало рогатую морскую мину. «Ши-пи-опы!..— завопила она, проявляя высочайшую бдительность.— Наших инвалидов хфотографирують!..»

Нас окружили местные доброхоты. Появился милиционер. Он и отвел всех в ближайший подотдел нашей рабоче-крестьянской.

Помещался он в бывшем магазине. В тесном пространстве было полно пароду. Заслуженная гнусавая проститутка, ханыги, вертлявые карманники, цыгане... Молодая цыганка, сидевшая на полу в застиранных пестрых ситцах. кормила грудью младенца. Ханыги ругались. Наши гости были растеряны. Думали, должно быть, что прямиком попадут в Сибирь.

Некрасов пошел объясняться к начальнику. Паспортов ни у него, ни у меня с собой не было. Удостоверений тоже. Пришлось звонить в Союз писателей.

Вскоре все уладилось.

Об этой истории не стоило бы вспоминать, если бы все не повторилось летом восемьдесят восьмого... Об этом поведал комментатор телевидения Игорь Фесуненко, сопровождавший иностранных гостей, когда те совершали круиз мира по Днепру. Херсонские дружинники и милиционеры снова задержали группу наших гостей. Сердце радуется: Не перевелись еще шибко бдительные люди на Руси.

И все-таки то было удивительное, благословенное время, история искусств знает «Золотой век Перикла». История Русской словесности узнала «золотые годы Твардовского». Чины, награды и звания авторов не имели для него значения. Единственным критерием стало качество литературы. В журнал потянулись настоящие писатели. Память подсказывает: «На Иртыше», «Из жизни Федора Кузькина». «Деревянные кони», «Один день Ивана Денисовича»...

Журнал читали от корки до корки. По всей стране. Ждал» каждого номера. Но других редакторов это вряд ли paдовало, а тем более официальную критику.

Ошибочно думать, будто в журнале как-то особо привечали «своих». Александр Трифонович, случалось возвращал рукописи и Тендрякову, и Паустовскому. Не нравилась ему и некрасовская «Кира Георгиевна». Но, опубликовав эту повесть, он потом изменил о ней мнение. Всякое бывало. От неудач никто не застрахован. Но это не вызывало обид.

Почему-то многие политические деятели под конец жизни начинают «вплотную» заниматься литературой и искусством. Сталин, писавший в молодости стихи, на склоне лет занялся вопросами языкознания. Мао Цзэдун, тоже несостоявшийся стихотворец, возглавил «культурную революцию» по разгрому интеллигенции. Хрущев, любимым бардом которого был безвестный сочинитель Махиня, решив все экономические проблемы так успешно, что белый хлеб стали выдавать только больным людям, переключился на вопросы литературы, живописи и скульптуры, назвав в Манеже художников «педерастами». Брежнев же стал «автором» знаменитой трилогии... Тут будет уместно сказать, что Некрасов, находясь уже за границей, лишился советского гражданства после того, как Брежнев был награжден Ленинской премией по литературе. Случилось сие в апреле. К Некрасову тут же обратился один из журналистов с вопросами, что он думает о «Малой земле» а прочих шедеврах. «К литературе это отношения не имеет»,— честно ответил Некрасов. И расплата за эти слова не заставила себя ждать. Некрасова тут же лишили советского гражданства.

Но все это произойдет через полтора десятка лет. А тогда... Бездарные рифмоплеты, драмоделы и поднаторевшие на ругани публицисты, называвшие себя «автоматчиками партии», натравили не обремененного знаниями и вкусом Хрущева на всех мало-мальски талантливых людей. Досталось по первое число и Некрасову. Особый гнев вызвали его путевые очерки «По обе стороны океана». «Известия», руководимая Аджубеем тут же поместила опус под названием «Турист с тросточкой». Автор его мне неведом. И все же я рискну назвать его подонком.

Он мог приклеить некрасову любой ярлык: «эстет», «трубадур», «формалист», «сноб», «нигилист», «графоман» — у подонков палитра весьма обширна, но назвать Некрасова — «туристом с тросточкой»! До этого надо было додуматься. И это человека, который за границей не интересовался фирменным ширпотребом, ресторациями майнекенщицами и стриптизом, человека, который охотнее всего встречался с простолюдинами, предпочитая их общество у миллионеров и сенаторов, человека, который своей валютой делился с товарищами по путешествиям, равнодушного к автомашинам (лишь одно лето мы были совладельцами моторной лодки, но, не чувствуя тяги к технике, тут же сбагрили ее с рук), человека, носившего клетчатые ковбойки и плисовые штаны... И это, по-вашему, турист с тросточкой? Полноте. Сами-то вы стремитесь за рубеж только для того, чтобы «отовариться» и вкусить «сладкой жизни».

— Знаешь,— сказал он мне, воротясь из какой-то поездки-— Вот мы с тобой ругаем наши порядки. А там, за рубежом, я их защищаю. В Милане меня спросил один: «Вы толкуете об отсутствии «железного занавеса», а у меня, когда я ехал в Советский Союз, на границе отобрали все книги». Тогда я сказал: «У меня тоже на границе отобрали все мои книги, которые я вез друзьям. Вы что думаете, в Советском Союзе уже нет дураков?» И все рассмеялись.

Так он вел себя за рубежом. Ездил ночью в нью-йоркском метро, что, говорят, не совсем безопасно, тратил доллары на стрижку-брижку (надо же удостовериться, как там работают местные Фигаро), пил дешевое вино вместе с работягами в парижских бистро, покупал игрушки детям своих друзей. «Правильный» писатель Всеволод Кочетов требовал, я был тому свидетелем, чтобы ему взяли билет на самолет только первого класса, а «неправильный» Некрасов всю жизнь курил пролетарский «Беломор».

Но «неправильные» всегда подозрительны. Их не очень-то жалуют. Будь как все. Голосуй, когда другие поднимают Руки, вместе со всеми кричи «Ура!..» Что, не согласен? Ну, знаешь! Вот и сам Никита Сергеевич... А тут еще статья газете. Как не реагировать?

Что-что, а угадывать желания начальства партийный аппарат умел. По голосу, но движению бровей... Дело было заведено, машина завертелась на полных оборотах. Собрания. Заседания парткома. Приятное знакомство с членами партийной комиссии, состоящей в основном из хмурых отставных подполковников интендантской службы. Затем бюро райкома. Обком... Мы пережили это вместе. Тогда я не подозревал, что тоже пройду через это чистилище.

Сидели у меня дома (Некрасов оберегал от неприятностей мать), судили-рядили, разрабатывали планы «действий». На последнее — не помню уже какое по счету — заседание бюро райкома я пошел вместе с ним. Когда его вызвали «па ковер», я остался в приемной. Прошло минут сорок. Медленных, тяжких. Наконец он появился в дверях, обитых искусственной кожей, получив в назидание «строгач». Можно было вздохнуть с облегчением. К нам подскочил какой-то мужик, которому грозило исключение за растрату партийных взносов. «Ну как? Что спрашивают?..» Потом попросил: «Друг, одолжи на бутылку. Может, и у меня обойдется. Скажи мне свой адрес, я деньги верну. Если простят, буду аккуратнее...»

Видимо, его все же не простили. Денег он, конечно, не вернул.

Теперь я стараюсь припомнить, каким Некрасов был в то время. Само собой, он, как говаривали в старину, был ума обширного. Честный. Совестливый. Бессребренник. Слова у него никогда не разнились с делом. Из себя он был невысок и худощав. Говорил неторопливо. Жизнь уже изрядно помяла его. И хотя он не ожесточился, не приобрел привычки втягивать голову в плечи, все же время от времени он смеялся уже каким-то дряблым, вымученным смехом. И в лице его появилось что-то старческое, хотя годами он был еще сравнительно молод.

А жить надо было. Работать. Ездить по стране. Устраивать свои литературные дела он не умел. И не желал. С содроганием вспоминал, как в том самом кабинете на Б. Гнездниковском, в котором когда-то его уговаривали «дополнить» книгу «В окопах Сталинграда» главой о Верховном, его после XX съезда просили изменить название книги на «В окопах Волгограда», хотя за город под таким названием он не воевал. Его книги выходили только благодаря усилиям других. Том «Избранного» в Гослите «пробил» Г. Макогоненко, сборник рассказов в киевском издательстве «Днiпро» — С. Журахович, книгу в «Советской России» — Тимур Мугуев. Куда ему было до нынешних чемпионов, успевших переиздать свои романы по сто и даже по сто пятьдесят раз!..

Запомнился еще один вечер. Мы, как обычно, сбегали в ближайший гастроном за свежим батоном и резиновым голландским сыром — костромской сыр и вологодское масло уже можно было найти только в книгах «О здоровой и вкусной пище». На столе нетерпеливо ворчал электрический самовар, когда раздался звонок.

Черный телефон висел в коридоре. Хозяин снял трубку.

— Виктор Платонович? С вами говорит Кучер...

— Простите...

— Помощник первого секретаря ЦК. Вы не смогли бы к нам подъехать?

— Когда?

— Сейчас.

— Хорошо. Через десять минут буду.

Ехать не надо было. От пассажа до внушительного здания на бывшей Банковской улице (дом был до войны построен для штаба особого Киевского военного округа) можно дойти за пять-шесть минут. Вика сказал: «Подожди, я скоро вернусь».

Однако вернулся он только через два часа. Его принял тогдашний первый секретарь ЦК П. Е. Шелест. Разговор шел на равных. Правда, помощники не удосужились сообщить секретарю ЦК, что его собеседник лауреат, что он известен за рубежом. Шелест рассказал, между прочим, что гордится своим сыном, доктором наук. И тогда Некрасов хитро осведомился: «Уже?» Поняв подтекст этого вопроса, Шелест ответил, оправдываясь, что тот настоящий ученый. Казалось бы, речь пойдет о литературе. О чем еще толковать секретарю ЦК и писателю? Но П. Е. Шелест спросил, готов ли Некрасов выступить на партийном пленуме. Нет, не в Киеве, а в самой Москве.

Из дальнейшего выяснилось, что то была идея М. А. Суслова, которого за глаза называли «серым кардиналом». Созвать пленум и па нем окончательно развенчать ранее снятого Н. С. Хрущева. Поскольку у автора книги «В окопах Сталинграда» имелось достаточно причин не жаловать бывшего члена Военного совета фронта, Суслов вспомнил об опальном писателе. Дескать, пусть сведет счеты с Хрущевым. Дескать, теперь его черед.

Партийные вожди плохо знали Некрасова. Тот отказался. Кажется, сказал даже, что лежачих обычно не бьют. У него были свои понятия о чести, достоинстве и порядочности. Он не понимал людей, способных лебезить и заискивать перед начальством, а потом, когда оно становилось бывшим, затаптывать его в грязь.

А ведь симпатии к Хрущеву он не питал. И не только потому, что по высочайшему повелению хлебнул горя. Отдавая Хрущеву должное (реабилитация многих тысяч безвинных «врагов народа», развенчивание «гениальнейшего полководца всех времен и народов»), он не мог простить Хрущеву уже одного того, что во время встречи с писателями «под шатром» глава государства, подвыпив и барственно развалясь на стуле, распекал стоявшую перед ним Маргариту Алигер. Это не только признак бескультурья. Это, если называть вещи своими именами, густопсовое хамство.

Для Некрасова Хрущев был черно-белым, таким, как памятник, поставленный на его могиле Эрнстом Неизвестным. Можно закончить хоть три академии общественных наук, обзавестись учеными степенями, быть избранным в Академию, но так и не стать интеллигентом.

Некрасова всегда отличало то, что в словаре Даля говорится о благородстве. Это поступки, поведение, понятия и чувства, согласные с истиною, честью и нравственностью. Его благородством злоупотребляли многие. То вдруг придет человек, назовется симферопольским шофером, отставшим от поезда. В руках у него кукла, которую он везет дочери из ГДР. К «любимому писателю» он отважился зайти потому, что не на что доехать домой. Деньги он, конечно же, вернет, вот его паспорт. Не заглядывая в него, Некрасов вручает шоферу четвертной, хотя денег у него самого кот наплакал (через час мы увидели этого «читателя» в винном магазине). То вдруг заявится юноша из Новосибирска и расскажет байку о том, как убил медведя, чтобы завладеть его печенью и спасти отца, страдающего раком печени. «Понимаешь,— сказал мне Некрасов по телефону.— Вот это парень!» В ответ я спросил, давно ли Некрасов был в нашем зоопарке. «Ты о чем?» — он удивился. «О том,— ответил я,— что там уже давно, наверное, нет медведей. Столько номенклатурных товарищей страдают раком печени, что всех медведей истребили». В ответ он рассмеялся. Но это не помешало ему, однако, взять с собой этого мистификатора в поездку по Средней Азии. Он не выносил одиночества.

Этим же обстоятельством воспользовались и сотрудники одной фирмы, отнюдь не торговой, добавлю я от себя. Но об этом чуть позднее.

После поездки по Дальнему Востоку Некрасов засел за путевые очерки. Работал он у меня дома. Пообедав, мы выходили пройтись. На Дальнем он видел здоровенных мужиков, шагавших в резиновых сапогах по колено в крови. Дубинами уничтожали они выползших на берег беззащитных «братьев наших меньших», выполняя и перевыполняя производственный «план». «Я понял природу фашизма»,— сказал он мне. Позднее подобную картину описал в «Плахе» Чингиз Айтматов.

Вправе ли писатель отказать в помощи обездоленным сирым, несправедливо обиженным? Дверь квартиры № 10 по улице Крещатик, № 15 была открыта для всех. И точно так же, как Короленко когда-то заступился за обвиненного в ритуальном убийстве еврея Бейлиса, писатель Некрасов, не колеблясь, поставил свою подпись под письмом группы деятелей украинской культуры, поднявших свой голос против произвола. Закрывались украинские школы, изгонялся из учреждений украинский язык — та певучая «мова», которой восторгался Маяковский. Делалось это в угоду М. А. Суслову, одним росчерком пера решившему в стране национальный вопрос. Дескать, нет уже ни наций, ни народностей, а есть новая общность — единый советский народ.

Так русский писатель Некрасов был обвинен в... буржуазном украинском национализме.

— Ты Виктора бачыш? — спросил меня при встрече поэт Андрей Малышко.— Скажы йому, що вин хороший хлопець.

Некрасова снова пригласили в ЦК. На этот раз его принял человек интеллигентный и умный. Указав посетителю на телефоны, он отвел его в дальний угол кабинета и, усадив на диван, тихо произнес: «Они на все способны».

Это относилось к «фирмачам».

Некрасовым вплотную занялась «фирма». К нему приставили молодого киношника. Этот неудачник быстро втерся в доверие. К тому времени Некрасов, похоронив мать, остался один. А одиночество, повторяю, было для него невыносимо.

Начинался одна тысяча девятьсот семьдесят второй... В те дни (с «Новым миром» уже разделались) Некрасов много думал о прошлом, словно бы уже похороненном, которое тем не менее будило столько живых воспоминаний. Это принадлежало ему одному, только ему. И его наполняло чувство одиночества и беспомощности, на которые, он знал это, обречен каждый человек. У тебя есть друзья, и все-таки ты одинок.

По вечерам он уходил из дому. В темноте Крещатика то там то здесь медленно и тихо тлели огоньки сигарет, огоньки молодых человеческих жизней, и он шел к ним, чтобы избавиться от одиночества.

В середине месяца я собрался в Москву. В день отъезда поехал в кондитерский магазин за знаменитыми «киевскими» тортами для друзей. Купив два торта, которые продавшица любезно связала вместе, я зашел в ближайший гастроном за сигаретами. Там с какими-то личностями шептался льнувший к Некрасову киношник. Увидев меня, он ретировался.

Снова я увидел его уже в подъезде. Он вынимал из ящика почту. Увидев меня, покраснел. Мы поднялись на третий этаж.

Открыл сам Некрасов. Был он темен лицом. Он уже знал, что в тот день начались аресты. Горько пошутил: «Хоть бы попасть в один лагерь». Жена Некрасова Галина вышла на кухню сварить нам кофе. Когда позвонили в дверь, мы услышали ее голос: «Ого-го!..»

Вошло семь человек. Первым по-хозяйски открыл дверь в комнату смурной крепыш лет пятидесяти с гаком, очевидно, один из тех, кто в поте лица своего служил «фирме» еще в самые лучшие ее времена. Он знал свой маневр. За его спиной стояли его молодые сотоварищи. — Ваши документы!..

Некрасов представил меня. Киношник назвал себя. Хотя выяснить, кто я, не составляло труда, старший фирмач что-то сказал одному из своих молодцов, и тот велел: «Одевайтесь». А киношника, «лицо без определенных занятий», старший отпустил. Еще бы, ведь он выполнил «задание» и обеспечил присутствие хозяина квартиры, который — чем черт не шутит? — мог выйти из дому.

Само собой разумеется, что в добрых молодцах я узнал тех самых ребят, которые шептались с киношником в гастрономе.

Я надел пальто. Мы с Некрасовым расцеловались — когда еще увидимся? Внизу стояла черная «Волга». Сопровождавший меня добрый молодец наклонился к шоферу: «В комитет».

Нелепо, должно быть, я выглядел со своими тортами в строгом сером доме, в котором шутить не любили.

Меня продержали там до четырех часов дня. В это время у Некрасова шел обыск. Что там было искать? Он сам выложил на стол те несколько книг, которые были изданы за рубежом. Проза Марины Цветаевой, сборник Б. Зайцева с автографом, «В круге первом» Солженицына.

— А вы эти книги читали? — спросили меня.

Пришлось ответить, что литератору следует не только писать, но и читать. И добавить: «Лет двадцать тому вы бы спросили, читал ли я Бунина и кто мне его давал».

Особое подозрение вызвало то, что я собирался в Москву. Уж не посылают ли меня сообщить о киевских арестах?

Но, выяснив, что билеты куплены заранее, фирмачи успокоились.

В седьмом часу вечера мне позвонил Некрасов: «Ну как?» Я ответил: «Ничего. А у тебя?» — «Тоже ничего»,— ответил Некрасов.

На возвратном пути из Москвы я с тревогой думал о том, что меня ждет в Киеве. Тревога была обоснованной. Тучи над Некрасовым сгущались.

Мы никогда не спорили, не ссорились по мелочам. За три десятка лет мы так притерлись друг к другу, что ни малейшего расстояния между нами уже не было. И мы никогда не обменивались пустыми словами. Худо нам тогда жилось. Лишь изредка, когда садились за стол, становилось утешнее.

На этот раз Некрасова из партии все же исключили.

Он стал еще больше курить. Говорил мало. Но оставался самим собой. Был приглядчив к людям, все замечал. Не возмущался, не роптал. Только благодушия, пожалуй, у него убавилось, хотя в человеческую подлость он все еще отказывался верить и не отваживал от себя тех, кто только для зла людям живет. И откуда берутся такие? Молодые, пронырливые, готовые напакостить, написать донос или пустить гулять по свету слушок за твоей спиной... И все это улыбчиво, с невинными глазами.

А денег не было. «Городские прогулки» не только «Новый мир», но и благонадежная «Москва» не смогла опубликовать. Перед Некрасовым со всех сторон выростала невидимая стена всесильной «фирмы».

— Ну, все, я пошел есть картошку,— сказал он мне как-то по телефону.

А меня ждал мясной обед. Да только котлеты застревали в горле. С тех пор моя жена частенько приносила на Крещатик продукты с Бессарабского рынка. Утром, выходя из ванной, Некрасов деликатно притворялся, будто ничего не видит.

И тут пришло время объяснить, отчего я называю один из республиканских комитетов «фирмой». Я просто повторяю то, что услышал от одного из его сотрудников.

В киевском издательстве «Радянський письменник» редактировали мою книгу. Была в ней и повесть «Черные дьяволы», вышедшая затем в издательстве «Молодая гвардия» и болгарском воениздате. В ней рассказывалось о морских диверсантах. Издательство сочло нужным послать рукопись на консультацию в Комитет государственной безопасности. Я узнал об этом, когда мне позвонил товарищ из этого комитета и попросил разрешения зайти. Он пришел в назначенное время, предъявил удостоверение. Мы поговорили о рукописи. Между делом товарищ произнес: «Знаете, наша фирма...» Так я узнал, что сотрудники этого учреждения сами называют его «фирмой».

В тот раз «фирма» дала добро. Книга вышла в свет.

Зато через полтора-два года «фирма» показала зубы. Снова раздался звонок. Товарищ, назвавшийся Иваном Ивановичем (он, очевидно, не читал очерка Некрасова, который этим именем окрестил ехавшего с ним за рубеж «искусствоведа в штатском») попросил меня зайти к нему в удобное для меня время. Полагая, что речь снова идет о будущей книге, я захватил с собой рукопись, в которой была повесть «Венский вальс», и присланный из Болгарии экземпляр книги «Черные дьяволы».

Иван Иванович, будем его так называть, очевидно, знал меня в лицо. Подойдя ко мне (в приемной было много людей), он пригласил в соседнюю комнату.

— Нам известно...— начал он тихим голосом.

Ему было известно многое. Даже то, что в конце тридцатых один из наших студентов «посадил» другого.

Но мутным, без блеска, глазам Ивана Ивановича не разобрать было, доволен ли он разговором. Душа его была темна. Улыбаться, он, по-видимому, не умел.

— Ваш друг распространяет разные вздоры,— произнес он, хотя и не этими словами.— Да и вы тоже...

Я промолчал. Тогда он приступил к главному.

— Вы должны отговорить своего друга от отъезда за границу.

Последние два года Некрасов находился «под колпаком». Его повсюду сопровождали «искусствоведы в штатском». Уж не думали ли они, что он собирается совершить террористический акт? Или сфотографировать (у него был любительский киноаппарат) расположенные на Крещатике военные объекты? Так жить было невозможно. И он попросил разрешения уехать в Швейцарию к дяде-пенсионеру Ульянову, которому все годы выписывал... журнал «Огонек». (Этого дядю вскоре прилюдно объявили миллионером, на наследство которого позарился племянничек. Только так писатели-миллионщики представляли себе его отъезд. Им всюду мерещились деньги, большие деньги). Разрешение он получил.

Выполнить поручение «фирмы» я отказался. Иван Иванович, с гордостью называвший себя оперативным работником, не настаивал. Из дальнейшего выяснилось, что он рассчитывает на помощь одного литературного генерала. — А что ото у вас? — спросил он.

Я показал рукопись книги. И «Черные дьяволы», изданные в Болгарин. Сказал, что меня туда пригласили. Святая простота! Нашел где откровенничать.

Расстались мы без печали. Но вскоре... Я был наказан за строптивость. В издательство «Радянський письменник» пришла официальная бумага за подписью заместителя председателя Комитета. В ней говорилось, что издание моей книги «фирма» считает «нецелесообразным».

Ну что ж, «Венский вальс» вошел в сборник, изданный «Советским писателем» через шесть лет.

Но и это было не все. В конце августа прибыла повестка из ОВИРа. Я пришел. Комната была набита битком молодыми людьми, жаждущими вкусить сладкой заграничной жизни. И о чудо! Мне выказали уважение, вызвали первым.

Блеклая молодая девица лет двадцати, чем-то напоминавшая эсэсовку из сериала «Семнадцать мгновений весны», конфетно улыбаясь, осведомилась, куда я еду. Услышав, что в Болгарию, снова спросила: к кому? Меня приглашал член ЦК, секретарь Варпенского горкома. Девица кивнула и произнесла:

— А вам отказано. Если хотите, то через шесть месяцев...

В Болгарии я уже бывал. Тяжело поднявшись со стула, я сказал:

— Вот что, девушка. Скажите ребятам, что вторично подавать документы я не буду. Не за тряпочками я собирался в Болгарию.

С тех пор я в эту контору не заглядывал.

А через неделю Некрасовы улетали. Мы не стеснялись слез. Сердце подсказывало: видимся в последний раз.

Потом были только письма. И редко — телефонные звонки. И еще фотографии. Из деревни под Парижем, из Норвегии, из Лондона... Хотя по радио он заявил, что ему осточертели киевские каштаны,— все, что происходило в его родном городе, постоянно вызывало у него болезненный интерес. То он просил прислать ему книгу, то фотографию памятника, установленного в Бабьем Яру. Этим памятником Киев был ему во многом обязан.

Когда городские власти мудро решили засыпать Бабий Яр и разбить на этом месте парк культуры и отдыха. Некрасов выступил с протестом в «Литературной газете».

Устроить танцплощадку на костях погибших? И это вы считаете нравственным?

Пришлось власть предержащим отменить свое решение и ответить газете, что в память о жертвах фашизма в Бабьем яру будет установлен «монумент-постамент».

Случилось так, что Бабий Яр стал глубокой, зияющей рапой на теле человечества. Здесь в судный день сорок первого начались расстрелы десятков тысяч киевлян. Все черные годы оккупации там не утихали выстрелы. Я увидел это страшное место, вошедшее в историю наряду с Майданеком, Треблинкой и Бухенвальдом сразу же после освобождения Киева. Всюду желтели человеческие кости н черепа.

Оттого двадцать девятого сентября киевляне, не сговариваясь, шли к Бабьему Яру, чтобы отдать последний долг погибшим. Шли молча. Плакали навзрыд. Иногда возникали стихийные митинги. Люди возмущались: откуда столько милиционеров? И что это за молодые люди, которые шепотом требуют: «Проходите, проходите...»

В один из таких дней мы пришли в Бабий Яр вместе с проезжавшим с Юга через Киев Николаем Атаровым. Когда возмущение людей грозило выйти из-под контроля, прозвучал голос Некрасова. Он говорил о памяти, о долге живых перед мертвыми, о человеческой солидарности. Говорил по-русски. Затем по-украински заговорил критик Иван Дзюба. О дружбе людей разных национальностей, о нашей общей ответственности за трагедии прошлого.

Местным властям надо бы благодарить литераторов, а они ополчились на них, обвинив чуть ли не в... сионизме. Потом одумались. И уже через год в Бабьем Яру появился представитель райкома, прочитавший по бумажке речь о... достижениях трудящихся района в борьбе за выполнение пятилетки.

И тут снова напомнил о себе Бабий Яр. В начале шестьдесят первого. После обильных ливней прорвало наспех сооруженную дамбу, и селевые потоки хлынули из яра па Куреневку. Погребены были троллейбусы, трамваи, одно- и двухэтажные дома. А главное — люди. Десятки, сотни людей (позднее, когда молчать о случившемся уже нельзя будет, газеты сообщат, будто погибло «только» более ста двадцати человек). Ну, а тогда... Стоя возле церквушки, расписанной гениальным Врубелем, мы с Некрасовым увидели далеко внизу мутно-темную пустыню.

В те же дни в Чехословакии погибло семь шахтеров, и правительство республики объявило национальный траур.

Соболезнование послал и Н. С. Хрущев. А в нашем Киеве стыдно признаться, во время трагедии работали все театры, а в ресторанах отплясывали летку-енку, хотя повсюду не краснея от стыда, висели плакаты о том что «люди у нас — самый драгоценный капитал».

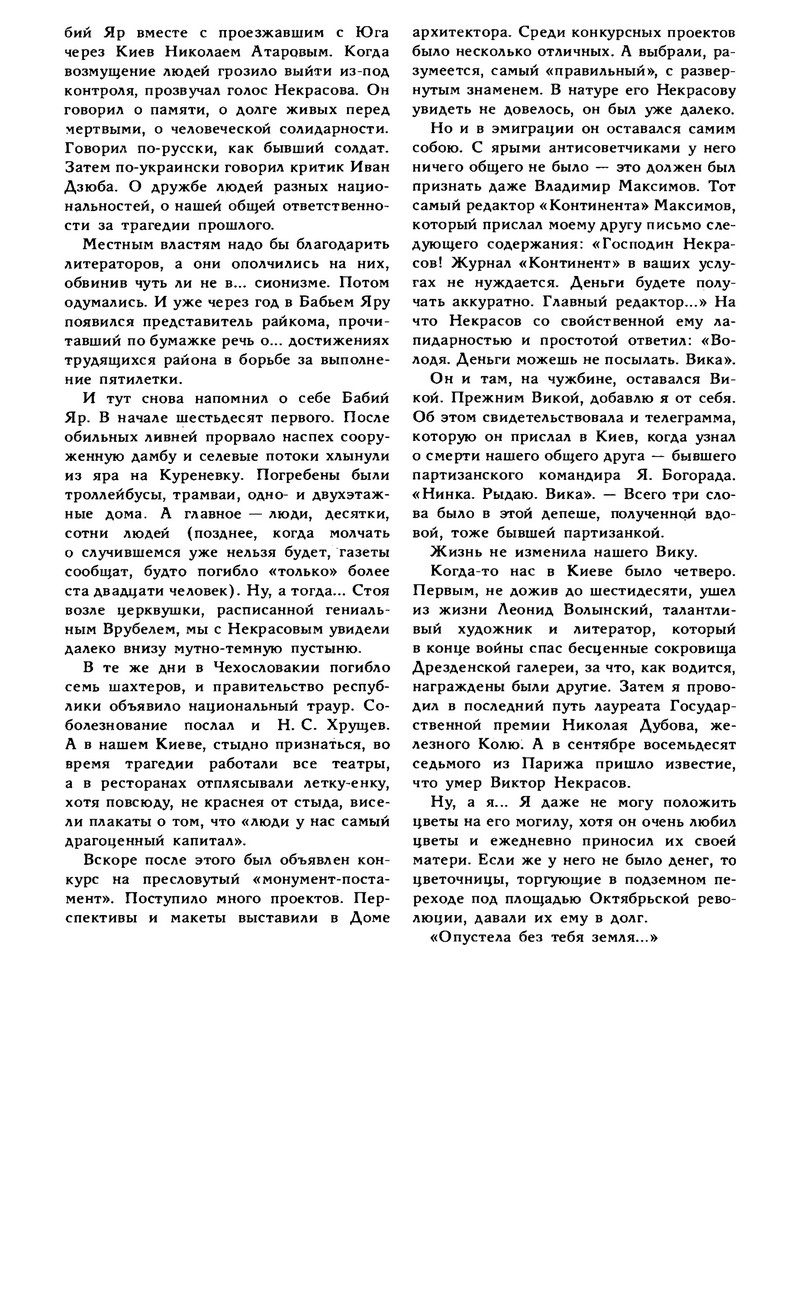

Вскоре после этого был объявлен конкурс на пресловутый «монумент-постамент». Поступило много проектов Перспективы и макеты выставили в Доме архитектора Среди конкурсных проектов было несколько отличных. А выбрали, разумеется, самый «правильный», с развернутым знаменем. В натуре его Некрасову увидеть не удалось, он был уже далеко.

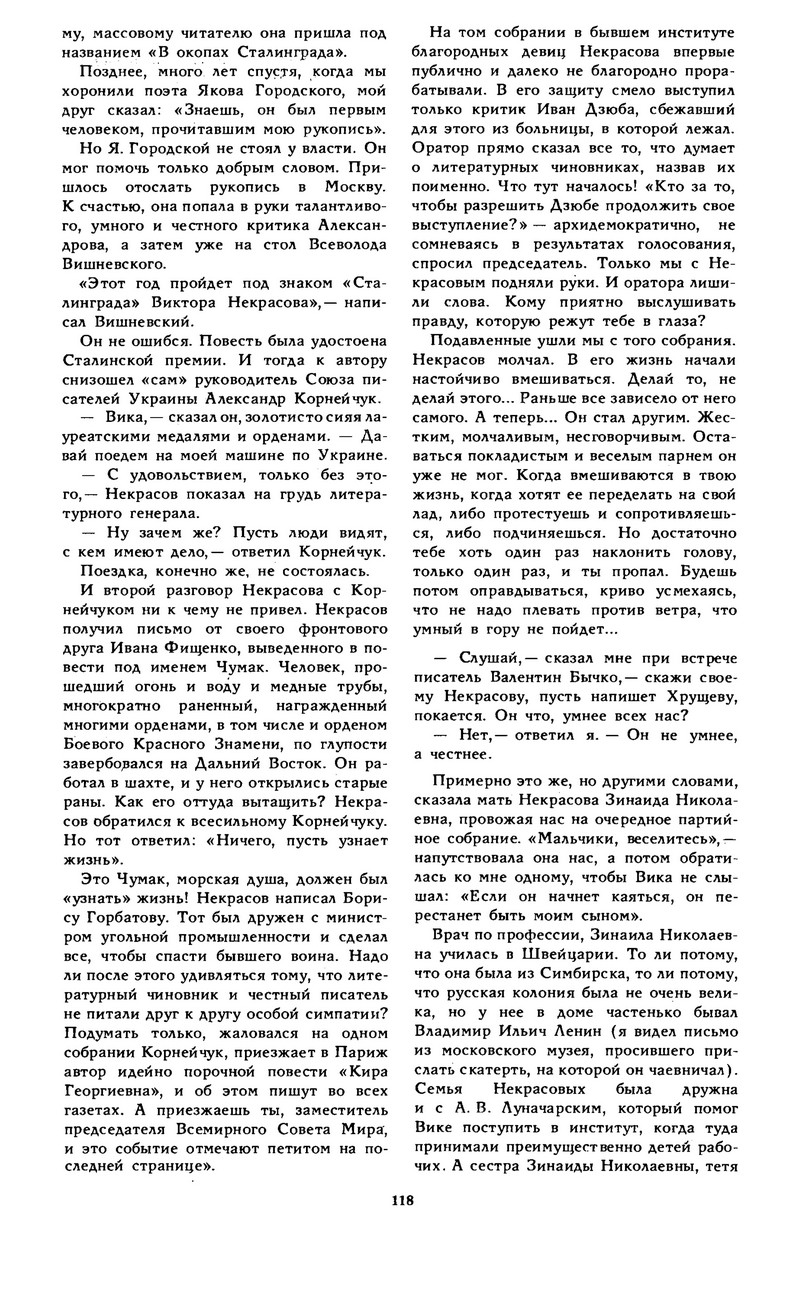

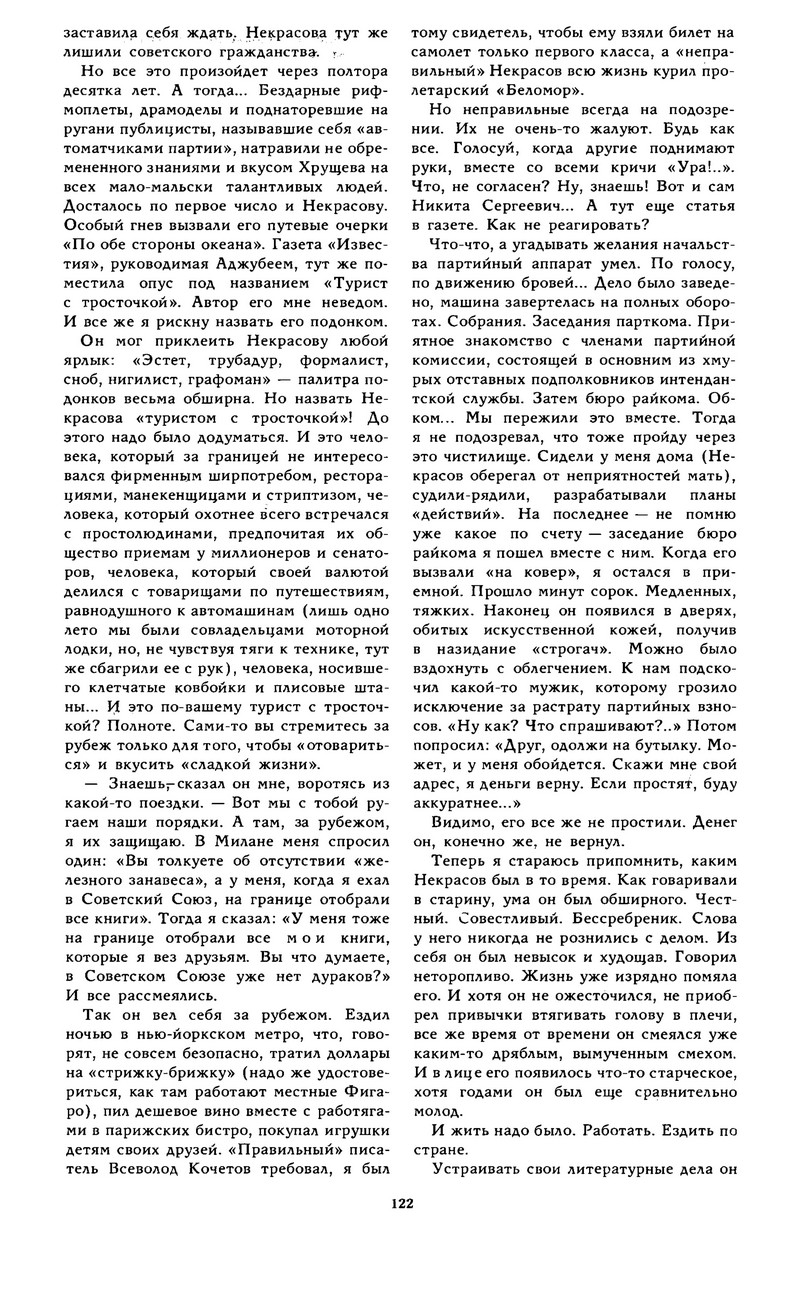

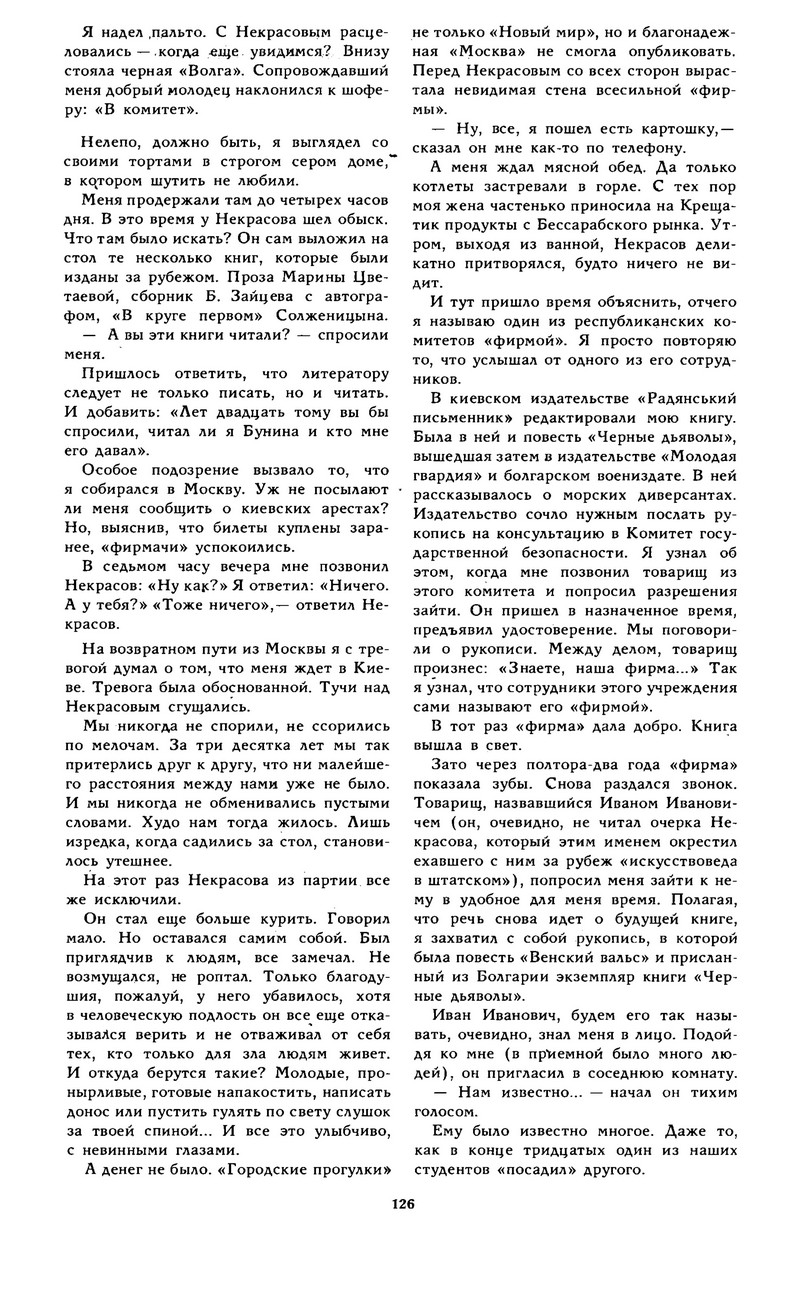

Н. Дубов с женой В. М. Дубовой и друзьями-писателями:

Л. Н. Волынским (слева) и М. Н. Пархомовым (справа)

У Дома архитекторов в Киеве.

Слева направо: Михаил Пархомов, Григорий Кипнис, Авраам Милецкий, Виктор Некрасов,

Леонид Волынский, Борис Бродский, Надежда Лазарева (Мирова), Валентин Селибер

после просмотра конкурсных проектов памятников в Бабьем Яру, 1965

Но и в эмиграции он оставался самим собою. С ярыми антисоветчиками у него ничего общего не было — это должен был признать и Владимир Максимов. Тот самый редактор «Континента» Максимов, который прислал моему другу письмо следующего содержания: «Господин Некрасов! Журнал «Континент» в ваших услугах не нуждается. Деньги будете получать аккуратно. Главный редактор...» На что Некрасов со свойственной ему лапидарностью и простотой ответил: «Володя. Деньги можешь не посылать. Вика». Он и там, на чужбине, оставался Викой. Прежним Викой, добавлю я от себя. Об этом свидетельствовала и телеграмма, которую он прислал в Киев, когда узнал о смерти нашего общего друга, бывшего партизанского командира Я. Богорада. «Нинка. Рыдаю. Вика».— всего три слова было в этой депеше, полученной вдовой, тоже бывшей партизанкой.

Жизнь не изменила нашего Вику.

Когда-то нас в Киеве было четверо. Первым, не дожив до шестидесяти, ушел из жизни Леонид Волынский, талантливый художник и литератор, который в конце войны спас бесценные сокровища Дрезденской галереи, за что, как водится, награждены были другие. Затем я проводил в последний путь лауреата Государственной премии Николая Дубова, железного Колю. А в сентябре восемьдесят седьмого из Парижа пришло известие, что умер Виктор Некрасов.

Ну, а я... Я даже не могу положить цветы на его могилу, хотя он очень любил цветы и ежедневно приносил их своей матери. Если же у него не было денег, то цветочницы, торгующие в подземном переходе под площадью Октябрьской революции, давали их ему в долг. «Опустела без тебя земля...»

Киев, 1989.

|

|