Статьи о Викторе Некрасове и его творчестве

Владимир Потресов

Потресов Владимир Александрович (род. 24 марта 1946, Москва) — писатель, журналист.

Потресов Владимир Александрович (род. 24 марта 1946, Москва) — писатель, журналист.

В 1964 году поступил в Московский институт электронного машиностроения, окончил его в 1969 году.

С 1969 по 1977 год работал на предприятиях ВПК, с 1977 по 1982 год — в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина (зав. сектором в отделе автоматизации библиотеки).

В 1975 году защитил диссертацию на тему: «Разработка модельного комплекса для исследованияи и оптимизации больших информационных систем», к.т.н. (кибернетика). Писать начал в 1982 году, первая повесть «Судоверфь на Арбате», М., МГ, 1986.

С 1982 года – корреспондент отдела литературы журнала «Огонек». Регулярные публикации в периодической печати. Работал в «Литературной газете», газете «Век», других периодических изданиях.

Автор книг:

«Надеюсь ехать водою из Петербурга в Москву…», М., Правда, 1989, Библиотека «Огонек», № 24;

«Тайна Вороньего Камня», два издания (СПб., 1994, М., 2007);

«Дилогия о неприкаянных», Великие Луки, 2014 (Первый роман «День неприкаянных» отдельно издан в М., 2002);

«Рассказы Старого Арбата», М., 2002 и 2013;

«Арбат нашего детства», М., 2006 (Лауреат премии Ассоциации книгоиздателей «Лучшая книга года»);

«Боблово и его обитатели», М., 2008 и др.

Автор, составитель и издатель ряда сборников: «Художник, судьба и Великий перелом», М., 1998, 2000; Сто десятая, М., 2009 (Премия им. Д. С. Лихачева, 2009); Яблоновский С. Избранное в 3-х томах, М., 2010 (Национальная премия «Лучшие книги и издательства-2010») и ряд других.

Кроме того, с 1990 по 2010 год составил, подготовил к изданию в разных издательствах, снабдил предисловием шесть сборников В. П. Некрасова.

В настоящее время — редактор отдела журнала «Наше Наследие».

Неудобный человек

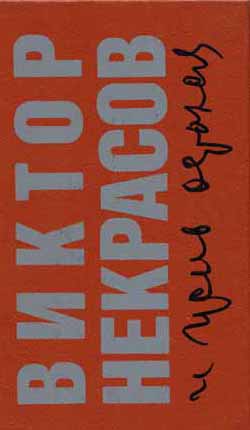

Виктор Платонович Некрасов «И жив остался...». — М.: Книга, 1991. Предисловие, с. 5—32

Как человек становится писателем? Каждый, кто, разумеется, получил право именовать себя таким образом, ответит на этот вопрос по-своему, но в целом и в чем-то одинаково: там-то и тогда-то почувствовал вдруг неодолимую тягу высказать свои мысли, записать их на бумаге, а затем...

...Война.

Сталинград. Донец. Ранение. Госпиталь в Баку. Второе ранение — в Польше, в Люблине. Киевский окружной госпиталь. Правая рука парализована, пуля задела нерв.

— Вам надо пальцы правой руки приучать к мелким движениям,— сказал мне как-то лечащий врач по фамилии Шпак.— Есть у вас любимая девушка? Вот и пишите ей письма ежедневно. Только не левой, а правой рукой. Хорошее упражнение.

Любимой девушки у меня не было, и я, примостившись где-то на склонах спускавшегося из госпиталя к Красному стадиону парка, стал писать о Сталинграде — все еще было свежо.

Так вспоминал в послесловии к зарубежному изданию повести «В окопах Сталинграда» писатель Виктор Платонович Некрасов.

Трудно писать о современнике. Трудно потому, что существует множество людей, которые знали твоего героя, причем знали его в самых различных проявлениях, с разных, как говорится, сторон. Вдвойне трудно писать что-то о Викторе Некрасове, человеке импульсивном и непостоянном, пламенном патриоте и закончившем жизнь свою в изгнании. А сколько специальностей сменил Виктор Платонович, прежде чем смог говорить о себе как о писателе.

Поэтому, для того чтобы рассказать о Викторе Некрасове — а рассказать о нем совершенно необходимо, поскольку не только книги писателя, но и само его имя не упоминались в нашей стране почти полтора десятилетия,— я решил воспользоваться как произведениями Некрасова, так и воспоминаниями его друзей и знакомых.

Перечитывая сейчас сочинения Виктора Некрасова, не устаешь удивляться, как доверительно, с какой постоянной легкой иронией повествует о себе писатель:

Автор этих строк лет до сорока пяти считался «молодым», потом перешел в «среднее поколение». А как перескочить в «старшее»? Что для этого надо? Начать писать мемуары? Взяться за «Историю моего современника» или за «Былое и думы»? (Кстати, начаты они были сорокалетним Герценом.) Ну, а если кишка тонка? Могу ответить точно. Я знаю. Надо начать писать воспоминания о своих встречах со знаменитыми людьми. Это говорит о солидности.

Я был бы счастлив, даже без стремления перейти в «старшие», рассказать о встречах с Некрасовым, но — не довелось мне с ним познакомиться. Зато мне повезло встречаться, переписываться, говорить по телефону с его многочисленными друзьями в Москве, Киеве, Ленинграде, Баку и других местах. С большинством у меня сложились хорошие, даже теплые отношения.

Вот как это произошло. Считается, что такая удача выпадает журналисту раз в жизни.

Как-то в редакции раздался звонок — длинный, междугородный:

— Отдел литературы «Огонька»? Я из Киева. Вы интересуетесь творчеством Некрасова?

А как раз перед этим в «Огоньке» были напечатаны воспоминания Виктора Конецкого, вышедшие в первую годовщину смерти Некрасова. Наталия Владимировна Анистратенко прочитала эти воспоминания и тут же позвонила в редакцию.

— Так вот, если вас интересует — приезжайте. У меня письма Некрасова, его родных, фотографии, вырезки — целый портфель...

Должен сказать, тут произошло удачное совпадение. Я как раз собирался ехать в Киев по делам редакции.

Утром сошел на перрон вокзала в Киеве. Для москвича сентябрь здесь непривычно жаркий. Новый район. Станция метро, связанная с именем Корнейчука, одного из тех, кто участвовал в травле Виктора Некрасова в те времена, которые мы ныне именуем застойными. Обычная квартира в обычном блочном или панельном — до сих пор не умею различать их — многоэтажном доме.

Наталия Владимировна спешит, ей нужно на работу. Откуда-то из самых глухих уголков антресоли извлекается старый пузатый коричневый портфель—с такими лет двадцать назад пенсионеры ходили в баню. Письма... Десятки, сотни писем. Фотографии. На одной сразу узнаю Виктора Платоновича, молодого, с усами, с чубом, в белом костюме.

А у меня тысячи вопросов. И конечно же главный:

— Как вы все это сохранили — было страшно?

— Страшно? Конечно... Ну посудите сами — по радио твердят: враг; в газетах пишут: враг... Но не могла я уничтожить эти письма. И вот дождались — изменились времена.

Узнал я, что родители Наталии Владимировны когда-то получили квартиру на Крещатике, как раз ту, в которой жил Виктор Платонович до своего отъезда из СССР. И вечером того же дня я оказался в помпезном киевском «Пассаже», в просторной двухкомнатной квартире, откуда и происходил пузатый портфель с письмами. Генриетта Алексеевна — она все так же живет в этом доме — показывает, где нашли письма Некрасова:

— Здесь, на балконе, стоял ящик. Когда въехали сюда,— открыли, а там письма, письма, фотографии. Раз оставили, думаю, значит, никому не нужно. А Наташа, дочь моя, говорит—не позволю выкинуть письма: может, за ними кто-нибудь вернется...

Виктор Некрасов, автор одной из самых ярких, независимых и запоминающихся книг о войне, в сентябре 1974 года вынужден был покинуть родной Киев. 12 сентября 1974 года самолет Киев — Цюрих навсегда увез писателя из нашей страны. Еще года два в его квартире на Крещатике жили его друзья. А затем Виктор Платонович Некрасов был лишен гражданства.

Жильцы дома 15 по Крещатику вспоминают: «Как-то в узкий проезд дома въехал грузовик. В кузов летели старая мебель, нехитрое домашнее имущество... И рукописи. Были и первые экземпляры. Было много вырезок из газет, журналов. Некоторые, кто посмелее, даже подбирали кое-какие листы».

А потом грузовик уехал на свалку — так перестал существовать дом писателя, бесследно исчез и его домашний архив. Вскоре в квартире поселились новые жильцы — вот тут-то и обнаружились на балконе те самые письма. Видимо, в спешке их не успели уничтожить.

Счастье, что в квартиру писателя въехали люди, которые не испугались сохранить и передать нам письма — те самые письма, что мы сейчас внимательно изучаем и бережно воспроизводим,— огромное спасибо им за это.

Хоть давал себе слово: до Москвы не трогать! — в поезде не удержался, раскрыл портфель. Среди писем, адресованных Виктору Платоновичу, его матери Зинаиде Николаевне и тетке Софье Николаевне Мотовиловой, вдруг — военный треугольник с полустершимся адресом: Киев, ул. Горького (б. Кузнечная), д. 38, кв. 7. Зинаиде Николаевне Некрасовой. А ниже, под чертой, адрес отправителя: п/п 19240 р. Некрасову В. П.

Раскрываю ветхий, рвущийся на сгибах треугольник: 1 марта 1944 г.

Урра! Сегодня вернулся после 5-дневной командировки и нашел на окне сразу 6 писем — из них 3 от тебя, дорогая мамочка. Ты не можешь себе представить, как я им обрадовался! Измятые старинные конверты «от присяжного поверенного Н. М. Александрова», и на них мой адрес, написанный твоим почерком, почерком, который я уже 2

1/2 года не видал и к которому так привык до войны. И вот он опять появился в моей жизни — размашистый, неразборчивый, но такой близкий и дорогой...

Удивительно складывались отношения Виктора Некрасова с матерью. Их можно назвать одновременно и добрыми, и ироничными. Но — пусть расскажет писатель:

Прогулка была парная — я и мать,— пишет Виктор Некрасов в «Городских прогулках», изданных у нас уже после его смерти.

Больше всего в жизни она любила гулять. В ту зиму было холодно, поэтому мы сначала долго одевались. Процедура была сложная — одна кофта, на нее другая, затем теплый шарф, вызывавший всегда сопротивление: «шерстит»,— затем демисезонное пальто,— мы приехали осенью, и в Москве нас застигла зима,— на ноги валенки, на руки теплые заячьи рукавицы. На носу пенсне — самое сложное, так как оно сразу же на морозе запотевало.

В последние годы мама в пенсне уже не нуждалась — так называемая компенсация зрения,— но она к нему привыкла и не хотела расставаться даже во время воздушных тревог, когда ей, врачу вокзального медпункта, надо было надевать противогазовую маску. Вместо пенсне приходилось пользоваться лорнетом — сочетание для тех лет довольно забавное. (...)

Крепко поддерживая друг друга, чтоб не скользить, мы минуем эти домики и подходим к забору с афишами. Здесь мы задерживаемся. Мать знакомится с репертуарами театров.

Пойдем в Художественный, я давно там не была. Не на что, мамочка, идти.

Как не на что? Вот «Дни Турбиных», ты разве не любишь их?

— Люблю, потому и не хожу.

— Ты консерватор и старик! Ты не любишь молодежь. Нет, я люблю молодежь, но Яншин уже не молод.

Мать вздыхает.

— Странное дело, ты всегда любил театр, а теперь калачом не заманишь.

— Я дитя века, к тому же ленив и предпочитаю диван и в крайнем случае телевизор.

— Терпеть не могу твой телевизор. Не вздумай только его покупать. Хочу ходить в театр.

Я оттягиваю маму от афиши — рядом афиша «Современника», а там много знакомых. Мы идем дальше...

Воспоминания о прогулках с мамой по Москве связаны у Некрасова с домом на углу Садового кольца и бывшего Большого Новинского переулка — ныне фрагмент проспекта Калинина,— где жил тогда и до сих пор живет друг Виктора Платоновича — драматург Семен Львович Лунгин.

«Когда Вика с матерью, Зинаидой Николаевной, приезжали в Москву — часто останавливались у нас,— рассказывал Семен Львович.— Очень любил он сидеть вот здесь на кухне».

Хозяин квартиры пишет книгу о времени и о себе. В ней он много листов отводит воспоминаниям о Викторе Некрасове и его матери:

Я всегда приходил в некое замешательство, когда почти восьмидесятилетняя Зинаида Николаевна Некрасова, мать замечательного писателя и больше чем сердечного друга моего Виктора Платоновича, обращаясь ко мне, Koгда я возращался из театра Станиславского, где я тогда служил, спрашивала:

— Сима, а где вы поставили велосипед?

— Что поставил, Зинаида Николаевна?— изумлялся я.

— Ведь вы приехали на велосипеде.

— Откуда?

— Из Лозанны.

— Я после спектакля.

Она начинала звонко и дробно хохотать, махать перед лицом, смущенным и виноватым, своими маленькими птичьими лапками:

— Какая глупость, какая чушь!.. Я все перепутала. Ну конечно же, после спектакля, а что вы смотрели?.. Балет?

— Нет, Зинаида Николаевна, я был на работе, в своем театре. Мы репетировали во время спектакля. Сегодня шел «День чудесных обманов».

— Конечно-конечно, это где Боря Левинсон кривляется, как к л а у н... Я прекрасно знаю... Викочка, когда мы пойдем любоваться на Борю Левинсона?.. Так где вы оставили велосипед, у дверей?

— Да, у дверей! — орет Вика.— Он приехал из Лозанны и оставил велосипед у дверей! — И, повернувшись ко мне, приказывает — подтверди,— а сам хохочет в усы, низко согнувшись, будто поправляет носок.

Неужели наступит тот возраст, когда давние времена выбегают из памяти гораздо охотнее, чем недавние?

Лозанна... Женева... Цюрих... В каких только городах я не побывал в те дни, недели, месяцы, когда Некрасовы живали у нас в Москве. Все ее рассказики бывали такими забавными, такими сиюминутными, словно события, о которых шла речь, произошли вот-вот, а не в самом начале нашего века... Плеханов, Ленин, Луначарский с сыном Тошкой, ближайшим товарищем маленького Вики, именовавшегося, к слову, в те времена Бубликом, Надежда Константиновна, Мария Ильинична, сестра Зинаиды Николаевны — Софья Николаевна... Господи, кто только не мелькал в ее рассказах!

И что читали, и что покупали, и что сколько стоило, и как поднимались в горы, опираясь на «очень удобные альпенштоки»... И я удивительно ясно представлял всю компанию в шляпах, с расстегнутыми воротниками, нащупывающую горными башмаками неподвижные камни, взмокшую от пота, посмеивающуюся друг над другом и пеняющую Ленину, что он вовсе не любуется восхитительными вершинами, а, не останавливаясь, «журчит» что-то Георгию Валентиновичу, будто нельзя поговорить внизу, в сквере. Представлял, как Плеханов вдруг взрывался и коротко, резко отвечал, как Ленин взрывался в ответ, как на привале пили чай из термосов, запивая бутерброды, приготовленные Зинаидой Николаевной, и как наперебой хвалили их по-французски: тре бон! делисьё! Как потом все бежали вниз по склону, и как Надежда Константиновна волновалась, что Владимир Ильич упадет и расквасит себе нос — как уже бывало.

Впереди скакали Тошка и Бублик, гоняясь за бабочками, которых коллекционировал дядя Некрасова...

А потом идиллические горные прогулки кончились — началась первая мировая война...

На фотографии, датированной 1914 годом, группа детей и взрослых,— вспоминал Виктор Некрасов.— Это русская школа в Париже. Среди детей узнаю только своего старшего брата Колю в белой рубашечке с галстуком и широким поясом — он-то и учился в этой школе,— своего друга Тотошку и самого себя. Мне три года. Рядом со мной моя нянька —бретонка Сесиль. Среди взрослых — моя бабушка и мать в какой-то странной, закрывающей уши прическе тех лет. Мужчины все с бородками и в пенсне. Среди них, тоже с бородкой и в пенсне, в соломенной шляпе, именовавшейся тогда «канотье»,— Анатолий Васильевич Луначарский. Его сын — это и есть мой друг Тотошка — тоже здесь, кругломордый пузырь-блондин на коленях у своей няньки.

Жили мы тогда в Париже в одном доме с Луначарским. Мама работала в больнице, превратившейся с началом войны в госпиталь.

Родился Виктор Некрасов не в Париже, а в Киеве 17 июня I911 года, «в самом центре древнего Киевского княжества и еспи не на месте самого терема Владимира Красное Солнышко, то, во всяком случае, совсем рядом» — так описывает место своего рождения Некрасов (а языком современной географии, на Владимирской улице) и продолжает:

Молодость, увлечения, архитектура, театр... По очереди хотелось быть то Корбюзье, то Станиславским, на худой конец Михаилом Чеховым. К тому же малость и пописывали. Собирались у Сережи Доманского в его холостяцкой комнате на Трехсвятительской и, для таинственности зажегши свечу на круглом черном столе, читали друг другу свои, конечно же на грани гениальности, «опусы», смесь Гамсуна с Хемингуэем. А на дворе, как говорится, гремели челюскинцы, папанинцы, ледоколы «Красин» и «Малыгин», стратосфера, перелеты Чкалова — победа за победой. На экранах Потемкин, Чапаев, Максим.

Тридцать седьмые годы чудом не задели. Загадка. Родители из «бывших», дворяне; та самая бесстрашная тетя Соня писала письма Крупской, Ногину, Бонч-Бруевичу по поводу несправедливых арестов, другая тетка жила в Швейцарии — оживленная переписка, деньги на Торгсин... И никого, никуда, никогда не вызывали. (Только отдаленного какого-то дядюшку-богача в Миргороде посадили.) Чем это объяснить — не знаю. Может, уберегли чекисты, жившие всегда в одной из комнат нашей уплотненной квартиры,— мать лечила всех их детей, да и их самих заодно.

Так прошла молодость. Кончил институт, театральную студию. Работал в театре. Бродячем, левом, полулегальном. Исколесил все дыры Киевской, Житомирской, Винницкой областей. «Тайна Нельской башни», «Стакан воды», «Парижские нищие», «За океаном», отважились даже на «Анну Каренину» — стыдно вспомнить. Потом Владивосток, Киров (бывшая Вятка) — это уже настоящие театры. Ролишки третьеразрядные. Подхалтуривал декорациями. По вечерам что-то писал. Возвращали. К счастью...

Последний театр в Ростове-на-Дону. Театр Красной Армии. Оттуда и взяли в армию.

Из письма Виктора Некрасова матери и тете Соне 1 марта 1944 года.

И все-таки я верю в свою счастливую звезду — все-таки 2

1/2 года я провоевал и в самых адских котлах перебывал (позапрошлогоднее Харьковское наступление, затем отступление, Сталинград, Донецк в этом году) — и все-таки жив остался и вас повидал.

Собственно говоря, нет нужды пересказывать военную одиссею Некрасова — это превосходно сделал сам писатель в повести «В окопах Сталинграда», военных рассказах, письмах, которые впервые приводятся в этом сборнике.

Их всего двадцать семь — в конвертах, треугольников, открыток. Первое из них датируется 22 декабря 1943 года, а последнее — 23 июля 1944 года. Практически это — вся «военная» переписка Некрасова с домом. Переписываться с Киевом до ноября 1943-го Виктор Некрасов не мог — город был занят немцами...

Евгения Александровна Парсаданова, участница Великой Отечественной войны, врач, писала мне о своей дружбе с будущим писателем:

Познакомились мы так: Виктор Некрасов поступил в эвакогоспиталь № 5030 (в городе Баку.— В. П.) с ранением верхней трети левого бедра. Лечащим врачом была я. Вика был очень общительным, помню, ходили вместе на концерт Клавдии Шульженко. Вообще, дружили мы втроем: я, Вика, Саша Кондрашов. С Сашей мы все еще дружим, переписываемся.

Когда освободили Киев, я дала Вике десять дней отпуска и, хотя рана его еще не зажила полностью, отпустила к матери, которая оставалась в Киеве,— он очень за нее волновался, но, слава богу, он увидел ее.

Первая встреча с Киевом после оккупации, знакомство с новым жильем (та самая улица Горького, бывшая Кузнечная, дом 38), куда потом направлял Виктор Платонович письма матери, описаны в повести «В родном городи», выпущенной «Молодой гвардией» в 1955 году.

Первое из найденных писем, датированное самым коротким днем 43-го, послано Некрасовым «с дороги», когда он возвращался после десятидневного отпуска в свою часть.

Последнее письмо написано ровно через семь месяцев, заканчивается оно так: «Сейчас, если не тронемся дальше, напишу подробное письмо. А это на всякий случай. Крепко целую. Вика».

Подробного письма не было. И вот почему:

Нечто подобное произошло со мной в Люблине,— как всегда иронично, когда речь идет о себе, сообщает Виктор Некрасов.— Напоив, не забыв о себе, танкистов пивом, размахивая пистолетом, с победными криками бросился вперед на Краковское предместье, за что и был награжден снайперской пулей.

Случилось это 24 июля 44-го, после чего Некрасов с перебитым нервом правой руки был демобилизован и оказался в родном городе, благодаря чему, как утверждает сам писатель, мы и держим сейчас в руках книгу «В окопах Сталинграда».

Однако, изучая фронтовые письма Некрасова, совершенно ясно понимаешь, что работать над произведением о Сталинграде (тогда автор называл его романом) Виктор Платонович начал значительно раньше под явным влиянием «Войны и мира» Толстого.

Вот выдержки из писем:

19.1.44.

...Все свободное время (а его достаточно) с упоением зачитываюсь «Войной и миром» или же занимаюсь собственным литературным творчеством. Хорошо, что захватил тетради из дому, так что в общем не скучаю и отсутствие интересного общества меня не тревожит...

27.1.44.

...По-прежнему читаю и пишу, пишу и читаю. Это не так уж плохо. «Войну и мир», к сожалению, уже кончаю. Если у вас еще остались тетради—пришлите мне, а то мои скоро кончатся. Со дня на день жду от вас писем...

5.2.44.

...Роман мой (!), по совершенно понятным причинам, остановился и, боюсь, не скоро возобновится. Четвертый том «Войны и мира» тоже не окончен. Вожу с собой в мешке. На чтение времени не хватает...

Так что если быть педантичным, а это страшно любят профессиональные литературные критики, то рукопись «На краю земли», она же роман «Сталинград», она же повесть «В окопах Сталинграда», зародилась не на склонах госпитального парка, где раненый офицер неверной рукой выводил дрожащие буквы, а «в большом Чуйковском хозяйстве» где-то на западе Украины зимой 44-го, когда все воспоминания были, как говорится, горячи.

Роман «Сталинград» впервые появился в 8—10 номерах журнала «Знамя» за 1946 год. Произведение озадачило читающую публику: почти ни слова о вожде, который по ночам расхаживает в мягких кавказских сапогах по кремлевскому кабинету, покуривает трубочку и создает гениальные планы победы над врагом. Нет здесь и больших командиров, солидно беседующих по ВЧ с «самим». Вообще произведение какое-то «бытовое», оно о жизни в нечеловеческих условиях, о том, как человек в любой ситуации остается человеком, без батальных полотен, причем о передышках в неверных землянках возле самого переднего края больше, чем о том, как ходили в атаку.

Практически «В окопах Сталинграда» оказалось одним из первых выступлений Некрасова-публициста против теории «человека-винтика». Как же могло случиться тогда, что роман напечатали?

Рассказывает Виктор Платонович Некрасов:

Кое-кому из литературную власть предержащих столь обобщающее название (роман «Сталинград».— В. П.) показались кощунственным, и в последующих отдельных изданиях роман превратился в повесть, а «Сталинград», ставший символом и понятием нарицательным, в менее обязывающее «В окопах Сталинграда». Неискушенный еще в тонкостях социалистического реализма автор с некоторым удивлением, но мужественно перенес первый нанесенный ему удар.

Само появление повести казалось в те дни невероятным, неправдоподобным. Литературная общественность растерялась. Книга о войне, о Сталинграде, написанная не профессионалом, а рядовым офицером. Ни слова о партии, три строчки о Сталине... Не влезало ни в какие ворота. С другой стороны, свои страницы предоставил ей более чем авторитетный журнал «Знамя», и редактор его Вс. Вишневский, живой классик, один из влиятельнейших руководителей Союза писателей, человек, во всем искушенный, знает, что к чему, что можно, чего нельзя.

Вот и началось в бесчисленных дискуссиях и статьях. «Оно-то, конечно, правдивый рассказ и самим участником написанный, но нет в нем широты, охвата... Взгляд из окопа... Дальше своего бруствера автор ничего не видит...» Приблизительно в таких выражениях говорил о повести тогдашний генеральный секретарь Союза писателей Александр Фадеев. Это не мешало, правда, секретариату или президиуму, на заседании которого он выступал, заочно принять автора в этот самый Союз писателей, случай беспрецедентный.

Через год тот же Фадеев, председатель комитета по Сталинским премиям, вычеркнул в последнюю минуту фамилию автора из списка кандидатов, отправленного пред светлые очи. Неисповедимы пути Господни — наутро обомлевший автор увидел свое собственное изображение в «Правде» и «Известиях». (Вс. Вишневский потом, загадочно подмигивая, шепотом, закрыв предварительно все двери своего кабинета, сказал автору: «Только Сам мог вспомнить, никто другой...» — и развел руками.)

С этого дня книга стала примером, образцом. Все издательства наперебой начали ее издавать и переиздавать, переводчики переводить на всевозможные языки, критики только хвалить, забыв, что недавно еще обвиняли автора в «пацифизме» и «ремаркизме». Через десять лет по книге поставлен был фильм «Солдаты», со своей, правда, тоже нелегкой судьбой.

Сейчас в Советском Союзе книга запрещена, внесена в какие-то списки, из библиотек изъята (говорят, только в Лефортовской тюрьме сохранилась), а фильм, заживший собственной, безотносительно к автору, жизнью, иногда где-то показывают, в юбилейные дни — 23 февраля и 9 мая.

Писал эти воспоминания Виктор Платонович 7 мая 1981 года, находясь уже за пределами Советского Союза. Возможно, поэтому в его воспоминания вкралась некоторая неточность. По поводу Лефортовской тюрьмы ничего не скажу — не довелось, а вот в центральных библиотеках страны книги Некрасова сохранились, но... в единственном экземпляре.

Вместо библиотечного шифра на этих книгах Некрасова стоит: «акт № 220—76».

Однако пусть говорит автор «Окопов»:

В день, когда мне стукнуло тридцать пять, рукопись была уже в наборе. Исправлений почти никаких, дописана была только концовка — «для композиционной закругленности». До этого заветная моя папка побывала у Твардовского (он-то и порекомендовал ее журналу), а к нему попала из рук Владимира Борисовича Александрова, известного критика и чудака, прожужжавшего всем уши: «Простой офицер, фронтовик, слыхом не слыхал, что такое социалистический реализм... Прочтите обязательно!»

Да — слыхом не слыхал! Читал и боготворил Ремарка, конечно же, Хемингуэя — все им тогда увлекались, до этого Кнута Гамсуна, в самые юные годы о войне — «Севастопольские рассказы». Вот и все. Никаких «Разгромов», «Разломов» и Николаев Островских. Разве что Бабель и Ильф с Петровым.

Откажемся от традиционного литературно-критического периода — он вряд ли применим к творчеству Некрасова, который, к слову, всегда считал себя, так же как и Василий Гроссман, дилетантом, хотя, как шутил последний, мы также волнуемся по поводу гонораров,— и оставим в покое вопрос, прозвучавший в начале этой статьи.

Писателем Некрасов стал на войне — война сделала его писателем. Вот как оценивал эти события Некрасов в год сорокалетия начала Великой Отечественной войны:

Страшная мясорубка, унесшая столько жизней, начавшаяся с «вероломного нападения», десятидневного сталинского то ли запоя, то ли депрессии, трагического отступления и немыслимых потерь, закончилась красным флагом над рейхстагом. Для всего моего поколения годы эти оказались переломными, экзаменом. Одинаково для полуграмотного Валеги с далекого Алтая и интеллигентного горожанина, без особого успеха подвизавшегося на подмостках и писавшего никому не нужные рассказики.

Тридцатилетний, но все еще мальчишка, мирно дремавший на военных занятиях в институте (беседа Фарбера с Керженцевым под звуки Пятой симфонии), получил в свое распоряжение восемьдесят «годных необученных» гавриков и должен был обучать их военному искусству. Пройдя пешком от Ростова до Волги, запасной наш саперный батальон обосновался в захудалой деревушке Пичуга на крутом берегу и стал долбить колхозными лопатами насквозь промерзший грунт. Никто из нас, командиров, в глаза не видал живой мины, детонатора, взрывателя, бикфордова шнура. О толе (тринитротолуоле) знали только, что он похож на мыло, а динамит — на желе. Оружия не было. Стрелять не умели. За всю зиму каждый солдат на стрельбище сделал по одному выстрелу — патронов и на фронте-то было в обрез.

К весне 42-го года рядовой состав был отправлен в Крым, где и сложил свои кости, а комсостав — полковыми инженерами в действующую армию, в район Донца. Оружия по-прежнему не было. Из станицы Серафимович наш стрелковый (!) полк выступил с палками вместо винтовок на плечах. Полковая артиллерия—бревна на колесах от подвод. Во всем полку только две учебные винтовки — их торжественно несли два ассистента по бокам знамени — святыни полка. Мы бодро, «С места песню!», рубанули шаг, бабы зарыдали: «Родимые вы наши, с палками-то на немцев!» Кто мог придумать этот цирк — до сих пор ломаю голову.

На передовую угодили прямо к началу плана «Барбаросса»

1. Оружие получили за сутки до того, как «вступили в дело». Солдаты — мосинские винтовки образца 1891 года, офицеры—пистолеты ТТ. И то и другое держали в руках первый раз в жизни. Попытались тренироваться на воронах, запретили — передовая рядом.

«Вступление в дело» вылилось в повальное бегство. Утром «Юнкерсы-88» засыпали нас бомбами, на бреющем пронеслись «мессера» и полезли на нас танки. Мы лежали в кустах «рубежа», который должны были держать, и тихо заполняли штаны. Я скомандовал: «По одному, перебежками, к той роще!» — и сам за бойцами засверкал пятками. Знаменитый Нурми мог мне позавидовать...

Так началась «моя» война. Закончилась она в июле 1944 года в Люблине.

Через полгода был демобилизован, стал именоваться «инвалидом Отечественной войны II группы», получил пенсию. Оставалось только передвигать флажки на большой, немецкого происхождения, карте Европы, повешенной на стене, на самом видном месте.

9 мая 45-го мы все напились, без конца целовались, у кого сохранились пистолеты — стреляли в воздух и опять бежали за водкой.

Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за ними!

Мы победили! Фашизм — самое страшное на свете — разгромлен. Муссолини повешен вверх ногами, Гитлер покончил жизнь самоубийством. Через месяц черно-красные стяги с орденами и свастиками падут к ногам победителя — великий Сталин будет улыбаться с Мавзолея.

Победителей не судят! Увы! Мы простили Сталину все! Коллективизацию, тридцать седьмые годы, расправу с соратниками, первые дни поражения. И он, конечно же, понял теперь всю силу народа, поверившего в его гений, понял, что нельзя его больше обманывать, что только суровой правдой в глаза можно его объединить, что к потокам крови прошлого, не военного, а довоенного, возврата нет. И мы, интеллигентные мальчики, ставшие солдатами, поверили в этот миф и с чистой душой, открытым сердцем вступили в партию Ленина — Сталина.

В мире воцарится мир! Взошло наконец солнце Свободы! Для всех. Для освобожденных народов, для нас, для меня...

Именно в это — что Красная Армия принесла миру мир и свободу! — верил я, когда полупарализованными пальцами выводил на склонах Красного стадиона в школьной тетрадке первую фразу:

«Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно...»

Вслед за повестью «В окопах Сталинграда» появились повесть «В родном городе», военные рассказы Виктора Некрасова. Все эти произведения автобиографичны и в чем-то перекликаются с «Окопами». Однако и по этим произведениям, и по повести «Кира Георгиевна» заметно, что Виктор Некрасов, несколько озадаченный своим бурным триумфальным дебютом в литературе, растерялся и, видимо, в какой-то мере переживая свою «непрофессиональность», попытался создать произведения в «соцреалистическом вкусе» того времени. Что, совершенно естественно, у него не получилось.

И все же большинство военных рассказов — прекрасны... Но вернемся в те окопы, сталинградские.

Мне часто говорят,— пишет Некрасов,— считается, что вы написали первую правдивую книгу о войне. Всю ли правду вы рассказали? Или что-то скрыли, что-то у вас выкинули? Сядь вы сейчас за нее, когда руки у вас развязаны, изменили ли б вы в ней что-нибудь?

Отвечаю с конца. Сейчас бы не сел. Такие книги пишутся по свежим следам и на одном дыхании. Она отняла у меня не более полугода. Работалось легко. О требованиях соцреализма — прав Владимир Борисович

2 — не имел ни малейшего представления. Впрочем, ожидал, что сцены отступления будут встречены без особого восторга. Не случилось — только одна из сотрудниц журнала отнеслась к ним, скажем так, кисло. О роли партии, когда писал, откровенно говоря, не задумывался. Со стороны Вишневского никаких требований по этому поводу не последовало. Толя Тарасенков, его зам, почесал, правда, затылок.

— М-да... — сказал он. — Хоть бы один разочек появилось в книге слово «коммунист». Неужели у вас в полку не было ни одного приличного партийца?

— Командир полка майор Митилев. Комиссар тряпка. Абросимов, его фамилия другая — сам знаешь...

— А из рядовых?

— Агитатор был, Сенечка, славный парнишка.

— Чего ж обошел?

Так и появился в книге Сенечка, до этого его не было — виноват перед ним.

Были и другие мелкие поправки, в основном по части водки. К слову сказать, по сравнению с нынешними временами мы были просто трезвенниками.

Это о требованиях и поправках. В журнале. В книжных изданиях их было больше. И существеннее. «И до победы доведет!» про Сталина вставлено было после длительного с моей стороны сопротивления, которое опытным бойцам удалось в конце концов сломить. Заливаясь кровью, я сдался — каюсь.

На групповом портрете во втором разделе этой книги вместе с В. Некрасовым изображены В. Б. Келлер (справа вверху) и И. Фищенко (внизу) — прототип Чумака из повести «В окопах Сталинграда».

О правде. Вся ли она? В основном вся. На девяносто девять процентов. Кое о чем умолчал — один процент.

Ваня Фищенко, разведчик,— в книге он Чумак,— бывало, лихо отправляясь на задание, так же лихо возвращался, мирно провалявшись у артиллеристов в землянке. Однажды я обнаружил его там храпящим и крепко отчитал. Тогда даже поссорились. Помирились и подружились потом уже, в госпитале. После войны жил у меня, учился, стал горным техником. Где сейчас — не знаю. Тоскую по нем.

Был у него и еще один грех. Ребята его довольно ловко очищали дивизионные склады — у него всегда водилась водка, шоколад, апельсины. Все это знали, но не разоблачали, напротив, лебезили: авось что-нибудь перепадет. Я, пиша книгу, об этом умолчал — из любви.

Умолчал я и о том, как Лисагор — настоящей фамилии не скажу—гордо похвалялся трофеями, потряхивая на ладони золотыми коронками. Был за это мною наказан. Но обнародовать в книге этот недостойный поступок счел неуместным, да и было это уже в мирные сталинградские дни.

Утаил я и собственные, виноват, керженцевские, не очень достойные поступки. Приказал мне как-то дивизионный инженер покрасить все противопехотные и противотанковые мины белой краской, чтоб не выделялись на снегу. «Приказ выполнен!» — доложил я, не выходя из своей землянки,— сходи-ка на передовую, проверь, там стреляют.

Врали мы в донесениях, особенно о количестве сбитых вражеских самолетов. Каждый батальон приписывал очередной сбитый «мессершмитт» меткому ружейно-пулеметному огню своего подразделения. Судя по этим донесениям, немецкая авиация давно перестала бы существовать...

В письме, посланном Некрасовым в Киев 8 июня 44-го, есть весьма интересный абзац:

...Посылаю вам любопытное письмо, которое получил из Москвы. В период безделья в Апостолово мы с О6радовичем, как-то прочитавши в «Правде» статью академика Щусева о восстановлении Сталинграда и о предполагаемом устройстве парка культуры и отдыха на Мамаевом кургане (место, на котором мы провоевали 5 месяцев в Сталинграде),—написали статью в «Правду». Ответ вам и пересылаю. И газетную статью тоже пересылаю. По-видимому, наше письмо возымело все-таки какое-то действие.

И сохранился ведь ответ! Вот он:

Копия

Уважаемый товарищ НЕКРАСОВ!

Редакция газеты «Правда» переслала мне Ваше интересное письмо. С мыслями, высказанными Вами, я полностью согласен. Величественная и трагическая эпопея боев за Мамаев курган требует от архитектора, работающего над его планировкой, очень большого художественного такта и вдумчивости.

Включение в архитектурную композицию подлинных фрагментов окопов, огневых точек, блиндажей, ходов сообщения и т.д., сочетание их с монументальными произведениями архитектуры и скульптуры и мне представляется наиболее верным принципом решения этой ответственнейшей художественной задачи.

Академия Архитектуры Союза ССР разрабатывает сейчас генеральный план Сталинграда. Следующим этапом явится работа над отдельными ансамблями города, в том чиспе и над заповедником Мамаева кургана. Статья академики Щукина А. В. является выражением его личных взглядов на планировку города и не является программой для Академии.

Благодарю Вас за Ваше желание помочь делу воссоздания города-героя. Высказывание непосредственного участника боев на Мамаевом кургане для нас является очень ценным.

С товарищеским приветом

Академик К. С. Алабян

27 апреля 1944 г.

г. Москва

Копия верна, подпись

Как мы впоследствии убедились, при создании «Волгоградского комплекса» не было вдумчивости, а особенно «большого художественного такта». А Некрасову всегда чужды были неискренность, гигантомания, да попросту «бронзовение»:

Ну, а Сталин, Верховный Главнокомандующий?

В начале 1947 года, когда «Окопы» мои попали в издательство «Советский писатель» (до присуждения еще премии), вызван я был цензоршей, случай уникальный. Она укоризненно посмотрела на меня и сказала:

— Хорошую книгу вы написали. Но как же это так — о Сталинграде и без товарища Сталина? Неловко как-то. Вдохновитель и организатор всех наших побед, а вы... Дописали бы вот сценку, в кабинете товарища Сталина. Две-три странички, не больше...

Я прикинулся дурачком. Не писатель, мол, писал о том, что знал, что видел, а сочинять не умею. Не получится просто, поверьте мне.

Так и разошлись. А через десять лет, после XX съезда уже, в своем кабинете директор Воениздата чуть ли не слезно умолял выкинуть те две-три строчки, где говорят у меня офицеры про Сталина. Я отказался. И не из любви к Сталину, разумеется.

В те дни ломами, кирками сбивали с постаментов бронзовые, гранитные, мраморные, гипсовые фигуры проштрафившегося вождя, а на плакатах замазывали его профиль, соседствовавший на всех знаменах с ленинским.

(Боюсь, что сейчас, высадись он где-нибудь в тихой бухте в Крыму,— я верю в загробную жизнь,— и направь свои стопы в Москву, многие его встретили б, как Наполеона, бежавшего с острова Эльба, цветами...)

Кроме повести «В окопах Сталинграда», в эту книгу включены еще два «военных» рассказа писателя. Собственно, они даже не военные, а непосредственно связаны со сталинградскими событиями, описанными в повести. Оба они являются как бы рассуждением о писательском творчестве, о взаимном проникновении выдуманного героя и его прототипа. Особенно это чувствуется в «Случае на Мамаевом кургане», где рациональный и «скупой демонизм» создает совершенно немыслимую ситуацию, которая держится всего лишь на китайском фонарике. Замечу, что, когда писался этот рассказ, Виктор Некрасов не был знаком с булгаковским романом о Мастере и Маргарите.

Очень милый и тонкий рассказ «Три встречи» завершается постскриптумом, дописанным автором через восемь лет, когда произошла четвертая встреча с Валегой — недолгим ординарцем Некрасова, которого он вывел в «Окопах», «пересадив» его туда на место реального Титкова.

Помните, в письме к матери Некрасов говорил: «...в самых адских котлах перебывал... и все-таки жив остался...» Оказывается, все еще было впереди—заваривался самый-самый адский котел. Вспоминается фильм «Белорусский вокзал», где один из героев размышляет о том, что на фронте было проще — там враг был известен, а в мирной жизни все оказывается куда сложнее. Но обо всем этом лучше скажет Виктор Некрасов:

Книга написана давно. Человеком, к тому времени кое-что уже познавшим в военном деле. Но о сциллах и харибдах открывшегоося перед ним нового пути он не знал ничего. Не знал, например, что он, новоиспеченный член Союза писателей, должен заражать и утверждать, воспитывать и направлять, творчество его должно быть верным оружием, а сам он первым помощником и вдохновенным певцом. «Трудное искусство воспевать!»—на всю жизнь запомнился мне заголовок статьи режиссера Малого театра Ровенских в «Советской культуре».

Все это я узнал потом. Научился всем сложным приемам циркового искусства, без знания которых — эквилибристики, жонглирования, балансирования, хождения по проволоке, а то и по лезвию ножа — и дня не проживешь на арене советской литературы. Пригодилось и знание военного искусства — стратегия и тактика, ближний и дальний прицел, умение сдавать сопки пониже, чтоб завладеть господствующими высотами.

Есть в советском литературно-издательском процессе нечто, неизвестное на Западе,— институт редакторов. Редактор — это человек, знающий лучше тебя, писателя, что можно, а чего нельзя. Он вычеркивает и вставляет, заменяет и уточняет, уговаривает и настаивает, хорошо знает вкусы и капризы главного редактора, директора издательства, инструктора ЦК и, конечно же, все последние идеологические решения и постановления партии.

Советская литература, самая передовая в мире, всегда находится в состоянии мобилизационной готовности. Всегда готовая к бою. За без малого тридцатилетнее мое пребывание в рядах славного нашего Союза писателей я не припомню дня, чтоб мы с чем-нибудь да не боролись: буржуазным национализмом, великодержавным шовинизмом, космополитизмом, низкопоклонством, бесконфликтностью, воспеванием седого прошлого, отрывом от современной тематики, с недооценкой рабочего класса, ну и, конечно же, с алкоголизмом. С этим последним борьба не остывает никогда — ни днем, ни ночью, ни в жизни, ни в творчестве. Здесь я понес наибольшие потери. Даже Твардовский, отнюдь не гнушавшийся в быту, выплескивал из стаканов моих героев водку и вливал туда пиво.

Оружие советского литератора всегда готово к бою, отточено и никогда не ржавеет, пороховницы полны и сухи, и все же он, писатель, всегда в долгу у взыскательного нашего читателя — об этом говорится на каждом пленуме, каждом съезде — не достаточно еще глубоко проник, порой поверхностен, что-то упустил из виду. И вот тут-то на помощь приходит редактор. В непрекращающихся схватках он всегда знает, куда надо направить огонь, подаст вовремя нужное оружие, перехватит из твоих рук руль утлого твоего челна и развернет паруса под тот ветер, который нужен, наш ветер. За все свои советы, подсказки и повороты руля он, редактор, получает соответствующее вознаграждение. Умный писатель слушается, и все идет как по маслу — массовый тираж, библиотека «Огонька», того гляди и премия, поездка за границу.

Но не все писатели, к сожалению или к счастью, умны, не все редакторы послушно следуют исходящим сверху указаниям. Мне посчастливилось работать именно с такими редакторами: умными и хитрыми, смелыми и где надо осторожными, познавшими все премудрости фехтования и хождения по проволоке. Я им обязан если не первой, то второй и всеми последующими ступенями восхождения по крутой и коварной лестнице, ведущей к литературному Олимпу. До него, официально признанного и утвержденного, с бархатными коврами и лимузинами — туда ведет уже не лестница, а лифт,— я так и не добрался, сшибли, но это уже другая тема, об этом в другой раз...

Эти воспоминания Виктора Платоновича, полные иронии, даже сарказма,— выстраданы. Писатель, взбунтовавшийся против литературной бюрократии, не мог, естественно, выжить в одной с ними «спилке», началась травля.

Я все задумываюсь — когда?

Вспомним «весну» конца 1950 — начала 1960-х. Ее еще называли «оттепелью». Вспомним Политехнический, узнавание целой плеяды молодых писателей и поэтов, «открытие» забытых имен, вечера памяти Велимира Хлебникова, да только ли его...

Тогда мы начали понимать, что отдельная квартира, пусть в Новых Черемушках, не является отрыжкой буржуазного мира и непременным атрибутом вождей всех рангов.

А главное — разоблачение культа личности, вера в славные перемены, фантастические победы советской науки. И все эти баснословные годы связаны с именем Никиты Сергеевича Хрущева.

Честь бы и хвала премьеру нашему, не делай он совершенно явных и непростительных ошибок, доверяй он больше людям, понимающим в тех областях, где сам был не силен...

В том самом некрасовском портфеле удалось обнаружить мне пожелтевшую «Правду Украины» от 2 июля 1959 года. Речь товарища Н. С. Хрущева на Пленуме ЦК КПСС 29 июня 1959 года. Одна колонка помечена жирным красным карандашом, внизу приписка рукой Некрасова: «Хрущев о писат.».

Есть у нас отдельные люди среди писателей, которые твердят: какое может быть партийное руководство литературой? Мы говорим таким: ты что, голубчик, не признаешь партийного руководства? Но что такое партийное руководство? Ведь это воля миллионов людей, воля миллионов умов, коллективный разум миллионов людей. А иной литератор высидит где-нибудь на дачке свое, иной раз хиленькое, произведение и хочет, чтобы оно было признано как выражение дум нашего времени, всего народа. Разве это не есть самый настоящий культ собственной личности, которая, видите ли, не хочет терпеть руководства партии, выражающей волю миллионов. И хочет такой человек со своим выдуманным произведением встать над партией, над народом. Мало ли бывает разных людей! Это, конечно, отклонение от нормы, явление, так сказать, психологического порядка, и такие отклонения у отдельных индивидуумов, очевидно, будут и при коммунизме.

Некрасов «высидел» свои произведения не «на дачке», а в окопах Сталинграда, и тем не менее он попал в число «отдельных людей среди писателей». Говорить об этом горько и больно—благодаря этому наша литература на долгие годы лишилась одного из замечательнейших писателей. Да и не одного.

Детонатором, поводом к обвинению Некрасова во всевозможных «...измах» послужили его замечательные путевые зарисовки, опубликованные в очерках «По обе стороны океана» (1962), «Месяц во Франции» (1965), а еще раньше — «Первое знакомство», изданное отдельной книгой в 1960-м году и посвященное Италии и Франции.

Тогда-то в обидном, несправедливом анонимном фельетоне, напечатанном прогрессивной по тем временам газетой «Известия», и появилось зубоскальное прозвище Некрасова: «Турист с тросточкой». Почему? Да потому, что писатель видел в путешествиях вокруг себя не классовых врагов, а людей, доброжелательно относящихся к нашей стране, к ее представителю Виктору Некрасову.

Интересными воспоминаниями об этих днях поделился со мною учитель украинского языка и литературы, бывший инженер Министерства водного хозяйства и мелиорации УССР — он сам так представился,— поэт, которого некогда очень поддержал Виктор Платонович Некрасов,— Микола Холодный из города Остер Черниговской области: «...В президиуме собрания сидел Александр Корнейчук и еще один-два литературных начальника. Мероприятие, по существу, можно было назвать встречей с Корнейчуком. Перед этим созданный при Октябрьском дворце культуры Киева Клуб творческой молодежи, вскоре разогнанный, провел по инициативе молодого режиссера Леся Танюка вечер репрессированного драматурга Миколы Кулиша. На вечере Корнейчук тоже сидел в президиуме. И получилось так, что никто не произнес имени Александра Евдокимовича. Поэтому сейчас он первым долгом припомнил это «националистическое сборище» (других выражений у классика украинской советской драматургии не нашлось), а затем переключился на «абстракциониста» Некрасова, на его, опубликованные в «Новом мире», путевые заметки «По обе стороны океана»:

— Что это Вы надумали помирить нас с капиталистами?

В сочинении Некрасова отсутствовал образ врага. Оно было написано рукой человека, сохранившего в сердце память о встрече на Эльбе. Да, очевидно,— и о сотрудничестве молодой Советской страны с Америкой при жизни Ленина. Об этом, собственно, заявил сам Некрасов, когда ему предоставили слово. Но Корнейчук боялся, что собрание вдруг пойдет «не в том направлении», вскочил, заорал, подтвердив еще многими не забытую функцию этого здания (в 30-е годы во Дворце культуры располагался НКВД.— В. П.):

— Вы с какого фронта сюда пожаловали?

— Со Сталинградского,— спокойно ответил Некрасов,— а Вы с какого, Александр Евдокимович?

Разъяренный классик лишил оратора слова...»

Добавлю, что во время Великой Отечественной войны упомянутый классик защищал родину на идеологическом фронте в глубоком тылу.

Круг сужался. За 1963-й год имя Некрасова с различными нелестными эпитетами, а то и целыми тирадами, упоминалось в «Литературной Украине» неоднократно.

В 1972 году в Ленинский райком Киева по наступило заявление от Виктора Некрасова:

14 сентября сего года на заседании парткома Союза писателей Украины мне было вынесено тягчайшее оскорбление. Я был исключен из партии. На основании абсолютно бездоказательных клеветнических обвинений к совершении поступков, которых не совершал и совершить, не мог...

Умерла мать, Зинаида Николаевна Некрасова,— самый близкий человек. Бориспольский аэропорт — последняя родная земля, которую защищал и которая проводила 12 сентября 1974 года Виктора Некрасова. «В жизни и письмах» — книга, изданная в 1971 году, сборник рассказов-воспоминаний, оказалась последним советским прижизненным изданием писателя.

Потом — тишина.

И уже за границей были написаны автобиографические: «Маленькая печальная повесть», «Записки зеваки», «По ту сторону стены», «Саперлипопет». Есть надежда, что скоро их увидит советский читатель.

Закончить мне хотелось бы словами ленинградского кинорежиссера Владимира Яковлевича Венгерова, поставившего в давние уже времена фильм по повести Некрасова «В родном городе», которые выражают, на мой взгляд, главную ипостась Виктора Платоновича Некрасова — то, что всегда являлось причиной его успехов и трагедий: «Для начальства, не только литературного, и не только киевского, писатель Виктор Некрасов был человеком неудобным, которому «больше всех надо»...

Владимир Потресов

_________________________

1 Неточность Некрасова: на передовую он попал в начале 1942 г.

2 В. Б. Келлер (Александров) — критик, сотрудник журнала «Литературный критик». Оказал большую помощь Некрасову в его литературной работе.

Владимир Потресов «И все-таки я счастливый человек»

Владимир Потресов «Возвращение Некрасова»

Владимир Потресов «Вот если бы да кабы...»