|

Светлая память!

Последние дни жизни, погребение и поминовение

Виктора Платоновича Некрасова,

а также прощальные слова, некрологи и

выступления по радио его друзей

Тихо прикрытая дверь

Отрывок из книги Виктора Кондырева «Всё на свете, кроме шила и гвоздя. Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове. Киев — Париж. 1972—87 гг.». — М. : Астрель, АСТ, 2011. — C. 558—572

– Что ты пристал! – печально сказал Виктор Платонович. – Не пишется мне сейчас... – Что ты пристал! – печально сказал Виктор Платонович. – Не пишется мне сейчас...

Вот Мольер был таки гений, написал своего «Мнимого больного», смешную комедию, будучи смертельно больным...

– А я не Мольер...

Рукопись последней передачи о скаутах «Восемьдесят лет спустя» была написана 20 июля 1987 года. А последние строки, треть странички карандашом, были озаглавлены «Здравствуй, Застава Ильича»! И тут же переименованы «На смерть Ахматовой».

«В смерти, а особенно чтимого тобой человека, много печали. И это естественно. Но, оказывается, бывает и в печали смерти — юмор. Галина Вишневская в своей книге вспоминает, как на похоронах знаменитой певицы пел не менее знаменитый певец. Он спел романс Даргомыжского, забыв, что кончается он словами: «Мне горько потому, что... весело тебе». Вот, оказывается, бывает и такое...»

Я датирую эти самые последние строки Некрасова: 27 июля 1987 года.

В начале августа начался второй цикл облучений.

Теперь я отвёз его в другой соседний городок – Булонь. Он поднялся на высокое крыльцо больницы и провел у врача около часа. Я сидел в холодке, ждал, а когда он появился в дверях, пошел ему навстречу. ВП начал спускаться по довольно крутым ступенькам. И вдруг сильно покачнулся, чуть вперед, а потом назад, как бы падая, схватился на перила. Его подхватили две женщины, спускавшиеся позади него. Я подбежал, взял под руку. Он не противился, молча мы и дошли до машины. Потом проводил его до самой квартиры, спросил, что, мол, надо купить или приготовить. Ничего не надо, всё есть, безжизненно ответил Вика. И лёг на тахту в кабинете, попросил задёрнуть занавеску. В холодильнике кроме йогуртов, мягкого сыра и двух булочек, была еще пачка пива...

Девятого августа намечался большой день. Позвонил Павел Лунгин и обещал зайти вместе с Женей, проведать, поболтать. Вика чувствовал себя получше, а тут прямо-таки ожил, велел мне приготовить для него выходную ковбойку, пошел бриться.

– А ты полей араукарию! – деловито распорядился.

Последние два месяца на письменном столе в кабинете стояло изящное растение с мягкой хвоей, купленное им еще в мае у нас на рынке, непонятно зачем. В моменты улучшения Вика аккуратно его поливал, а днём чуть раздвигал плотные шторы на окне и тогда солнечная полоска падала прямо на араукарию. Когда же ВП увезли в больницу, я раздернул шторы полностью и даже окно легонько приоткрыл. Через неделю после смерти Некрасова араукария как-то мгновенно засохла, хотя я не забывал её поливать...

Поставили пластинку. Вика даже поинтересовался, если ли пиво для гостей, колбаса или еще что? Озаботился: а что если Пашка захочет водки? Там видно будет, успокоил я. К тому же брательники, надо полагать, не басурмане, додумаются захватить с собой пузырек.

Гости не подкачали со священным обычаем и принесли бутылку столичной. Застолье сообразили среди бела дня, когда по французским понятиям полагалось лёгкое угощение. Но условности отмели и сразу приступили к тепловатой водке. Заедали йогуртами. Паша поведал о киношных новостях, Женя тоже сообщил пару московских историй, я же следил, чтобы разговор не соскользнул на болезнь. ВП предупредил — скажи ребятам, о болезнях и лекарствах не заикаться. Да они и сами избегали страшного этого разговора, только Паша нет-нет, да и кидал на Вику взгляд, с жалостью и тревогой.

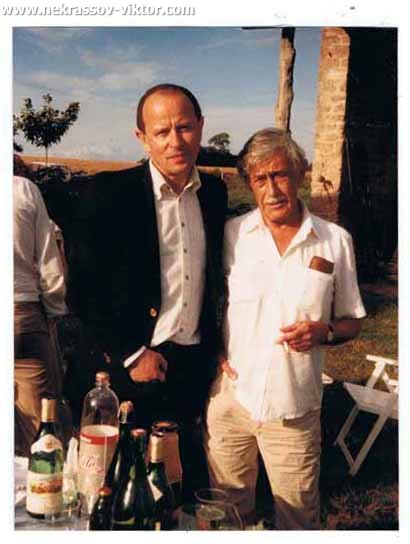

Принесенная бутылка была выпита на редкость благополучно. Поддержали компанию хозяину, высосали для приличия и его пиво. Потом решили спуститься к нам, на второй этаж, там было прохладнее, имелась закуска, а в баре и выпивка. Водка, однако, оказалась гораздо теплее, что огорчило гостей лишь на мгновение. Пашка смешно острил, я, как мог, поддерживал, Женька компанейски шумел, ВП улыбался и наслаждался обществом. Выяснилось, что он захватил с собой свою «Минольту», щелкнул меня пару раз. Я тоже достал фотоаппарат, снимал всех, то в обнимку, то так, рядышком. Забавно получилось – я наводил резкость именно в тот момент, когда и сам ВП решил меня сфотографировать. И на последней в своей жизни фотографии Виктор Платонович запечатлел именно меня с фотоаппаратом. А моя фотография оказалась потом последним прижизненным снимком Некрасова. Никто из нас как-то и не задумался, что это наверняка была последняя выпивка с Викой. Что это последний раз мы весело и бестолково треплемся все вместе, что это последние съемки, последнее пиво, последние некрасовские улыбки...

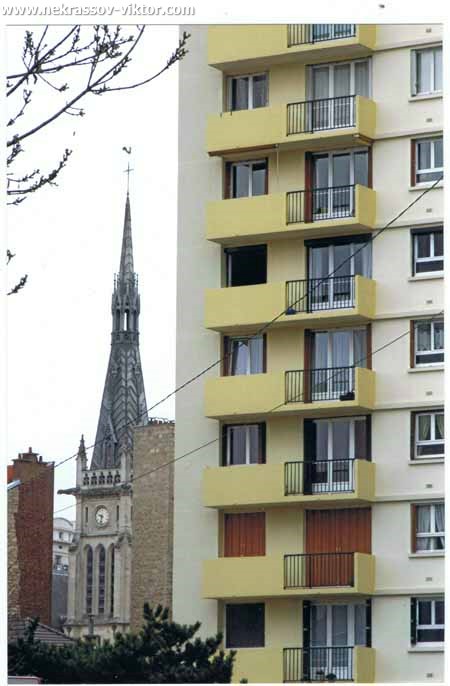

Дом, в котором на 7-м этаже жил Виктор Некрасов

с 1980 по 1987 год в Ванве, 3 пляс Кеннеди кв. 77.

Фотография Виктора Кондырева

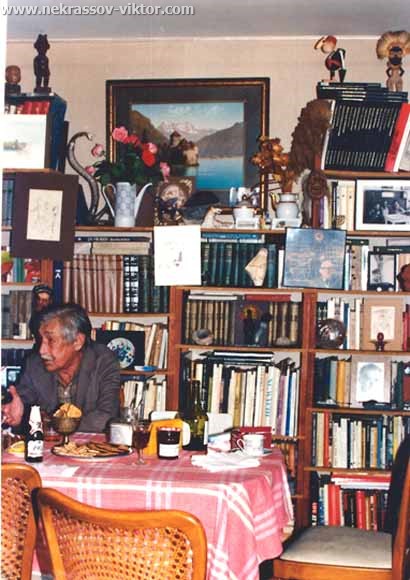

ВПН в гостиной, Ванв, 17 июня 1987.

Фотография Виктора Кондырева

Одна из последних фотографий ВПН.

Павел Лунгин и Виктор Некрасов, Ванв, 9 августа 1987.

Фотография Виктора Кондырева

Последняя фотография, сделанная В. Некрасовым, Ванв, 9.8.1987

(именно этот кадр, — Виктор Кондырев с фотоаппаратом, —

и был последним на пленке, проявленной после смерти ВПН)

Виктор Некрасов делает последнее фото (см. выше), Павел и Евгений Лунгины, Ванв, 9.8.1987.

Фотография Виктора Кондырева

Продолжение отрывка из книги В. Кондырева

В середине августа Вика как-то вдруг сник, прекратил со всеми общение. К телефону не подходил. Плохо ему было, наверняка плохо, и очень тоскливо. Думаю, теперь он точно знал, что умирает... Но, как и раньше, не жаловался и не разрешал заговаривать о болезни. Лежал в полутемном кабинете, принимал снотворное, вставал редко. Почти не ел, хотя Мила готовила ему все, что он любит, — котлетки, супчики, оладьи. Я заходил к нему дважды в день.

Спросил, не вызвать ли маму.

– Ни в коем случае! Не надо волнений! — тихо, но резко ответил ВП. — А когда звонит, говори, что всё идет потихоньку!

К концу августа я придумал название для своего рассказика о первой встрече с Некрасовым. «Перст судьбы». Чтобы отвлечь Вику от ужасных дум, решил я, сделаю ему как бы рукописный подарочек.

Это потом я осознал, что так напористо стряпая для развлечения Виктора Платоновича все эти глоссарии и рассказики, я и сам себя отвлекал в те последние дни от содрогающих меня мыслей и раздумий. Мыслей о скорой смерти Вики...

Так вот, предлогом для презента оказался юбилей, забытый всеми земнородными – четверть века нашего с Некрасовым знакомства! Меня тогда, как безбилетного, ссадили в Киеве с Московского поезда, и я позвонил Некрасову. Это было в августе 1962 года. Такое совпадение дат я счел знаком небес и теперь страшно торопился, видя, что жить ему осталось совсем ничего. Шутливый рассказик должен был ему понравиться, раньше он ценил такие дурачества.

«Перст судьбы» я накропал за два дня. Переплёл как получше и принес Вике. Он лежал в кабинете, укрывшись теплым пледом. Пробормотал что-то вроде: «Положи на письменный стол. Потом посмотрю». Я не стал приставать. Просмотрел ли он, нет ли, откуда мне знать...

В самых последних числах августа Виктора Платоновича перевезли из дома опять в ту же клинику, где работал Вовочка Загреба.

А первого сентября в «Московских новостях» была напечатана статья Вячеслава Кондратьева. В ней впервые за последние двадцать лет в советской печати было сказано, что «Окопы» Виктора Некрасова вошли в золотой фонд советской литературы и их следует обязательно переиздать. Журналистка радио «Свободы» Фатима Салказанова прочла статью очень ослабевшему Виктору Платоновичу. ВП растрогался и прослезился. Поболтал с ней о Чехова, договорился о встрече на следующий день.

Четверг 3 сентября был жарким, но приятным. И настроение было у меня неплохое. Но мне сразу не понравилось, что Вовочка поджидал меня в вестибюле клиники. Разминал пальцами незажженную сигару, тревожно смотрел мне в глаза.

— Я жду тебя! С Викой совсем плохо... Пойдем ко мне в кабинет!

Мне так не хотелось верить, что ВП вот-вот умрет, что я шел за ним, абсолютно отрешившись от этой мысли, и молчал в прострации. Он тихо рассказывал, что Вика утром упал с кровати, лицо расшиб. Это от резкого падения давления, надо полагать.

— Какое давление? — возразил я вяло. — У него не было давления...

– Сейчас все можно ожидать... Ты пойми это, Витька!

Вовочка встал со стула и чуть наклонился ко мне.

— Он умрёт неизбежно, не сегодня-завтра. У него уже нет лёгких! Нельзя допустить, чтобы он мучился! Ты со мною согласен?

– Согласен, — сказал я.

Вика, один в палате, лежал на спине, с закрытыми глазами.

— Ну, как дела, Виктор Платонович? — с фальшивой жизнерадостностью задал я идиотский вопрос. — Что говорят врачи?

Он открыл глаза и повернул ко мне голову. Слева на подбородке была большая свежая ссадина. И разбиты губы. Лицо было таким бледным, что даже седые усики выделялись очень резко. Вика был смертельно плох...Чтобы не заплакать от печали и жалости, я затряс головой и заулыбался, как тирольский кретин, во весь рот.

– Ты понимаешь, Витька, сегодня утром я упал... Сидел на кровати и потерял сознание! Упал в этот угол, прямо мордой об пол!

По всему, Виктор Платонович был потрясён случившимся, смотрел на меня неотрывно, ждал ответа, как ты, мол, можешь это объяснить? Да всякое бывает, затараторил я, кляня себя за бодряческий голосок. С кем не случается, тем более после облучения! Слабость это, ясное дело, завтра будет получше...

Я сел к нему на кровать, задавал пустые вопросы. ВП односложно отвечал — да, звонила Фатима, да, Вовочка часто заходит, сам сделал уколы, нет, ничего приносить не нужно...

— Ты иди, я устал сегодня, иди! — сказал он мне вдруг очень тихо и закрыл глаза.

– Конечно, конечно, я завтра приду! Прямо с утра, а сейчас отдыхайте! — Я погладил его по руке, поцеловал в висок, потом в щёку и повернулся к выходу.

Вика что-то сказал мне в спину.

– Что? — переспросил я, обернувшись.

— Дверью не хлопай! — явственно повторил он.

Я тихо прикрыл за собой дверь...

Справа по коридору шёл ко мне Вовочка. Заговорил негромко, мол, езжай сейчас домой, не торчи здесь, он позвонит. Думаю, сказал, долго Вика не протянет...

Только много лет спустя до меня дойдет, что я был последним, кто поцеловал живого Вику... «Последний поцелуй» — назови так я эту главу, меня бы засмеяли...

Почти два часа подряд я ходил по квартире, разговаривал сам с собой и ждал звонка. В четверть пятого позвонил Вовочка.

– Витя? Ну, всё...Он умер...

— Сейчас приеду!

Разыскал по телефону маму и Милу, позвонил Максимову в Брюссель, тот по-бабьи ахнул, Господи, пробормотал, Вика умер! Вика, какое горе!..

В коридоре у входа в палату курила заплаканная Фатима Салказанова.

— Представляешь, я пришла, когда он только что умер!

На полчаса опоздала, вчера договорились с ним, что она придёт, почитает ему газеты, они поболтают...

Виктор Платонович лежал со сложенными на груди руками, уже одетый нянечками в свой любимый серо-коричневый пиджак и голубую рубашку. Голова была перебинтована, как будто у него болели зубы. Так челюсть покойникам подвязывают, успокоила меня Фатима, мол, такие правила. На полке в шкафу лежали часы, носовой платок, расческа и мелкие деньги – всё, что было у него в карманах. Тут же стояла надпитая наполовину плоская четвертинка с ромом. Мерзостным на вкус, но самым дешёвым из крепких напитков.

Я поспешно сфотографировал покойного Вику со всех сторон, попросил Фатиму щёлкнуть меня самого рядом...

Пришёл Вовочка, позвал в кабинет, сказал, что Вика умер во сне, без мучений.

Мама горестно сидела в большой комнате, Мила то плакала на кухне, то отвечала на телефонные звонки. Да, умер, в начале пятого, в частной клинике в парижском пригороде Жантийи. Нет, не мучился, умер сразу... Насчёт похорон ничего пока не известно...

Вытирая слезы, я начал общёлкивать всю квартиру, кабинет, все уголки, картинки, штучки-мучки на полочках, на память, как всё там было в момент его смерти.

Пока не закончилась плёнка...

Клиника в Жантийи, где умер Виктор Некрасов, сентябрь 1987

|

|

Врач — анестезиолог Владимир Загреба,

клиника в Жантийи, 3.9.1987, 18.40 |

Галина Некрасова,

Ванв, 3.9.1987, 19.30 |

Виктор Кондырев у тела Виктора Некрасова, в палате клиники в Жантийи, 3.9.1987, 18.40

Письменный стол Виктора Некрасова в день его смерти, Ванв, 3 сентября 1987.

Фотография Виктора Кондырева

|

|

Кабинет ВПН, слева от письменного стола

в день его смерти, Ванв, 3 сентября 1987.

Фотография Виктора Кондырева |

Настольный, ещё киевский,

и привезенный в Париж

календарь ВПН с датой смерти |

Отрывок из книги В. Кондырева:

Печальные хлопоты

«Русская мысль» выходила по пятницам, поэтому наше извещение о смерти Некрасова появилось лишь через неделю, 11 сентября.

3 сентября 1987 года, в 18 ч. 10 мин. скончался

ВИКТОР ПЛАТОНОВИЧ

НЕКРАСОВ

О чем горестно извещают вдова и семья покойного.

Мир праху его!

Извещение о смерти ВПН.

Газета «Русская мысль», 11.9.1987

В этом же номере большой некролог «Это был истинный русский интеллигент», подписанный В. Аксеновым, А. Гладилиным, Г. Владимовым, С. Довлатовым, А. Зиновьевым, Л. Копелевым, Р. Орловой, Э. Кузнецовым, В. Максимовым.

«При всех его человеческих слабостях, милых чудачествах, прелестном (впрочем, напускном) инфантилизме, босяцких южных интонациях — это и был истинный русский интеллигент...

Но главный его дар был – любовь к свободе. С непостижимой для русского писателя смелостью он заявил: «Родина — там, где свобода»...

Как тяжело примириться, что больше не будет с нами этого красивого, артистичного, на редкость обаятельного, доброго, благородного человека. О том, что Виктор Некрасов стал частью нашей жизни, мы знали давно. Но нам лишь сегодня дано осознать, какой большой и необходимой частью».

Все французские газеты сообщили о его смерти, в русских эмигрантских газетах всего мира напечатаны бесчисленные соболезнования. В «Русской мысли» были статьи Василия Аксенова, Льва Копелева и Раисы Орловой, Владимира Максимова, Кирилла Померанцева. Напечатана телеграмма из Москвы: «Галине Некрасовой. Вместе со всеми друзьями глубоко потрясены, скорбим о кончине дорогого Вики. Руфь и Люся Боннэр, Андрей Сахаров, Лена Копелева, Галя Евтушенко».

А в Москве взорвалась идеологическая бомба — «Московские новости» опубликовали некролог о Некрасове, подписанный Григорием Баклановым, Булатом Окуджавой, Вячеславом Кондратьевым, Владимиром Лакшиным. В осторожнейшей форме, но это было как бы извинение перед тем, кого советская власть изгнала за пределы страны. Такой наглости кремлевские хрычи не ожидали! Посягнуть на устои мирового оплота социализма! На срочно собранном Политбюро потребовали запрета газеты! Слава Богу, обошлось...

Некролог «Умер Виктор Некрасов».

Опубликован в газете «Московские новости» № 37 (375), 13 сентября 1987 г.

А в это время в Париже...

Началась эпопея с поисками места для Некрасова на кладбище городка Сент-Женевьев-де-Буа. С тридцатых годов все эмигранты рвались хоронить своих усопших именно там, в окружении русских берез и среди тысяч могил соотечественников. Мэр городка, отстаивая интересы сограждан-католиков, строжайше приказал не выделять русским новых могил. Дескать, своих негде будет хоронить. Он был прав, конечно, православные могилы заполонили всю муниципальную территорию. Тогда русские начали помещать в одну могилу целые семьи. Надо сказать, что каждая могила представляла собой не просто яму, а некую траншею, облицованную бетонными плитами, в которую несколькими ярусами ставились гробы. А сверху это подобие склепа запечатывалось могильной плитой. Но и тут мэр не дремал – постановил ограничить количество постояльцев тремя в одном захоронении. Цены за могилы взлетели и парили в небесах, недосягаемые. К тому же мэр ещё не вернулся из отпуска и некому было подать ни петиции, ни челобитной.

Что делать – неизвестно! Хоронить следовало только на Сент-Женевьев, вместе со всеми славными эмигрантами, писателями, воинами, поэтами, художниками. И просто с неизвестными, но русскими людьми. Так хотел сам Некрасов. «Континент», радио «Свобода» и «Русская мысль» обзванивали чуть ли ни всех подряд русских. Мы ходили на все вечерние службы в церковь, в надежде неизвестно на что. Попросили помочь даже архиепископа. Прошло пять дней после смерти Виктора Платоновича, а могилы не было. Он мыкался, неприкаянный, в больничном морге.

Под вечер восьмого сентября на паперти собора святого Александра Невского на рю Дарю ко мне подошла очень пожилая женщина и поздоровалась, как со знакомым. Я туго сообразил, что это мамина подружка, а зовут её Верка Клячкина. Так называла её, вспоминая молодость, Наталья Михайловна Ниссен, и её поддерживал Вика, насмешничая как всегда.

– Я услышала, Витя, что вы ищете место? Я могу вам одно подарить!

Милая, чудесная, добрейшая Вера! Отбросив церемонии, я по-деревенски облапил застеснявшуюся старушку, чмокал в щечку и не знал, как благодарить. Оказывается, у неё в Сент-Женевьев похоронена сестра, а два места свободны! Одно для неё, а второе она может отдать нам, для Вики. С плеч моих свалились Гималаи, я побежал договариваться об отпевании. А любезная Вера пошла оформлять безвозмездную передачу могилы.

С утра мотнулся в Сент-Женевьев-де-Буа поглядеть на Викино место. В старой, самой престижной части кладбища, могила из светлого гранита мне пришлась по душе. Соседями были балерина Преображенская и некто «Крутиков из Киева», так и было написано на плите! Рома Клячкина, будущая соседка Виктора Платоновича по склепу, в молодости своей была любовницей Набокова, О чем мне сразу сообщила Наталья Михайловна Ниссен. Не скажу, что я так уж и осудил ветреность юной Ромы...

Лет через пять мама начала жаловаться, что её донимает по телефону сдавшая от старости Верка Клячкина и требует освободить могилу, мол, ей с сестрой тесно будет с мужчиной. Я отмахнулся, но очень взволнованная мама позвонила Максимову. И как всегда, Владимир Емельянович выручил! Он организовал петицию, подписанную многими выдающимися французами и русскими, в том числе Ростроповичем и Вишневской, и передал это письмо мэру, гонителю почивших в Бозе русских эмигрантов. И тот растаял, разрешил выделить писателю Некрасову могилу на два места. Третье было занято человеком, умершим в начале тридцатых годов.

Мы со скромными почестями перезахоронили тогда Виктора Платоновича. Положили черную гранитную плиту, поставили такой же православный крест, всё как у людей. Теперь она стала нашей родной могилой...

Была заказана гранитная же табличку, размером с раскрытую книгу, чтобы поставить её в головах у ВП, у основания креста. На ней выгравировали даты начала и окончания Сталинградской битвы, с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. А по диагонали я прикрепил длинный, сантиметров в тридцать, осколок снаряда. Его в сорок седьмом году Некрасов подобрал на Мамаевом кургане, когда впервые после войны вернулся на место былых боев. Все эти годы осколок всегда лежал на письменном столе ВП, вроде груза на пачке ждущих ответа писем. Лежал и в Киеве, и в Париже. А теперь вот он на могиле Вики, частицей Сталинграда. Памятью о подвиге...

Но вернемся к 9 сентября 1987 года.

За день до похорон Виктора Платоновича я, полагаю, ни разу о нем не вспомнил. Замотался в делах и предпохоронных заботах. Мила с подругами два дня не вылезала из кухни, готовила еду для поминок.

Ещё раньше, на панихиде в церкви, Наталья Михайловна Ниссен отозвала меня в сторонку и строго заявила, что она сама заплатит за гроб для Вики. Мол, он заслужил лежать в настоящем гробу, на который у Галки денег нет.

Теперь мы приехали с ней в шикарную похоронную контору, заказали гроб, табличку, обивку, всякие подушечки, ручки, кисти, бляшки. Наталья Михайловна сидела в кресле, пила чай, курила сигарету в мундштуке, а перед ней раскрывали каталоги, приносили образцы тканей, говорили на ушко цены. Она кивала, соглашалась и уходя подписала чек. У нас таких денег и близко не было...

Нам помогали во всём — заказывали автобусы, цветы, венки, катафалк. Службу в церкви тоже оплатили, я даже не знаю кто. Маме присылали письма с чеками и украдкой, чтоб не смущать, давали конверты с деньгами. От имени «Континента» серьёзно помог Максимов, много собрали сотрудники радио «Свобода», а Семён Мирский добился попозже выплаты маме крупного пособия за умершего супруга.

Положение усопшего в гроб происходило утром в день похорон в морге городка Жантийи, в присутствии молодого тогда священника отца Анатолия. Кроме нашей семьи были Таня Максимова, Н.М. Ниссен, приехавшая из Женевы Наташа Тенце.

Положение в гроб тела Виктора Некрасова.

Татьяна Максимова, Александр Ниссен, Галина Некрасова, Наталья Тенце, Вадим и Виктор Кондыревы.

Часовня клиники в Жантийи, 10.9.1987

Положение в гроб ВПН.

Галина Викторовна Некрасова, отец Анатолий, часовня клиники в Жантийи, 10.9.1987

Виктор Платонович мне не понравился в гробу, на седьмой день после смерти. Ворот его синей рубашки был расстегнут, а горло прикрыто марлей. Он был некрасив и не похож на себя. Желтая пятнистая кожа, ясно видны ссадины на подбородке и над верхней губой. Красивые седые волосы были спрятаны в атласной обивке гроба, а без падающей на лоб пряди лицо его было для меня непривычным. Печать болезни исказила даже мёртвые черты... На груди примостилась иконка, положенная Натальей Михайловной, перекрестившей своего друга, неисправимого безбожника, как она считала.

Отпевание началось в половине второго пополудни 10 сентября 1987 года в парижском соборе святого Александра Невского. Совершал обряд сам архиепископ Георгий, что придавало службе дивную торжественность. Как меня заверили верующие...

Похороны изгнанника, эти печальные эмигрантские праздники, по словам Гюго... На наш печальный праздник пришло очень много людей. На моей памяти такое скопление народу было лишь на похоронах Галича, Максимова и Окуджавы, которого тоже отпевали у нас в Париже.

После службы гроб был установлен на паперти и Владимир Максимов произнёс надгробное слово. Я попросил выступить трёх человек – Максимова от имени «Континента», Мирского от парижского бюро радио «Свобода» и Толю Шагиняна, как одного из близких друзей.

Максимов прочёл отрывок из некролога, опубликованного потом в «Континенте».

«Его известность в нашей стране настолько велика и уникальна, что не требует каких-либо анкетных комментариев. На его книгах выросло и нравственно утвердилось несколько поколений...

Он практически никогда не вступал в какую-либо политическую или общественную полемику, но когда где-нибудь и кем-нибудь попиралась элементарная справедливость, голос его звучал в полную, присущую только ему одному силу... Так было всегда, на протяжении всей его неповторимой жизни...

Рукописи, и тем более книги, как известно, не горят. Книги остаются... Всё, написанное замечательным русским писателем Виктором Некрасовым, принадлежит именно к таким книгам. И этого у нас никто не отнимет...»

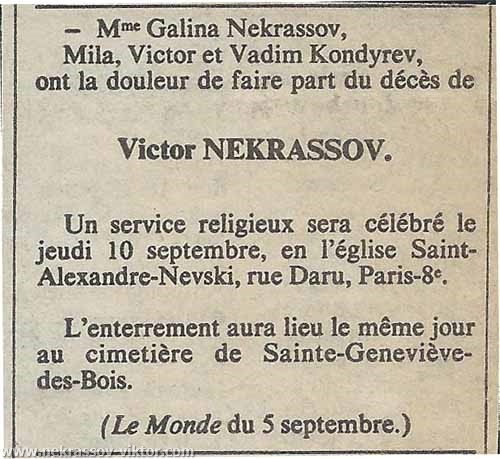

Извещение о смерти ВПН и о дате панихиды и похорон.

Газета «Монд» 5.9.1987

Парижский Cобор Св. Александра Невского,

в котором отпевали Виктора Некрасова, 10.9.1987

Отпевание В. Некрасова.

Служит Архиепископ Георгий, Париж, 10.9.1987.

Фотография В.-М. Тиля

Отпевание В. Некрасова.

Мила и Виктор Кондыревы, Галина Некрасова, отец Анатолий, Париж, 10.9.1987

Галина Некрасова и семья Кондыревых у гроба ВПН,

папереть Собора св. А. Невского, Париж, 10.9.1987

Всех повезли автобусами в Сент-Женевьев-де-Буа. На кладбище отец Анатолий разжег ладан в кадиле и возглавил наше шествие. Прошли скорбно за гробом, по прохладным аллеям, не глядя по сторонам, каждый как бы сторонился соседей. Сёма Мирский и Толя Шагинян сказали надгробные слова, священник быстро прочёл молитву. Мама поцеловала крышку гроба. Многие плакали. Я смотрел безучастно поверх голов, плакать мне не хотелось. Кто-то дал ложку, я зачерпнул ею земли, бросил в могилу.

Похороны ВПН.

Мила и Виктор Кондыревы, отец Анатолий, Вадим Кондырев и др., 10.9.1987

Похороны ВПН.

В. и М. Кондыревы, о. Анатолий, Г. В. Некрасова, Вадим Кондырев, Н. М. Ниссен, Н. Вугман, С. Мирский, Н. Деражинская, С. Мажаров, Катя Эткинд, А. Павлович и Б. Заборов, 10.9.1987.

Фотография В.-М. Тиля

Похороны ВПН.

Общий план, русское кладбище в г. Сент-Женевьев-де-Буа, 10.9.1987

Похороны ВПН.

Н. Круглый, В. Лупан, В. Бетаки, о. Анатолий, семья Кондыревых и Г. В. Некрасова,

Ф. Салказанова, неопознанная, Н. М. Ниссен,

русское кладбище в г. Сент-Женевьев-де-Буа, 10.9.1987

|

|

Похороны ВПН.

Отец Анатолий, Галина Викторовна Некрасова,

Виктор и Вадим Кондыревы, 10.9.1987 |

Похороны ВПН.

Пьер Лорэн, Олег Целков, Владимир Загреба,

10.9.1987 |

Похороны ВПН.

А. Аллен, А. Гинзбург, Е. Эткинд, А. Вугман, Н. Круглая, А. Роговская,

о. Алексей, А. Лорэн, Н. Круглый, В. Лупан, Жорж Нива и др.,

русское кладбище в г. Сент-Женевьев-де-Буа, 10.9.1987

Отрывок из книги В. Кондырева:

Отошёл в сторонку, закурил.

И вспомнил Вику. Идущего мне навстречу от нашего метро, по широкой улице, усаженной платанами, с книгой в пластмассовом мешочке. Он тоже увидел меня и чуточку улыбается. Мне стало как-то бездумно, даже беспечно, будто бы покончил я с долгодневной кручиной или душевным недугом. Показалось, что всё миновало и наступило упокоение. Вика отмучился, мы отгрустили, все заботы стушевались.

Ощущение это обмануло меня. Заботы, да ещё какие, только начинались...

Гроб засыпали землёй, уложили цветы, расправили ленты венков. Я вдруг приметил, что окружён опечаленными людьми, которые как бы с облегчением стали переговариваться.

Пригласил всех к нам домой, помянуть покойного...

Народу набилось бесчисленное множество. Соблюдая приличие, благопристойно выпили за светлую память, и закусили чин по чину. Выпили по второй, третьей, потом, понятно, счёт выпитому был потерян. Заговорили громче и наперебой, загомонили и, как всегда на добрых поминках, начали пошучивать, обниматься, посмеиваться.

Поминки по ВПН.

Квартира Кондыревых. Общий план, Ванв, 10.9.1987

Поминки по ВПН.

Зареста Хофф, Мишель и Альфреда Окутюрье, Ванв, 10.9.1987

Поминки по ВПН.

Фатима Салказанова и Семен Мирский, Ванв, 10.9.1987

Поминки по ВПН.

Ирина Носсель и Лидия Дер Мегредитчан, Ванв 10.9.1987

Поминки по ВПН.

Евгений Лунгин, Андрей Павлович, Павел Лунгин, Ванв 10.9.1987

Поминки по ВПН.

Эдуард Зеленин и Тони Эррера, Ванв 10.9.1987

|

|

Поминки по ВПН.

Фатима Салказанова,

Ванв, 10.9.1987 |

Поминки по ВПН.

Наталья Михайловна Ниссен,

Ванв, 10.9.1987 |

Поминки по ВПН.

Олег Целков и Нино Тенце, Ванв 10.9.1987

Поминки по ВПН.

Анатолий Вугман и Фредерика Загреба, Ванв 10.9.1987

Поминки по ВПН.

Вера Клячкина, Фатима Салказанова, Альфреда Окутюрье, Ванв, 10.9.1987

Поминки по ВПН.

Виктор Кондырев и Наталья Тенце, Ванв, 10.9.1987

Поминки по ВПН.

Алиса и Пьер Лорэн, Ванв, 10.9.1987

Отрывок из книги В. Кондырева:

Я довольно посматривал, оглядывал гостей чуть ли не с улыбкой. Эмигрантская наша тризна явно удалась! Уверен, Виктор Платонович не пожелал бы себе лучшего поминального обряда.

Не бог весть какое, но мне утешение…

Надгробное слово

главного редактора журнала «Континент»

Владимира Максимова

Произнесено на паперти Парижского Собора

Св. Александра Невского, 10 сентября 1987 г.

Похороны ВПН.

Надгробное слово Владимира Максимова, 10.9.1987

Скончался Виктор Платонович Некрасов… Мне нет надобности, как это обычно делается в таких случаях, перечислять биографические данные и заслуги покойного. Его известность в нашей стране настолько велика и уникальна, что не требует каких-либо анкетных комментариев. На его книгах выросло и нравственно утвердилось несколько поколений самых взыскательных писателей, как в Советском Союзе, так и за рубежом. К тому же, что, к сожалению, редко встречается в нашей среде, в нём гармонически сочетались и писательские, и человеческие качества: широта суждений, редкая доброжелательность, но в то же время и неизменная принципиальность. Он практически никогда не вступал в какую-либо литературную или общественную полемику, но когда где-нибудь и кем-нибудь попиралась элементарная справедливость, голос его звучал в полную, присущую только ему одному силу. Так было в смутную эпоху хрущевских гонений на творческую интеллигенцию, так было во времена государственного кощунства в Бабьем Яру, так было в дни травли Андрея Сахарова и Александра Солженицына. Так было всегда, на протяжении всей его неповторимой жизни.

Нет, он не был, если так можно выразиться, сознательным борцом против советской системы, он просто отстаивал перед ней своё право оставаться писателем и человеком в подлинном понимании их назначения на этой земле, а вот этого власть, само существование которой зиждется на тотальном подчинении себе всего и вся, включая человеческую душу, не могла ему простить. Испробовал на нём все свои методы — от публичного кнута до соблазнительного пряника, — она вытолкнула его на чужбину.

|

|

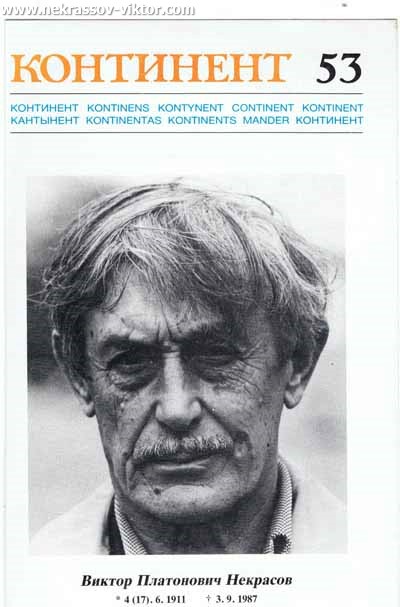

Обложка журнала «Континент»

на смерть Виктора Некрасова, № 53, осень 1987 |

Некролог, 4-я стр. обложки

|

Но одного эта власть все же не учла. Не учла, что можно убить или изгнать писателя из родной страны, но нельзя уничтожить благородные последствия его творчества. Рукописи, и тем более книги, как известно, не горят. Книги остаются. И по ним, не по очередным постановлениям пленумов ЦК КПСС, будут судить (и судят уже!) современники и потомки об эпохе, их породившей. Всё, написанное замечательным русским писателем Виктором Некрасовым, принадлежит именно к таким книгам. И этого у нас уже никто не отнимет.

Вечная память тебе. Дорогой Виктор Платонович, и вечная наша благодарность.

10 сентября 1987

Прощальное слово

Семена Мирского

Директор Парижского корпункта «Радио Свобода»

Семен Мирский и Виктор Некрасов, Бретань, август 1986

Я скажу несколько слов о Викторе Некрасове. Из тринадцати последних лет его жизни, которые он провел в эмиграции на Западе, двенадцать лет он работал на радиостанции «Свобода». Я не знаю, сколько сот раз, на наших волнах звучал его голос, иногда грустный, насмешливый, дерзкий, но всегда такой неповторимо некрасовский и мы иногда, даже часто, друг другу говорили: «Вот у Вики голос это да!». Неповторимый как сам голос, и люди, знавшие Некрасова, знают, о чём я говорю, была манера и стиль его речи, без налёта фальши, пафоса, лжи, которая была ему чужда, всегда и во всём. Виктор Некрасов, прошедший сквозь огонь Сталинграда, которого подстрелил немецкий снайпер на улице Люблина, стоявший рядом, вместе с группкой евреев в Бабьем Яру, в день годовщины расстрела, когда за такие демонстрации КГБ и милиция били под рёбра. Виктор Некрасов никогда никого не звал на подвиг и не звал на совершение актов мужества. Я убежден, что в этом была своя закономерность, своя внутренняя логика. Помимо писателя и публициста, Виктор Некрасов был путешественник, страстный, я бы сказал, ненасытный путешественник. Где он не бывал! В каких экзотических, дальних странах и из каждой поездки он привозил с собой яркие репортажи. Таким репортажем, кстати, был его очерк «По обе стороны океана», напечатанный в «Новом мире» и имевший, как мы знаем, далеко идущие последствия для его судьбы. Так вот, из этих поездок он привозил не только путевые очерки, но зачастую и прозу, высокой пробы, как и всё, что он написал в своей жизни. И был также друг Виктор Некрасов, друг верный и щедрый и, прежде всего, немыслимо великодушный, умевший прощать как никто, прощавший даже врагов своих. Сегодня мы прощаемся с Виктором Некрасовым, разделяем боль его семьи, самых близких… Ну, что еще сказать...

Прощай, Виктор Платонович, прощай, Вика!

10 сентября 1987

Один из близких друзей ВПН, звукооператор «Радио Свобода»

Анатолий Шагинян, Семен Мирский, Виктор Некрасов, Париж, «Радио Свобода», апрель 1984

Я вспомнил несколько слов, которые мне запомнились из моих частых разговоров с Викой, как знак особой дружбы, любви, внимания. Он мог входить без стука и спрашивать сразу: «Чай пьём или кофе?». Это был признак того, что дружба идёт, что жизнь принимаем, что ты мне нужен… Я это так воспринимал. Он не написал ни об одном дураке, ни об одном подлеце никогда! У него не было, по-моему, дурных людей в книгах. Я думаю, что у него их не было и в жизни. Он просто от них отказывался, он их не брал с собой. Он брал только тех, кто ему нужен. Он дружил азартно и я, например, миллионы раз выслушивал от него о том, что он на встречу с каким-то писателем бежал через весь Париж, на встречу с каким-то актером бежал через всю Европу. То вдруг он мне рассказывал, что у него друг, а это оказывался просто внук, он не родственником держал сына, а другом! Он внука другом сделал, а не по паспорту близким человеком. Вот таким он был, таким я его помню. Однажды он мне сказал, ты знаешь, я с этим человеком решил помириться. Я видел, как это он сделал. С человеком, с которым не надо уже было, не хотелось, трудно было сходиться. Он это сделал… Несколько раз он мне говорил: «Сколько раз мы с тобой вместе и ни разу не поссорились». Через какое-то время он опять мне сказал: «Я смотрю, мы с тобой ни разу не поссорились». Я хочу сказать, что мне бы хотелось, чтоб я с ним не прощался сейчас, лучше бы мы сегодня с ним поссорились, завтра-послезавтра, может быть, помирились, а потом еще думали, стоит ли еще умирать…

10 сентября 1987

Поминки по ВПН.

Анатолий Шагинян, Ванв, 10.9.1987

Краткое интервью

А. Д. Синявского

о В. П. Некрасове,

данное для «Радио Свобода»

после погребения

Я, конечно, немножко в таком растерянном состоянии, но я хотел бы сказать несколько слов об искусстве, о мастерстве детали в творчестве Некрасова. Ведь это он очень неожиданно изобразил героизм войны. Так предельно просто обыграны, на первый взгляд, прозаические детали. Ну, такая есть фраза у него, просто то, что в мозгу у меня всплывает: «Пулеметы шипят как чайники». Раненная кошка в подвале, ранило осколком, её перевязывают, котята тычутся, у ней живот перевязан и они не находят сосков… Убитый мальчик, во рту у него еще дымится окурок… Вот из таких деталей мы чувствуем ужас и героизм событий, но, вместе с тем, безо всякого нажима. Это действительно, как бы создается иллюзия полной правды, очень конкретной и человечной. Я, конечно, немножко в таком растерянном состоянии, но я хотел бы сказать несколько слов об искусстве, о мастерстве детали в творчестве Некрасова. Ведь это он очень неожиданно изобразил героизм войны. Так предельно просто обыграны, на первый взгляд, прозаические детали. Ну, такая есть фраза у него, просто то, что в мозгу у меня всплывает: «Пулеметы шипят как чайники». Раненная кошка в подвале, ранило осколком, её перевязывают, котята тычутся, у ней живот перевязан и они не находят сосков… Убитый мальчик, во рту у него еще дымится окурок… Вот из таких деталей мы чувствуем ужас и героизм событий, но, вместе с тем, безо всякого нажима. Это действительно, как бы создается иллюзия полной правды, очень конкретной и человечной.

10 сентября 1987 г.

Краткое интервью

Е. Г. Эткинда

о В. П. Некрасове,

данное для «Радио Свобода»

после погребения

Виктор Некрасов, Ефим Эткинд, парк Багатель, Париж, август 1986

Я очень рад тому, что услышал, что сказал сейчас Андрей Донатович Синявский. И мне кажется, что действительно, самое важное – вот эта ненависть к фразе, к патетике, как ко всякой лжи, которая всплывает даже тогда, когда люди говорят правду, но напыщенно. Вот эта глубокая человечность, отсутствие пафоса и фразы, мне кажется, что это необыкновенно важно, и это противостояло всему тому, что наводняло нашу литературу в конце войны, в сорок пятом, в сорок шестом году. Когда как раз господствовала фраза триумфа. Я сейчас говорю тоже об этой громадной, важнейшей книге «В окопах Сталинграда», которая, между прочим, называлась «Сталинград» в том журнале, в котором она была напечатана, в журнале «Знамя». Я хочу вспомнить об одной детали, которую забывают. Дело в том, что первая часть, первая половина романа «Сталинград» была напечатана в августовском номере «Знамени», а в следующем номере на первом месте уже был вовсе не Некрасов, а доклад Жданова. «Постановление Центрального комитета о журналах «Звезда» и «Ленинград». И сразу после этого была вторая половина романа Некрасова. У меня есть этот номер журнала, время от времени я его листаю и с изумлением вижу, как взрывается этот номер от соседства двух абсолютно противоположных текстов. Я хотел бы к этому добавить вот что – каждый человек имеет свои пристрастия, что-то любит больше, чем что-то другое. Один любит богатство, другой любит женщин, третий любит комфорт, Некрасов любил превыше всего в жизни, как мне кажется, две вещи. Одна из них это свобода, а другая это дружба. Свобода от всего, что связывает, что удручает, что обязывает. Он был свободен и от светских условностей, и от литературного сюжета и от все мешающих, сковывающих и позорящих человеческую личность вещей, которые ему казалось её позорят. Дружба предполагает отсутствие свободы, но именно в этом он принимал несвободу. Когда он говорил о своих старых друзьях, о Шпаликове, о Шукшине, о других своих, киевских, московских и парижских друзьях он преображался и единственно, чего он тогда хотел, это выпить с ними. Последний год ему уже нельзя было этого делать, но он всё равно поднимал стакан. В память своих друзей.

10 сентября 1987

11 сентября 1987 г.

Коллективный некролог

Это был истинный русский интеллигент

Умер Виктор Платонович Некрасов, старейший из нас. Умер на 13-м году своего изгнания из России, за которую пролил кровь в боях и с которой не смог расстаться никогда, ни в какой другой стране. Трагическая эта нелепость едва ли глубоко тронет тех, кто полагает, что все можно исправить признанием «ошибки», посмертной реабилитацией, перенесением праха. Но ничего исправить нельзя: место кончины русского писателя, классика – город Париж, гражданство — французское…

Впрочем, определенные сдвиги в их сознании все же определяются. Он еще успел узнать, что на родине не все его книги изъяты из библиотек, читатели о нем спрашивают, а писатели — им отвечают. Сообщили об этом «Московские новости» — предназначенные напоказ, для Запада, но и в Москве все же читаемые, — не обозвали «бывшим», обошлись без тридцати сребреников, признали: без Виктора Некрасова, без его «В окопах Сталинграда» невозможно представить себе советской военной прозы. Осталось чуть больше сказать:

Из его «Окопов» она и вышла, и к этому эталону жестокой правды, «не всей правды, — как он говорил, — но только правды», обращались, и будут еще обращаться все, кто намерен высказать её до конца.

Еще немного усилий мысли и, может быть, признают, что лучшую книгу о послевоенном оцепенении и обманутых надеждах вчерашних фронтовиков тоже он написал, Виктор Некрасов, она называется — «В родном городе». И первое пробуждение нашего раскаяния и робких «оттепельных» надежд нельзя себе представить без его «Киры Георгиевны» и очерков «По обе стороны океана», а безнадежность, тоску и гниль начавшегося потом застоя больше всего выразили его «Записки зеваки», а трагедию исхода в эмиграцию, обоюдную трагедию ушедших и оставшихся – «Взгляд и нечто» и «Маленькая печальная повесть». Когда соберут всё им написанное, окажется, что он не уклонился ни от одного больного вопроса времени, не ушел ни разу с линии огня, всегда при том оставаясь самим собою, тем же «лейтенантом с Мамаева бугра», которого ни лауреатством не подкупить, не запугать высочайшим гневом, не согнуть жандармской слежкой и обысками. Тягот и терний, обычных для честного российского литератора, выпало на его долю достаточно, Но, может быть, больше мужества проявил он не в том, чтобы выдержать их с достоинством, а чтобы рассказать без утайки о себе, о своих заблуждениях и кривых путях, снисходительно к чужим грехам, беспощадно — к своим собственным.

Время еще допишет его полный портрет, нам же в этот скорбный час уже видна величина потери. При всех его человеческих слабостях, милых чудачествах, прелестном (впрочем, напускном) инфантилизме, босяцких южных интонациях — это был истинный русский интеллигент. И мы любили его, нашего Вику, невозможно было его не любить, за врожденный дар общения и дружбы, за молодую не остывающую любознательность, за редкостное умение радоваться чужому успеху, печалиться чужой бедой, за все то, что мы связываем с наполовину утраченным понятием – порядочностью.

Но главный его дар был — любовь к свободе. С непостижимой для русского писателя смелостью он заявил: «Родина там, где свобода». Свобода была в самом стиле его книг — бесхитростном, доверительном, полуразговорном, исполненном той обманчивой легкости, которая дается каторгой труда. И он не только провозглашал свободу, как высшую ценность на свете, он её осуществлял — так азартно, как мало кто умеет. Неутомимый путешественник, побывавший во многих странах и городах, он полюбил их все, он их любил еще заранее, до встречи с ними, упиваясь самой возможностью повидать мир, и только одно отравляло ему радость – что этой возможности лишены киевские, московские его друзья, миллионы соотечественников.

Друг и певец свободы, он был и врагом человеческого разобщения, и самое большое несчастье он испытывал, когда друзья «по ту сторону стены» не откликались, не отваживались отвечать на его письма. Пусть запоздалое их раскаяние станет началом освобождения, за которое он бился каждый день строкой.

Как тяжело примириться, что больше не будет с нами этого красивого, артистичного, на редкость обаятельного, доброго, благородного человека. О том, что Виктор Некрасов стал частью нашей жизни, мы знали давно. Но нам лишь сегодня дано осознать, какой большой и необходимой частью.

Василий АКСЕНОВ, Анатолий ГЛАДИЛИН, Георгий ВЛАДИМОВ,

Сергей ДОВЛАТОВ, Александр ЗИНОВЬЕВ, Лев КОПЕЛЕВ,

Раиса ОРЛОВА, Эдуард КУЗНЕЦОВ, Владимир МАКСИМОВ

Прощание с другом

«Русская мысль» (Париж), 11 сентября 1987 г.

|

Василий Аксенов,

Орлеан, май 1983.

Фотография Виктора Некрасова |

Писать прощальные слова людям моего поколения становится уже привычным делом. Вот ушел и Виктор Некрасов.

Строго говоря, в свои 76 лет он был намного старше того, что называется «нашим поколением», но тем не менее, для меня и для многих наших друзей его имя стоит рядом и, как ни горько это говорить – «естественно» из недавних «поколенческих» потерь.

В художественной жизни границы поколений выглядят особенно условно. И если в центре горестного списка потерь недавних месяцев стоит Андрей Тарковский, то здесь же – и поразившая всех нас внезапная (внезапная, во время исполнения любимой роли) кончина актера Андрея Миронова в возрасте 46 лет… Не могу взять в толк, что из трех двадцатилетних мальчиков, репетировавших в 61-м году в фильме по моему «Звездному билету», двух – Олега Даля и Андрея Миронова – уже нет в живых…

А вот теперь ушел и отстоящий от Миронова на 30 лет Виктор Платонович, Вика Некрасов.

Мы не очень часто встречались, пока жили в России, но зато нередко — в эмиграции, и поэтому для меня его сухощавая широкоплечая фигура связана не с Киевом или Москвой, Но, разумеется, с Парижем. Он точно вписался в пейзаж этого города, где провел свои младенческие годы.

Он покинул Советский Союз за пять лет до моего отъезда. В 1976 году мы с моей матерью, Евгенией Гинзбург, приехали на два месяца во Францию. В один из дней позвонили Некрасову и договорились встретиться у церкви Святой Магдалины.

На ступенях церкви сидело много международной молодежи, и среди них — 65-летний Вика в джинсах и мальчишеской курточке. Не было ничего неестественного ни в его позе, ни в его одежде, прежде всего потому, что сразу был виден артист, старый поэт, то есть всегда молодой человек. Пикассо под старость лет, по свидетельству Жана Кокто, любил говорить: «Надо долго жить, чтобы стать молодым». Некрасов, казалось в тот момент, прошел большую жизнь, чтобы помолодеть в Париже. Так, во всяком случае, казалось мне.

Прочитанная в юности во внелитературной жизни его повесть «В окопах Сталинграда» рисовала передо мной образ умудренного писателя-фронтовика, человека серьезного, пожилого, усталого и, несмотря на непривычность этой книги в ряду послевоенных романов, все-таки очень советского. Дальнейшая его проза послесталинских лет, однако, ясно показала, что он не из «той обоймы», не из послушных, но из бунтующих – такова была и «Кира Георгиевна», и «По обе стороны океана». А когда временщик от судей обозвал его в «Известиях» «туристом с тросточкой» и на него обрушился партийный гнев за искривление образа «Ивана Ивановича» (то есть стукача при туристкой группе), тут уж быстро Вика был вычислен ими как «не свой», а нами – как наш. Антидогматик, западник, либерал из «новой волны», то есть писатель нашего поколения.

Для него самого, очевидно, его новая твердая позиция была продолжением тех же «окопов», противопоставление идеологическому блуду, мужским долгом и мужской дружбой, которым он всегда был привержен, простой человеческой порядочностью, которой далеко не все «окопные герои» советской литературы могут похвастаться. В мире двусмысленности и малопривычного лавирования такая стойкость не могла не привести к кризису. Он нарушал правила их игры.

Так он оказался изгнанным сначала из партии, потом из страны, а затем последовало и формальное лишение советского гражданства. Страна, которую он защищал без страха и упрека, как всегда, оказалась хитра по части взаимности.

Место Виктора Некрасова в эмиграции было исключительным, хотя он и не занимал редакторских постов и не лез ни в менторы, ни в пророки. Его присутствие среди нас вносило значительную лепту в то понятие, которое можно было бы определить как «оправдание эмиграции».

Свои последние годы он много работал. Его прозу этого периода (в её составе такие чудные вещи как «Маленькая печальная повесть» и «Сапёрлипопет») отличала прозрачность слога, улыбка и грусть, сродни той, что витает в облачный день над аллеями парка Монсури, где когда-то, на исходе «прекрасной эпохи» молодая русская дама прогуливала маленького Вику.

Теперь настал его час, и он ушёл, и жизнь для нас, его старых товарищей, стала тусклее.

Вашингтон

Добрая душа, оставшаяся с нами

«Русская мысль» (Париж), 11 сентября 1987 г.

Секрет обаяния Виктора Платоновича, как и обаяние его прозы, остаётся неуловимым. Единственное слово, которое возникает, когда вспоминаешь о нём, — душа, добрая душа, оставшаяся с нами. В книгах и в памяти. И больше, чем в памяти — тоже в душах. С Некрасовым знакомились и дружили, общались не словами, не жестами, а душами. Исходило от него неуловимая теплота и какое-то ощущение, похожее на уют. Но писать о нём странно, писать, как пишут о добром малом, ничем другим не замечательном. А Виктор Некрасов, основоположник школы в русской литературе, вернувший её к правде и нравственности – к этой «прозе лейтенантов», первым из которых он триумфально вошёл в историю. Можно сказать, что в «окопах Сталинграда» перебывали Быков и Бакланов, Кондратьев и Васильев. Выходя из Некрасовских «Окопов», они сохранили даже его особенную любовь к подчеркнуто-бытовой, почти кухонной детали. Секрет обаяния Виктора Платоновича, как и обаяние его прозы, остаётся неуловимым. Единственное слово, которое возникает, когда вспоминаешь о нём, — душа, добрая душа, оставшаяся с нами. В книгах и в памяти. И больше, чем в памяти — тоже в душах. С Некрасовым знакомились и дружили, общались не словами, не жестами, а душами. Исходило от него неуловимая теплота и какое-то ощущение, похожее на уют. Но писать о нём странно, писать, как пишут о добром малом, ничем другим не замечательном. А Виктор Некрасов, основоположник школы в русской литературе, вернувший её к правде и нравственности – к этой «прозе лейтенантов», первым из которых он триумфально вошёл в историю. Можно сказать, что в «окопах Сталинграда» перебывали Быков и Бакланов, Кондратьев и Васильев. Выходя из Некрасовских «Окопов», они сохранили даже его особенную любовь к подчеркнуто-бытовой, почти кухонной детали.

Но не лейтенантом видел себя Некрасов (да и был капитаном), а, пользуясь строкой Окуджавы, «поручиком в отставке сам себя воображал». На его гасконско-дворянском сухом профиле всегда отражалось легкое пренебрежение к условностям и удобствам, всяческой суетности и даже чрезмерной серьезности. Он старался ни в чем не переходить границ, сохраняя в себе всё самое важное и нужное.

Этим важным было выступление в Бабьем Яру и перевитые красной. синей и белой лентой цветы на могиле неизвестного солдата — в честь известного Яна Палаха, покончившего с собой, протестуя против оккупации Чехословакии.

Таким важным была неистощимая нежность к много лет не встававшей с постели матери.

Таким важным были его путевые заметки о поездках в Италию и Америку, где чувство собственного достоинства не позволило ему увидеть «то, что нужно».

Киев сейчас очень перестроен и обезображен. Старые улицы трудно узнать после нескольких лет отсутствия. Исчезли аромат и уют самого у нас соразмерного природе древнего города. Неотделимый, как казалось, от Киева Виктор Некрасов, к счастью, уже не увидел этого варварского разрушения. И сейчас, когда нет ни Киева, ни его «поручика», даже удивительно, что все еще течет Днепр мимо прославленных холмов.

Но при всем том можно подумать, что и в смерти Некрасов не захотел отделять себя от булгаковского города и умер так, как погибает все больше киевлян в эти чернобыльские годины.

Некрасов всегда был верен своему городу, своим друзьям, своим читателям, и нам легко быть верными его светлой памяти.

Москва

8 сентября 1987

Словно глыбой...

«Русская мысль» (Париж), 11 сентября 1987 г.

К. Померанцев, Б. Окуджава, В. Котленко, Н. Горбаневская, В. Некрасов,

на квартире у Н.М. Ниссен, Париж, 1979.

Фотография В. Кондырева

Словно глыбой придавило...

Вышло так, что вернувшись месяц назад из отпуска, я несколько раз звонил Некрасову, но никто не отвечал. Ну, наверное, куда-нибудь ушли или уехали, подумал я. Дней десять назад кто-то в редакции мне сказал: «Знаете, Виктор Платонович очень болен, рак легких, но врачи говорят, еще может протянуть…»

И вот вечером 3-го телефон...

Что я больше всего ценил в Викторе Платоновиче, в Вике, как называли его друзья? ДРУЖБУ. Мне кажется, что он был воплощенной дружбой, хотя, может быть, сам этого не понимал. Дружбой, которая должна быть выше и святей всех других связей — родственных, национальных, политических.

Ну, что может быть общего между архитектором, талантливым актером, советским офицером-героем Сталинграда и старым эмигрантом, еле помнящим Россию, проведшим молодость и зрелую жизнь среди таких же эмигрантов и французов? А вот однако…

Это общее у нас оказалось. И было это что-то глубокое, когда одному человеку бывает тепло с другим, вопреки всему, что, казалось бы, должно их разделять.

Не скажу, чтобы мы уж очень часто встречались. Но я бывал у него, он у меня, чаще — ходили вместе в наш ресторанчик на Ваграм. Приходили поделиться новостями, впечатлениями, книгами, которые прочитали, но больше друг с другом.

Он любил Париж, выставки, старые кварталы, с удивительной живостью о них рассказывал. Любил путешествия. И где только не побывал! И в Италии, и в Испании, и в Штатах, и в Японии. И в Турции, куда меня усердно звал поехать вместе с ним, зная, что там я прожил семь лет в ранней юности. Но именно потому, что там прошли тяжелые годы моей жизни, и уже ничего от них не осталось («а что прошло, то стало мило»), и воскрешать их в памяти было слишком тяжело, я упорно отказывался, придумывая всяческие увертки, и почему-то стесняясь сказать правду.

Его «охота к перемене мест» была по-юношески несокрушима. Когда он иногда забегал к нам в редакцию, все буквально оживали, и он, старший, казался ребенком, ворвавшимся к взрослым.

Я любил и его книги. «В окопах Сталинграда» прочел лет двадцать назад еще в советском издании. Читал всё, что он напечатал в «Новом мире» и что издавалась в эмиграции – «Записки зеваки», «Сапёрлипопет», «Маленькая печальная повесть»…

Я не литературовед и оценивать произведения Некрасова не берусь: не моё это дело. Но в плане не «сверх» и не «под», а просто читательском или человеческом – значительней и глубже мне мало что попадалось. «Маленькую печальную повесть» прочел взахлеб, а потом всю ночь ворочался, вспоминая свою молодость, своих друзей, свои взлеты и провалы.

Да что там? — «Эх ты, молодость, буйная молодость. Золотая сорвиголова!».

Виктор Платонович всегда был молод, молод и сердцем и умом, и за это еще я его любил. И продолжаю любить.

Киевский «мушкетер»

«Русская мысль» (Париж), 11 сентября 1987 г.

Виктор Некрасов (1911—1987) был автором знаменитой книги «В окопах Сталинграда» (1946), нескольких полных мягкого юмора повестей, непринужденных и лирических путевых очерков – результатов его скитаний (он изучал архитектуру, кино, участвовал в Сталинградской битве). Но самое важное, быть может, не это.

Прежде всего он был воплощением того особого духа, который с ХIХ века и до самого начала большого сталинского террора отличал русскую интеллигенцию. Врожденное чувство чести, характерный стиль поведения, европеизм, отвергающий всякий шовинизм. Его мать, русский врач, учившаяся в Швейцарии и лечившая раненых в Париже, в 1915 году решила вернуться в Россию и поселиться в Киеве. Старший брат Некрасова был убит (случайно) большевиками в возрасте 19 лет. Молодой Виктор учился в Киеве, в одной из тогдашних передовых школ, где использовалась «педагогика импровизации» американца дальтона. Киев в те времена был еще центром искусств и колыбелью авангарда (описание живописной киевской богемы дала Надежда Мандельштам). Виктор Некрасов становится актером и сценаристом. Беззаботный, увлекающийся, он ушел на Вторую мировую войну, сохраняя ту аристократическую непринужденность, которая очаровывала всех его друзей.

В 1946 году они пишет свою знаменитую книгу, волнующую, точную, где жестокости противостоит юмор. Сталина мы встречаем в книге только один раз — в виде портрета на стене. Но книга понравилась генералиссимусу, и судьба её была решена: Сталинская премия 1947 года, то есть «пожизненный успех»; перед автором открывается карьера признанного и обеспеченного официального писателя. Некрасов согнулся под тяжестью успеха, но не сломался. Поэтому во время «оттепели» он отказался выбросить из книги единственное упоминание о Сталине. «Кира Георгиевна» и «В родном городе» — свежие акварели, за нежными красками угадывается трудность жизни в «послегероическое» время. «По обе стороны океана» — прорыв через стену советской культурной изоляции.

Но когда в брежневские годы страна вновь погружается в тяжелую спячку, Некрасов, без парадной шумихи, начинает оказывать сопротивление. Его исключают из партии, из Союза писателей. Вынужденный эмигрировать, он возвращается в Париж, в город, в котором он уже жил и который любит, заехав туда по пути в Лозанну, где живет его дядя, не изменивший своим убеждениям, эсэр и ученый, занимающийся альпийскими ледниками... Эта «вторая карьера» ничуть не меняет Некрасова: та же любознательность ко всему в мире, та же непринужденность, та же бескомпромиссность в самом главном — честь, собственное мнение, полная самостоятельность.

Мне его литературные акварели напоминают Дюфи, в них есть что-то от изящества парижской школы. В своей последней книге «Сапёрлипопет» он в шутку представляет себя французским писателем русского происхождения, котором мог бы быть, если бы... Мы не встретим его больше ни на террасах Сен-Жермен де Пре, ни в Женеве, где в доме русских друзей он написал свою последнюю книгу. Но этот изумительный русский «гасконец», никогда не устававший читать Дюма и в седьмой раз перечитавший от корки до корки «Войну и мир», останется для нас образом той России, не бросающейся в глаза, но по своему несгибаемой, которая отрицает шовинизм, самоустранение, мертвящий педантизм.

Некоторое время тому назад Виктор Некрасов возобновил переписку со своим сталинградским ординарцем Валегой, человеком простым и достойным, незабываемый портрет которого он дал в своей повести. Некрасова соблазняли возможностью вернуться в СССР, говорили о выпуске в Советском Союзе сборника его произведений. Но — сапёрлипопет! — грустная мелодия изгнания не заставила дрогнуть киевского «мушкетера», этого странника, жадно наблюдавшего жизнь «по обе стороны» нашего бессмысленного разделенного мира.

Женева

Поминки по ВПН.

Жорж Нива, Ванв, 10.9.1987

Он живет в своих книгах,

в своих читателях, в своих друзьях

«Русская мысль» (Париж), 11 сентября 1987 г.

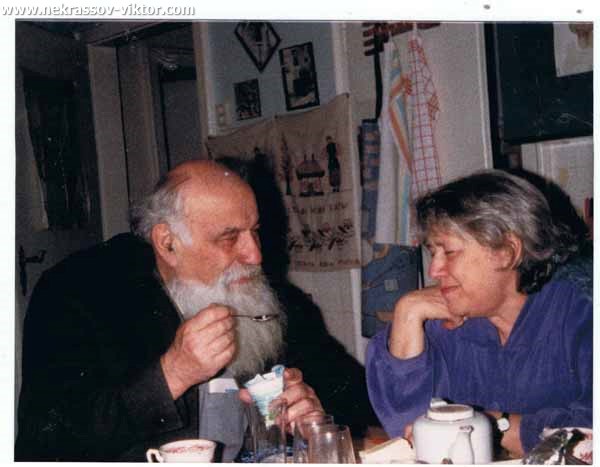

Лев и Раиса Копелевы, Бад-Мюнстерэльфель, декабрь 1986

Фотография Виктора Некрасова

Первый раз мы встретились с Виктором Некрасовым летом 1956 года, через десять лет после того, как прочитали и полюбили его книгу. Мы стали друзьями. И в 1974 году мы провожали его с друзьями за рубеж. Тогда казалось, что прощаемся навсегда. Но семь лет спустя он встречал нас в Париже, и всё было так, как будто расстались мы на минувшей неделе. В августе этого, 1987 года, мы бродили с ним по набережным Сены, уже зная о страшной болезни. Он поседел, исхудал, черты лица стали резче, глаза потемнели, но все также звучал его высокий и гортанный голос, мягкий киевский говор, он был также насмешлив, задирист, и нарочитая, напускная сердитость внезапно сменялась порывами настоящего гнева, клокочущего, но короткого гнева доброго человека.

В наших дневниках, письмах 1956 года есть записи о первых встречах, первых впечатлениях.

«Он точно такой же, как его Керженцев… Прост непритворно, прост без рисовки, позы. Никакой показухи, выпендривания.

… С переводчиком он разговаривает также, как с маститым, тот же стиль, тот же словарь. Он ни к кому не приспосабливается. Не снисходит и не зависит, не расшаркивается.

... У него ни патетики, ни волнительных чувств. Часто ироничен, грубоват. Но матюки солдатские, окопные, чистой пробы. Не хамские, не салонно-пижонские, не интеллигентно-народнические.

... Пьёт крепкою Длинно. Выпивоха-стайер. Угнаться трудно. Хмелеет весело, ругается гуще, громче, но беззлобно.

... Не терпит злословия, сплетен. Охотнее говорит о других хорошее.

... В.Н. и внешне выделяется в литературной толчее, всеми чертами (черты лица резко и тонко вычерчены), повадкой. Мерещится нечто мушкетерское, гусарское, или флотское, дворянски-офицерское. Но все естественно, нет никакой нарочитой рисовки. Такого бы описал Дюма, нет, не описать Дюма, скорее Гумилеву, или Киплингу, или Грину»

Это были самые ранние впечатления, но почти то же мы могли бы повторить и сегодня. Много изменялось в его судьбе, в его мировоззрении, но постоянным, неизменным оставалось его душевное восприятие жизни, его мироощущение, его представлении о доброте, благородстве. Постоянной оставалась его ненасытная любознательность, рыцарское бесстрашие и ничем не ограниченная внутренняя свобода.

Приход Виктора Некрасова в литературу был чудом. Так воспринимали мы его тогда, и также думаем и теперь. В первые послевоенные годы о войне писали все, писали сотни, если не тысячи прозаиков и стихотворцев. Писали опытные литераторы и новички. Появились тогда несколько талантливых, искренних, даже правдивых произведений («Василий Теркин», «Дом у дороги»), но преобладала пестро-однообразная, высокопарная, умиленная словесность.

И вдруг в трех частях «Знамени» — август, сентябрь, октябрь 1946 года — роман неизвестного автора о Сталинграде. Правда несравненной чистоты. Ясная и пластическая правда образов, мыслей, чувств — правда каждой строки. Эта благородная художественная правда словно внезапной штурмовой атакой прорвала все плотины, все преграды цензуры. Разумеется, сразу же нашлись озлобленные обличители. Они предостерегали его от «Идеологической ограниченности малой правды одного окопа», которая может затенить известную им «великую правду: они зловеще писали об опасностях ремарковщины, и пацифизма, абстрактного гуманизма и т.д. и т.п. Не только литературные ведомства пытались ослабить, оттеснить новичка. В журнале в 46-м году был опубликован роман «Сталинград», но книга в следующем году уже называлась «В окопах Сталинграда». И второе издание её вышло только через 11 лет, в пору «оттепели». Но слово Некрасова уже вырвалось за пределы России, его переводи, издавали, читали на Западе. Писатели и критики самых разных взглядов и направлений утверждали, что это самое правдивое, самое лучшее произведение мировой литературы о недавней войне.

А на родине Виктора Некрасова стали перевоспитывать, приручать. Его заочно, даже не спросив его самого, торжественно приняли в Союз писателей. Наградили Сталинской премией. Сулили новые награды и всяческие блага. Но он, вопреки всем соблазнам, не стал писать, как от него ожидали, не пытался «идейно-эстетически» расти, расти в том направлении, которое ему, уже прославленному, сулило верный успех, величайшие гонорары и всё новые награды. Доброжелательные «старшие товарищи» объясняли все это чудачествами нестареющего, юношески-наивного фронтовика-провинциала. Но он и писал, и вёл себя вопреки обычаям той среды, куда его старались втянуть литературные сановники в его Киеве и в Москве. Когда в 1949 году во время пресловутой кампании против космополитизма его московского друга жестоко изругали в центральных газетах, Виктор немедленно послал ему крупный денежный перевод и ободряющую телеграмму. В беседах и дискуссиях о литературе, искусстве и общественной жизни он поражал независимостью суждений, свободой мысли. Его не смущали общепризнанные авторитеты или ссылки на традиции. На него не влияли ни модные течения, ни соображения групповой солидарности. Он говорил и писал только так, как думал, чувствовал, поступал только так, как велела совесть. Именно поэтому он стал изгнанником. И на чужбине ему тоже иногда приходилось отражать посягательства на душевное самостояние. Он оставался неизменно верен себе. Верен в том, что даже никакие разногласия, самые жаркие споры не мешали ему приятельствовать и дружить с возражавшими.

Он не знал старости. Корней Иванович Чуковский сказал так о Пастернаке. Это могут сказать о Викторе Некрасове все, кто его знал. Он был молод до последних дней, молод со всеми — в любви к Парижу и в любви к старым фронтовым друзьям, в неусыпной страсти к дальним странствиям: он все хотел проехать в «Орьент-экспрессе».

«Был». Нетерпимо горько говорить «был» о нашем Вике. Нет, он есть и будет. Он живет в своих книгах, в своих читателях, в своих друзьях.

Кельн

Газета «Русская мысль», 11 сентября 1987 г.

Смерть Виктора Некрасова — невосполнимая потеря для русской литературы. Голос, зазвучавший в июле 1946 года в повести «Сталинград», напоминал нам о храбрости, человечности и чести, — так писатель понимал норму отношений между людьми.

Повесть, позднее названная «В окопах Сталинграда», стала образцом современной прозы: её простая суровость, солдатский юмор и мужественная сдержанность противостояли напыщенной патетике и сусальной фальши газетной словесности. Эти прямота и честность были непереносимы для советских чиновников всех уровней, и они сделали все возможное, чтобы этот голос заглушить. Недаром повесть «В окопах Сталинграда», хотя и удостоенная государственной премии, сразу подверглась нападкам и не переиздавалась между 1947 и 1958 годами. Нужен был ХХ съезд, чтобы открыть её дорогу. Впрочем, к тому времени она уже стала книгой, признанной повсюду в мире: 120 изданий на 30 языках.

Проза Виктора Некрасова достойной поддерживает добрые традиции русской литературы — внимание к человеку, отвращение ко лжи и высокую духовность. И как многие его славные предшественники, он «милость к падшим призывал», вступаясь за неправедно гонимых и опальных. Все это, естественно, вызвало гнев властей: в 1972 году Некрасова исключили из партии, затем из Союза писателей и кинематографистов. В январе 1974 года на квартире прославленного писателя, автора многих книг, был устроен обыск, во время которого было изъято множество рукописей.

«Кому это нужно?» - так озаглавил Виктор Некрасов незабываемый памфлет, ответ на развязанный против него партийно-правительственный террор. В сентябре того же 1974 года писатель был вынужден покинуть Россию.

За 13 лет жизни во Франции Некрасов написал немало книг: его книги «По обе стороны стены», «Записки зеваки», «Взгляд и нечто», «Сапёрлипопет», «Маленькая печальная повесть» завоевали популярность среди русских и иностранных читателей. Залогом их успеха был не только литературный талант автора, но и его верность самому себе. Качества, которые проявляются и в его журналистике. В трудных условиях эмиграции Виктор Некрасов умел отстоять свою самостоятельность, сохраняя свойственную ему рыцарскую преданность правде и чести.

Все те, кому посчастливилось близко знать Виктора Платоновича, многому научились у него.

Превыше всего он ценил свободу и дружбу. Он был поистине свободным человеком — свободным от идеологической догмы, от светских форм общения, даже от условности литературного сюжета.

Верность дружбе была для него мерилом человеческой ценности. Будем же достойны его памяти — сохраним эту верность.

Майя и Василий АКСЕНОВЫ, Владимир АЛЛОЙ, Александр и Сарра БАБЕНЫШЕВЫ, Василий БЕТАКИ, Владимир БУКОВСКИЙ, Юрий ГАСТЕВ, Арина и Александр ГИНЗБУРГ, Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ, Зинаида ГРИГОРЕНКО, Ирина ДЕЛОНЕ, Елена, Лиля, Александр и Григорий ДОРМАН, Наталья ДЮЖЕВА, Ирина и Борис ЗАБОРОВЫ, Фаина и Владимир ЗАГРЕБА, Сарра, Юлия и Борис ЗАКС, Виолетта ИВЕРНИ, Ирина ИЛОВАЙСКАЯ, Лев КОПЕЛЕВ, Ксения и Никита КРИВОШЕИНЫ, Валентина КРОПИВНИЦКАЯ, Наталия, Лев и Никита КРУГЛЫЕ, Татьяна, Майя и Павел ЛИТВИНОВЫ, Кронид ЛЮБАРСКИЙ, Татьяна МАКСИМОВА, Владимир и Галина МАЛИНКОВИЧ, Симон МАРКИШ, Николай МИЛЕТИЧ, Майя МУРАВНИК, Наталья и Александр НИССЕН, Раиса ОРЛОВА, Светлана и Владлен ПАВЛЕНКОВЫ, Лидия ПИПЧУК, Кирилл ПОМЕРАНЦЕВ, Ольга и Валерий ПРОХОРОВЫ, Оскар и Александр РАБИНЫ, Мария РОЗАНОВА, Фатима САЛКАЗАНОВА, Галина САЛОВА, Андрей СИНЯВСКИЙ, Соня и Виктор СОРОКИНЫ, Виталий СТАЦИНСКИЙ, Юрий ФЕДОРОВ, Людмила и Моисей ФИШБЕЙН, Ольга ХЕЙФЕЦ, Татьяна и Сергей ХОДОРОВИЧ, Антонина и Олег ЦЕЛКОВЫ, Анатолий ШАГИНЯН, Мария ШАФИР-ЭТКИНд, Вероника и Юрий ШТЕЙН, Катерина и Ефим ЭТКИНД.

Коллективный некролог, «Русская мысль», 11.9.1987

Последние дни Виктора Некрасова

«Русская мысль» (Париж), 23 сентября 1987 г.

Фатима Сазказанова и Виктор Некрасов,

Париж, на балконе «Радио Свобода», апрель 1981

Второго сентября я принесла Виктору Платоновичу в больницу статьи, которые он меня просил принести, — в частности, статью В. Кондратьева в «Московских новостях», ту самую, где говорится, что можно было бы переиздать повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», несмотря на то, что автор этой замечательной книги о Второй мировой войне — эмигрант. Виктор Платонович был очень слаб и попросил меня прочитать статью вслух: он уже знал о её существовании. «Только читай не очень быстро», — сказал он. Я читала медленно и Виктор Платонович Несколько раз меня останавливал, комментировал то, что я ему читала. Когда я дошла до места, где В. Кондратьев приводит слова из песни Александра Галича «Старательский вальсок», Виктор Платонович сказал: «Ты с Кондратьевым не знакома?» — «Нет», ответила я. — «Но ты видишь, какой он честный, чистый, порядочный человек?» — Я сказала: «Ну что ж в таком случае, Галича цитирует, а имя его назвать не посмел». — Некрасов заметил: «Я уверен, что имя Галича вычеркнули в редакции газеты. Наверное, решили, что два таких имени, как Некрасов и Галич, для одной советской газеты многовато». А когда я прочитала ему то место из статьи, где Кондратьев говорит, что нужно переиздать повесть Некрасова «В окопах Сталинграда», Виктор Платонович сказал: «До чего же быстро там всё меняется, до сих пор они переиздавали и говорили, что нужно переиздавать книги только тех эмигрантов, кто давно умер, а теперь им разрешают говорить это и о книгах живых людей».

Потом мы довольно долго говорили о Горбачеве и его перестройке, и Виктор Платонович сказал: «Как страшно будет, когда всё это кончится!» Ну. Потом мы еще говорили о книгах, он спросил меня, что я читаю. Я сказала, что только что кончила книгу Нины Берберовой о Чайковском; тогда он меня попросил рассказать об этой книге, потому что в свое время он был в совершенном восторге от книги Берберовой «Железная женщина».

На больничном столике Виктора Платоновича лежал томик воспоминаний о Луначарском, и он сказал: «Скучная книга. Какое нам всем и мне сейчас дело до того, каких писателей любил Луначарский». Дальше Виктор Платонович говорил о том, что всю жизнь читал и перечитывал Чехова, а вот сегодня Чехова читать ему скучно: «В общем, у Чехова я больше всего люблю пьесы», — сказал он и потом довольно долго и очень интересно говорил о том, как, по его мнению, нужно ставить пьесы Чехова. Вся кровать у него была завалена русскими зарубежными и советскими газетами. И я ему привезла кучу газет и фотокопий самых интересных статей и советских журналов. И обещала на следующий день привести 8-й номер журнала «Театр», в котором было опубликовано интервью академика А. Сахарова. «Это интересно, сказал Вика, — нужно будет прочесть очень внимательно».

Когда я уходила, Виктор Платонович попросил принести ему назавтра еще газет и клубники, и какие-нибудь книжки попроще, что-то развлекательное. Я обещала привезти ему двухтомник зарубежного детектива.

На следующий день, 3-го сентября, я приехала вечером, без двадцати минут или без четверти семь, привезла Вике клубнике и малины, книги, две статьи из последних полученных в париже «Огоньков»: одна Бориса Ефимова о судьбе Михаила Кольцова, а другая статья — «Время миловать» и, конечно, интервью Андрея сахарова. Этих книг и статей Виктор Некрасов прочесть уже не успел. Врач сказал мне, что он скончался в шесть часов вечера.

От чего в точности умер Виктор Некрасов? Я думаю, что об этом действительно нужно рассказать хотя бы для того, чтобы избежать возникновения всяких домыслов или вымыслов. Врач Владимир Загреба, который лечил Некрасова, был его близким другом. Таким образом, Виктор Платонович был под постоянным наблюдением врача, причем врача, любящего его. Он прошел полный медицинский осмотр буквально месяца за два до того, как у него обнаружили рак. Во время того медицинского осмотра у него не было никакого рака, хотя, конечно, на рентгеновских снимках было видно, что он много курил всю свою жизнь. Потом Виктор Платонович начал кашлять, ему снова сделали рентгеновские снимки и тут обнаружили рак легких с метастазами, которые уже пошли и дальше. В день его смерти доктор Загреба, который действительно всё сделал, чтобы спасти Вику, сказал мне: «Ну, знаешь, больше ничего нельзя было сделать, у него метастазы затронули уже мозг».

Виктор Платонович скончался от рака, скончался в том возрасте, когда писатели обычно пишут свои мемуары, а он весь обращен был не в прошлое, а в будущее. Мы сидели у тела Виктора Некрасова с его сыном, Виктором Кондыревым, и я ему сказала: «Как Вику все любили, как он всегда был окружен молодежью, которая буквально боготворила его!» И Виктор Кондырев ответил: «У него почти не было друзей его возраста. Еще бы, за ним никто из сверстников просто не поспевал, он все время был в движении».

Судьба остановила это движение, но, слава Богу, остановила без боли и страданий.

Сентябрь 1987 г.

Главный редактор нью-йоркской газеты «Новое Русское Cлово»

Скончался Виктор Некрасов

Во Франции, в госпитале Жентийи, под Парижем, в возрасте 76 лет скончался от рака легких известный писатель Виктор Платонович Некрасов.

Слава пришла к В. П. Некрасову вместе со Сталинской премией за его первую и сразу ставшую знаменитой книгу «В окопах Сталинграда», изданную в 1946 году. За этой книгой последовал ряд других, всегда интересных, мастерски написанных: «В родном городе», «Кира Георгиевна», книга очерков и рассказов. По первой книге — «В окопах Сталинграда» — был поставлен в Советском Союзе фильм «Солдаты».

Официальное отношение к В. П. Некрасову переменилось, когда со свойственной ему прямотой он начал высказывать мысли, которые не устраивали хозяев режима и руководителей советской литературы, а затем стал принимать участие в правозащитном движении. Некрасов впал в немилость, был вынужден покинуть журнал «Новый мир», в деятельности которого много лет принимал ближайшее участие. Последовало его исключение из партии в 1973 году. В 1974 году Некрасов был исключен из Союза писателей и Союза кинематографистов. В этом же году он получил разрешение выехать за границу.

Андрей Седых.

Симпозиум по русской литературе, Вермонт (США), июнь 1983

Виктор Платонович поселился в Париже, был принят в ПЭН-клуб, успешно продолжал литературную работу, сотрудничал в «Новом Русском слове». Последняя его вещь – «Ариадна» была напечатана совсем недавно, 14 августа. Там есть такие строки: «Вот какие странные и невеселые мысли роились в моем мозгу, когда я читал нечитанную мною «Ариадну», в парижском кафе «Дюпон» возле станции метро «Конвенсьон». Короче – лучше все-таки умереть относительно молодым человеком от чахотки, чем классиком и великим писателем от руки Сталина».

В. П. Некрасов активно сотрудничал в русских зарубежных изданиях. За годы жизни на Западе он написал книги «Записки зеваки», «Сапёрлипопет, или Если бы да кабы, то во рту росли грибы» (впервые полностью напечатанную в «Новом Русском слове»), «По обе стороны стены», «Маленькая печальная повесть».

Виктор Платонович Некрасов был живым, обаятельным человеком, интересным собеседником. Смерть его — тяжелая утрата для всех его читателей и друзей, для русской литературы.

в годовщину смерти Виктора Некрасова

по «Радио Свобода», 17 сентября 1988 г.

С. Довлатов, В. Юрасов, В. Некрасов, Ю. Дулерайн. «Радио Свобода», Нью-Йорк, 1980

После смерти Виктора Платоновича в «Московских новостях» появился, в связи с этим грустным событием, маленький некролог, подписанный самыми достойными людьми – Григорием Баклановым, Булатом Окуджавой, Лакшиным, Кондратьевым. На том этапе гласности, некролог по поводу кончины писателя-эмигранта можно было бы считать отчаянно-смелой выходкой и я отдаю должное всем тем, кто подписал этот документ. Но с тем, ЧТО говорится в некрологе, особенно в конце его, я решительно и категорически не согласен. А говорится там, что Виктор Некрасов, будучи талантливым писателем и имея заслуги перед отечественной литературой, уехал в 1974 году на Запад и не создал с тех пор ничего значительного. Это утверждение, мягко говоря, не соответствует действительности. При этом я говорю даже не о качестве того, что писал здесь Некрасов, качество это, что называется, дело вкуса, о нём можно спорить. Я говорю хотя бы о количестве, имеющем, кстати, свойство переходить в качество. За четырнадцать лет в эмиграции Некрасов написал чуть ли не вдвое больше, чем за тридцать лет на Родине – у него с сорок шестого по семьдесят четвертый год вышли три книги: «В окопах Сталинграда», «В родном городе» и «Кира Георгиевна». То есть выходили они с интервалами в десять лет. Я люблю его роман «В окопах Сталинграда», с интересом прочёл в свое время «В родном городе», помню сильные страницы в «Кире Георгиевне», но вообще-то я гораздо больше ценю поздние вещи Некрасова, считаю более органичными для него, более соответствующими его внутреннему строю. Мне кажется, Некрасов прошел в литературе странный и необычный путь от традиционной художественной прозы с её привычными аксессуарами – героями, образами, стилистическими приемами и так далее к безыскусным дневниковым записям, лишенным всяческих условностей. Автор говорит в них о реальных событиях, высказывается от собственного имени и превращается, таким образом, из писателя, стоящего, как правило, над аудиторией, в собеседника, который среди нас и с нами. Ещё в Союзе Некрасов опубликовал свои путевые очерки, в которых были им решительно нарушены каноны жанра, с неизменными заморскими контрастами, дворцами и трущобами, с эксплуататорами и честными трудящимися. Ничего этого в очерках Некрасова не было. А было откровенное любование Америкой, стремление понять чужую душу и, что очень существенно, юмор, умение смеяться на всем, что этого заслуживает и в первую очередь над собой. На закате хрущевской оттепели зять генсека Аджубей напечатал в своей газете «Известия» об этих очерках довольно хамскую статью под заглавием «Турист с тросточкой». Вероятно, он хотел смертельно уязвить Некрасова, а мне это заглавие кажется единственным, что есть удачного в этой статейке. «Турист с тросточкой»! Вероятно, тросточка есть намёк на непролетарское происхождение Некрасова или на отсутствие в нём политической сознательности. А между тем, как мне кажется, Некрасов именно таким и был — туристом с тросточкой, человеком легким, изящным, чувствующем себя в Париже как дома. Было в нём что-то от героя Чарли Чаплина, я говорю о добродушии, о самоиронии и органическом отсутствии злобы, хотя реальной, фактической трости я у Некрасова что-то не припомню. Может быть я преувеличиваю, но в этом определении, турист с тросточкой, отображена, как мне кажется, еще одна черта органически присущая Некрасову, помимо легкости и юмора. Я говорю о любви к свободе, причем о самой элементарной свободе, о свободе идти туда, куда глаза глядят и делать то, к чему лежит душа.