Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове

Виктор Конецкий

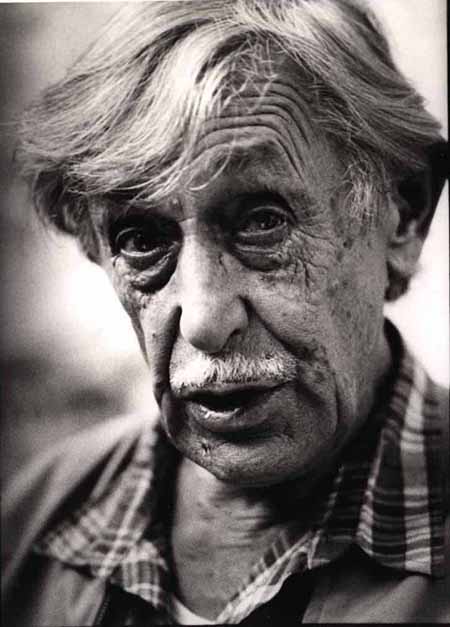

Конецкий Виктор Викторович (6 июня 1929, Ленинград — 30 марта 2002, Санкт-Петербург) — писатель, cценарист, художник, моряк.

Конецкий Виктор Викторович (6 июня 1929, Ленинград — 30 марта 2002, Санкт-Петербург) — писатель, cценарист, художник, моряк.

С мая 1964 года совмещал работу в морском флоте и литературную деятельность. Прошёл путь от четвёртого помощника капитана до капитана дальнего плавания.

Побывал в плаваниях в различных районах Мирового океана от Арктики до Антарктики, в портах разных стран мира, четырнадцать раз прошёл Северным морским путем.

Автор более пятидесяти литературных произведений

Последняя встреча

Предисловие В. Коротича

«Огонек», 1988, № 35. стр. 10—14; 28—31

Он должен был возвратиться из своих лабиринтов. Я всегда верил, что он однажды придет обратно: слишком многое соединяло Виктора Платоновича Некрасова с нами — людьми, страной, литературой. Человек, вступивший в партию во время великой битвы, награжденный за героизм в этой битве орденом Красного Знамени и написавший одну из лучших советских книг о войне — «В окопах Сталинграда», — должен был возвратиться.

Я поверил, когда в дождливый день его отъезда из Киева Некрасов сказал мне: «Отдышусь и возвращусь. Ты не думай — отдышусь и возвращусь». Я запомнил это «отдышусь», произнесенное надтреснутым курильщицким голосом, в киевском Пассаже, среди толпы, где большинство не имело понятия, что от нас уходит навсегда человек, которому и мы, и страна эта необходимы. И нам он был нужен. Но чувство взаимной необходимости было подавлено.

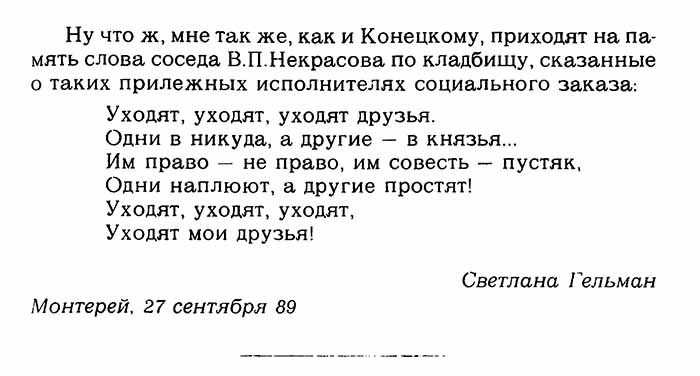

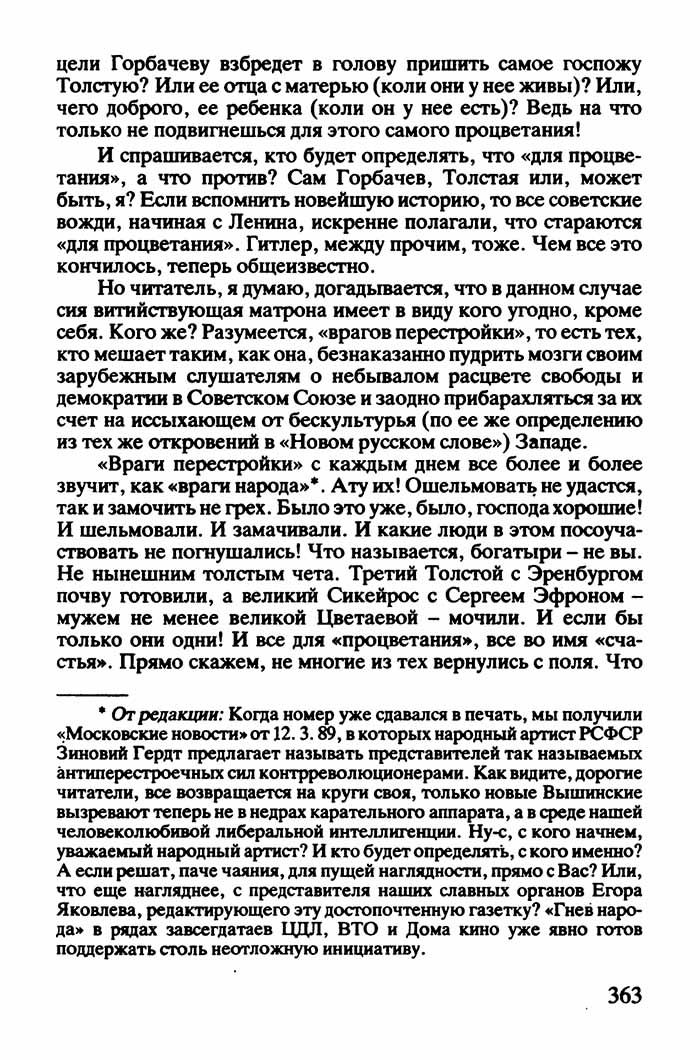

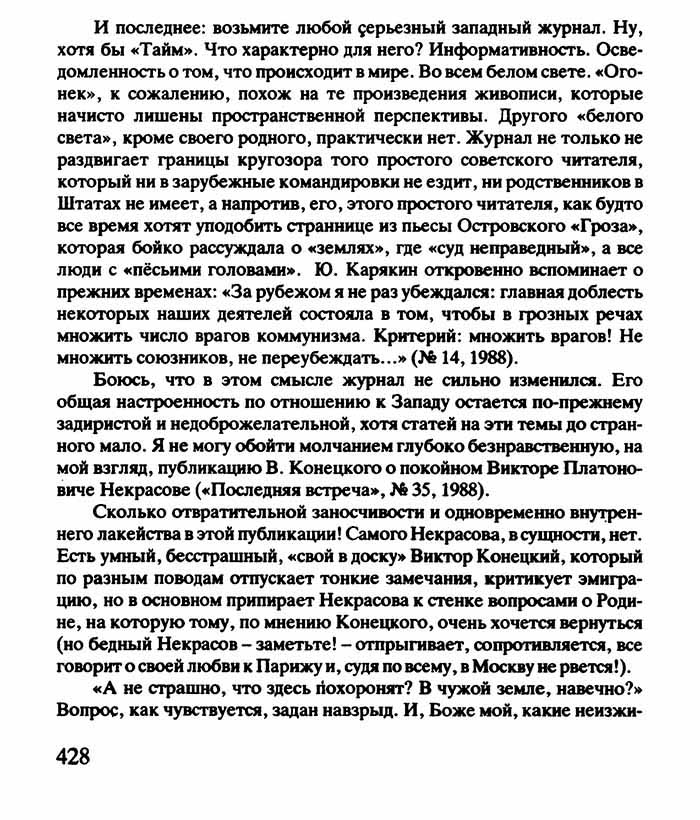

Виктор Некрасов, Сан-Франциско, США, июнь 1985.

Фотография Михаила Лемкина

Он умер не отдышавшись.

Когда я прочел рукопись Виктора Конецкого, ощущение трагизма значительно складывавшейся и обидно закончившейся жизни Виктора Некрасова лишь усилилось. Мне вспомнилось киевское одиночество Виктора Платоновича, в котором виноваты все мы; общались с ним, по плечу хлопали, а он оставался один, отринутый; незабываемо и то административное удовольствие, род садизма, которое испытывали тогдашние киевские начальники, ставя Некрасову в строку всякое лыко, особенно лыко пьяное. Ни в правдолюбстве, ни в пьянстве меры нет — он и там, и там бывал несдержан, порой с одиночества и тоски. Иногда заходил (мы жили поблизости), разговаривал обо всем на свете— энергично, быстро, а затем замолкал и молчал, покачиваясь на стуле, страдая осязаемо и горько, загоняемый, загнанный в угол. Нельзя доводить таких людей до такой боли. Никого до такой боли доводить нельзя.

Он, русский всем существом своим, очень любил Киев и Украину; но вокруг находились люди, охочие подчирикнуть любому начальству и ущерба патриотизму в этом не видевшие; Некрасову же не раз и не дважды доказывали, что он непатриотичен и чужд, радуясь его ответной несдержанности. Виктор Платонович и стрезва и спьяну мог грохнуть много нелицеприятного, и его немедля не обсуждали, а осуждали, прорабатывали, привлекали, сладострастно уличая. Умевшие грешить и каяться без ущерба для своих морали и репутации от Некрасова не ждали раскаяний, не таким он был человеком, но и не любили за это. За понятность и нераскаянность.

Помню, как однажды Николай Викторович Подгорный «повышали» голос на целую группу деятелей литературы и искусства — Некрасову доставалось больше всех, в чем его только не обвиняли — помнится, даже в импрессионизме. «Этого не бывает, — слушал я рядом— он еще всех подбадривал— шершавый некрасовский тенорок. — Начальство распаляет само себя. Аргументов нет. Спокойно. Спокойно...» И в очередной раз ему приходилось не столько кататься, сколько саночки возить.

Человек очень четких, во многом старомодно-офицерских, так сказать, представлений о долге и чести, он оказался в итоге жизни вдали от дома, был вынужден к общению с людьми не только своего уровня. Даже сам выбор был сужен. И в поисках заработка порой приходилось унижаться до страниц и микрофонов, к которым Некрасов в нормальной жизни не снизошел бы. Это жгло душу. И тем не менее он никогда не предавал тех, кто был с ним доверителен на родине, не пересказывал подробности жизни людей, не прятался за эти жизни, не торговал чужой откровенностью. В отличие от кой-кого из уехавших, поспешавших распродать все, что они знали — поподробнее да поинтимнее — про всех, с кем вчера еще общались на ушко дома, Некрасов был в принципах чести тверд. Помню, как лет десять назад мы выступали в Париже; была очень приличная компания, в том числе Симонов, Евтушенко, Р. Рождественский, Окуджава, Высоцкий. На всех вечерах Виктор Платонович сидел вблизи от сцены; я спросил у одного знакомого, почему Некрасов не подходит к нам поговорить. «Он очень переживает—до смерти хочет поговорить и боится, что может навредить тем, к кому подойдет в открытую...» При всей внешней контактности, общительности он был очень щепетилен в главном.

С каждым днем его отсутствия ни ему, думаю, ни тем, кто его помнил, от этой разъединенности лучше не становилось. Не верю, что ему легко жилось за границей. Долгое время сохраняя советское гражданство, Некрасов лишился его, не удержавшись от комментариев по поводу узаконенных на литературном Парнасе брежневских мемуаров.

Наверное, в основном сам он, Виктор Платонович Некрасов, выстроил себе такую судьбу; но не могу избавиться от ощущения, что горечь этой судьбы была еще и желанной приправой к чьим-то пирам, чьей-то реализованной тоской по «врагам унутренним и унешним». Чьей? Расскажем?

Помню, как Виктор Платонович показывал мне обмененный значок лауреата Сталинской премии; отныне он стал лауреатом Государственной и посему профиль бывшего вождя с премиальной медали исчез. «Может быть, когда и надену!» — засмеялся он. Что-то не припомню Некрасова в галстуке или с лауреатским значком: он, впрочем, умел бывать торжествен без всего этого. Слишком уж мало праздников жизнь дарила ему.

Этот человек до последнего вздоха был связан с Родиной — судьбой, творчеством, болью. Я верю, что он хотел, дабы нам было лучше; горький, неуживчивый, ломаный, немилосердный к себе и другим. Пришлось ему хуже многих; стране не повредил, а себе — очень. Сейчас, когда он умер, хоть сейчас пусть он возвращается: переизданиями, судьбой, письмами, которые он слал в страну до последнего дня, будто натягивал нить, по которой удастся выйти из лабиринта.

Виталий КОРОТИЧ

I

ПАРИЖ БЕЗ ПРАЗДНИКА

В телефонном справочнике — три тома петитом на папиросной бумаге, на тумбочке у изголовья, без микроскопа не прочитаешь — Некрасова не оказалось. В левацких писательских организациях и заведениях его телефон мне. как старому коммунисту, не говорили. Возможно, опасались быть уличенными в связи с диссидентом. В правых заведениях тоже хранили телефонную тайну, вероятно, опасаясь моего в адрес Некрасова террористического акта. Тем более террор во Франции бушевал на двенадцать баллов.

Нашел я Виктора Платоновича только на третий день через своего переводчика мсье Катала, который, как мне чудится, занимает сложную позицию между несколькими стульями: когда-то товариществовал с Морисом Торезом и был корреспондентом прокоммунистических газет в Москве, а потом неосторожно женился на московской дамочке и. вернувшись вместе с ней — уже Люси — в Париж, обрушился на наш культ и последующие культики, сдвинувшись таким образом в лагерь империализма и угодив в лютые враги нашей «Литературки». Позвонил к Некрасовым около полудня. Ответил женский голос по-русски. Я назвал себя и добавил, что прилетел из Союза, из Ленинграда. Раздалось:

— О! Виктор Платонович сейчас в ванной под душем, не могли бы вы позвонить минут через десять?

— Нет! — сказал я. — Я еще ни разу не разговаривал по телефону с голым и мокрым эмигрантом. Зовите, мне не терпится.

В трубке было слышно, как женский голос прокричал: «Вика! Тебя какой-то советский писатель! Ленинградский! Виктор!» Затем раздался, вернее, донесся мужской рык: «Что? Черт! Конецкий? Скажи, что я иду!» Мужской рык был с неповторимым одесско-киевско-шпановским акцентом, то есть принадлежать он мог только Виктору Платоновичу Некрасову.

— Алло! Он уже бежит! — доложил женский голос.

— Алло! Это действительно ты? — спросил Некрасов.

— Привет, — сказал я. — Первый раз говорю с мокрым и голым эмигрантом! Просто потрясающе! С тебя капает на кленовый паркет или на персидский ковер?

— Да, ядрить твою мать! Даже на хрустальную люстру капает! Слушай, мне надо вытереться!

— Тогда запиши телефон, буду ждать. — сказал я, ибо звонил из номера отеля и всеми советскими фибрами ощущал, как электронный счетчик отсчитывал франки: во Франции звонить из гостиницы можно только за деньги. А французское МИД, по приглашению которого я находился в отеле «Аэробика», то есть «Авиатик». выдало на все про все 1200 франков — один ужин в приличном ресторане. Ну, а хлебосольная Москва выдала 300 франков — несколько бутербродов с ветчиной и кружек пива. Цены на выпивку и закусь во Франции не идут ни в какое сравнение со стоимостью уцененных пуловеров и тем более колготок — черные, с кружевным развратным рисунком колготки всего-то 20—30 франков. Вот и занимайся арифметикой на старости лет.

Виктор Платонович позвонил через пять минут и назначил свидание на бульваре Монпарнас, дом 59 — кафе «Монпарнас», на 14 часов.

— Найдешь?

— Да. Это два квартала от моего отеля. Знаешь «Авиатик»?

— Нет.

— Улица Вужирард, сто пять.

— Вожирард.

— Ладно, не будем мелочны. До встречи! Да, а в кафе раздеваться надо внизу? Гардероб там или что?

— Нет, эти лягушатники не раздеваются даже в опере. Поднимайся по лестнице на второй этаж и садись к окну, если придешь раньше меня.

— О'кей!

За широким и высоким окном номера густо и монотонно падал парижский снег. 16 января. За бортом минус десять. Национальное бедствие для лягушатников. Снег безжалостно заносил корявые миниатюрные деревца на балкончике дома напротив. Очень симпатично, когда на карнизах, выступах, нишах домовых фронтонов растут зеленые создания.

В Ленинграде остался один-единственный плющ — он оплетает стену Института культуры имени Крупской, выходящую на Марсово поле. — самый живой дом в городе. Сейчас там ремонт, и я боюсь, что последнему плющу, или хмелю, или дикому винограду придет конец, хотя его корни прикрыли дырявым железным раструбом. Сколько раз скользила мысль: если есть один морозоустойчивый плющ, то можно развести их и тысячу, и тянуло тайком отломить веточку, попробовать вырастить у себя на балконе...

В номере было жарко и душно. Краник на отопительной батарее не работал, а если откроешь окно, снег и холод моментально заполняют номер, и ветер задирает шелковое покрывало на широченной двуспальной кровати.

Русского чтива не было. Только три толстенных телефонных молитвенника на тумбочке у изголовья.

Своих подчиненных-спутников я отпустил на все четыре империалистические стороны света.

В отеле было тихо— как на подлодке, которая легла на грунт и заглушила двигатели. Или как утром в городе после ночной бомбежки.

Сквозь занавеску еще минут двадцать мерцал телевизор — как раз столько, чтобы подействовал нембутал, то есть помог мне преодолеть зыбкую мягкость роскошной постели и зыбкую сумятицу мыслей и чувствований. Мне этот (второй раз в жизни) Париж не дарил ни секунды радости. Быть может, из-за снега, и морозца, и плывущих по Сене льдин, застывших автомобилей, на которых побаивались ездить даже таксеры, и мы не вылезали из метро, четверть станций которого была закрыта — забастовка железнодорожников перекинулась и черт теперь знает, на кого еще, под землю...

...Хорошенькие сравнения я нашел, чтобы описать полдневную тишину парижского отеля в январе одна тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года!

На втором этаже кафе «Монпарнас» было полупустынно. Я сел к столику у окна, снял дубленку, расположился с удобствами: ждать надо было еще минут пятнадцать.

Через площадь был виден огромный небоскреб, вполне нелепый. — Монпарнасская башня, на пятьдесят втором этаже которой прошлым вечером французская полиция провела эффектную операцию по борьбе с террористической экстремистской группировкой «Аксьон директ». У террористов нашли одиннадцать килограммов взрывчатки — вполне достаточно, чтобы крыша этого нелепого небоскреба взлетела намного выше Эйфелевой башни.

Об этом я раздумывал, когда подошел официант и пересадил меня от приоконного столика в глубину зала. Из иностранного бормотания гарсона я уяснил, что возле окна имеют право располагаться только компании, а не одиночки. Господи, на Родине официанты вечно гоняют от столика к столику, и здесь тоже... Ну вот, домашняя тренировка и пригодилась: я не взорвался, не полез в бутылку, пересел послушно и стал формулировать первую фразу, достойную нашей встречи.

Если Виктор Платонович опоздает, то я скажу: «И это офицер-сапер?!» Если придет вовремя: «Точность — вежливость королей!» Боже, какая пошлятина лезет в голову... Но уж от некоторых тривиальностей я уклоняться не буду и «умом Россию не понять» брякну обязательно.

И брякнул.

Но сперва пятнадцать минут записывал кое-что из впечатлений прошедшего утра, а потом над полом в центре зальца из лестничного люка появилась не покрытая никакими шапокляками знакомая голова, со знакомым волнистым чубчиком и знакомыми усиками. Я опознал его мгновенно. И он тоже мгновенно засек меня.

Ну, обнялись.

Ну, прослезились.

— Зачем ты заказал эту дрянь? — спросил он, брезгливо отодвигая в сторону мой кофе. — Пить будем пиво. И только пиво. Плачу я. Не спорь. Ты у меня в гостях.

Он снял пальто. Из кармана пиджака торчала вязаная шапочка. Шарфа не было. Голая жилистая шея и голая грудь в вырезе до второй пуговицы рубашки.

Французский заказ гарсону пива он пересыпал таким хрипловатым саперским матом, что я несколько раз (невольно) дергал лауреата Сталинской премии за рукав и молитвенно просил сбавить обороты: «Вика, тут же могут быть русские!» Он отмахивался: «Пускай родной речи радуются!»

— Слушай, — спросил я. — У нас говорят, что ты здесь получаешь пенсию как ветеран Отечественной войны в советских инвалютных рублях.

— Чушь. Какая пенсия? Скажи, что там у вас творится с водкой? Вовсе купить нельзя? И это правда, что она подорожала в два раза?

— Ну, тут надо целую лекцию читать, — сказал я. — Особенно если будем пить одно пиво.

— Другого не могу. Возраст.

— Это правда, что последней каплей, которая переполнила твою чашу, был кумачовый плакат над Крещатиком: «Выше роль женщины в сельском хозяйстве республики!»? Говорят, ты увидел этот плакат и заявил, что лучше помереть от тоски по Родине, нежели от злобы на родных просторах?

— Вот только теперь я тебя окончательно идентифицировал. Когда наслышался твоей картавости.

— Не картавость, а мягкое «эль». — сказал я. — Помнишь, как в Ленинграде, в ресторане «Восточный», теперь отчего-то в «Садко» переименовали, заставлял меня произнести «отоларинголог»?

— Я тогда «Киру Георгиевну» писал. Тому двадцать семь лет прошло. Кира Георгиевна в детстве «эр» не произносила и от «отоларинголога» впадала в транс.

— Я и сегодня эту абракадабру произнести не могу, — сказал я.

Мы шарахнули по первой кружке французского — без всякой водяной примеси— пива; закурили: я — «Космос», Виктор Платонович — свой неизменный «Голуаз», самые крепкие и дешевые французские сигареты, с этаким черным табаком.

— Расскажи-ка про «Новороссийск». — попросил Некрасов. — Как он потонул? По пьянке, конечно, они столкнулись?

— Какой «Новороссийск»?— не понял я. — Какая пьянка?

— Прости, я спутал. «Нахимов». Здесь писали, что на обоих судах все были пьяные. Они столкнулись на подходе к Новороссийску.

— Ты с ума спятил! На мостике пьяных не бывает, а уж на выходе и подходе к порту...

— Ты сам моряк — вот и защищаешь своих.

— Не неси чушь. К новороссийской беде водка никакого отношения не имеет.

— Слушай, мы же договорились говорить правду. Объясни тогда, как они на ровном месте... Это же такое горе!

— Слушай, мне надо часа два, чтобы тебе что-то объяснить. Да и судебного разбирательства еще не было, я сам толком ничего не понимаю. Я был в рейсе, когда все это случилось. А когда в рейсе получаешь известие о катастрофе, то переживаешь особенно сильно. Точно могу тебе одно сказать: никогда мы не получали таких архидурацких радиограмм, как тогда. Вот это действительно факт, а не реклама.

— Ты все еще плаваешь?

— Эту навигацию отплавал опять в Арктике: Мурманск — Диксон — Тикси — Колыма — Певек — Колыма— Игарка. Два месяца как вернулся.

— Господи, как я тебе завидую! — вырвалось у него. — Два месяца назад был на Колыме?!

Он не только завидовал, он ко мне «проникся». Спросил, конечно, о причине моего появления в Париже. Я объяснил, что обследую разных жен Пикассо.

— Кажись, они не отличались выдающимися умственными достоинствами, — заметил Некрасов. — А ежели грубее, Толстого перефразирую: «Господа, как я понял, все жены Пикассо были достаточно глупы для того, чтобы их любил гений». Хотя каждая соответствует его «периоду», а это не фунт изюма... Ладно, слушай, а как там со жратвой?

— Ужасно. Сухое молоко выдают детям по специальным спискам. Сменим-ка пластинку. Ты же не из тех, кто сует пальцы в рану? Или уже из них?

— Нет, не из них. Но что будет дальше?.. Нет, не спрашиваю. Вряд ли что-либо радостное. А плохое всегда успеваешь узнать.

— Правильно. Тыкать пальцами в раны имеют право только те, кому эти раны принадлежат.

— Это правда, что по телевидению показывали моих «Солдат»?

— Слухи были, но точно я не знаю, ибо сам не видел. А покажут обязательно. И «Окопы» переиздадут— как пить дать. И скоро. Все мы из твоих окопов вылезли, как классические предки из шинели.

Он заплакал и не стал скрывать слезу. Чужие слезы действуют сильнее собственных. Был нужен перерывчик.

— Мне нравится твоя фасон дэ парле, — сказал Некрасов.

— Что это значит?

— Манера выражаться. Наяривай, наяривай, так тебя и так! А к пиву у меня отношение святое. Оно, может быть, мне жизнь спасло и точку в боевой биографии поставило.

Война!

Снаряды, бомбы, тупица начальник, нерадивые подчиненные, вор старшина. Да и ты сам. Выпей я, например, больше или меньше после того, как попался на глаза пьяному начальнику штаба.

— Э-э, инженер! Давай-ка сюда! Голую Долину надо кровь из носу взять, ясно? Собирай мальчиков, по кустам расползлись, — и вперед, за Родину, за Сталина! Возьмешь— Красное Знамя, не возьмешь— сдавай партбилет, ясно? Выполняй! Тут-то я заскочил к Ваньке Фищенко, разведчику, ахнул спирта, стало веселее. Мальчиков собрал человек пятнадцать, пистолет в руку и— «За мной!». Кончилось все в медсанбате. А возьми я эту чертову Долину?

Вариантов не счесть. В первый же день, как столкнулся с немцами, — май сорок второго, тимошенковское наступление под Харьковом. Десяток сопливых саперов с трехлинейками образца 1891/30 года против четырех танков с черными крестами. «Справа по одному к роще «Огурец»!» И побежали. Каким дьяволом не подавили нас гусеницами... Или «Хенде хох!»— лагерь, потом другой, свой...

Дороги его судьбы.

Фото Дм. Бальтерманца

Одно знаю: ни Александром Матросовым, ни Гастелло не был бы, окажись я даже летчиком. Все было куда банальнее. Начал младшим лейтенантом, кончил капитаном. В Люблине. И тоже не слишком героически.

На этот раз было пиво. В подвальчике бойцы расстреляли бочки и пиво выносили ведрами. Мы с начфином присоединились. «Эй, танкисты, холодненького!» В Люблин въехал на броне «тридцатьчетверки». Не дойдя до центра, стала. Чего, спрашивается? Фрицев испугались? Железные, а я из мяса, за мной! И с пистолетом в руке покатился по мостовой. Снайпер! А окажись он попроворнее, и лежать бы мне в Люблине на кладбище воинов-освободителей...

Этим лихим эпизодом и закончилась военная карьера замкомбата 88-го Гвардейского саперного батальона.

Госпиталь. Демобилизация. Инвалид II группы. Карточки, распределители, отоваривания, семья...

...Подведу итоги не сейчас, под женевской сосенкой, а потом, в райских кущах — надо же чем-то там заниматься, а то сдохнешь от скуки».

Один читатель (из глухоманной глубинки) в письме ко мне о Некрасове: «Внешне лохматый, неряшливый, безалаберный, хулиганистый стиль, но правдивость его, незализанность, жизненность запоминаются, даже замечательно запоминаются. В общем-то средняя человеческая жизнь достаточно монотонна, усреднена, в ней не так много звездных мгновений. Но она, жизнь, такая, какая есть в его книгах, которые вышли и после «Окопов». Мусор какой-то, пепельница, окурки, мерзость погоды — именно та человеческая неуютность и цапает за живое, дух упрямства, неустроенности, отсутствие железобетонной сытости (в назидание труженикам)...»

Я бы определил Некрасова словами «изящный хулиган».

...Когда вернулся за столик, он, нацепив очки вроде как в металлической оправе, читал газету «Новое Русское Cлово» за пятницу 26 декабря 1986 года (выходит с 1910 года, цена 40 франков).

Эту газетку Некрасов мне презентовал.

Ясновидящая Ольга. Отведет несчастье и дурной глаз от вас и вашей семьи. Предсказание. Гадания по ладони, на картах и по чайным листам. Помощь в любви, семейных делах и вопросах здоровья. Не надо переживать, Ольга поможет вам советом незамедлительно. Гарантирован успех. Принимает у себя дома или у вас на дому. Ежедневно. С 8 утра до 10 вечера».

«ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ТРАДИЦИОННЫЕ ЕВРЕЙСКИЕ ПОХОРОНЫ? В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА НА ПОХОРОНЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО? На эти и все остальные вопросы, связанные с похоронами, можно получить информацию на русском языке, позвонив по телефону Ман-хэттен, Бронкс, 406—3311. Старейшее еврейское похоронное бюро. 1895 год, Бруклин, Нью-Йорк».

«Московские коллеги тепло приветствуют Сахарова. Через несколько часов после встречи Сахарова на Ярославском вокзале в МИД СССР состоялась пресс-конференция, на которой западные журналисты спросили заведующего отделом прав человека МИД Юрия Кашлева, что он думает по поводу замечания Сахарова об Афганистане. «Я не вижу в его замечаниях ничего дурного, — ответил Кашлев. — Наше руководство неоднократно заявляло, что мы стремимся как можно скорее разрешить проблему Афганистана. Если он будет честно высказываться по международным проблемам, его никто наказывать не будет».

Из раздела «Юмор»: «У нашего Ханса большая неприятность на военной службе, и все из-за его чрезмерной старательности.

— А что случилось?

— Когда ему приказали вырыть стрелковый окоп, он зарылся так глубоко, что его обвинили в дезертирстве!»

— Беззаботные люди живут здесь и читают эту газетку. Завидую. — сказал я, просмотрев заголовки.

— Да-а-а... а вечером все они серые. Ну, не все, конечно, а те. кто работает и служит.

— В каком смысле серые?

— В прямом. После конца рабочего дня. В метро. Серенькие они, да-а-а... И французики, и наши, так их, так и этак...

— Город зажигает огни, — вымолвил я совершенно случайно, ибо начисто забыл, что под таким названием Венгеров снял фильм по книге Некрасова «В родном городе».

— Дрянной фильм. Олег Борисов только хорош. И Леночка Добронравова красоточкой была.

— А на французском ты писать не пробовал?

— Нет.

— Ты же его отлично знаешь. Почему не попробовать?

— Потому что я русский.

— Тургенев тоже был русский.

— Увы, я не Тургенев.

— Но вот, говорят, Васька Аксенов уже на американском пишет и как кот в вашингтонском масле.

— А я не Аксенов, я Некрасов. И вообще французы говорят: «Сравнение — не доказательство». Уговорились правду? Тогда запомни, что американцы мне нравятся, — с некоторым вызовом сказал Некрасов. — Эта нация родила Тома Сойера и Хемингуэя. Читал моё «Посвящается Хемингуэю»?

— Так я же специально готовился к встрече с тобой. И перечитал все. что сохранилось дома. И помню, как ты сидел в бетонной трубе у подножия Малахова кургана. И было у тебя четыре книги.

— «Фортификация» Ушакова, «Укрепление местности» Гербановского. «Медный всадник» с иллюстрациями Бенуа, «Пятая колонна и первые тридцать восемь рассказов» Хема.

Дороги его судьбы.

Фото Дм. Бальтерманца

Герой «Посвящается Хемингуэю» — восемнадцатилетний солдатик-связист Лешка, фамилии Некрасов не запомнил; запомнил, что пацан из какой-то деревеньки под Саратовом...

— Если дам тебе задание, — сказал я, — пять страниц прозы. Война. Сталинград. Любой воспоминательный эпизод. Но записать прозой. Любая выдумка тоже годится, но— проза! Сможешь?

Он отвернулся и погладил свои тусклые, но все еще волнистые волосы, задумался, отключился. Нефтебаки вспомнились? Валега? Фарбер? Смертное братство? Все, конечно, в такие миги вспоминается.

Я боялся, он обозлится на непрошеный тест. Нет, не обозлился. Глотнул пива, закурил, сказал:

— Нет, не смогу. И пробовать не буду. У меня к тебе просьба. Вернешься — положи букетик цветов к памятнику «Стерегущему». На Кировском. Я понимаю, сейчас зима. Вот пусть люди идут, на цветки смотрят и удивляются.

Памятник миноносцу «Стерегущий».

Современный вид

О том, какие цепочки воспоминаний и ассоциаций привели его к «Стерегущему», к далекой японской войне, спрашивать не стал.

— Есть, комбат, сделаю, — сказал только.

Юноша напротив заказал еще кофе и зажал в зубах чек, а девушка стала обрывать у его губ прямоугольную бумажку, как билет в автомате парижского метрополитена.

«Когда я нес Лешке книгу Хемингуэя, я невольно спрашивал себя, а поймет ли он этого писателя? Хемингуэй нелегок, не для всех, к тому же, когда я вручал книгу Лешке, выяснилось, что он не имеет ни малейшего представления о бое быков, без чего чтение доброй половины вещей Хемингуэя просто бессмысленно.

Очевидно, это была очень забавная сцена: сидяп двое в крохотной землянке батальонного НП, в двух шагах от немцев (в эту ночь Лешка дежурил не на командном, как обычно, а на наблюдательном пункте), курят махорку и разговаривают о матадорах бандерильеро, верониках и реболерах, о которых один ничего не знал, а другой хотя тоже немногим больше знал, но кое-что читал и видал в детстве картину «Кровь и песок» с участием Рудольфа Валентино.

Часа в два ночи я ушел. Была на редкость тихая морозная, очень звездная ночь. Немец почти не стрелял, освещал только передний край ракетами, и домой, на берег, я возвращался спокойным шагом, ни разу не присев. И, шагая по истерзанной снарядами и бомбами сталинградской земле, прислушиваясь к монотонному гулу ночных бомбардировщиков — наш или не наш? — и потом, засыпая в своей жарко натопленной землянке, я думал о том, что завтра к семи ноль-ноль, нужно сдать схему инженерных сооружений, которую, заболтавшись, не успел закончить, о том, как тесно на войне переплелось страшное и забавное, веселое и трагичное, думал о Лешке возможно, как раз в эту минуту читающем про мадридского шофера Ипполито, не проснувшегося даже тогда, когда рядом с ним разорвался снаряд, о том что, не будь Лешки, этот хемингуэевский очерк остался бы для меня только прекрасно написанным очерком, а сейчас стал чем-то значительно больше и нужным.

В шесть часов меня разбудил Титков, мой связной, — надо было заканчивать схему.

— А парнишку-то вашего ранило. — подавая мне котелок с кашей, сказал он с тем обычным спокойствием, с каким говорил о смерти ближнего и о полученных на складе двух плитках шоколада...

Лешка лежал на земле, на подстеленной плащ палатке, очень бледный, потерявший свой девичий румянец, но с обычным для него живым блескои в глазах.

— Где же тебя кокнуло? — спросил я.

— Да там, около насыпи, где мостик, знаете? Ерунда, — он с натугой улыбнулся, — скоро вернусь А книжка ваша... — Он скосил глаза, показывая, что она у него под головой. — Испортил немного, не сердитесь.

Оказалось, что она слегка испачкана кровью, десятка три страниц, по самому краешку.

— Ничего, это ее только украсит, — сказал я, — А прочесть успел что-нибудь?

— ...Три штуки только успел. Про шоферов мадридских, про старика, у которого два козла и кошка остались, и третий — про Пако, помните, как два парнишки в бой быков стали играть и Пако напоролся на нож?

— «Рог быка»?

— Ага, «Рог быка»... — Он мучительно наморщил брови. — Вот глупо получилось, а? Просто ужас... На два дюйма только... Сколько это — дюйм?

— Два с половиной сантиметра.

— Значит, на пять сантиметров в сторону, и не попал бы ему в живот... Бывает же такое... — И, помолчав, добавил, глядя куда-то в сторону: — Жаль Пако, хороший парень был.

Больше нам не дали говорить...

Жив ли Лешка? Хочется верить, что да. И что по-прежнему много читает. И тот томик прочел — тогда, в госпитале, или позже, после войны. Не думаю, чтобы Хемингуэй стал его любимым писателем, слишком у того много недоговоренного, а Лешка любил ясность. Но, как это ни странно, в этих двух, столь несхожих людях, в старом прославленном писателе совсем из другого мира и мальчишке-солдате из-под Саратова, мне видится что-то общее. В Лешкином «жаль Пако. хороший парень был», в этой фразе, сказанной через полчаса после того, как немецкий осколок, не отклонившись ни на дюйм, влип ему в руку, для меня звучит что-то по-настоящему мужественное, то самое, что заставило Хемингуэя полюбить своего мадридского шофера Ипполито. Он сказал о нем: «Пусть кто хочет ставит на Франко, или Муссолини, или Гитлера. Я ставлю на Ипполито».

И на Лешку, хочется добавить мне.

Я ставлю на Некрасова.

Я не знаю, насколько он замазан. Это знает КГБ. Но я знаю, что всю жизнь и до самого конца он ставил на Лешку. И этого мне достаточно.

— А не страшно, что здесь похоронят? В чужой земле, навечно?

— Нет. Я, Витя, безбожник. Один черт, где гнить. Я и полюбил этот глупый Париж. Терпеть не могу Шираков, ле пенов с его фашистскими миллионами, забастовщиков и вот всех этих, — он круговым макаром мотнул головой. — Все они засранцы, б..., скупердяи, буржуазная сволочь, все с жиру бесятся, но Париж я люблю.

В моей башке кругообразно завертелось: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись; горе тому, кто это думает, двойное тому, кто действительно без нее обходится». Однако, может, Некрасов уже начитался здесь Набокова, который Тургенева в грош не ставил и ужасался тем литераторам, которые признают Тургенева писателем. Тогда и эти слова упадут в пустоту. Да и вообще цитаты в таком разговоре не аргумент...

На этом корабле есть для меня каюта

И ветер в парусах — и страшная минута

Прощания с моей родной страной...

— Анна Ахматова. «Смерть»? Да? -Да.

— «Ахматовской звать не будут ни улицу, ни строфу...»

— Насчет улиц не знаю. А новый здоровенный сухогруз уже назвали. Плавает Анна Андреевна по океанам. Порт приписки, кажется, Николаев. Скоро где-нибудь в Сингапуре борт к борту встанем.

— Правда?

— Правда, ибо сам видел в «Известиях» фотографию судна. Подпись, конечно, соответствующая, нечто вроде: «Экипаж теплохода, взяв повышенные... используя скрытые резервы соцсоревнования...»

— Значит, Ахматова все-таки использует скрытые резервы социалистического соревнования? В ее характере. Небось еще один «Реквием» напишет... А знаешь, о чем я сейчас думаю? Как Анна Андреевна, встретившись с Солженицыным, а он ей очень нравился, сказала: «Одно у вас осталось испытание. Испытание славой». Или что-то в этом роде...

— А как ты к нему? И что он делает?

— Впал в политическое детство и в результате выпал как из литературы, так и из политики... А может— обыкновенная старость. Ты Анну Андреевну знал лично?

— Жили несколько раз одновременно в домах творчества, но я робел. Вечно она была окружена интеллигентненькими мальчиками, подававшими гениальные поэтические надежды. Один раз перемолвились. В Комарово. В старом еще, тогда столовка в этаком деревянном бараке была. А в предбаннике пальто вешали. Мороз был жуткий. Висел там ее лапсердак — вытертое нечто, линялое, в проплешинах, этакий енот, который лает у ворот. И выплывает из столового помещения Ахматова с приживалкой. Царственным жестом указывает сперва на меня, потом на лапсердак и говорит державно и капризно: «Конецкий! Подайте мне мои соболя!» Ну, я трясущимися руками подал. И все. Легенький лапсердак был — как наволочка с диванной подушки. С кем из здешних писателей ты общаешься?

— Нет тут никаких писателей — все засранцы.

И все передрались. Только к Наталье Ильиничне Саррот иногда тянет. Ты ее знаешь?

— Да. Вчера угощала виски. Она добрая. Сказала, что ты давно не был и что любит тебя... А пишешь где?

— Недельки две в году пишу. Недалеко от Барселоны. На самой границе с Испанией дачное такое местечко. Вот книжку тебе принес. Не побоишься везти к нам?

— Нет, нам велят учиться демократии.

Если я чего боялся, так это того, что книжка окажется плохой. Поинтересовался, как к нему относятся французские власти.

— А никак не относятся. Нужен я им... Хотя орденом каким-то наградили — за прилежание в литературе или искусстве или еще черт знает за что. Ну, получил бумагу, поздравления официальные, сижу и жду, когда Калинин вызовет в Елисейский дворец соплю вручать, изучаю наградную грамоту. Неделю сижу, месяц сижу, второй сижу. Не вызывает Михаил Иванович. Наконец — здрасте вам: орден надо в магазине покупать, за свои кровные. Шестьсот франков! Ну, сам понимаешь: чтобы я галантерейным лавочникам шестьсот франков?! Хрен им в глотку. Потом дружки скинулись и повезли в универмаг. Там тебе пожалуйста: и крест эсэсовский, и новозеландскую луну можешь приобрести по наличному расчету. — Твой-то красивый?

— Красивый, зелененький такой, веселенький. В Сталинграде мне «За отвагу» вручили прямо в блиндаже.

— А как Сталинскую вручали?

— А ты мою «Маленькую печальную повесть» не читал? Нет, конечно. Хотя при чем тут «Маленькая печальная», это в «Саперлипопете». Книжка у меня такая. Ее тебе и принес. Сейчас вспомню, как в сорок седьмом вручали нам премии. Увы, и не торжественно, и не в Кремле, а через окошко мхатовского администратора тов. Михальского. Он по совместительству был секретарем Комитета по Сталинским премиям. Я постучал в это самое окошко, к которому с трепетом подходил в студийные еще годы в надежде попасть на «Турбиных»... Кстати, это правда, что у вас поставили «Турбиных» на телевидении?

— Увы, да. Булгаков волчком в могиле вертится с тех пор.

— Следовало ожидать, — заметил Некрасов. — Я расписался и взял свои коробки. В большой был диплом. В маленькой золотая (так говорили) медалька с профилем вождя. С этого момента, точнее — дня (шестого июня сорок седьмого года), все издательства Союза, вплоть до областных и национальных, стали включать книгу в планы.

— Знаю я этот автомат. Он и сегодня работает.

— Зато следствий не знаешь. Когда я сюда добрался, парижское «Фигаро» сообщило, что прибыл личный друг Сталина, член ЦК и миллионер в советских рублях. Миллионером не стал.

— Ну а на что живешь?

— Ну не на книжки же свои, кому они здесь нужны, — ответил Некрасов.

«Он привык и к тому, что не принято в этой стране стрелять друг у друга трешку. Исключено. Начисто. Это и удивляло, и раздражало. Не принято забегать на огонек, о встречах условливаются за месяц, водки не пьют, пол-литра на троих для них смертельная доза, в метро место даме не уступают, и это галантные французы, где ж д'Артаньяны? Обнаружил только одного, бронзового, на памятнике Дюма-отцу. И вообще французы оказались куда замкнутее, куда прижимистее, чем он ожидал. И бесцеремоннее в то же время. Долго не мог привыкнуть к поцелуям на каждом шагу — в метро, в магазине, на улице остановятся, обнимутся ни с того, ни с сего — и взасос...»

Господи! — подумалось мне на этом месте, — может быть, и наш Леонид Ильич Брежнев — француз?

Ты вообще умел жить? Ну раньше, дома, в самые удачливые моменты?

— Здесь говорят «савуар вивр». Нет, не умел.

— Что читаешь?

— «Комсомолку» и Дюма.

— А из наших прозаиков?

— Один другого лучше! Воробьев, Кондратьев, Быков, Астафьев, Распутин. Распутину, как прочитал «Уроки французского», в Женеве это было, сразу ему посылку послал, анонимно. Альбом с живописью и кое-что вкусненькое: макароны и искусственные яблоки, очень косой был — вот искусственные и послал. Увидишь— скажи, что от меня. Теперь, верно, это уже ему не опасно будет. А что там у Астафьева с Эйдельманом?

— Оба — и Эйдельман, и Астафьев — с жиру бесятся, как твои французы здесь. Ну, а кто из отщепенцев вернётся, если позволят?

— Никто. Разве только Любимов... Ты хоронил Гаарилыча?

— А кто это?

— Иванов, «Солдат» ставил.

— Нет, не хоронил. Не было меня в Ленинграде. Да мы с ним и несколько разладились: очень уж дрянной фильм по моему рассказу поставил. Старость.

— Сколько сейчас Астафьеву?

— Шестьдесят три.

— Мальчишка. Его «Печальный детектив» я под подушку засунул, когда читать кончил. Еще совпадение у нас с ним роковое. Мой последний опус тоже печальный. Так и называется «Маленькая печальная повесть».

— Подаришь?

— Нет, я же тебе другую книженцию приготовил. А с Астафьевым ты лично знаком?

— Да. Всего два месяца назад был у него в Овсянке под Красноярском. Пролетом из Игарки. А кто у вас здесь самый талантливый?

— Талантливых, может быть, и много, а книг хороших нет. Одну назову — роман Сергея Довлатова.

— Что Аксенов?

— А ну их всех в...

— А твой шеф Максимов?

— Максимов? Я с ним в разрыве. Но прохиндей он идейный, и плохого, на радость тебе, о нем говорить не буду, хотя ни одного французского слова так и не впитал в свою башку. А «Континент» закатывается. Да и Владимов подсидел — хороший журнал в ФРГ делал. Хочешь, дам его телефон во Франкфурте? Позвони. Жоре сейчас плохо, боссы из НТС ему под дых дали— в дерьме на тротуаре кукует.

— Ну, давай, — сказал я, хотя знал, что звонить не буду.

Он продиктовал.

— У тебя отличная память.

— Дерьмо, а не память. Просто утром звонил ему.

— Скажи мне, кого там в Ленинграде надо подтолкнуть, — сказал я.

— Замнем для ясности, — сказал Некрасов. — А как твои издательские дела?

Я похвастался, что с будущего года должен выходить четырехтомник.

— Ну, до полного собрания вряд ли доживу, — сказал Некрасов. — А внуку через месяц двадцать. Звать — Вадик. Он в армии, но не сапер, и порядки здесь такие, что каждый уик-энд приезжает домой. Вид сытый и довольный.

— Кто папа?

— Инженер-шахтостроитель, но работает сейчас в основном по линии переводов. Мама преподает русский в лицее. А вот что будет делать этот чертов Вадик после армии — не совсем понятно, так его в этак и переэтак. Ни в отца, ни в деда не пошел — без книг свободно обходится. Но руки умелые. И вообще парень симпатичный. Есть девушка — француженка. К брачным узам только, подлец такой, что-то не очень стремится. Я, правда, тоже не стремился.

— На Новый год соленые грибы были у тебя?

— Постарайся понять, я не офранцузился, но парижанином стал... Седею что-то быстро. И болею. То что-то, то, как видишь, кашель, то еще какая-нибудь хреновина. Но, видишь, живу и даже пишу. Пишу не длинно, не утомительно — это главный грех всех нынешних писателей. Хвастаться нечем, но и жаловаться не буду. Про березки спрашивать будешь? Про мою тоску о них? — Буду.

— Их тут полно. «Було» называются. А вот как плакучая или кудрявая, не знаю. Может, ее-то и нет. Ну и хрен с ней, зато... Что зато? Вика, дорогой мой Викуля, поверь мне, не мучает меня совесть. Ну вот нисколечко. Прозрачна и чиста, как слеза младенца.

«И все же — это уже наедине — он иногда спрашивал себя: стоило или не стоило? Нет, что стоило — это ясно, но насколько оправдались или не оправдались ожидания, как прошел процесс переселения из одной галактики в другую, одним словом, что такое эмиграция, понятие, которое всю жизнь пугало и казалось для нормального человека противоестественным? Шаляпин, Рахманинов, Бунин, Бенуа, Куприн, Михаил Чехов, всех и не перечислишь, — все они, каждый по-своему, тосковали по дому, по прошлому. Правда, в основном по тому, что было «сметено могучим ураганом», даже по осуждаемому всеми приличными людьми самодержавию. Нынешние эмигранты в несколько другом положении».

— Ну, а если бы тебе предложили, вернулся? — спросил я. — Только, бога ради, не подумай, что я облечен какими бы то ни было полномочиями выяснять это.

— Сегодня у вас Горбачев...

Вот видите, что значит по памяти пытаться передавать диалог. На самом деле он сказал «у нас».

— Сегодня у нас Горбачев, а завтра опять Брежнев. Высадись где-нибудь в Коктебеле, допустим, отец и учитель, как в свое время Наполеон с Эльбы. Сто дней... Помнишь? Французские газеты писали вначале: «Узурпатор высадился в бухте такой-то» а через сколько-то там дней — «Его Императорское Величество вступает в Париж!». Солдаты, посланные Бурбонами задержать его, падали на колени рыдали. Маршал Ней — тот самый, любимец, а потом враг, — тут же перешел на его сторону. A Haполеон шел и выходил первым — «Стреляйте в своего императора!». Так вот, я боюсь, что случись такое сейчас со Сталиным, окажись он живым — допустим такую петрушку, — на руках внесли бы в Кремль. И опять меня на Крещатике, трезвого, спровоцируют в милицию, кинут там банок и еще хвост отправят в горком.

— И такое было? — спросил я.

— И не один раз. А вот если бы пустили на неделю проститься. Эх, один раз пройти по Невскому, и к «Стерегущему», и к нашему дурацкому московскому ЦДЛу... Только на Киев я даже из самолета смотреть бы не стал. Похуже твоего Ленинграде мой Киев.

То, что он не миллионер, я понял и без объяснений.

Приезжал и уезжал Виктор Платонович каждый раз на метро. Домой к себе не приглашал. Или, как уже истый парижанин, предпочитал общение в кафе, или же не хотел показывать мне жилье. Думаю, оно скромненькое. На такую мысль наводит то, что в телефонную трубку я слышал шум душа из ванной комнаты. Но и бедняком Некрасова не назовешь, ибо он много летал по миру, а это дорогое удовольствие. Особенно всякие Австралии и Новые Зеландии...

— Не побоишься? — опять спросил он, показывая книжечку со своим фото на обложке. На обложке Некрасов был точно таким, каким сидел напротив меня через столик в кафе «Монпарнас».

Книжка называется не без выпендривания — «САПЕРЛИПОПЕТ, или ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ, ДА ВО РТУ РОСЛИ ГРИБЫ...»

— Я же тебе десятый раз объясняю: нас учат демократии, — сказал я. — Надписывай, пожалуйста.

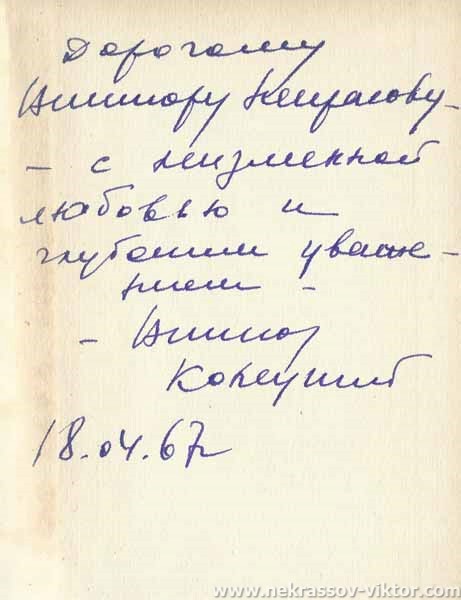

Он надписал: «Дорогому Вике Конецкому от Вики Н... Paris 17/1 87».

Падежное окончание «кого» вместо «кому» говорит о том, что шесть или даже семь кружек парижского пива в некотором роде заменяют русское поллитра.

— Небось в аэропорту в мусорную корзину бросишь? — настаивал Виктор Платонович.

— Нет, и в прежние времена твою книжку никогда не бросил бы.

— Сначала прочитай. Может, все-таки лучше будет бросить.

Он за меня беспокоился и боялся.

— Ладно, прочитаю до отлета, — сказал я и примолк, ибо приближался сложный момент расставания. Я собирался подарить его сыну свой на 100 процентов советский шарф и запонки, но опасался, что Некрасов сочтет это отплатой за угощение и вообще чем-то оскорбительным для бедного эмигранта.

Но когда я протянул ему шарф и выстегнул из манжет запонки, он ни оскорбленно, ни недоуменно вести себя не стал. Просто сказал:

— Спасибо. Сыну будет приятно. Он у меня русский парижанин. Как и я. А вот внук уже француз... — И сунул шарф в карман пальто.

— Ей-богу, страшно на твою голую грудь смотреть, — сказал я. — Пока-то накинь шарф на шею.

Этот совет он проигнорировал, а меня отдарил авторучкой-фломастером.

— Если книжку отберут, то хоть ручка останется, — сказал он.

— Я же глава официальной делегации. Таких у нас в таможне не досматривают. Забыл уже?

Этой, ручкой я стараюсь вовсе не писать, чтобы она дольше жива была, чтобы дольше заправка не кончилась. И она все еще жива и сегодня. Черная изящная ручка, хотя и обыкновенный ширпотреб.

На улице расстались не сразу. Искали антиникотиновый мундштук для Гии Данелия. Обошли штук пять табачных магазинов, но такой, как Гия просил, не обнаружили.

Это Некрасова расстроило.

Обнялись у черной дыры метро, стоя в рыхлом снежном сугробе по колено.

Парижане брели сквозь метель, как наполеоновские гвардейцы через Березину.

«Помру— отволокут на Сен-Женевьев-дю-Буа — там хорошая компания: и Бунин, и Мозжухин, Мережковский, дроздовцы, Галич...»

II

СМЕРТЬ В ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ

В октябре 1987 года— через месяц после смерти Виктора Платоновича— я выступал в ленинградском лектории и рассказал о нашей последней с Некрасовым встрече. Вскоре мне позвонил один из слушателей, представился детским другом Виктора Платоновича и одним из соавторов его мальчишеского журнала. Я попросил о встрече. Но Александр Борисович Воловик уезжал в свой родной Киев, и мы перенесли свидание на следующий месяц.

Конечно, сунул нос в единственную сохранившуюся у меня книгу Некрасова «В жизни и письмах». На странице десятой прочитал о еженедельном журнале «Зуав»: «Сотрудников в нем было четыре: я, Валя Цупник, Шура Воловик и еще один Шура по фамилии Фарбер. Руководство коллегиальное».

Сразу вспомнился Фарбер из книги «В окопах Сталинграда» и тот Фарбер, которого в кино играл Смоктуновский, и как этот очкарик Смоктуновский входит в блиндаж, на пороге которого лежит убитый; и как Смоктуновский очень интеллигентно перекладывает ногу убитого, освобождая проход...

С сотрудником «Зуава» мы после неоднократных перезваниваний договорились встретиться 25 ноября у меня дома в 14.00.

Первой фразой Воловика было:

— Простите, не буду снимать обувь, — ботинки новые, тесные.

Такие мелочи меня не беспокоят. А настроение у Александра Борисовича было хорошее, шутливое. Объяснил, что удрал из-под каблука супруги, ибо через четыре дня у него день рождения и дома полным ходом идут приготовления.

Бросились в глаза внешняя непохожесть детского дружка Некрасова на самого Виктора Платоновича. Гость был мужчина чуть ниже среднего роста, плотной комплекции, со значком ветерана-строителя на лацкане пиджака.

Он принес с собой старомодный пухлый портфель с тремя отделениями. И выложил на столик бесценные сокровища: это были самые первые номера «Зуава», о которых мечтал незадолго до смерти Некрасов; были ксерокопии других номеров их журнала, присланные Воловику Некрасовым из Парижа; были письма еще доэмигрантских времен и переписка самых последних месяцев; были фото разных годов. Короче говоря, глаза разбегались.

Но в первую очередь следовало расспросить гостя о нем самом, его военном прошлом и выудить какие-нибудь детали из совместного с Некрасовым детства. Однако Александр Борисович о себе рассказывать категорически не хотел, от самотемы увиливал замечательно. Зато очень художественно рассказал, как выполнил предсмертную просьбу Виктора Платоновича и навестил могилу его матери на Байковом кладбище в Киеве. Найти могилу было очень трудно, ибо для этого следовало сперва найти какую-то киевскую письменницу, а застать ее дома никак не удавалось.

Затем он собственноручно нарисовал план могилы — сделав это с инженерной четкостью, — оказался инженером-строителем мостов. Практически, кроме этого факта и того, что Александр Борисович проработал в одном институте ровно пятьдесят лет, я о нем ничего и не успел узнать.

Решили почитать письма Виктора Платоновича.

Воловик объяснил, что их переписка возникла всего год тому назад, ибо Некрасов, очевидно, боясь принести неприятности своему дружку, упорно не сообщал ему свой парижский адрес.

«12.12.86. Шура, Шурка, дорогой мой Воловичок! Вот уж не ждал! Вот обрадовал! Вынул из ящика конверт, вижу, что из Союза, решил, что от моих ленинградских «девушек», и сунул в карман. Вечером, сидя в кафе за кружечкой пива, обнаружил его в этом самом кармане и... Ну, дальше сам можешь догадаться...

Значит жив-здоров, естественно на пенсии (а я-то, грешным делом, думал, что перебрасываешь по-прежнему мосты через Неву и всякие там Иртыши...), да к тому же встречаешься и с Капами, Лельками, Борьками и прочими... Этому завидую! Всем им привет, новогодние пожелания и... мой адрес. А Аня и Саша? Что, где и как они?

Я тоже, перешагнув некий юбилейный срок, жив-здоров, хотя на носу очки, а во рту что-то искусственное. В отличие от тебя не пенсионер, вкалываю, что-то пишу, произношу, а в свободное время летаю вокруг земного шара. Япония, Австралия, Бразилия, естественно, США, включая Гавайи. Прилагается фотография, кстати, изображает меня в Токио. С еще большим удовольствием посетил бы ваш Питер или наш многострадальный Киев... Впрочем, судя по фотографиям и альбомам (а у меня их много), лучше и краше от всяких архитектурных и скульптурных излишеств он не стал...

Тронут твоим желанием посетить мамину могилку на Байковском кладбище. Но так ты ее не найдешь. Позвони в Киеве по телефону, там одна письменница проживает, она охотно будет твоим гидом.

За сим, дорогой мой Шура, объятия и поцелуи тебе и Гизе! Хотя у тебя и много всяких дел, пиши. Вика».

«2.2.87 (получено 21.02.87). Дорогой Шура! Посылаю тебе фотокопии нашего с тобой «Зуава». (Куда делись «Ночные разбойники» — ума не приложу.) Сделал и цветные фотографии, но проявлять отдам, когда закончится пленка. Тоже пришлю. Все же раритет... Если тебе удастся сделать нечто подобное с твоими номерами — радости моей не будет конца. Будете у Борьки — самый горячий ему привет. Пусть и он раскачается и черкнет несколько слов. Ведь нам вместе вроде уже крепко за двести!!!

А не загадываешь ли ты в период нынешних перестроек, демократизации и либерализации сигануть не только на Кавказ, а, допустим, в славный наш город Париж, который действительно стоит обедни. Я, во всяком случае, хоть в противоположность внуку Владику и не офранцузился, но парижанином стал. Знаю и люблю этот городишко...

О получении «Зуава» сразу же напиши. Твое письмо шло 5 дней— с 27.01 по 2.02. Прогресс!..»

На этом интересном месте раздался междугородный телефонный звонок. Звонила из Москвы Кацева — переводчица Белля и Макса Фриша, с последним она познакомила меня в Ленинграде прошлой зимой. С Евгенией Александровной Кацевой мы придумали некую игру. В войну она была переводчицей в морской пехоте в звании старшины II статьи. И когда звонит, представляется по всей форме: «Капитан, разрешите обратиться? Докладывает старшина второй статьи! Разрешите продолжать?..»

— Угадайте, кто сидит у меня в гостях?— спросил я, ибо знал, что Евгения Александровна была в приятельских отношениях с Некрасовым и никогда не пыталась забыть его: нельзя работать над Беллем или Фришем, не держа в уме, в воображении прозу Некрасова. Конечно старшина II статьи обрадовалась, узнав, что здесь сидит жив-живехонек друг Виктора Платоновича. А передо мной на столе детские журналы Вики, фотографии, письма к Воловику.

Ну, она: «Ох и ах!» Затем рассказала о неизвестном мне факте. Оказывается, за двое суток до смерти Некрасову прочитали заключительные строки из выступления Вячеслава Кондратьева в «Московских новостях», где Кондратьев заявил на весь мир, что «Окопы» остаются нашей лучшей книгой о войне. И Некрасов — он был еще в сознании — попросил дважды перечитать эти строки. Так что умер, зная, что Родина его помнит. Евгения Александровна попросила меня пересказать этот факт Александру Борисовичу, подчеркнув, что это не легенда, что знает она об этом из первоисточника.

Я, конечно, передал. Правда, ни о Белле, ни о Фрише Александр Борисович слыхом не слыхивал. Хотя в письме Некрасова, которое открытым лежало на столике между нами, Виктор Платонович отмечает, что в детстве Воловик подавал блестящие беллетристические надежды: «Помнишь твою захватывающую «Тайну бандитов», которая заканчивается весьма, на мой взгляд, динамично: «Геркулес» догнал «Баторию» и всадил ей в борт стальной таран, находившийся на носу корабля (продолжение следует)». «Как видишь, ты, Шурка, определенно подавал надежды. — продолжает Некрасов. — Но где же продолжение «Бандитской тайны»? Присланные тобою фото возвращаю».

— Эти фото я ему посылал, — объяснял Александр Борисович. — В начале июня. Наши фото конца шестидесятых. А он вот вернул: оказывается, они у него есть. Ему, знаете, разрешили все-все с собой вывезти — удивительно... Простите, мне что-то дышать трудно. Я встану, пожалуй...

Он встал со стула, я продолжал читать очередное письмо Некрасова вслух:

— «Середина июня, а ходим все в кожаных куртках. Дожди. Говно. На юг не поехал. Пляжа нет. А что без пляжа там делать? Как там у вас теперь с водкой? Говорят, легче стало. Впрочем, я сим сейчас не интересуюсь...»

— Странное состояние, — прервал меня Александр Борисович. — Никогда такого не было. Дышать трудно, и чуть голова кружится.

За время нашей встречи он выкурил две полсигареты через мундштук.

— Виктор Платонович смолил почище вас, — сказал я.

— Гололед, — повторил Александр Борисович. — От метро пешком шел, и еще лифт у вас барахлит. Пешком поднимался...

Этот лифт угробил и мою мать, и еще трех пожилых людей на площадке, и я со своим инфарктом пешочком с шестого этажа шлепал в реанимацию: не дашь же санитаркам тащить себя на носилках через шесть пролетов...

— Как у вас сердце? — спросил я. Его лицо начинало мне не нравиться.

— Никаких плохих ощущений.

— А раньше что было с сердечком?

— Нет. И на пенсии недавно — четыре года как бездельничаю.

Я все-таки усадил его обратно на стул и посчитал пульс. Он показался мне нитевидным, хотя я толком не знаю, что за таким словом стоит. Удары считал по часам: тридцать секунд— сорок пульсаций.

— Оно у вас работает, как у космонавта, — сказал я, зная, как важны подобные комплименты, когда человеку становится плоховато.

— Да, это не сердце, — сказал он. —Дышать трудно. Странное ощущение...

— Идемте-ка в кухню. Посидите у дверей на балкон. Я балкон на зиму еще не забаррикадировал.

Мы пошли на кухню. Поддерживать себя за локоть Александр Борисович не дал и за стенку не придерживался, хотя шел неуверенно.

— Нашатырь хотите?

— Не знаю, странно это... Вызовите такси, пожалуйста. Домой поеду.

До такси дозвонился быстро, но пообещали только в течение двух часов: «Не занимайте телефон — позвонят в любую минуту».

Какая сволочь, гнида и падла выдумали эти «два часа»? Какая гнусность вокруг! Вот вам: десять лет не работает на шестой этаж лифт... И — бейся башкой в стену, ори, задыхайся от бессильной ненависти... — называется мелочи жизни. И смерти — добавлю не ради красного словца.

— Попробуемте-ка лечь, — сказал я. — Здесь простудитесь.

Балкон был засыпан снегом, сильно сквозило сырым холодом.

— Вам ни капельки не лучше?

— Нет.

Я дал ему понюхать нашатырь. Довольно настойчиво это сделал.

— Дошло?

— Да. Спасибо.

Я повел его назад в комнату. Но мою поддерживающую руку он вытерпел, только пока я помогал ему встать со стула, затем пошел самостоятельно. У дивана сказал:

— Ботинки новые. Вы уж простите, сидят туго, снимать не буду.

Когда лег:

— Лежать хуже.

И попытался сесть. Я снял с него галстук и расстегнул ворот рубашки.

— Все-таки сердце болит или нет?

— Нет.

Но он мне слишком уже не нравился. Главное — нет улучшения самочувствия и плохой цвет лица. Однако никаких жалоб на сердце и никакого заметного страха, а страх при всяком сердечном приступе всегда сильно обостряется. Даже руку к сердцу и вообще к груди не тянет.

Шла где-то двадцатая минута. Надо было решаться.

— Я вызываю неотложную, — сказал я.

Он послушно промолчал. И это тоже было плохо.

«03» ответила сразу, но минут десять— пятнадцать расспрашивала обо мне, моем больном и чем он раньше болел с детства. А я пятнадцать минут объяснял, что первый раз человека вижу, что ему семьдесят семь лет и ему очень странно плохо. Наконец пообещали.

Тут только я сообразил, что еще нет 17 часов и внизу работает литфондовская поликлиника. Набрал регистратуру и попросил послать ко мне терапевта — бегом, ибо у меня стало плохо гостю, которому под восемьдесят лет.

— Сердце?

— На сердце он не жалуется.

— Сейчас скажу.

Александр Борисович про такси и дом напоминать перестал, мои разговоры выслушивал равнодушно. И это испугало уже до трясуна в руках. Я подсел к нему и гладил по колену, повторяя: «Сейчас будет доктор, сейчас будет доктор...»

— А лежать все-таки хуже, — сказал он довольно отчетливо. Но дыхание делалось хриплым.

Я стащил с него пиджак со знаком ветерана-строителя на лацкане. Врача не было. Так прошло пять минут. Я опять набрал номер нашей поликлиники.

— У терапевта пациент, — сказали из регистратуры. Тут я выругался: «Пускай бросит все и бегом сюда!

И сестру со шприцем!» И швырнул трубку.

Полное бессилие. Говорить Александр Борисович перестал, но глаза были открыты. Взгляд спокойный и успокаивающий меня. Дыхание со все более заметным хрипом в конце выдоха. Цвет лица землистый, и губы начали бледнеть. И проклятый лифт не работает. Но врачи-то об этом не знают. Если попробуют в него забраться, то застрянут.

И через каждую минуту я бросал Александра Борисовича одного на диване и бежал на балкон, смотрел вниз во двор, затем бежал на лестничную площадку и орал в гулкую пустоту узкого пролета: «Лифт не работает! Сюда! Сюда, выше!»

Затем возвращался к Александру Борисовичу.

— Стран-н-о-е со-с-то-я-ни-е... Никогда так... Никогда так...

Наконец вбежала Гита Яковлевна — наша врачиха. Я сидел на диване у изголовья Александра Борисовича и гладил его лоб. Глаза он закрыл.

— Все, — сказала Гита Яковлевна прямо с порога.

— Что «все»?

— Все, Виктор Викторович.

Вошла еще одна женщина в халате — я принял ее за сестру из поликлиники, — стала обламывать ампулы. Гита велела вызвать реанимационную бригаду:

— Дозвонитесь, а говорить я буду сама. Но все это пустое.

— А массаж? И прочие ваши штуки? Минуту назад он разговаривал.

— А я вам говорю: «Все!»

Я набрал «03» и передал ей трубку.

— Суньте ему нитроглицерин, есть у вас? — сказала Гита и властно распорядилась по телефону о реанимационной бригаде.

Зубы у Александра Борисовича были сжаты. Я сунул ему по одной таблетке под нижнюю и верхнюю губу.

Незнакомая женщина, которая оказалась врачом неотложной помощи, накладывала жгут для укола, руки у нее тряслись.

— Кто у него родственники? — спросила Гита.

— Понятия не имею. Это детский друг Виктора Некрасова. Я вижу его первый раз в жизни.

— И последний, — сказала Гита. — Бедный вы, бедный, примите сами сердечное.

Через сколько времени приехали реаниматоры, я не засек. Он и она. В один голос спросили:

— Зачем нас вызвали, если тут все ясно?

— Для порядка, — сказала Гита.

— Кто он?

— Лучше познакомьтесь с хозяином квартиры, — сказала Гита. — А покойный — друг Виктора Некрасова, только вы про такого не слышали.

— Нет, слышала, — сказала молодая женщина-реаниматор. — Некрасов был хороший писатель, хотя я ничего его не читала.

— Тогда простите, — сказала Гита.

Ну что ж, Виктор Платонович, как видишь, тебя здесь знают и молодые, хотя и не читали ни одной твоей строки.

Реаниматоры уехали, дав мне успокаивающий коктейль; ушла в поликлинику продолжать прием Гита. Со мной и Александром Борисовичем осталась врач из неотложки. Ее звали Мариной. Она вызвала милицию и принялась оформлять бумаги. Александр Борисович лежал на диване — спокойный, с закрытыми глазами, челюсть стала отвисать. Я потрогал его руку. Тело уже остывало.

— Надо бы подвязать, — сказал я врачихе. — И я, пожалуй, накрою его.

— Нельзя. До приезда милиции ничего нельзя трогать. Отсядьте. Какие у него документы?

Я обыскал пиджак. В бумажнике был паспорт и много разных удостоверений, включая участника Великой Отечественной войны. Была еще записная книжка и... нитроглицерин.

— От чего он умер?

— Острая сердечная недостаточность. Какие у вас красивые картинки висят. И вообще у вас очень уютно, — сказала врачиха.

Хорошенький уют, когда на твоем спальном месте лежит человек, который еще какие-то тридцать минут назад с тобой разговаривал о друге детства, эмигранте Вике Некрасове, и подарил тебе фотографию, где оба они молодые, наверное, тридцатилетние, сидят рядком и по какому-то поводу неистово хохочут.

Надписать фотографию Александр Борисович не успел. Надпись пришлось сделать мне: «А. Б. Воловик хотел подписать мне эту фотографию. Это было за 40 минут до его кончины. Пришел в 14.30 25 ноября 87 г. Умер в 17.00. (Хотел оставить мне «Зуавов» и «Маяк».). В. К.»

— Ох, писанины сколько... И вообще-то много, а случаи «смерть в чужой квартире» — особенно, —-посетовала Марина.

Я закрыл форточку и сел читать «Зуава». Скажете: бесчувственный?

А я и сам не знаю, что со мной в данном случае было. Я не чувствовал рядом покойника. Самым тягостным, даже ужасным было представить себе родственников: как, кому, когда сообщать о случившемся? А вдруг жена сама сердечница? И жахнуть ей такое по телефону? Ушел человек, улизнул под благовидным предлогом от домашних предъюбилейных забот и хлопот и...

Так вот, чтобы не мучиться этими пока неразрешимыми проблемами, я и отвлекал себя чтением «Зуава» № 1. А в нем сочинение Шурки Воловика «Приключения и путешествия Фрикэ Мегира»:

«На большой пассажирской пристани большого французского города Бордо топталась масса народу, около большого корабля. Корабль был трехмачтовый голет под названием «Республика», который должен был сейчас выйти в море по направлению к Южной Америке. На палубу голета взошел один мальчик, с двумя мужчинами. Фрикэ Мегира, так звали мальчика, был француз из Парижа, который страшно любил. Он был брюнет с черными большими глазами. Другой был его дядя Андрэ Варон из Орлеана. Он был военный инженер. Третий был провансалец, старый морской волк Пьер де Гал, колоссального роста и сильный как бык. Корабль отчалил...

...Через несколько дней они переехали Магелланов пролив и очутились в Аргентине. Они в дилижансе ехали в Пампасах и высадились в городе Патаго-несе и пешком отправились к реке Колорадо, у которой и остановились и раскинули палатку. Оставив на хозяйство Пьера, Фрикэ, Белюш и Андрэ пошли на охоту. Долго они шли между высокой травой, как вдруг услышали рев, и откуда ни возьмись на них прыгнул громадный ягуар-людоед. Фрикэ не растерялся и выстрелил в ягуара, но промахнулся, и ягуар, еще больше освирепевший, кинулся на Фрикэ, но Фрикэ бросил в открытую пасть ягуара свою винтовку. Пока ягуар грыз винтовку, Белюш выстрелил и убил ягуара наповал. Вдруг из высокой травы выскочили несколько индейцев, растатуированные, размахивающие томагавками и ружьями, и связали трех охотников по рукам и по ногам (продолжение следует). А. Воловик».

Здесь следует иллюстрация, на которой индейцы выскакивают из высокой травы, один из индейцев нацеливается кинжалом в зад стоящего на четвереньках француза. Подпись: «...из высокой травы выскочили индейцы... Рис. В. Некрасов».

Закончив оформление «Случая смерти в чужой квартире», Марина— думаю, с благой целью развлечь меня — принялась рассказывать истории почище, нежели у Фрикэ Мегира. О том, например, как только что помер у нее сорокалетний мужчина, когда стало ему уже хорошо и блаженно после укола, а он тут взял да и помер. А вот еще у нее такой был случай... А вот еще этакий...

Я вытерпел около часа. Наконец поинтересовался:

— Где же милиция? А ежели здесь убийство произошло? Они так же вот поспешают?

— Приедут, приедут, не беспокойтесь, — сказала врачиха. — А вот мне... конечно, для проформы, но нам положено: вы с ним ничего не употребляли? — так ответила она вопросом на мой вопрос о милиции.

— Да что ж вы, сами не видите? Или у вас обоняние отсутствует? — спросил я.

— Да вы не обижайтесь, — сказала Марина. — Так уж нам нынче положено— спрашивать. Специальный пункт есть.

— Нет, алкоголя не было. Предлагал ему чай или кофе, но он попросил сперва немного поболтать. Не терпелось ему расспросить о дружке, которого я сравнительно недавно видел.

— А вот если б он кофе выпил, — сказала врачиха, — то, быть может, ничего бы и не случилось...

Господи! От чего же наша грешная жизнь зависит? (Потом, уже от вдовы Александра Борисовича, я узнал, что перед уходом из дому он выпил кофе. Так что в этом вопросе Марина оказалась не права.)

Милиция — майор-участковый из соседнего отделения прибыл через два с половиной часа.

К телу он даже не приблизился — хватило одного взгляда. И сразу сел писать свою милицейскую писанину.

К этому времени лицо покойного заметно изменилось, но выражение оставалось спокойным, а глаза не открылись.

Марина наконец подвязала ему бинтом челюсть и спеленала руки на груди. Затем они с милиционером обменялись какими-то документами, и она ушла. Я укрыл тело простыней.

К счастью, скоро вернулась Гита — ее рабочий день в поликлинике закончился. Я откровенно сказал, что боюсь звонить родственникам. Для врачихи это должно быть более привычным делом...

Трубку взяла жена. Сперва Гита сказала, что Александр Борисович отправлен в больницу в безнадежном состоянии, затем сказала правду. Потом трубку пришлось взять мне.

Я сказал, что да и что все вещи у меня. Женский голос сказал, что в заднем кармане брюк у него какое-то удостоверение. И здесь я ляпнул, что сразу же документ выну. А ведь раньше-то было сказано, что тело уже увезли и был даже назван морг судебно-медицинской экспертизы. Вероятно, вдова была в таком шоке и трансе, что ничего еще толком не могла сообразить и потому спрашивала и вообще говорила какую-то чушь.

Гита ушла домой к больному мужу, подписав милицейские протоколы. Я подписал их еще раньше.

26.11.87. 09.50 утра.

Жутковато, но что поделаешь? Сижу на том диване, где умер Шурка. Достаю из его старенького, дешевенького портфеля с тремя отделениями папку с фото и письмами. Надо торопиться: родственники непредсказуемы — могут отобрать документы. Четкий, размашистый почерк Некрасова:

«11.01.60. Дорогие Шура и Гиза! Нет, мы не негодяи, мы просто ленивы. А о вас мы всегда помним и любим по-прежнему. Только вот нет теперь предлогов для поездок в Ленинград. А вы почему-то забыли и Киев, и Корастышев, и вообще неньку-Украину. А жизнь идет помаленьку. Через неделю собираемся с мамой, как и в прошлом и в позапрошлом году, под Москву, в Малеевку — подышать лесным, зимним воздухом, посмотреть на снег, походить на лыжах, а заодно и поработать — там это куда продуктивнее получается, чем в Киеве.

Похвастаться объемом написанного в этом году никак не могу. Последняя небольшая вещь была напечатана в № 12 «Нового мира». Называется «Три встречи» — это о Валеге — в жизни, книге и кино. А сейчас кончил рассказ, начатый еще в... 1949 г. Увы, обратно про войну. Послал в «Новый мир». Ответа еще нет...»

По радио сей миг: «Министр иностранных дел Чехословакии Богуслав Хнёупек горячо приветствует предстоящее подписание соглашения по ракетам средней дальности...»

«...А в конце января должны выйти наконец отдельным изданием итальянские записки «с иллюстрациями и фотографиями автора». Ловите!

Вот такие-то дела... Крепко обнимаю. Мать шлет привет. Вика».

Майор-участковый сказал, когда я покрыл тело чистой и новой простыней:

— Положите старую. Эта пропадет.

— Чего ж я буду простыню жалеть?

— Когда приедут за телом, еще одну попросят.

— Ну и что?

— Так эти перевозчики простыни реквизируют — в морг без простыней берут.

— Ну и что? Что ж, я его на грязных тряпках из своего дома дам выносить?

— Ваше дело. Мое дело — предупредить.

И, уже проходя через переднюю мимо столика:

— И почему у вас здесь деньги валяются?

На столике лежало двадцать пять рублей. Там у меня всегда деньги лежат.

— Уберите-ка деньги отсюда. Валяются вот так. Пропадут, а потом на милицию катят.

— Хорошо. Уберу. Спасибо вам за все.

— Ну что вы, не за что! Сами не болейте!

— Спасибо.

Так все потом и было: попросили вторую простыню, чтобы положить на нее тело. Расстелили на полу, перенесли Александра Борисовича с дивана, завязали простыни узлами в головах и ногах. Очень заботливо продиктовали адрес похоронного магазина, который приписан к моргу: улица Достоевского, девять, возле Кузнечного рынка. Я записал. Предупредили еще, чтобы родственники, когда поедут в контору морга, не забыли свои паспорта. (Имя Достоевского тут к месту прозвучало!)

— Ты, Ваня, торшер сдвинь, чтобы ногами вперед развернуть, — сказал старший.

Шапки сняли оба, когда вошли.

Надели уже перед тем, как подхватили белый кокон.

За все такие трогательные любезности четвертной, убереженный мильтоном, перекочевал в их карман. Такая подачка, судя по новому взрыву информационных и утешительных слов, была для них сюрпризом.

Носилки ждали на площадке лестницы.

— Лифт не работает?

— Да. Уж извините.

— Ничего-ничего! Ваня, лямки туже затягивай, чтобы он не съехал.

«6.11.65. Дорогой Шура! Только что вернулся из Москвы. Пропихивал в «Новый мир» свой новый «opus». Рассказы. Вроде как о Камчатке и в то же время не только о ней. Все делается со скрипом. Все всего боятся, осторожничают... Первый этап— редакцию— вроде как преодолел. Но впереди еще множество Сцилл и Харибд... Пока не получишь в руки экземпляр журнала, ни во что не веришь.

Такое время...

А мост твой видал на фотографии. Великолепен... Но почему вы не делаете таких, как в Сан-Франциско?

Обнимаю и целую. Привет большой от меня и мамы Гизе. Твой Вика».

Из книги В. П. Некрасова «Маленькая печальная повесть»: «Сегодня воскресенье, а в среду 12 сентября минет ровно десять лет с того дня, когда, обнявшись и слегка пустив слезу, мы — я, жена и собачка Джулька — сели в Борисполе в самолет и через три часа оказались в Цюрихе.

Так, на шестьдесят четвертом году у меня, шестьдесят первом у жены и четвертом у Джульки — началась новая, совсем непохожая на прожитую, жизнь.

Благословляю ли я этот день 12 сентября 1974 года? Да, благословляю. Мне нужна свобода, и тут я ее обрел. Скучаю ли я по дому, по прошлому? Да, скучаю. И очень.

Выяснилось, что самое важное в жизни — это друзья. Особенно, когда их лишаешься. Для кого-нибудь деньги, карьера, слава, для меня — друзья... Те, тех лет, сложных, тяжелых и возвышенных. Те, с кем столько прожито, пережито, прохожено по всяким Военно-Осетинским дорогам, Ингурским тропам, донским степям в невеселые дни отступления, по Сивцевым Бражкам, Дворцовым набережным, киевским паркам, с кем столько часов проведено в накуренных чертежках, в окопах полного и неполного профиля, на кухнях и в забегаловках, и выпито Бог знает сколько бочек всякой дряни. И их, друзей, все меньше и меньше, и о каждом из них, ушедшем и оставшемся, вспоминаешь с такой теплотой, с такой любовью. И так мне их не хватает.

Может быть, самое большое преступление за шестьдесят семь лет, совершенное в моей стране, это дьявольски задуманное и осуществленное разобщение людей. Возможно, это началось с коммуналок, не знаю, но, так или иначе, человеческое общение сведено к тому, что, втиснутые в прокрустово ложе запретов и страха, люди, даже любящие друг друга, боясь за свои конечности, пресекают это общение. Из трусости, из осторожности, из боязни за детей, причин миллион. Один из самых моих близких друзей, еще с юных, восторженных лет, не только не пришел прощаться, но даже не позвонил. Ближайшая приятельница категорически запретила ей звонить. Еще один друг, тоже близкий, хотя и послевоенных лет, прощаясь и глотая слезы, сказал:

— Не пиши, все равно отвечать не буду...

И это «отвечать не буду», эта рана до сих не заживает. Я внял его просьбе, не писал, но втайне ждал, надеялся, что он как-нибудь, надравшись в День Победы, возьмет открытку, напишет на ней под левой под мышкой: «Поздравляю!» и без обратного адреса опустит где-нибудь на вокзале. За десять лет ни разу не надрался... Во всяком случае, не написал, не опустил... А все это соль, соль на мою рану...

И маленькая моя повесть печальна потому, что если между двумя из моих друзей воздвигнута берлинская стена, то двоих других из этой троицы разделяет только Атлантический океан... Нет, не только океан, а нечто куда более глубокое, значительное и серьезное, что и побудило меня назвать свою маленькую повесть печальной. Аминь».

28.11.87 г. 14.10. Не отпускает меня милиция. Сей миг звонил участковый. Ему надо номер свидетельства о смерти и диагноз, который поставили гражданину Воловкову.

— Гражданину Воловику. Официального диагноза у меня нет. Документы получили и оформляли родственники. У них и спрашивайте.

— Вы у них были?

— Да. Был. Отвозил вещи, они получили справку об отсутствии телесных повреждений.

— Это у меня в акте есть. Мне номер свидетельства. И диагноз. У вас их телефон есть?

— Есть, но нельзя ли потянуть резину? Хотя бы после кремации позвоните! Это же опять удар и потрясение для его родных.

— А когда похороны?

— Кремация в понедельник после полудня. Он подумал, вздохнул:

— Не получается. Мне надо документы сдать до понедельника.

Явно врал — отделаться поскорее хочет.

Я продиктовал телефон. Он заверил, что постарается «осторожнее».

Из журнала «Зуав», который «из патриотических побуждений» переименован в «Маяк». 1923 год. Рассказ «Медуза»:

«Миноносец все приближался. Вдруг раздался страшный взрыв и миноносец, объятый пламенем, быстро начал тонуть. Вот что случилось на миноносце. Там заведующим порохового отдела был французский пьяница Франц Герман. Он не мог равнодушно смотреть на бутылку с водкой. В ту ночь, которая была перед случившейся катастрофой, он напился пьяный. После этого он завалился спать. Проснувшись, он, еще пьяный, пошел осматривать свой отдел. Закурил папиросу и пошел. Проходя мимо мешков с порохом, он выкинул свою папиросу, еще горящую, на мешок с порохом. Через минуту ужасный взрыв взорвал весь трюм вместе с машинным отделением. Каким-то чудом этот матрос спасся и попал в плен к экипажу французской подводной лодки. Его перенесли в каюту и положили на койку. Около него был поставлен матрос. Теперь, когда времени было много, решили посмотреть, почему не плыла лодка. Оказалось, что были вывинчены гайки. Дело из-за этого не остановилось, и скоро лодка была в исправности. Между тем в каюте, где лежал больной, происходило следующее. Больной, все время лежавший тихо, вдруг начал бредить. Он говорил разную чепуху, и матрос на это не обращал внимания. Но одно место очень потревожило его:

— Вот дураки... слепые... ха-ха-ха... искать... а жилет на что?..

Это заинтересовало матроса. Он бросился к капитану. По дороге столкнулся с другим матросом, Феликсом Терьер. Узнавши в чем дело, он заволновался и начал уговаривать не ходить к капитану, что больной все врет; но матрос не слушался и привел капитана. Больного всего обыскали и нашли в жилете очень важные удостоверения и карту расположений австрийских судов и мин. В этот же день лодка должна была тронуться. (Продолжение следует.) В. Некрасов»

29.11.87. 18.00. Позвонила Гиза — Гизель Марковна, теперь уже вдова Александра Борисовича Воловика, уточнила время кремации: завтра, в понедельник, 30-го, в 15.15. Большой зал.

Конечно, странновато все это, нереально как-то. Но за все на этом свете надо платить. За литературу — втридорога.

30.11.87. В 08.30 заказал такси для поездки в крематорий. Цветы для Александра Борисовича— белые и розовые хризантемы — уже стоят напротив меня и скромно, потупленно молчат. Хризантемам через шесть часов предстоит сгореть.

Хотя говорят, в крематории не только выдирают покойникам золотые зубы, но и цветочки совершают торговый оборот из гроба к шикарным вестибюлям метрополитена.

Читаю фантасмагорию Некрасова о его встрече со Сталиным. Как он с другом всех народов два дня водку пьет. И до того Сталин допился (насколько мне известно, Сталин вообще водку не пил — В. К.), что понес всю еврейскую часть человечества. И тут Вика Некрасов решил рвануть на Голгофу за угнетенный народ:

«— Эйнштейн, что ли, торгаш и хапуга?

— Эйнштейн не знаю, а Каганович, да!

Тут как раз вошел Никита с двумя бутылками водки.

— Скажи, Никита, Лазарь вор?

Никита опешил. Поставил бутылки. Лихорадочно стал одну из них раскупоривать.

— Вор или не вор, говори!

Никита, точно рыба, выброшенная на берег, хватал ртом воздух. А перед ним стоял, расставив ноги, Сталин, весь красный, даже шея и грудь покраснели, со сжатыми кулаками, и казалось, что вот-вот размахнется и ударит его.

— Говори!

Но Никита не в силах был выдавить ни слова.

А я... До сих пор не могу понять, как это получилось, нашло какое-то затемнение, но я выхватил у Никиты бутылку, молниеносно разлил по стаканам и сказал, упершись пьяными глазами в Сталина:

— Я предлагаю выпить за командира пятой роты лейтенанта Фарбера, товарищ Сталин. Слыхали о таком?

— Фарбера? Какого такого Фарбера? Не знаю я никакого Фарбера.

— И напрасно! Командир пятой роты, 1047-го полка, 284-й дивизии. Выпили?

Сталин взглянул на меня так, что я понял — сейчас конец. Потянулся к телефонной трубке.

— За такое знаешь что?— сказал он, не сводя с меня глаз, страшно медленно, вколачивая каждое слово, точно гвоздь.

— Не знаешь? Так вот, узнаешь. Он набрал номер.

— Берию ко мне, — и швырнул трубку. Все! Я понял, что все.

Воцарилась пауза. Никто не двигался. Ни Сталин, ни Хрущев, ни я. Застыли.

В ушах стучало. Все быстрее и быстрее.

Сталин, стиснув протянутый мною стакан так, что пальцы даже побелели, стал приближаться ко мне. Тихой, беззвучной, какой-то крадущейся походкой.

И смотрел, не отрываясь смотрел. В глазах его вспыхнули маленькие, красные огоньки, как у кошки ночью.

За спиной моей тихо открылась и закрылась дверь.

Я понял, что это конец.

Залпом выпил стакан водки. В глазах пошли круги. В ушах зазвенело. Все сильнее и сильнее.

Я упал. Стакан покатился по полу. Последнее, что я услышал сквозь все усиливающийся звон в ушах:

— Жиденький паренек... А я еще на брудершафт хотел.

Больше я ничего не слышал, я умер».

Фарбер... Фарбер... Фарбер... — сквозь всю жизнь пронес Некрасов фамилию этого детского дружка.

Я успел спросить у Александра Борисовича о его судьбе.

— Шурка?

— Да.

— Он умер два года назад.

— В одной эмигрантской книге Некрасов вспоминает Фарбера в разговоре со Сталиным. Читали?

— Нет, конечно. Зато вы можете прочитать рассказ Шурки в четвертом номере «Маяка». Да не торопитесь. Я вам их оставлю, эти раритеты...

«НА КРАЮ ПОЛЯ. Два мальчика сидели около поля. Один из них был деревенский; другой был из города. И оба были друзьями уже 3 дня».

«Когда ты приедешь к нам, говорил городской, я тебе покажу прелестные дома, дворцы и церкви; ты увидишь огромные улицы, которые вечером так хорошо освещены, что видно, как днем».

«А я, возразил другой, я тебе покажу леса, где собирают люди орехи, огромные сосновые и еловые шишки, и леса, где темно как ночью».

«А чему ты меня научишь?»