Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове

Владимир Войнович

Войнович Владимир Николаевич (род. 26 сентября 1932, Сталинабад, Таджикская ССР — 27 июля 2018, Москва) — писатель. Друг Виктора Некрасова.

Войнович Владимир Николаевич (род. 26 сентября 1932, Сталинабад, Таджикская ССР — 27 июля 2018, Москва) — писатель. Друг Виктора Некрасова.

В начале августа 1956 года приехал в Москву, дважды поступал в Литинститут, проучился полтора года в Московском пединституте (1957—1959), ездил на целину в Казахстан, где написал свои первые прозаические произведения (1958).

В 1960 году устроился редактором на радио. Написанная вскоре на его стихи песня «Четырнадцать минут до старта» стала любимой песней советских космонавтов (фактически их гимном).

Во многом благодаря приобретенной после этого известности, Войнович в 1962 году был принят в Союз писателей СССР. Причем необходимую для принятия в члены Союза рекомендацию дал ему Виктор Некрасов.

Публикация повести «Мы здесь живём» в «Новом мире» (1961) также способствовала укреплению славы писателя.

Роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», писавшийся с 1963 года, ходил в самиздате. Первая часть была опубликована (без разрешения автора) в 1969 году во Франкфурте-на-Майне, вся книга — в 1975 году в Париже.

В конце 1960-х годов Войнович принимал активное участие в движении за права человека, что вызвало конфликт с властями. За свою правозащитную деятельность и сатирическое изображение советской действительности писатель подвергался преследованию — за ним установил слежку КГБ, в 1974 году был исключён из Союза писателей СССР. Был принят в члены ПЕН-клуба во Франции.

В декабре 1980 года Войнович был выслан из СССР, а в 1981 году указом Президиума Верховного совета СССР лишён советского гражданства.

В 1980—1992 годах жил в ФРГ и США. Сотрудничал с радиостанцией «Свобода».

В 1990 году Войновичу было возвращено советское гражданство и он вернулся в СССР.

Член русского ПЕН-клуба.

|

|

Обложка книги Владимира Войновича

«Мы здесь живем» с дарственной

надписью для ВПН, 1963.

Из книг Сергея Израйлевича |

Титульный лист

|

Разворот книги Владимира Войновича «Мы здесь живем»

с дарственной надписью для ВПН, 1963

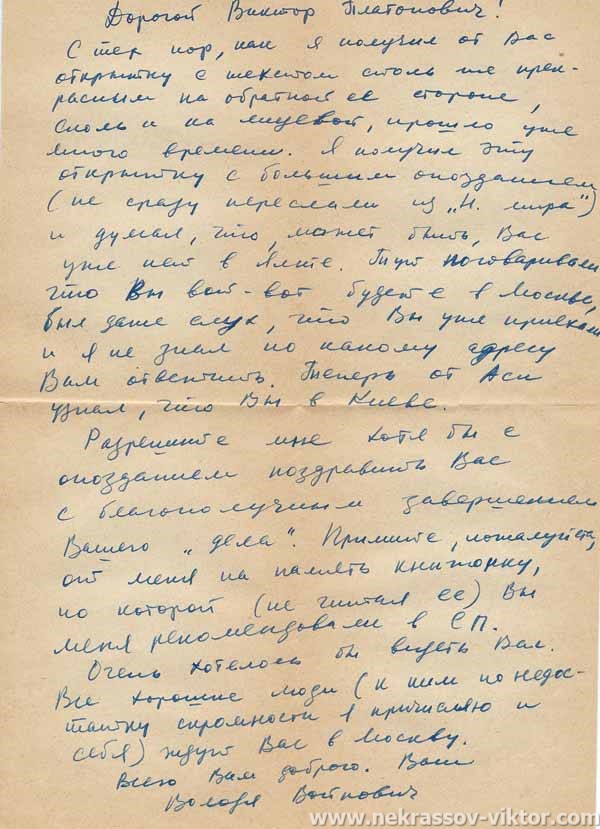

Письмо Владимира Войновича к Виктору Некрасову,

вложенное в книгу «Мы здесь живем»

с дарственной надписью для ВПН, март 1964.

Из архива Сергея Израйлевича

Владимир Войнович

Виктор Платонович Некрасов

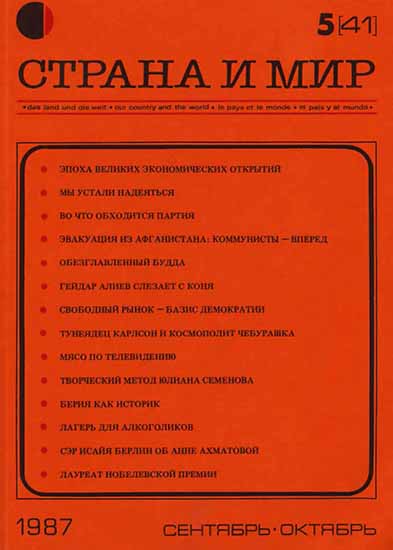

Журнал «Страна и мир» № 5 (41),

сентябрь—октябрь 1987 г., стр. 129—134

(Статья в .pdf)

|

|

Обложка журнала «Страна и мир»,

№ 5 (41), сентябрь—октябрь 1987 |

Оглавление журнала

|

16 сентября 1988 г., в годовщину смерти ВПН,

этот очерк автор прочёл в передаче

«У книжной полки» — «Памяти Виктора Некрасова»

на «Радио Свобода»

Виктор Платонович Некрасов был человеком и писателем удивительным и ни на кого непохожим. Его повесть «В окопах Сталинграда» в свое время была сразу и широко, официально и неофициально, признана как самая сильная и правдивая книга о войне. Она, и последовавшие за ней рассказы, оказались не только большим литературным событием сами по себе, но повлияли, и значительно, на развитие всей советской военной прозы, а через неё и вообще на советскую литературу. Сам же Некрасов, будучи человеком исключительной честности, смелости и благородства оказывал влияние на нравственный климат в литературной среде и за её пределами. Он был одним из тех, при ком стыдно врать, лицемерить, хвастаться, задаваться и вообще вести себя противоестественно. Я думаю, что о Некрасове еще много будет написано и по западную, и по восточную сторону, разделяющую мир берлинской стены, которую он ненавидел. Потому что теперь, после его смерти, он уже проходит как бы по другой графе у себя на родине, теперь его, кажется, собираются реабилитировать. И этот процесс реабилитации уже заметен, и вполне возможно, что через некоторое время возникнет вопрос о перенесение его праха с парижского кладбища Сент-Женевьев куда-нибудь в Киев. Возможно, книги его вновь будут издаваться, даже изучаться в школах, как это было когда-то. Может и я когда-нибудь напишу о книгах Некрасова, о его общественной деятельности, но сейчас ограничусь отрывочными воспоминаниями о нём. Не писателе и не деятеле, а просто о человеке и друге.

Смерть пришла к нему в 76 лет. Срок немалый, даже для нашего времени, когда средняя продолжительность жизни значительно возросла. Но он собирался жить дольше.

И вот моё свидетельство.

В Париж он улетал тринадцать лето тому назад из Киева, а перед тем приезжал прощаться в Москву. В один из последних вечеров мы встретились в доме у общих наших друзей, на Беговой улице, а потом шли пешком ко мне, к метро «Аэропорт», по усаженной тополями средней части Ленинградского проспекта. По дороге Вика сказал: «Володька, я знаю, мы с тобой еще встретимся. Лет через двадцать ты приедешь в Париж и мы будем гулять по берегу Сены, по всяким улочкам и закоулочкам, я буду знать их уже хорошо». Не скажу, чтоб мы были трезвы. И должно быть по причине недостаточной трезвости меня потянуло на мелкое хулиганство. Напротив метро «Динамо» я увидел посреди дорожки мятую газету, поднёс к ней зажигалку и бумага вспыхнула. Мы прошли еще сотню метров. Из-за дерева вышел милиционер.

— Что это вы подожгли? — спросил он строго.

Я не успел ничего придумать.

— Это была дрянь, блевотина, — сказал Вика и всем своим видом изобразил отвращение к той пакости, которую мы вынуждены были предать огню.

Объяснение показалось мне несколько странным, а милиционеру, наоборот, убедительным, может быть потому, что поджигатели были хотя и разного возраста, но оба убелены сединами. Милиционер поблагодарил нас за работу о чистоте города, а мы скромно ответили, что всего лишь выполнили свой гражданский долг и пошли дальше.

— Через двадцать лет, Володька, — продолжал Некрасов, — ты приедешь в Париж, я буду еще жив. У меня здоровье крепкое и гены хорошие, моя мама жила долго.

Мы оба еще не знали, что встретимся в Мюнхене, а потом в Париже, не через двадцать лет, а всего лишь через шесть с половиной, но представить себе, что это вообще может случиться, я тогда еще просто не мог. Это было также невообразимо, как и другая поездка, которую мне предлагала совершить Викина мама, Зинаида Николаевна.

— Володя, — наставляла она меня лет этак двадцать тому назад, — когда будете в Швейцарии, знайте, что из Женевы в Лозанну лучше всего ездить на велосипеде.

Вся большая компания, в присутствии которой это было сказано, покатилась со смеху. Ни мне, ни кому другому не хватало воображения представить, что я могу оказаться в Швейцарии, да еще передвигаться там на столь домашнем виде транспорта. Это было также немыслимо, как предложение прокатиться на велосипеде между двумя марсианскими городами. Пройдут годы, я покину пределы отечества, и каждый раз, проезжая то на машине, то на поезде через Лозанну в Женеву я буду вспоминать Зинаиду Николаевну и думать, что для велосипеда расстояние, пожалуй, все-таки слишком велико.

Виктор Платонович был старше меня на двадцать один год, поэтому его мама и моя бабушка по матери были примерно одного возраста – обеим было под девяносто. При этом они были очень друг на друга похожи, хотя происходили из совершенно разных сословий. Зинаида Николаевна была дворянских кровей, с заграничным образованием, а моя бабушка из очень простой семьи. С возрастом Зинаиду Николаевны и мою бабушку одолел склероз, проявления которого были весьма схожими. Например, моя бабушка, когда я, после долгого отсутствия, появлялся с чемоданом, спрашивала меня, расплатился ли я с извозчиком. Зинаида Николаевна, засидевшись в гостях, беспокоилась в том же духе:

— Вика, как ты собираешься вызвать извозчика?

— Очень просто, мамочка, — отвечал Вика. — Я позвоню ему на конюшню и он приедет.

Но их воспоминания молодости расходились по причине очень разного прошлого. Зинаида Николаевна много раз и с большим энтузиазмом рассказывала, как на студенческом балу не то в Женеве, не то в Лозанне студенты решили подшутить над студентками и насыпали им перца в шиньоны. А потом сами с этим студентками танцевали, и сами же чихали и плакали. А моя бабушка воспоминаниям предавалась редко, она, напротив, любила всех выслушивать, а выслушав, заключала, прихлопывая в ладоши: «Так-сяк, сказал бедняк!», а потом, подумав, добавляла: «Гоп-чук, баранчук, зэлэная гычка, люблять мэнэ панычи, що я невэлычка». Мне очень хотелось старух как-нибудь свести вместе, что однажды и удалось. На взятой напрокат машине я привез Некрасова и его маму из Ялты в Керчь, где жили мои родители. Старухи сошлись вместе, и Зинаида Николаевна объяснила моей бабушке наиболее удобный способ передвижения из Женевы в Лозанну и с удовольствием рассказала историю с наперченными шиньонами. Бабушка моя тоже с удовольствием всё это выслушала и сказала задумчиво: «Так-сяк, сказал бедняк!», а потом, помолчав, продолжала, прихлопывая: «Гоп-чук, баранчук, зэлэная гычка…».

Познакомился я с Некрасовым в 1962 году, в редакции «Нового мира». Он был знаменитый, а я начинающий. Меня представил ему мой редактор, а затем наш общий друг Игорь Александрович Сац. А потом Некрасов написал рекомендацию в Союз писателей, которая показалась мне лестной, но странной. В рекомендации было обращено внимание на моё трудовое прошлое и выражалась уверенность, что пребывание в Союзе писателей такого человека, особенно — цитирую по памяти —v имеющего практический опыт, будет очень полезным. «Что это значит, — спросил я Саца,— как может быть полезен мой практический опыт в Союзе писателей? Может, Некрасов думает, что в Союзе писателей я заодно буду столярничать?» Сац слегка смутился, но потом сказал, что содержание рекомендации не важно, важна подпись Некрасова. «Но зачем же он пишет про практический опыт?» Сац смутился еще больше и признался, что рекомендацию писал не Некрасов, а он. А Некрасов этого сделать не мог, потому что единственной моей к тому времени повести не читал, а мой практический опыт был ему тоже неведом.

Второй раз мы познакомились, выпили (а как же!) и подружились в Доме творчества в Малеевке, в марте 1963 года. У нас у обоих в жизни произошли к этому моменту большие события — я напечатал в «Новом мире» свои рассказы «Хочу быть честным» и «Расстояние в полкилометра», а Некрасов стал героем дня после ругани, обрушенной на него Хрущевым. На этот раз он мои рассказы прочел, хвалил и я был польщен и счастлив, потому что Некрасов был одним из двух-трех писателей старшего поколения, кого я читал и любил.

Между прочим, вот реакция народа на высочайший гнев. Из Малеевки Некрасов поехал в другой Дом творчества в Ялту. А его друг, поэт Григорий Поженян, временно переквалифицировавшись в кинорежиссера, явился в Ялту снимать фильм и жил в прибрежной гостинице. Как-то в этой гостинице Некрасов и Поженян сидели и, понятно, пили. Около двух часов ночи Некрасов потянулся к телефону вызывать такси.

— Вика, — сказал ему Поженян, — не беспокойся, я тебя отвезу.

Вышли на улицу. Ни одной машины. Наконец появился милиционер, на мотоцикле с коляской. Поженян поднял руку, милиционер остановился.

— Слушай, друг, — сказал Поженян, — добрось пьяного человека до дома.

От такой наглости милиционер просто опешил.

— Да ты что это говоришь! Два я вас обоих сейчас в вытрезвитель доброшу!

— Дурак, — сказал Поженян с упреком, — кого в вытрезвитель?! Ты знаешь, кто это такой? Это писатель, Виктор Некрасов.

Милиционер подумал. Некрасов? В «Окопах Сталинграда»? Он посмотрел недоверчиво.

— Это вас Хрущев ругал? Садитесь!

Он откинул клеёнчатый полог коляски и Некрасов был доставлен к дверям Дома творчества с царскими почестями.

Другая история, похожая, произошла задолго до описанной. В киевской пивной Некрасов повздорил с каким-то выпивохой. Вернее, тот с ним повздорил, и сказал так:

— Эй, дал бы я тебе сейчас, если бы ты не был похож на моего любимого писателя!

Несмотря на напряженность ситуации, Виктор Платонович поинтересовался, кто же этот любимый, и услышал свою собственную фамилию.

— Ну, и чем дело кончилось? — говорил Вика. — Понимаешь, большой пьянкой!

Кажется, он никогда и ни в чем не выглядел слишком серьезным — ходил всегда в пальто нараспашку, ворот рубахи расстегнут, в галстуке я его никогда не видел и не могу себя представить. На серьезные вопросы отвечал несерьезно, на вопрос литературной анкеты «Как вы пишете?», отвечал – «Лежа». А вообще, говорил он часто, я не писатель и писать не люблю. Я ему иногда верил, видя, как охотно он уклоняется от писания, как с готовностью шатается по улицам, несется на край города, на край страны, на край света. Советский Союз он объездил вдоль и поперек, а потом, когда стало возможно – без устали носился по всему миру: Америка, Австралия, Япония… Когда ж при такой жизни писать? А вот писал же! И теперь, если всё написанное им издать, получится солидное собрание сочинений. Он ненавидел все запреты. На мой вопрос, как ему удается не толстеть, сказал:

— Держу диету — побольше жиров, побольше углеводов и побольше холестерину. Обожаю свежие булочки с маслом. И алкоголь в неумеренном количестве тоже очень рекомендую.

Он ненавидел всякие надписи, вроде «Не курить!», «Не входить», «Ногами не становиться». Как только их видел, так немедленно закуривал, входил и становился ногами. Я думаю, что его жизнь никак не могла сложиться иначе, потому что он жил в обществе, где были свои, очень определенные правила поведения, которые он нарушал постоянно. Мне рассказывали наши общие друзья, что при первом знакомстве, еще в сталинские времена, он сразу наговорил такого, что они отнеслись к нему с большим подозрением. А всё потому, что вёл себя необычно. О советской власти высказывался в любом обществе в такой форме, что слушатели иногда цепенели от страха. Совершенно не умел и не хотел пользоваться принятым в писательской среде языком намеков, особенно по телефону, хотя иногда пытался. О свержение Хрущева, например, он узнал в Киеве раньше, чем его друзья в Москве. Он позвонил им по телефону и памятуя, что говорить надо шифром, сказал, что прогнали лысого. Друзья продолжать разговор опасались, но очень уж было любопытно. А кто вместо него, спросили они осторожно.

А вместо него двое, сказал Вика, первый — Бровман (так на нашем языке именовался бровастый Брежнев), а второй… второй… Вика думал-думал:

— А второй — Косыгин!

Перед моей первой и единственной туристической поездкой в Чехословакию я позвонил Виктору Платоновичу в Киев.

— Володька! — закричал он в трубку. — В Праге обязательно зайди к Антончику. Ты знаешь, Антончик это такой парень, такой парень! Советскую власть ненавидит так же как мы!

Признаться, я думал, что после такой рекомендации меня, по крайней мере, снимут с поезда, но обошлось.

Некрасов никогда не пыжился и не думал, что сейчас своим словом научит все человечество, как надо жить. В отношениях со всеми был ровен и демократичен, не в политическом и не в общественном смысле, а просто в человеческом. Он не любил, когда его называли по имени-отчеству. Все его товарищи, которые были гораздо моложе, и даже дети, называли его Вика. Но вот начальству это не позволялось, и когда Министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева назвала его Викой, он тут же её оборвал:

— Если вы не будете обращаться ко мне по имени и отчеству, я буду называть вас Катей.

Вика любил рассказывать и показывать, как министр опешила, смутилась, покраснела и пролепетала:

— Ну что ж, мне это будет очень приятно…

Родственники умерших писателей обычно не любят, когда о писателях вспоминают, как они, например, пили. Но я считаю, что слово их песни не выбросишь, какой человек был, такой был. Некрасов много пил, но это для него было не просто пьянство, а собутыльничество, момент общения, открытия души с друзьями, близкими или случайными, которые на время пьянки становились как будто близкими. Эти пьянки были частью его жизни, причем частью ему весьма дорогой. Так же как и Твардовскому, который пьяниц считал лучшей частью человечества, но с горечью признавал, что (цитирую) «даже среди пьющих попадаются плохие люди».

Когда в Советском Союзе началась борьба с алкоголизмом, Некрасов, уже с Запада, откликнулся на неё вдохновенным гимном пьянству с друзьями или с одним другом. Это не просто пьянство, говорил он, а разговор, пусть невнятный, но откровенный, разговор, продолжающийся ночь напролет, когда бутылка постепенно пустеет, комната темна от табачного дыма, а размокшие окурки плавают в тарелке с обсосанными селедочными хвостами. А для полноты ритуала надо, чтобы водки обязательно не хватило, чтоб потом обежать куда-то в ночь, к таксистам, к полусонным ресторанным швейцарам, чтобы втридорога купить очередную бутылку и опять туда же, в задымленную комнату, к тому же столу, к той же тарелке с размокшими окурками. Может, я говорю слишком много, как он пил, но мне без этого обойтись трудно, потому что трезвым я его почти никогда не видел. В этом нет ничего оскорбительного для его памяти и он, я сам уверен, не оскорбился бы, потому что видел я его в числе общений со мной и с другими, общений, которые без ста грамм были просто непредставимы, а когда он работал, я его, понятно, не видел, а сам он об этом если и говорил, то только в том духе, что он человек ленивый, и вообще не писатель, пишет неизвестно для чего, время от времени. Кто видел его жизнь со стороны, мог бы и поверить – то пьёт, то опохмеляется, то встречает кого-то, то провожает, то путешествует, ложится к утру, встаёт к полудню, читает от корки до корки «Правду» и «Фигаро», шатается по книжным развалам, пивнушкам, картинным галереям, улочкам и переулочкам.

А теперь, когда он помер, я стал считать, сколько он книг написал и сам себе не поверил.

Есть анекдот о литераторе, когда его спросили, читал ли он «Войну и мир», «Евгения Онегина» и другие книги, отвечает, что я не читатель, я писатель. Так вот, Некрасов был не только писатель, но и читатель. Читатель настоящий, благодарный, хотя всегда утверждал, что ничего не читает. Раньше его любимой книгой были «Три мушкетера», потом рассказы Шукшина, с которыми он, по его словам, не расставался. Он всегда радовался появлению новых имен, радовался, когда открывал для себя новое, интересное, близкое. В России, я знаю, так было с Вячеславом Кондратьевым, здесь, на Западе — с Сергеем Довлатовым. В последние годы предпочитал читать мемуары, с восторгом говорил о мемуарах Петра Григоренко и Евгении Гинзбург, причем всегда начинал одинаково:

— Ты знаешь, я толстых книг не читаю, но эту прочёл и… — И сообщал о физиологическом конфузе, якобы, с ним случившимся в результате испытанного восторга.

Романы, впрочем, тоже читал.

— Ты знаешь, я прочёл Гроссмана и… — Конечно, опять случилось тоже самое. — Вот, про меня говорят Некрасов, правда о войне, правда о Сталинграде… Володька, вот она, правда о Сталинграде! И надо же, я же с ним встречался, но я не знал, какой это писатель…

Когда я говорил с Некрасовым в последний раз по телефону, недели за две до его смерти, он сказал, как бы самому себе удивляясь:

— Как ты думаешь, что я сейчас перечитываю? «Одноэтажную Америку». И ты знаешь, что случилось?

Я, конечно, знал, что случилось…

Были времена, когда общаться с Некрасовым было лестно и престижно, тогда он был окружен тучей друзей. Когда настали трудные времена, многие из них стали шарахаться от него как от чумы. А он, к моему удивлению, оказался всепрощенцем, он даже порывался выпить с двумя кагебешниками, устроившими у него в киевской квартире обыск. Они умилили его своей вежливостью, тем, что не разрешая ему выти из дому, прогуливали его собачку и к тому же оба оказались тезками — Витями. А друзьям, которые шарахались, легко всё простил, и изо всех мест, где бывал, звонил по телефону, слал открытки с диковинными видами, не упускал случая передать в Москву, Киев, Ленинград кому-нибудь что–нибудь. А когда друзья в процессе перестройки стали появляться в Париже, бежал сломя голову к ним на встречу.

Теперь в Советском Союзе он уже отчасти реабилитирован и надеюсь, что скоро будет реабилитирован полностью. Но до сих пор, я уже об этом говорил, о его заграничном периоде говорят как-то сквозь зубы, говорят неодобрительно, говорят, что вот, после книг, которые он написал в Советском Союзе он ничего хорошего не написал. Выделяют, естественно, книгу «В окопах Сталинграда». Я тоже считаю «В окопах Сталинграда» самой значительной книгой Некрасова, но это не мешает мне любить и другие его книги, повести, рассказы и путевые очерки, написанные по обе стороны стены. И «В родном городе», и «Сапёрлипопет», и «Киру Георгиевну», и «Маленькую печальную повесть», и «Записки зеваки», начатые на родине и продолженные в эмиграции. Здесь он издал много книг, но вошло в них тоже не всё им написанное. У него ест, по крайней мере, два первоклассных рассказа, которые по непонятным мне причинам он до самой смерти не напечатал. А еще один жанр, и вовсе в книгах не уместившийся, это его беседы, с которыми он выступал здесь, по радио «Свобода». Эти беседы обо всём, вольные, безыскусные, полные юмора, или горечи, или того и другого, всегда отличались таким обаянием, что не зря знакомые мне москвичи послушать их выезжали за город, где не так досаждают глушилки…

Нет, писатель Виктор Некрасов не кончился в 1974 году, когда он эмигрировал. Он писал до самой смерти и во всех своих книгах оставался самим собой — талантливым, правдивым и честным. А еще он был верным другом, задушевным собеседником, добрым человеком, был одним из тех редчайших людей, кого принято называть совестью народа.

Проводы Павла Литвинова.

Стоят, слева направо - М.Л. Левин, о. Сергий Желудков, В.Н. Войнович, Ф.П. Литвинова, М.М. Литвинов, В.П. Некрасов, В.Н. Корнилов; сидят - А.Д. Сахаров и М.Л. Литвинова (Копелева).

Москва, 1974 г. Фото П. Литвинова

Шутливый автограф Владимира Войновича на трёшке,

подаренной перед отъездом Виктора Некрасова в Швейцарию.

Москва, март 1974

21 декабря 1980 года. Первые минуты на немецкой земле.

Виктор Некрасов встречает Владимира Войновича

с супругой Ириной и дочерью Олей в аэропорту Мюнхена

Владимир Войнович, Виктор Некрасов и Наум Коржавин, США, 1981

Владимир Войнович, США, май-июнь 1981.

Фотография Виктора Некрасова

Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Булат Окуджава, Женева, 1982

Владимир Войнович, Виктор Некрасов, Соня Кечан, неопознанная, Германия, 1982

Владимир Войнович и Виктор Некрасов, Мюнхен, 1983.

Фотография Виктора Кондырева

Владимир Войнович, Виктор Некрасов и Мила Кондырева, Мюнхен, 1983.

Фотография Виктора Кондырева

Виктор Кондырев, Владимир Войнович и Виктор Некрасов, Мюнхен, 1983

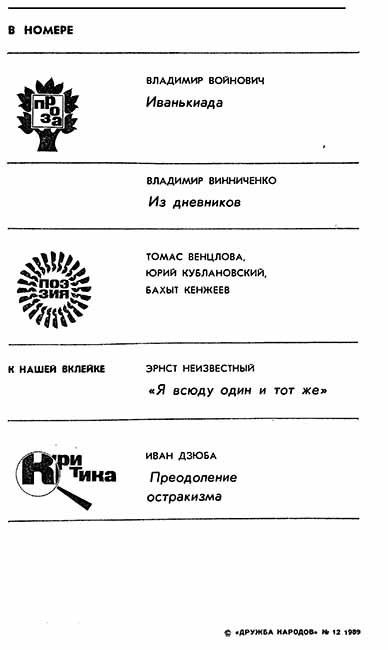

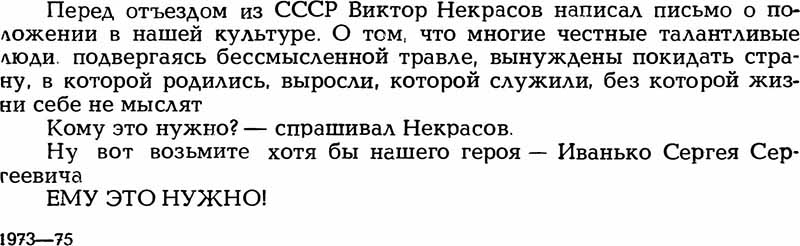

Отрывок из «Иванькиады»

Владимира Войновича (1977)

|

|

| Титульный лист журнала |

Оглавление журнала

|

С. 631

1 Виктор Некрасов «Кому это нужно?»

1 Виктор Некрасов «Кому это нужно?».

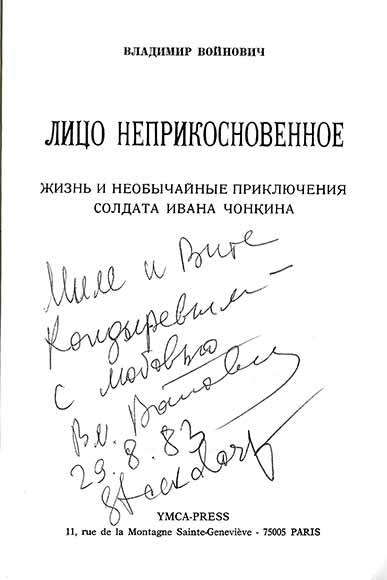

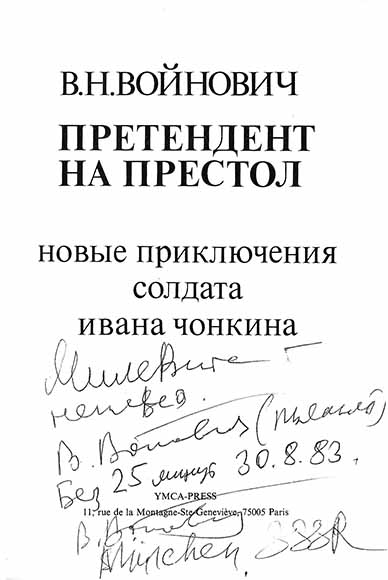

Дарственные надписи

Владимира Войновича на книгах

для Милы и Виктора Кондыревых

|

|

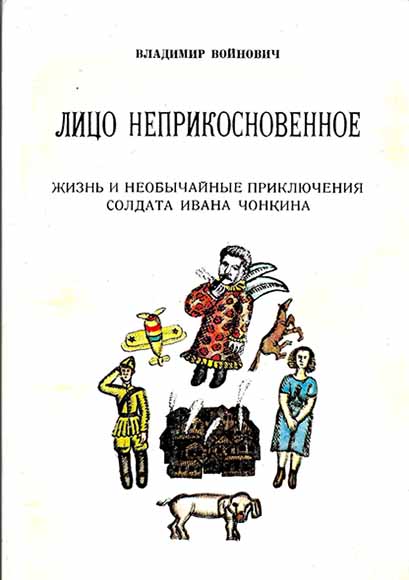

Обложка книги Владимира Войновича

«Лицо неприкосновенное»

|

Титульный лист

с дарственной надписью Владимира Войновича

для Милы и Виктора Кондыревых |

|

|

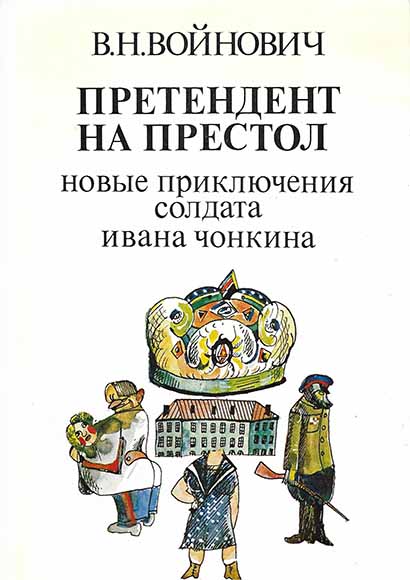

Обложка книги Владимира Войновича

«Претендент на престол»

|

Титульный лист

с дарственной надписью Владимира Войновича

для Милы и Виктора Кондыревых |

- «Радио Свобода». Беседа Виктора Некрасова с Владимиром Войновичем, приехавшим из Москвы (23—24.12.1980)

| Часть I, 23 декабря 1980 г.

|

Часть II, 24 декабря 1980 г.

|

- «Радио Свобода», передача «Культура. Судьбы. Время» — «В. Войновичу — 50 лет». В передаче участвуют А. Гладилин, В. Некрасов, С. Юрьенен. 1.10.1982.

- «Радио Свобода», передача «Писатели у микрофона». Владимир Войнович о некрологе Виктора Некрасова в «Московских новостях». 26.09.1987.

- Передача «Писатели у микрофона» — «Памяти Виктора Некрасова». Ведущий Александр Воронин беседует о Викторе Некрасове с Владимиром Войновичем и по телефону с Львом Копелевым. Анатолий Шагинян читает стихотворение Владимира Корнилова «Памяти Виктора Некрасова». 10.09.1988.

- Передача «Виктор Некрасов. Судьба эмигранта». С участием В. Войновича (2011)