Произведения Виктора Некрасова

Дедушка и внучек c P.S.

Рассказ

«В жизни и в письмах». Мемуарные очерки.

— М. : Советский писатель, 1971, стр. 5—60

(Впервые опубликован (без P.S.) в журнале «Новый мир»,

1968, № 9, с. 42—65)

В один из жарких дней конца июля 1966 года я стоял на Крещатике у остановки и ждал троллейбуса, из которого должен был появиться некий незнакомец.

Приехать он должен был первым, одиннадцатым или тринадцатым от Голосеевского леса, из гостиницы «Мир». Езды оттуда минут тридцать — тридцать пять, так что по моим расчетам к двенадцати он должен был быть здесь.

В глаза этого человека я никогда не видал. По телефону он сказал на плохом русском языке, что будет в синем костюме.

Минут в пять или десять первого он появился. Никакого синего костюма на нем не было, одет он был в обычную голубую рубаху и мятые буро-коричневые штаны. Но я сразу понял, что это он. А он — что это я.

— Стив? — полувопросительно-полуутвердительно сказал я.

— Стив, — ответил он.

Стив оказался очень высоким, очень худым, узкоплечим, очкастым и ничем не похожим на американца, хотя, когда он вылезал из троллейбуса, сразу можно было понять, что это иностранец.

— А где же синий костюм? — спросил я.

— О, я говорил по телефону в синем костюме, а потом увидел, что жарко, и надел этот вот... Это не хорошо?

Сказал это все c не6ольшими заминками, подыскивая слова, но, в общем, довольно бойко.

— Хорошо, — сказал я. — Пойдем.

И мы пошли в сторону Днепра. Когда мы подошли к «Кукушке», я спросил:

— А как ты относишься к ста граммам?

— Ста граммам? Чего?

Ясно, за все это время он ни с кем толком и не познакомилcя.

Мы сели за столик под грибком. Кругом никого не было Я взял по сто пятьдесят, по кружке пива и порции сосисок.

Стив улыбнулся — у него была очень приятная, чуть-чуть заcтенчивая улыбка — и сказал только:

— О-о...

— Не хочешь?

— Почему? Хочу. И опять улыбнулся. Против ожидания Стив не поперхнулся, даже не поморщился.

И по всем правилам понюхал корку хлеба.

— Научили уже? Где?

— Нигде. Просто знаю, что русские так делают. А зачем — не знаю.

Я объяснил, зачем это делается.

— Ну ладно, — сказал я, — Рассказывай...

1

Теперь, как принято было в романах двадцатых годов, а сейчас преимущественно в кино, перейдем от конца к началу. А началось это начало за сорок четыре года до конца — в последний день 1923 года.

Было мне тогда двенадцать лет. Учился, если не изменяет память, я пятой группе (классов тогда не было) 43-й трудовой школы. Занятиями нас не перегружали — это был период Дальтон-планов, психотехники и прочих педагогических новшеств, вполне нас устраивавших. Строго-настрого запрещалось готовить уроки дома, все должно было происходить в самой школе.

Да, нынешним школьникам, одолеваемым в школе учителями, а дома родителями, есть чему позавидовать. По «русскому языку» — по литературе — мы проходили, например, только Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» и «Поэзию рабочего удара» Алексея Гастева. («Мы растем из железа...» — единственное, что я запомнил.) Все остальное — Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой, Чехов — считалось тогда буржуазным и дворянским. Дома, правда, меня пытались приобщить к этой порочной литературе (тетка по профессии библиотекарь, по натуре — просветительница), но без особого успеха. Тургеневским барышням мы определенно предпочитали овеянных солеными и жаркими ветрами пиратов и ковбоев, а поэтичным березкам — джунгли, пампасы и саванны... Если не ошибаюсь, именно тогда появился и знаменитый «Тарзан» Берроуза — небольшие, в блестящих пестрых обложках книжечки, зачитываемые до дыр, тот самый Тарзан, который тридцать лет спустя повторил свое победное турне, на этот раз уже по экранам мира. Кроме того, были «Вокруг света» (сначала один, потом два — московский и ленинградский), «Мир приключений» и великое множество Капитанов Мариэттов, Сальгари, Кервудов, Жаколио и Буссенаров. Куда уж тут Тургеневу...

Итак, занятиями нас не донимали. Свободного времени было много. Особенно после того, как были распущены скаутские отряды, а «юных ленинцев», «спартаковцев» еще не было. Кстати, о степени «несоответствия эпохе и новым задачам» скаутских организаций мы, мальчишки, ничего не знали. Нам просто было весело. Ходили в походы, упражнялись на трапециях и кольцах, занимались французской борьбой, штудировали азбуку Морзе, сигнализировали флажками, изучали историю скаутского движения. Эта, последняя, надо признаться, ставила нас в тупик. Дело в том, что «отцом» скаутизма был английский генерал Баден-Пауэль, организовавший первые отряды молодых разведчиков во время англо-бурской войны, настоящим же кумиром нашим в то же время был его заклятый враг отважный Питер Мариц, геройскими похождениями которого мы зачитывались в очень популярной тогда книге «Питер Мариц — юный бур из Трансвааля» («Питер Мариц — молодой бур из Трансвааля», СПб : Девриен, 1912 г., 475 с. —

Примеч. авторов сайта).

Но, в общем-то, история тоже нас не очень интересовала, ее с успехом заменяли костры, печеная картошка, хождение по азимуту, завязывание морских узлов и преклонение и влюбленность в нашего «начота» (начальника отряда) — могучего и прекрасного, как викинг, Колю Свенсена.

Но все это было до двадцать третьего года. В описываемое же мною время скаутов уже не было и времени свободного было предостаточно. И тратилось оно в основном на Жюля Верна и упомянутых выше писателей, на марки (Лабуан, Борнео, французские колонии, треуголки Ниассы...), на деньги (керенки, шаги, карбованцы, «колокольчики», советские миллионы — все это бережно хранилось в толстом словаре «Ларусс») и конечно же на кино — многосерийные американские фильмы с погонями и стрельбой.

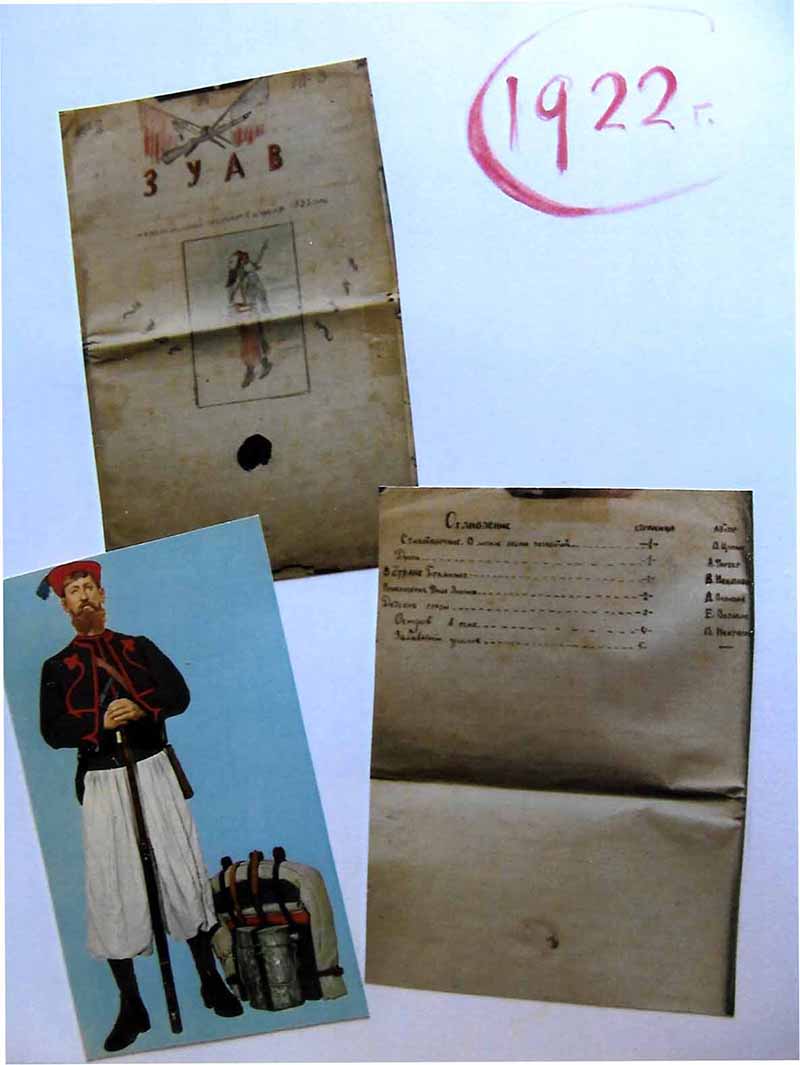

Кроме того, мы издавали журнал «Зуав», «печатавший» романы с названиями, начинающимися преимущественно со слова «Тайна...», и в течение трех месяцев я вел дневник.

Думаю, что идею вести дневник внушил мне пример тетки (ее дневники охватывают период с 1897 года до последнего дня ее жизни, до 1966 года, и занимают сейчас у меня в шкафу целую полку) и полная уверенность в том, что всякий уважающий себя писатель обязательно должен вести дневник. А писателем я мечтал стать (впрочем, так же, как и художником, артистом и путешественником) лет с семи—восьми, если не раньше. Начат дневник был 9 февраля 1924 года и закончен 28 апреля того же года. Дальше не хватило пороху. И слава богу. По бездарности он может соперничать, пожалуй, только с дневниками Николая II.

Состоял он в основном из информации о том, рано или поздно я встал, опоздал ли в школу, спрашивала ли немка или физик, как прошла письменная по математике, что я видел сегодня в кино «у Шанцера» и как провел вечер на именинах у Вали или Шурки. Кончался, как правило, каждый день словами: «Больше сегодня ничего не было. Я лег спать».

Если говорить серьезно о дневнике, то я всегда задаю себе вопрос: с какой целью и для кого его пишут? Для себя, друзей, потомства, для истории или чтоб выгородить себя перед кем-то? Тетка моя — я это знаю — вела его преимущественно для себя. Человек экспрессивный и импульсивный, очень близко к сердцу принимавшая все события — от квартирных недоразумений до государственных переворотов, — она должна была перед кем-то излиться, и так как этот «кто-то» не всегда был, она изливалась самой себе. И очень любила перечитывать потом эти излияния — через пять, десять, двадцать лет. Кроме того, в дневнике было много вырезок из газет, фотографий и обязательный список расходов (в отдельной книжечке), — думаю, что более точных сведений о ценах в нашей стране за более чем полвека не найдешь ни в одном справочнике.

Еще один-единственный раз я попытался вести дневник — в Сталинграде. Но пороху хватило тоже не больше чем на неделю, к тому же и тетрадка не сохранилась, и ее мне жаль.

Еженедельный журнал «Зуав» (потом он почему-то, вероятнее всего из патриотических чувств, переименован был в «Маяк») просуществовал тоже недолго. Вышло номеров пять, не больше. Судя по дневнику, в двадцать четвертом году мы с ребятами пытались его возродить, но из этого ничего не вышло.

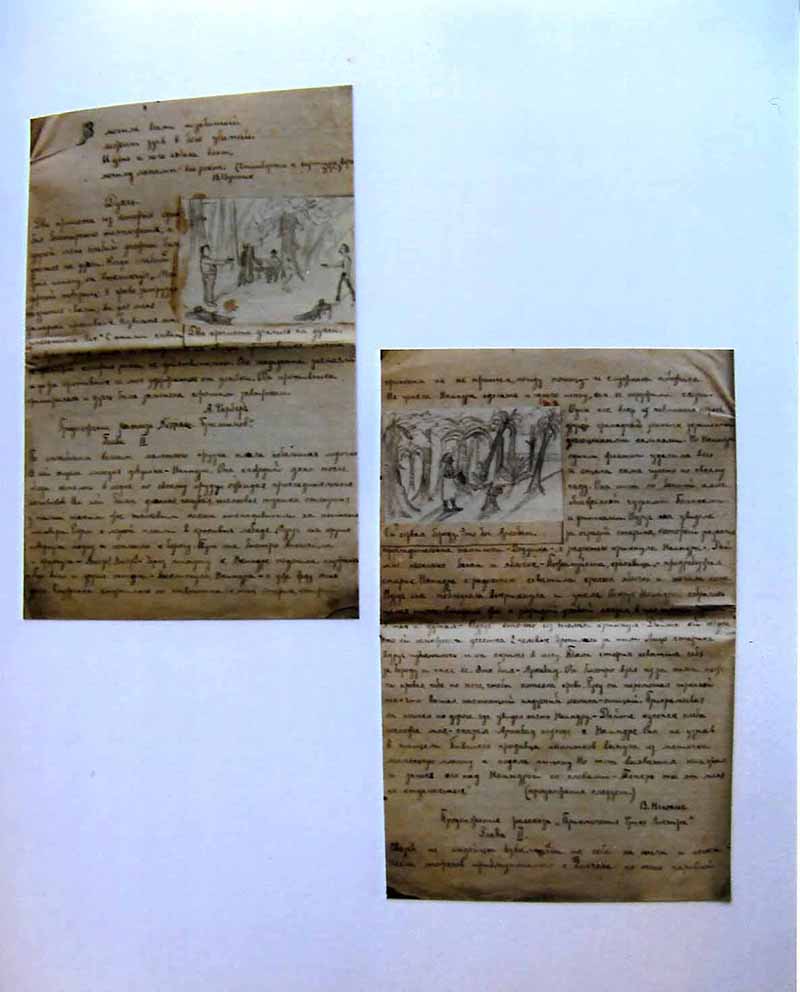

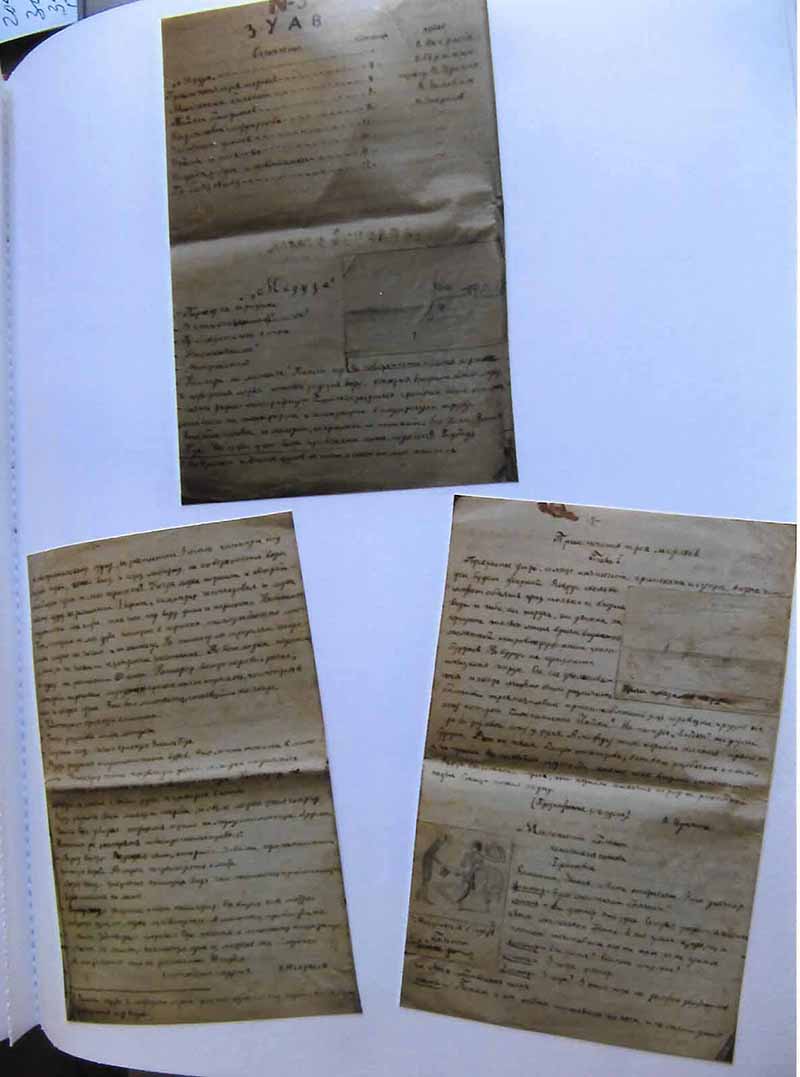

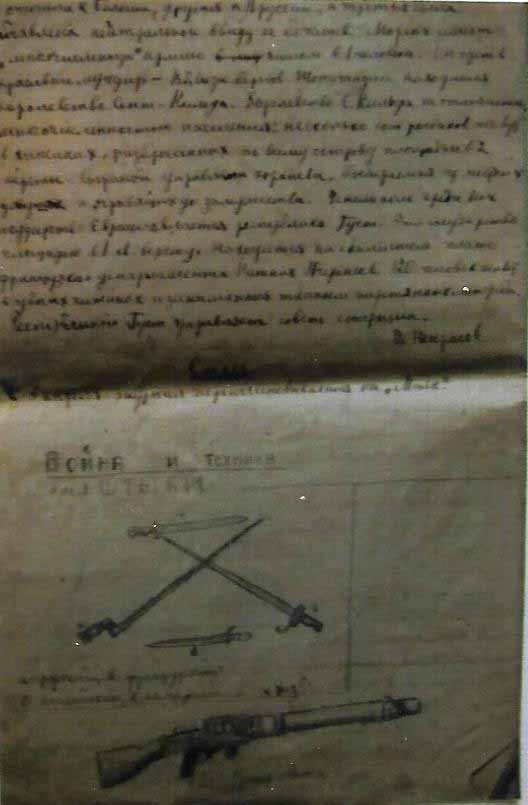

«Зуав» — на обложке бородатый дядька в красной феске и шароварах, а над надписью перекрещенные винтовка, сабля, наше красное и французское трехцветное знамя, а сверху опять-таки феска — был журналом приключенческим. Сотрудников в нем было четыре: я, Валя Цупник, Шура Воловик и еще один Шура по фамилии Фарбер. Руководство коллегиальное. Содержание — начала и в лучшем случае по одному продолжению романов, которые до окончания так и не доходили даже в голове у авторов. К каждому роману — мои иллюстрации. В спасенном номере 2—3 от 5 апреля 1923 года напечатаны были: продолжение романа «В стране браминов», продолжение романа «Приключения Фрикэ Алегира», начало «Острова в огне», «Медузы», «Приключения трех моряков» и «Тайны бандитов».

Прекрасны были концовки: «... Он выхватил кинжал и занес его над Намиэтой со словами: «Теперь ты от меня не отделаешься!» или: «... Именем короля вы арестованы. Следуйте за мной» — и тому подобное.

Начала были похуже, но и в них было нечто, не уступавшее Жюлю Верну. Ну чем, например, уступает «Таинственному острову» начало «Медузы»?

«— Корабль на горизонте.

— В скольких милях?

— Приблизительно в трех.

— Национальность?

— Австрийский...

— Открыть огонь!» и т. д.

Да, не сохранись этот номер «Зуава», я никогда и не подозревал бы, что у Австро-Венгрии, не имевшей никогда ни одного морского порта, был свой собственный военный флот (сужу по картинке, где изображен то ли крейсер, то ли дредноут). Так же, только из этого номера журнала, я узнал, прочитав раздел «По белу свету», что «после землетрясения в Чили исчез вулканический остров Пасхи. Погибло около тысячи человек». Боюсь, что тут подвело снабжавшее нас последними сногсшибательными известиями весьма солидное агентство — «Киевский пролетарий», впрочем, очевидно, оно же сообщило, а мы напечатали (вернее, написали от руки, журнал был рукописный) заметку, в которой говорилось, что «в Нью-Йорке до того усовершенствован радиотелеграфный приемник, что он имеется в автомобиле, и вы имеете возможность, едучи в автомобиле, слушать концерты очень хороших артистов».

Я так подробно пишу о всех своих дневниках, «Зуавах» и австрийских дредноутах вовсе не для того, чтобы вы всплеснули руками и «Ах, подумайте, так рано, а уже писал!», — просто мне кажется, что нынешнему читателю, особенно молодому, интересно будет узнать, чем мы жили, чем увлекались в те далекие счастливые дни, когда нам было по двенадцать лет.

Журнал «Зуав», 1922 г.

С. 1—2

(Увеличить)

С. 3—4

(Увеличить)

С. 5—7

(Увеличить)

С. 8—10

(Увеличить)

С. 11

(Увеличить)

С. 12—13

(Увеличить)

А дни эти, хоть и счастливые, были далеко не легкие. Жизнь была примусная, ломбардная (серебряные ложки и единственная в доме драгоценность — прабабушкина брильянтовая брошка), босоногая. В описываемое время этого уже не было, но за год, за два до этого не только я, но и мама— врач для посещений на дому — ходили летом только босиком, не боясь никаких битых стекол и гвоздей. Первый настоящий костюм я надел, когда мне было двадцать пять лет — ко дню защиты диплома, а до этого ходил в юнг-штурмовках, бархатных толстовках и перешитых из бабушкиных допотопных, но добротных юбок штанах на пуговках, вроде галифе. Вообще я не помню, чтоб покупались какие-нибудь вещи — все перешивалось из старья приходящими на дом портнихами, именуемыми в Киеве «модистками». Стол тоже не изобиловал яствами, хотя на пасху все же делались куличи, а на рождество обязательная кутья с маковым молоком, медом, орехами, коржами и узваром — этой традиции никогда не изменяли.

С детства я познал прелесть коммунальной квартиры. Я сейчас уж не припомню всех постоянно сменявшихся соседей. Был немец, француз-врач (во время оккупации), осетин из Дикой дивизии, чета библиотекарей, молодожены медики, милиционер с семьей, чекист с красивой женой и еще один чекист с очаровательным пацаном Юрочкой, семья спекулянтов, самый младший член которой четырнадцатилетняя Бузька обкусывала котлеты с нашей сковородки, тут же, правда, придавая им нарушенную остроконечную форму, и еще машинистка с мужем, и еще кто-то — всех не упомнишь. Принципиальных разногласий в этом Ноевом ковчеге, как нетрудно догадаться, было предостаточно, но меня все эти дискуссии об электрических счетах, невымытых коридорах и кошачьих лужах мало задевали. Усевшись в глубокое кресло в гостиной (до самой войны она так и называлась, хотя давно превратилась в спальню, столовую, кабинет и чертежку одновременно), я рассматривал марки или строчил очередную «Тайну» в свой «Зуав».

На собственные средства я выпустил (мне было тогда лет девять-десять) свое «Полное собрание сочинений» в десяти томах. Тома, правда, были небольшие, страничек по шестнадцать (сложенные пополам и разрезанные тетрадочные листочки), но на обложке все было по всем правилам, вплоть до указания издательства (то ли Девриен, то ли Гранстрем). И внутри все до единой страницы перенумерованы, разбиты на главы и оставлены даже, обведенные карандашом, места для иллюстраций. Оставалась самая малость — заполнить все десять томов текстом, но времени на это уже не хватило — помешали какие-то неотложные и более серьезные дела, вероятнее всего, очередные «неуды» в четверти. А может, в этот момент захотелось друг стать знаменитым художником, и я принялся с азартом за «Мосты вздохов» и «Шильонские замки». Так или иначе, но «Собрание сочинений» не вышло — ни у Девриена, ни у Гранстрема, ни даже у Сойкина.

Три слова еще о Киеве тех лет, и от реминисценций и милым автору воспоминаний перейдем к событиям.

По сравнению с сегодняшним Киевом Киев двадцать третьего года был городом маленьким — тысяч четыреста жителей, не больше, И столицей он не был, столицей был Харьков, на наш взгляд, самозванной, не имевшей на это никакого права. Мы были и красивее, и больше, и древнее, и трамвай у нас был первый в России и чуть ли не в Европе, и Днепр со знаменитым («самым большим в Европе») пляжем, и днепровские откосы, и каштаны, и два километра пирамидальных тополей на Бибиковском бульваре, посаженных еще при Николае I... И Крещатик с лучшим (в России, Европе?) кинотеатром Шанцер, и базальтовые, выложенные веером мостовые на Николаевской улице, и панорама «Голгофа» на Владимирской горке (не уступающая Севастопольской), и Столыпина в конце концов все-таки в нашем Оперном театре убили, а не в Харьковском и даже не в Одесском — одним словом, мы тяжело переживали незаслуженную, как нам казалось, опалу родного города и непрестанно кипели от обуревавшего нас «киевского» патриотизма.

Сейчас я вспоминаю о старом Киеве с понятным умилением — и Крещатик-то был не хуже, а может быть, даже и лучше Невского или Дерибасовской, со своей кофейней Семадени (перед названием стояло, правда, маленькое «б» — бывший), и кондитерской Фрудзинского (в прошлом «поставщика двора Его Императорского Величества», а сейчас тоже «б») с обязательными навесами — «маркизами» — над витринами, и Днепр шире, и уличные фонари красивее — высокие, тонкие, с изящной завитушкой наверху и какими-то бородатыми старцами на цоколях, и трамваи удобнее — прекрасные пульманы с широкими зеркальными окнами и открытыми площадками, на которые можно было вскакивать на ходу и висеть гроздьями, и на углу улиц Ленина и Воровского (бывшей Фундуклеевской и Крещатика) в деревянном и, на наш взгляд, очень красивом павильоне за 3000 рублей можно было посмотреть на вздымающуюся грудь спящей восковой Клеопатры с коварной змеей, а потом, в годы нэпа, там открыли рулетку, но туда уж нас не пускали. Одним словом, все было лучше, только вокзала мы слегка стыдились — длинного деревянного барака, построенного на месте заложенного нового, из-за первой войны так и не выстроенного. А в остальном — лучше Киева города не...

На самом же деле был он тогда грязен, пылен, зимой завален горами снега, выраставшими вдоль тротуаров, с нерасчищенными мостовыми, где вместо нынешних продольных автомобильных колей были поперечные от конских, извозчичьих копыт (да, нет больше этих толстозадых, с пуговицами на спине извозчиков, нет крохотных санок с медвежьей полостью...), и вода на пятый этаж, где мы жили, приходила только ночью, и целый день стояли наполненные ванны, и высокие, с изящной завитушкой фонари горели тускло, ничего почти не освещая, и улицы засыпаны семечковой шелухой (какие тогда были семечки — длинные, сухие, прожаренные — «конский зуб», на каждом углу не меньше пяти баб с корзинками), и «Правда» из Москвы приходила на третий день (я с детства наряду с жюльвернами любил газеты и старательно переписывал в отдельную тетрадку события на греко-турецком фронте и ход Вашингтонской конференции по разоружению, а до этого обязательно в каждой газете разделы «В стане белых» и «В черном лагере»), и телефоны были только в учреждениях и у богатых врачей, а автоматов совсем не было... И все же Киев был лучше всех. Лучше Москвы, Ленинграда (вернее Петрограда), Парижа, Нью-Йорка. Пятый в мире «по красоте» — это мы знали точно — после Неаполя, Сан-Франциско и еще каких-то двух, не помню уже каких.

И вот — наконец я приступаю к главному — в этот пятый по красоте город в самую его заснеженность, в мороз, в стужу приехал подтянутый пожилой господин в крахмальном стоячем воротничке (я видел их только на сцене у буржуев), с крохотной пишущей машинкой в футляре через плечо и двумя немыслимой красоты кожаными чемоданами, сверкающими никелированными замками. Приехал корректный, выутюженный господин из Америки, из Соединенных Штатов, директор Нью-Йоркской публичной (самой большой в мире!) библиотеки мистер Гарри Миллер Лайденберг. Приехал и остановился у нас! Вот так вот — просто у нас, в нашей квартире, на пятом этаже (лифт, конечно, не работал) дома № 24 на Кузнечной (тогда Пролетарской, а ныне Горького) улице и прожил у нас три дня...

Ну что я могу сказать? Подобного события я еще не переживал. Живой американец в нашем доме. В крахмальном воротничке, жилетке, в ботинках на толстенной, неснашиваемой подошве (я их внимательно изучил, пока гость купался в ванной, специально для него натопленной), в металлических, кажется золотых, круглых очках, очень сдержанный, вежливый, похожий на пастора, ушастый, с губами в ниточку и, по-моему, чуть-чуть всем своим путешествием ошарашенный.

Остановился у нас по той простой причине, что гостиниц в Киеве было всего, кажется, пять («Континенталь», «Прага», «Гранд-отель», «Марсель» и «Франсуа») и попасть туда было не легче, чем теперь, а тетка моя работала тогда в библиотеке Юго-Западных железных дорог, и ей поручено было ее московской приятельницей Л. Б. Хавкиной (к ней-то и приехал наш Лайденберг, она известна была за границей как крупный библиограф) встретить на вокзале и благоустроить заморского гостя. Устроили его в гостиной на широкой, удобной, орехового дерева бабушкиной кровати, а сами расселились по другим комнатам— тогда у нас их было три. Все эти три дня до поздней ночи у нас толклись посетители. Часам к двенадцати почетный гость уже не в силах был говорить — за день тетка так его замучивала всякими библиотеками и учреждениями, что к вечеру он буквально валился с ног. И все же он был двужильным, этот маленький, похожий на пастора, пожилой (ему было лет сорок, не больше, но мне казался он стариком) господин из Нью-Йорка, — выпив свой чай, он запирался в гостиной и долго еще стучал на машинке.

На меня особого внимания гость не обращал — мальчик как мальчик, — но теперь, кое-что узнав, я понимаю, что какие-то эмоции я у него вызывал: дома его ожидал сын Джон, мой ровесник.

Наутро четвертого дня Лайденберг уехал. Провожали его мать и тетка. Вернувшись, они обнаружили приколотыми английской булавкой к подушке два червонца. Все немного смутились, даже огорчились, но были тронуты.

На этом мое знакомство с первым в моей жизни американцем кончилось.

2

Прошло сорок лет. За это время я успел кончить школу, институт, повоевать, поседеть и даже побывать в Америке. Проходя мимо Публичной библиотеки в Нью-Йорке на Пятой авеню, я невольно вспомнил нашего гостя в крахмальном воротничке и подумал даже, не зайти ли, не спросить ли о его судьбе, жив ли, работает ли, но то ли постеснялся, то ли не было времени — не зашел.

Вернувшись в Киев, написал путевые заметки о своей поездке, Назывались они «По обе стороны океана». Они были подвергнуты, как у нас говорят, резкой критике. Свое дело эта критика сделала. Заметки привлекли внимание, и во многих западных газетах, в том числе американских, появились отрывки из них. В одном из этих отрывков упоминался Гарри Миллер Лайденберг — первый живой американец, с которым я познакомился...

И вот сколько-то там времени спустя я вынул из ящика письмо с американскими марками. Обратный адрес — США, Дженеаа, Джен Лайденберг...

Разобрал письмо с трудом, со словарем, но все же понял, что оно от сына, что нашего Гарри Миллера нет уже в живых, но сохранились письма, которые он выстукивал жене и детям у нас в гостиной, и что, если они меня интересуют, он, Джон, может выслать фотокопии. Дальше в письме было сказано, что я очень точно и похоже изобразил его отца, он сразу его узнал, но что директором библиотеки он тогда не был (какое разочарование через сорок лет!), а только заведующим, по-английски директором, одного из отделов, но очень уважаемым и почитаемым. Кроме того, сообщалось, что сам он, Джон, профессор литературы, в частности французской, читает лекции в университете и даже за границей (год или два прожил во Франции), что у него хорошая жена и двое отличных ребят — сын и дочь. Если я ему отвечу, он будет очень рад.

Я тут же ответил, а через месяц или полтора получил солидный пакет с обещанными фотокопиями. К ним приложена была фотография совсем, оказывается, не пожилого господина в крахмальном воротничке, ушастого, очкастого, аккуратно подстриженного, с пробором и губами в ниточку.

Такие же и письма его — точные, подробные, обстоятельные, аккуратно подстриженные, с ровным пробором. И в то же время непритязательные и очень искренние. Письма хорошего, доброго, чуть-чуть, как у нас говорят, занудного человека и трогательного семьянина.

Начинается с его поездки из Москвы в Киев. Я ее опускаю. Приступаю прямо с Киева.

«Понедельник, 31 декабря, 1923.

Часов до двух снег валил не переставая, потом небо стало понемногу проясняться, и к нашему прибытию с двухчасовым опозданием в Киев солнце ярко засветило. Все пассажиры нашего вагона были из Киева, и я очень расстроился, когда один из них заявил, что он никогда не слыхал ни названия гостиницы, куда я направлялся, ни той улицы, на которой она должна была быть. Перед моим отъездом г-жа Хавкина обещала позвонить своей подруге мисс Мотовиловой, библиотекарю управления железной дороги, и попросить, чтобы она встретила меня на вокзале и помогла получить билет до Львова. И все же у меня не было уверенности, что мисс Мотовилова встретит меня. Поэтому я зорко всматривался в лица встречающих и, признаюсь, был несказанно обрадован, увидев ее с сестрой на перроне, — до этого я встречал ее только раз, когда читал свою лекцию для мадам Хавкиной. Обе они с сестрой убедили меня, что лучше всего будет поехать сейчас прямо к ним и уже оттуда заказать номер в гостинице. Мы с мисс Мотовиловой втиснулись в санки, а сестра ее последовала за нами в трамвае.

Дома нас встретила добрейшая мать мисс Мотовиловой и сын ее сестры — мальчик примерно такого же возраста, как наш Джон. Часов в шесть мы сели обедать, а после обеда один за другим потянулись гости, библиотечные работники, — поговорить с человеком из далекой Америки. Разговор шел по-французски и только изредка кто-нибудь переходил на русский. Около десяти часов подали неизбежный ужин, хотя к тому времени я не успел еще опомниться от обеда. Из разговора я узнал, что семья Мотовиловых провела много лет в Швейцарии и в Париже, поэтому говорили они по-французски легко и свободно, как будто это был их родной язык. Все они настаивали на том, что сейчас уже поздно искать гостиницу, что нужно оставаться у них хотя бы до утра, когда можно будет узнать что-нибудь определенное относительно поездов на Львов. Я колебался, но приглашение было столь искренним и настойчивым, что я решился его принять. Хозяева были более чем гостеприимны. После ухода гостей сестра, практикующий врач, приготовила мне горячую ванну и, будто я был инвалидом, проверила градусником температуру воды. Можете себе представить, как крепко я спал, когда часов в 12 забрался в постель. Семья еще продолжала беседовать...»

________________

1 Да не подумает читатель, что письма эти — некий литературный прием. Нет, они действительно существуют, были написаны сорок пять лет тому назад. Но привожу я их с некоторыми сокращениями, чтобы не утомлять читателя.

Насколько я понял, мистера Лайденберга больше всего поражала любовь русских к ночным разговорам. А у нас это любили. Самовар давно уж остыл (кстати, наш гость очень им заинтересовался, но объяснить, где и как можно его приобрести, ни мы, ни гости не смогли), бабушка полоскала чайную посуду, я садился тут же на диване (в гостиной зимой всегда было холодно) читать «Миллионы индийской бегумы», а гости все не расходились. В этот вечер сидели часов до двух, может даже и до трех.

Когда я на цыпочках зашел за книгой в гостиную, где спал мистер Лайденберг, я услышал легкий храп и увидел при свете непогашенной лампы, что гость наш спит в ночном колпаке (таком, как у бушевских бюргеров в «Максе и Морице»), что вещи его аккуратнейшим образом сложены на стуле, на коврике рядышком ботинки с вложенными в них носками и кожаные шлепанцы без задников, а на ночном столике маленькая, в сафьяновом переплете книжица — очевидно, молитвенник, подумал я, но проверить постеснялся. Спал гость на спине, очень ровненько, сложив симметрично руки на животе, что тоже напоминало какую-то картинку из Буша. Все было очень интересно и непривычно.

«Мы позавтракали около девяти утра остатками от вчерашнего ужина, после чего я наблюдал испытания матери, выпроваживающей своего сына в школу. Школьные занятия начинаются здесь в десять, но мальчишке надо было уходить в девять тридцать, и процедура отправки его сильно напомнила мне процедуру отправки другого мальчика, которого я с радостью хотел бы сейчас увидеть.

Наконец сына выпроводили, и мы с мисс Мотовиловой смогли поехать по делам. Так как до десяти утра здесь все учреждения закрыты, мы решили осмотреть какую-то церковь. Я уже не помню ее названия, но она не принадлежала к числу самых древних. (По-видимому, Владимирский собор, — В. Н.)

После церкви мы пошли на городскую железнодорожную станцию взять билет до границы. Накануне мы узнали, что на Львов поезд идет только раз в неделю — по четвергам утром, к тому же идет только до границы, а как оттуда добираться до Львова — пока было неясно.

Придя на городскую станцию, мы прежде всего увидели угнетающих размеров очередь к единственному окну, в котором, по-видимому, продавались билеты. Далее мы обнаружили полное отсутствие какого-либо интереса к нам со стороны работавших здесь людей, каких-то неопределенного назначения чиновников. Один из них выразил свое крайнее удивление по поводу того, что мисс Мотовилова требует у них сведений о согласованности движения поездов по ту сторону границы. С таким же успехом вы можете спрашивать расписание поездов в Америке, заявил он, забывая, что единственное, что мы хотели узнать, — это что делать человеку, который добрался до границы и хочет продолжать дальше свой путь. Я занял место в хвосте, пока мой ангел-хранитель допрашивал по очереди этих людей, получая чем дальше, тем меньше сведений. Прошло больше получаса, пока нам пришли счастливая мысль послушать, что нам может сказать по этому поводу польское консульство, выдающее визы на въезд в Польшу.

Консульство находилось довольно далеко, но я рад был случаю поразмять ноги и посмотреть город. Мисс Мотовилова уже не молода, но она прекрасный ходок. Мы добрались до консульства, и там начались знакомые уже мне испытания. Провели мы там почти два часа и ушли оттуда, узнав не больше, чем знали до того. Заставив нас довольно долго ждать, консул в конце концов нас принял и заявил, что не видит никаких оснований, почему бы нам не поехать поездом завтра, но посоветовал убедиться раньше, не отменен ли он и пропустят ли меня русские через этот пункт границы. Это означало прогулку в другую часть города.

Ну-с, мы вскочили в санки и отправились в иностранный отдел паспортного стола выслушать очередной ответ, как переехать границу. И там — о счастье! — мы впервые встретили человека, который располагал по этому поводу определенной информацией. Он сообщил, что если я выеду завтра, во вторник (а оказывается, есть еще один поезд — во вторник), то буду иметь удовольствие вернуться обратно в Киев, так как поляки отказались поставить в этом пограничном пункте правомочного офицера. Русские просили установить три контрольных пропускных пункта, но поляки согласились только на один, и чтобы через этот пункт переехать, нужно отправиться поездом в четверг. Я по-немецки сказал ему, что, хотя я и разочарован, все же готов тут же повесить ему медаль на грудь, как первому и единственному человеку, который дал мне вразумительный ответ. Конечно, хотелось бы выехать завтра, но теперь — раз так нужно — буду спокойно ждать четверга, невыносима только неопределенность. Человек усмехнулся — он был явно доволен, что кто-то с удовольствием ушел из его учреждения, — и дал мне требование на билет и плацкарту на поезд в четверг. Увы, придется быть на вокзале в несуразное время — в шесть часов утра! Что это для меня значит, вы поймете, если вспомните, что я обычно встаю в восемь и даже девять часов. Но я заметил, что у мисс Мотовиловой дома есть будильник, и если надо — я встану. Подумать только — если я просплю, придется ждать еще целую неделю!..»

Думаю, что славный наш Лайденберг не без ужаса должен был представить себе эту предполагаемую неделю. Дело в том, что тетка моя, Софья Николаевна, человек, готовый распластаться в лепешку, чтоб чем-нибудь кому-нибудь помочь, была при этом человеком властным и деспотичным. Думаю, что добрейший и деликатнейший гость наш понял это после первого же дня. Из дальнейшего читатель увидит, что у него были основания опасаться теткиного напора и желания показать все, что только можно и кого должно.

«...Из паспортного стола мы отправились в библиотеку, в которой работает один из наших вчерашних гостей. Живет он при библиотеке, которой и заведует, а библиотека принадлежит школе политического просвещения офицеров и солдат. Это убежденный коммунист, душой и телом преданный своему делу. Прошлой ночью он удивлялся, почему мы в США после войны сохранили старую систему классификации: ведь послевоенные события в корне изменили все отрасли науки, в особенности общественные, и все, что было правильно раньше, неправильно сейчас. Я ответил, что мы мало интересуемся абстрактными схемами классификации, что для нас важно найти удобный план расположения книг по данному предмету и что, насколько мне известно, ни одна библиотека в США не меняла и не собирается менять свою классификацию в связи с войной.

Мы 6eз всяких трудностей нашли эту библиотеку, расположенную в здании старинного монастыря. Все монастыри тут используются под различные учреждения, и пока мы проходили по коридорам и сводчатым переходам, я развлекался тем, что старался себе представить, что думали бы бесчисленные монахи, проходившие когда-то под этими сводами, если б могли видеть толпы солдат, пробегающих взад и вперед по этим коридорам сейчас. Библиотека невелика, но недостаток книг возмещается их целесообразным подбором. Назначение школы — обеспечить книгами командиров и бойцов так, чтобы они правильно знакомились с основами коммунизма, Красной Армией, общественными науками.

Вообще должен сказать, одобряем ли мы политику советского правительства или нет, нельзя не оценить проделанную им громадную работу по воспитанию подрастающих поколений в духе, как оно полагает, правильных принципов управления Россией. Наш библиотекарь показал нам свой каталог новых поступлений, карточный каталог и схему административной деятельности. Заведующий библиотекой жаждал критики и совета, где бы он мог получить нужные ему книги об американских библиотеках. Я честно сказал ему, что люди, которые смогли придумать и провести в жизнь все те методы пропаганды и организации, которые я тут увидел, могут сами писать книги на эти темы и не нуждаются в советах американцев; но все же дал ему адрес Милема в Чикаго.

Покинув библиотеку, мы с мисс Мотовиловой вскарабкались на вершину ближнего холма, где расположена одна из старинных церквей, чтобы посмотреть на окружающую местность и раскинувшийся под нами Днепр. Вид долины, купающейся в мягком свете заходящего солнца, с покровом снега на земле и скованным льдом Днепром производил глубокое впечатление.

Оттуда мы отправились домой, заглянув по дороге в государственную библиотеку Украины. Хотя ей всего только пять лет от роду, она вмещает свыше миллиона томов. Большинство из них все еще свалены, как дрова, в ожидании, когда их классифицируют и разнесут по каталогам. По большей части это книги из национализированных частных библиотек помещиков и буржуазии. Библиотека помещается в плохо приспособленном для этого здании бывшей гимназии и работает, преодолевая те же препятствия, с какими и нам приходилось сталкиваться в старых зданиях.

Читальный зал был полон, и обслуживающий персонал едва справляется с выполнением заказов. В зале я заметил выставку произведений Ленина и две выставки книг, посвященных революционному движению в Германии. Мы посетили заведующего библиотекой, и он настоял на том, чтобы мы с ним поели — какие-то мясные шарики, капусту, жареную картошку и черный хлеб. После обеда, а это, очевидно, и было обедом, он объяснил нам систему классификации в его библиотеке, а потом стал расспрашивать меня о положении дел в Нью-Йоркской библиотеке. С кем бы вы тут ни заговорили, трудно отвлечь их внимание от размеров нашего бюджета, заставить понять, что библиотекарю у нас немногим легче прожить на жалованье, которое им тут кажется «княжеским», чем им на свое...»

О жалованье, жалованье! К сожалению, тети Сонины дневники и расходные записи с 1917 по 1926 год погибли во время немецкой оккупации, а то я мог бы с точностью до копейки (вернее, тысячи) записать, что и сколько в те дни стоило и из чего состоял бюджет семьи среднего служащего. Могу только сказать, что до 1922 года все мы, даже босоногие мальчишки, были миллионерами, потом ворочали десятками тысяч и только в 1923 году узнали, что такое «один рубль» (на новых дензнаках было написано: «Один рубль 1923 г. равен одному миллиону рублей дензнаками, изъятыми из обращения, или ста рублям дензнаками 1922 г.»). Кроме прозаических «дензнаков», были, правда, еще и белоснежные, хрустящие «червонцы», банковые билеты (1,14234 грамма чистого золота на один червонец), но до них наши детские руки не дотягивались.

Ну, а жалованье? Что же было тогда жалованье? И как сравнить его с княжеским (в кавычках или без кавычек) жалованьем среднего американца? Из дальнейшего читатель увидит (я забыл, мистер Лайденберг записал), что тетка зарабатывала 29 рублей в месяц, а мать — 40, что по лайденберговским расчетам равно 14,5 и 20 долларам... Ох, думаю, что американские врачи и библиотекари получали тогда чуть побольше и покупка обуви или штанов не была для них проблемой — одним словом, я решительно убираю кавычки.

«...С библиотеками покончено... Домой, к обеду, поговорить немного с гостеприимным семейством и спать как можно скорей!

В прошлом году как раз в это время я сидел у камина, стараясь раскрыть крышку фотокамеры, которую заело, когда Мадлен снимала снегопад на рождество, а я был в Чикаго. Сколько раз я думал о вас сегодня, надеялся, что вы здоровы, мечтал хоть одним глазом взглянуть на вас и мысленно посылал свои наилучшие пожелания вам, моим любимым. Пусть счастливо закончится старый год и пусть новый принесет каждому только хорошее. Очень люблю вас всех!..»

«Вторник, 1 января 1924 года.

Прошлой ночью, после того как я закончил письмо и уже собирался ложиться, пришла мисс Мотовилова и настояла на том, чтобы я зашел в столовую на чашку чая. Я уже в тот вечер успел отклонить одно такое приглашение, но на этот раз должен был его принять. В столовой я нашел двух дам примерно такого же возраста, как мисс Мотовилова. Обе неплохо изъяснялись по-немецки, и весь вечер мы проговорили о моих впечатлениях от России, о положении в Европе, и Германии в частности, о мире в целом. За разговором мы с удивлением обнаружили, что не заметили, как перешли из одного года в другой, и по этому случаю выпили за Новый год — чаю, к негодованию и неодобрению большинства присутствующих...»

Боюсь, что тут Лайденберг, при всей своей дотошности, что-то напутал. Не может быть, чтоб не было вина или хотя бы налиаки. Водки у нас в доме не было (познакомился с нею впервые в девятнадцать лет и, мягко выражаясь, особого удовольствия от этого знакомства не получил, а мать еще меньше), и в НИИ тоже не часто, но вишневая наливка, стоявшая в больших бутылях на подоконниках в гостиной, всегда была. Думаю, что именно ею в высоких хрустальных с мелодичным звоном бокалам мы и чокались в ту новогоднюю ночь.

О чем говорили — не помню, возможно, что действительно о Германии, Европе и всем вместе в целом. Помню только, что, когда гости ушли, бабушка, Алина Антоновна, самый добрый человек из всех, кого я знал за всю жизнь, несколько утомленная гостями и поздним часом, но довольная, что все «обошлось», принялась за посуду, а тетя Соня с увлечением стала вспоминать Париж.

И тут выяснилась забавная деталь. Очевидно, больше из вежливости мистер Лайденберг спросил, где мы жили тогда в Париже. «Рю Ролли, 11, возле парка Монсури», — хором ответили бабушка и тетя... Мистер Лайденберг тут же вынул из бокового кармана кожаную записную книжечку и, полистав ее, торжественно сообщил — бывает же такое! — что несколько месяцев тему назад он был именно в этом доме — рю Ролли, 11, да-да, у него там живет знакомый, очень приличный субъект, тоже библиотекарь... Тетя с бабушкой очень обрадовались этому совпадению, даже я, хотя о той квартире помнил только то, что как-то ночью, проснулся от сильной стрельбы и меня поднесли к окну посмотреть на лучи прожекторов: над городом летел цеппелин.

«...Взглянув на часы, я с ужасом увидел, что уже почти два часа ночи. Вот видите, как я встречал Новый год! Старшая сестра, врач, мать Виктора, которому двенадцать лет, ушла на новогоднюю встречу врачей, и когда я спросил, не надо ли ее встретить, мать и сестра, улыбнувшись, посоветовали подождать до утра, а там будет видно. Тогда я лег и проспал сном праведника и человека с чистой совестью до самого утра. Когда я пришел к завтраку, выяснилось, что мать Виктора вернулась только в восемь утра, так как между часом и восемью трамваи не ходят. Встречей Нового года она осталась очень довольна и сейчас была готова приступить к своей работе...»

Спасибо мистеру Лайденбергу! Не будь его писем, я не смог бы через сорок пять лет уличить свою мать в ветрености. А теперь могу... Попробуй я сейчас убежать на встречу Нового года в какой-нибудь компании без нее. А она вот убежала к каким-то своим врачам...

«...После завтрака нашел атлас и стал по нему проверять свой маршрут до Львова. В это время пришла мисс Мотовилова и сообщила, что только что говорила с человеком, который был во Львове на прошлой неделе. Ездил он туда на Волочиск и находит эту дорогу очень удобной. Я заявил ей, что ко всем этим новостям я глух, что я раз и навсегда принял решение ждать до четверга и не интересуюсь ничем, кроме поездов, отходящих в четверг. Документы мои я порядке, на паспорте отмечен пункт переезда Шепетовка, и на Шепетовку я и поеду. Я не собираюсь искать новых путей, в особенности здесь, на востоке.

Мисс Мотовилова согласилась и тут же заявила, что мы посетим сегодня монастырь Лавру...»

Дальше идет подробнейшее описание Лавры, затем Киева, которое я, чтоб не утомлять читателя, опускаю, тем более что все эти сведения с успехом можно почерпнуть в любом путеводителе. Кстати, лучший из них профессора Эрнста (издание тридцатых годов), ставший сейчас, правда, библиографической редкостью.

«Четверг, 3 января.

В поезде между Шепетовкой и Здолбуново. Шепетовка — последняя русская станция, Здолбуново — первая польская. Вчера я ничего не писал, так как при пересечении границы не хотел иметь при себе лишних бумаг. Оглядываясь назад, я вижу, что прошедшие дни были интересными, хотя по временам я спрашивал себя, где я нахожусь и что со мной будет. Видите ли, определенно известно было только одно, что на Львов идет всего один поезд в неделю, из Харькова, и билеты на него в Киеве начинают продавать только утром в день отъезда. Более того, отправляется он, по расписанию, в семь утра — удобнее не придумаешь. Предварительной продажи билетов нет: во-первых, до прибытия поезда неизвестно, сколько будет свободных мест, во-вторых, курс рубля меняется так быстро, что продавать билеты заранее по ценам прошедшего дня было бы убыточно. Однако мне хотелось бы спросить какое-нибудь ответственное лицо, почему нельзя прицепить в Киеве вагон, билет на него продавать заранее, а разницу в стоимости взимать в день отъезда. Но, наверно, это противоречило бы какому-нибудь предписанию и нарушило бы всю систему. Мне было любопытно видеть, как нечетко организована эта система.

Мисс Мотовилова заведует всей библиотечной сетью Киевской железной дороги (старик склонен был к преувеличениям, она была рядовым библиотекарем. — В. Н.) и в качестве таковой входит в железнодорожную администрацию. Я думал, что она может позвонить начальнику отдела пассажирских перевозок и узнать для меня время отхода поезда и стоимость билета. Оказалось, однако, что даже она не может ничего узнать. А ведь она приняла во мне очень серьезное участие и считала себя ответственной за все, что со мной случится. Оглядываясь назад, я вижу, что обо мне здесь заботились каждую минуту. Это было более чем любезно с их стороны, хотя меня это крайне смущало и мне трудно было выразить свою признательность. Не знаю, что бы я делал без мисс Мотовиловой, и думаю, вы поймете, что значила для меня ее помощь, когда узнаете обо всех моих похождениях.

Как я уже писал, было решено ехать поездом в четверг. Во вторник вечером пришел один человек, который стал убеждать меня, что, по его мнению, крайне опасно выходить на улицу в пять часов утра, а надо отправиться на вокзал накануне поздно вечером и провести ночь там. Для убедительности он рассказал, как у его знакомых рано утром по дороге на вокзал отняли пальто, сумку и какие-то еще вещи. Рассказ его был так убедителен, что, казалось, ничего, не оставалось, как последовать его совету. Я готов был это сделать, но когда узнал, что мисс Мотовилова намеревается сопровождать меня и здесь, я решительно воспротивился,

Наутро, в среду, сравнительно рано, мы отправились на вокзал в надежде получить какие-нибудь дополнительные сведения. Начальник вокзала, недовольно хмыкнув, взял у меня записку с распоряжением предоставить мне плацкартный билет, никто, даже он, не мог добавить ничего нового к тому, что мы уже знали. Пока мы ждали у окошка, мисс Мотовилова разговорилась с одним из носильщиков, и мы условились, что он зайдет за нами домой в пять утра, чтобы нести чемодан и сопровождать нас на вокзал. Если бы все истории, которых мы наслушались, были правдой, то было бы далеко не безопасно доверять даже ему, но мы решили, что у него честное лицо, и я отказался рассматривать какие-либо другие предложения.

С вокзала мы пошли на почту, чтобы отправить фунтов десять книг, которые я получил накануне в монастыре. Увы, их не приняли — они превышали максимальный вес, установленный для бандероли. Но даже если бы мы вынули лишнее, то все равно не удалось бы их отправить, так как еще требовалось специальное разрешение из Москвы на вывоз книг. Делать было нечего, и мы решили таскаться с ними по городу до возвращения домой, а там оставить их мисс Мотовиловой для отправки при удобном случае. Вторая постигшая нас неудача состояла в том, что на телеграфе у меня не приняли телеграмму Арктовскому о моем предстоящем выезде. Оказывается, международные телеграммы принимают только на центральном телеграфе, откуда их сперва передают в Москву на проверку. Пришлось пойти на центральный телеграф, но молодой человек, принимающий там телеграммы, куда-то ушел, и никто не мог сказать, где он и когда вернется. После долгих разговоров мы упросили другого служащего принять нашу телеграмму. Ну, что вы скажете о системе, нормальное функционирование которой зависит от присутствия на своем рабочем месте одного-единственного служащего?»

Бедный, бедный Лайденберг. Трудно было ему, конечно, воспитанному на американском сервисе, привыкать к нашим порядкам тех лет. Но он был деликатен — в разговорах ни на что не жаловался и позволял себе это разве что в письмах домой. Только один раз, помню, когда его чуть ли не силком вытащили на встречу Нового года, он сказал: «И как это вы, русские, не устаете? Целый день бегаете, целый день на ногах, а к вечеру как ни в чем не бывало — можете полночи о политике еще говорить...» Сказал и смутился — не обидел ли? Но никто не обиделся, только рассмеялись, — знал бы он, что значит постоять часок-другой в очереди или сесть в трамвай в половине девятого утра...

«Только что я заметил, что допустил серьезную неточность в изложении, которую вы, надеюсь, простите. Со станции мы сперва пошли не на телеграф, а в библиотеку, где работает мисс Мотовилова. Насколько мне известно, ничего подобного по нашу сторону океана нет. Эта библиотека для служащих местного железнодорожного узла и членов их семей. Помимо абонемента, есть читальный зал, комната для детей, хорошая коллекция диапозитивов для просмотра с помощью проектора. Мы осмотрели разные отделы библиотеки, и мне пришлось отвечать на обычные вопросы. Я убедился, что, с кем бы из библиотечных работников мне ни приходилось встречаться, все они задают несколько одинаковых вопросов. Первый касается классификации, второй — интереса, проявляемого у нас к Эптону Синклеру, третий — моих впечатлений о России.

Вчера я сказал одному молодому человеку, задавшему мне два последних вопроса, что мои впечатления об административных способностях русских были бы лучше, если бы мне удалось найти хоть одного человека во всем железнодорожном ведомстве, который мог бы сказать мне, в какое время по расписанию завтрашний поезд должен прибыть на границу. Молодой человек только улыбнулся и, очевидно, чтобы переменить тему, тут же спросил, в каком углу карточки — правом или левом — принято в Америке ставить шифр. Я вынужден был сказать ему, что я самый несведущий человек в этом вопросе и что, по моему твердому убеждению, достаточно взять наугад пять любых библиотек в любых пяти городах, чтобы найти шифр и в левом углу, и в правом. Оказалось, что по этому вопросу, как и по многим другим вопросам такой же важности, Россия расколота на несколько лагерей.

В той же библиотеке я должен был высказаться и о том, как я оцениваю советскую систему торговли книгами. Я сказал, что, насколько мне известно, в нашей стране подобной работы не проводится и что эта работа заслуживает большой похвалы. Потом мисс Мотовилова с особым удовольствием показала мне детскую комнату, и я уверен, вам будет интересно послушать эту историю. Для оформления ее детям двенадцати-тринадцати лет поручено было самим сделать в виде плакатов иллюстрации к некоторым сказкам Пушкина, причем вся эта работа должна была быть выполнена в истинно русском стиле. Результат превзошел все ожидания — и взрослые и дети были очень довольны. Однако плакаты эти не долго провисели на стенах. В библиотеку был назначен новый комиссар, который, войдя в комнату, сразу же заявил, что все эти плакаты надо немедленно снять. Ему не понравилось, например, что крестьяне были представлены слишком идеалистично, им следовало бы выглядеть более материалистично, а на головах некоторых аистов были короны. То, что короны им положены по содержанию сказки, он считал несущественным. Не те были времена, чтобы рисовать короны. Я не помню, какие у него еще были возражения, но помню, что все они были приблизительно этого же рода. Вы можете представить себе, с каким интересом я осматривал стены этой комнаты и как я был рад, что часть старого оформления все-таки осталась: простые бордюры и греческие фризы, которые, очевидно, считались менее вредными для юных умов.

Из библиотеки мы пошли на центральный телеграф, послали Арктовскому телеграмму о моем приезде, а оттуда направились в университетскую библиотеку, где я нашел одну из лучших коллекций, которые мне когда-либо приходилось видеть. Она находилась в отличном порядке, и библиотекарь сказал мне, что все до единой книги были занесены в каталог. Я должен был признаться, что за всю мою практику я знал только одну библиотеку, о которой можно было бы сказать то же самое. Только когда мы уже заканчивали осмотр библиотеки, я понял, почему она находилась в таком образцовом порядке. Оказывается, студенты этой библиотекой не пользуются, а профессора всегда хорошо обращаются с книгами. Поскольку читателей было немного, жизнь этого библиотекаря можно было бы назвать идеальной, если бы только помещение библиотеки лучше отапливалось.

После осмотра библиотеки мы пошли купить немного хлеба и мяса на дорогу, а потом обедать. После обеда пришло несколько гостей. Я по возможности старался быть в своей комнате, побрился, уложил все, что мог, и часов в десять попробовал лечь спать. Однако здесь, в России, это оказалось невозможным. Пришли другие гости, потом мы пытались завести два будильника, потом был чай, потом еще гости... Когда я ушел к себе, было уже 11 часов, а разговоры все еще продолжались...»

Когда около двенадцати я зашел в гостиную за своими учебниками, я застал мистера Лайденберга уже мирно спящим все в том же бумажном колпаке и со сложенными симметрично на животе руками. Шлепанцы и ботинки с носками стояли точно на том же месте, что и прошлый раз, белье и брюки аккуратно сложены, а на ночном столике молитвенник и на этот раз еще будильник, который, как выяснилось потом, в нужный час так и не зазвонил — с ним это случалось довольно часто.

«...В пять я встал, оделся и за четверть часа был готов. Все остальные, кроме Виктора, тоже были на ногах. Здесь оказался также один из гостей, который пришел уже после того, как я лег спать, и проспал ночь на кушетке с тем, чтобы сопровождать сестер с вокзала домой. Это был известный географ, сын и внук университетских профессоров. Мисс Мотовилова приготовила для нас чай, и когда в полшестого, точно в срок (и это в России!), пришел носильщик, мы впятером отправились на вокзал. Утро было прекрасно: на востоке светился тонкий-тонкий месяц, звезды сияли вовсю, было холодно, но мороз не обжигал. И на всем получасовом пути до вокзала никакого намека на воров, грабителей или каких-либо других злодеев.

По пути мы видели пожар. Горели верхние этажи железнодорожной почты. Здание горело вовсю, но, поскольку никто из местных жителей не волновался, я решил, что нет необходимости подымать панику. Как раз когда мы проходили мимо, подъехали пожарники, но, как и следовало ожидать, вода в трубах замерзла.

Мы пришли на вокзал ровно в шесть, и, если можно было полагаться на нашу информацию, поезд должен был прибыть в 6.25. В залах была масса народу, все толкались и куда-то спешили. Впрочем, нет, не все, некоторые пили чай у столов или жевали хлеб, но все же толпа в целом напоминала муравейник. Нам удалось устроиться возле стола, а носильщик отправился разузнать насчет поезда. Вернулся он с отрадной вестью, что поезд опаздывает всего на два-три часа. В ожидании его прихода я выслушал не менее десятка историй о том, как у людей воровали вещи прямо из-под носа, как воры взрезали чемоданы и как мало в Киеве людей, у которых за последние несколько лет ничего не украли. Забавно, не правда ли?

В девять мы простились с той сестрой, что была замужем, и с географом. К этому времени уже совсем рассвело, и оба они пошли на работу. Носильщик объявил, что поезд будет минут через десять, и я попросил мисс Мотовилову обязательно, когда она вернется домой, взять то, что я оставил на своей подушке. Я все ломал себе голову, как бы отблагодарить этих добрых людей, и прошлой ночью решил, что лучше всего будет оставить два червонца (около десяти долларов), приложив записку с просьбой купить что-нибудь матери в знак моей признательности. Поскольку мисс Мотовилова получает только 29 рублей (14,5 доллара) в месяц, а сестра 40 рублей, я считал своим долгом как-то выразить свою благодарность и думал, что лучше будет, чтобы они сами что-нибудь купили себе.

Поезд прибыл в 9.25, опоздав ровно на три часа. Я погрузился в вагон, простился со всеми и проводил глазами мисс Мотовилову и носильщика, которые, я был уверен, расстались со мной с чувством большого облегчения. Мисс Мотовилова дала мне открытку, чтобы я послал ее им с пограничной станции, и конверт для письма, заверив меня, что, получив эти письма, она готова будет отслужить в церкви благодарственный молебен. Да, если бы не она, не знаю, что бы со мной было, ибо достать этот злополучный билет из Киева во Львов оказалось самым трудным делом во всей моей поездке.

Я прервал свои записи, так как поезд подходил к Здолбуново на польской стороне границы.

Сейчас я сижу уже в варшавском поезде, он, как мне кажется, простоит еще долго, так как из-за заносов опаздывает какой-то другой поезд, из-за которого мы не можем выехать.

Подводя итоги, могу сказать, что Россия — страна чрезвычайно интересная, и я сожалею только о том, что мне довелось ее увидеть уже после революции; если бы я увидел ее до революции, я был бы в состоянии сравнивать сам и не должен был бы ждать, что скажут другие, и полагаться на их сообщения. Однако нет нужды добавлять что-либо к этому...»

На этом письма обрываются. Что было дальше, как гость наш пересек границу, был ли встречен в Варшаве неведомым мне Артковским и о чем, вернувшись наконец домой, у пылающего камина рассказывал он жене и детям, мне неизвестно. Из прочитанного же понял, что в двадцать третьем году библиотечное и музейное дело было поставлено куда лучше, чем железнодорожное и телеграфное, что служба информации, мягко выражаясь, находилась далеко не на высоте, и, наконец, что бедного Лайденберга у нас дома перекормили, заговорили, к тому же не давали возможности лечь спать, к чему он, по-моему, стремился не меньше, чем к своей машинке.

Дней через десять — двенадцать после его отъезда, а может и больше, пришла от Лайденберга из Варшавы открытка. На ней над текстом, сообщавшим о том, что он благополучно прибыл в Польшу, нарисован был крест, очень аккуратненько, перышком, крест вроде кладбищенского. Мы долго ломали голову, не могли понять, что это значит, а потом вспомнили: кто-то из гостей на прощание сказал ему, что по русскому обычаю после удачно завершенного трудного дела крестятся, делают крест. Вот он и «сделал» крест. По-своему.

3

Как, очевидно, читатель уже догадался, двадцатилетний Стив, с которым мы уютно устроились под грибком возле «Кукушки», был не кем иным, как внуком нашего американского гостя и сыном того самого Джона, моего сверстника, которого, как и меня, кто-то по утрам снаряжал в школу и о котором так тосковал в Киеве мистер Гарри Миллер Лайденберг.

О своем приезде Стив сообщил мне письмом из Лейпцига: тогда-то, мол, буду в Киеве, очень хотел бы встретиться. И вот мы встретились.

К моменту знакомства со Стивом я уже имел кое-какое представление об американцах. Но именно кое-какое, весьма поверхностное, к тому же с молодежью его возраста, когда я был в Америке, сталкиваться мне почти не приходилось. А молодежь в Америке сейчас самое интересное. Пьер-Паоло Пазолини, известный итальянский писатель и режиссер, писал недавно в своих очерках после поездки в Соединенные Штаты, что студенчество там в подавляющем большинстве по-настоящему думающее, ищущее и весьма критически относящееся к государственной официальной политике США.

Стив мне показался именно таким.

Мы с ним провели почти полных два дня. Он оторвался от своей туристской группы (они, человек двадцать студентов, совершали в автобусах турне по Европе) и на эти два дня перешел в полное мое владение.

Сейчас я уже точно не помню, студентом какого курса Колумбийского университета он был. Специальность его — литература, преимущественно на английском языке. Русский язык и литературу изучает параллельно — просто интересуется Россией, Советским Союзом.

Американского, в том смысле, как иногда представляют себе молодого его соотечественника — спортивный, тренированный, веселый, общительный, а в общем-то несколько инфантильный, — всего этого в нем нет ни на грош. Напротив, сдержанный, деликатный, отнюдь не болтливый, внимательно слушающий и толково, без всякой задней мысли отвечающий. Любознателен, искренен, интеллигентен.

В первый же вечер я свел его с одной компанией. В основном это были киевские газетчики и журналисты, разбавленные немного инженерией и литературоведением. Он, конечно, был центром и еле успевал отвечать на вопросы.

— Об одном прошу, — сказал он в самом начале, медленно, но правильно подбирая русские слова, — не говорите со мной о политике. Я не госдепартамент, не Пентагон и не канцелярия президента — я не хочу за них отвечать.

Все рассмеялись, обещали не спрашивать, но к концу вечера все же не удержались, а он умоляюще посмотрел на меня: спасите...

На следующий день, гуляя по городу, а потом, после обеда, устроившись на диване, мы говорили уже обо всем. Я понял, что он хочет учиться, работать и дружить...

Но как дружить?

И вот тут я услыхал горечь в его голосе.

За неделю, а может даже и за десять дней, что они ездят по Союзу (а побывали они уже в Минске, Москве, Ленинграде, Харькове, а после Киева еще Львов), он перевидал массу людей, их возили по музеям, на заводы («я даже подсчитать не могу, сколько их было»), в клубы, пионерские лагеря, на комсомольские вечеринки, но...

— Народу всегда много. Столы. На столах лимонад и яблоки. Ребята почему-то все в галстуках. Очень подтянутые, прямые, вежливые. Сначала один из них говорит, как они работают, как учатся, приводит какие-то цифры — план, так это у вас называется? Потом все поют. Разные песни, хором. Потом танцуют...

— Твист, что ли? — улыбнулся я.

— Что вы, то, что наши бабушки еще танцевали...

— Но, кроме песен и танцев, — перебил я его, — поговорить с кем-нибудь все же удалось?

— Удалось... За все время я только... — он на секунду задумался, — три раза по-настоящему поговорил...

— Поговорил-таки?

— Да. И это было самое интересное в Советском Союзе. Интереснее Эрмитажа, Оружейной палаты, — тут он хитро улыбнулся, — и даже метро...

— Где же?

— Один раз в Ленинграде. В студенческом общежитии. Вернее, в столовой общежития. Зашел туда на минутку перекусить и вышел через два часа. Кроме меня было еще два иностранца, не из нашей группы. Студенты, американец и англичанин, остальные ваши ребята. Не было ни лимонада, ни яблок, все друг друга перебивали, и кончилось все тем, что мы с одним из парней, Николаем, протрепались до утра, шатаясь по ночному Ленинграду.

Слово «протрепались» у него не сразу получилось, но я сразу почувствовал, что ему приятно этак невзначай употребить это жаргонное словечко.

— О чем же вы трепались?

— Да обо всем. Живой парень, умный, злой и веселый. И на гитаре играет, и песенки поет. И не хвастун, и защищаться умеет, и в атаку ходить. Не в штыковую, без крика «ура», а как на ринге... Раза три в нокдауне я побывал-таки.

— А он?

— Ну и он тоже раза два...

— Кто же победил?

— Кто? — Стив почесал свой круглый затылок. — Он считал — что он, я — что я. Ну, а потом, утром уже....

— Потом я знаю, что было.

Стив рассмеялся.

— Какой вы все-таки догадливый... Я перебил его.

— Ясно. Это первый раз. Второй?

— Второй в Харькове. На каком-то заводе. Не помню уже в каком — все в голове смешалось. Там оказался умный директор, сам послал какого-то парня в соседний магазин — «Гастроном», кажется, у вас это называется, — было весело, и устроили конкурс на твист, и представьте, ваши ребята победили. Потом, ночью уже, поехали куда-то в лес, жгли костры, пекли картошку, и я совсем забыл про «Спутник», и мне показалось, что я совсем свой среди них... Вот такими я русских и представлял и полюбил, как Николай и эти — как это они себя называли — х л о п ц ы...

— Так. Николай — раз. Хлопцы — два. А третий раз?

— Третий? Третий — вчера, у ваших друзей. Кстати, — тут Стив, хитро улыбнувшись, посмотрел на меня, — а вы знаете, что вы первый в моей жизни коммунист, с которым я познакомился и вот так вот сижу на диване после сытного, вполне буржуазного обеда...

— Ну и как?

— Очень вкусно, но слишком много...

(Ганна Ивановна на этот раз действительно постаралась — украинский борщ, вареники со сметаной, а я еще подбавил горилки с перцем.)

— Но это обед, а коммунист? Стив пожал плечами.

— Ваша мама и тетя дали приют моему дедушке, разве я могу что-нибудь дурное о вас сказать?

Вывернулся. И опять заговорил о своих встречах в Москве, Ленинграде, Харькове.

— А вот одна комсомолка в Ленинграде — ее звали Нинель, — очень красивая, со вкусом одетая, огорчила меня, сказала мне... Я ее спросил: «Так по-вашему, ничего в Америке хорошего нет?»

— «Почему нет? Техника у вас хорошая, рабочий класс...» Я удивился. И это все? А литература, искусство, кино, наконец архитектура? А Хемингуэй? «Мало социален, не ставит серьезных проблем, много пьют, излишне сексуален...»

— «А у вас что — мало пьют?» — не выдержал я. «Бывает, что и пьют, но мы с этим боремся». — «А еще с чем вы боретесь?»

— «С природой». Это меня доконало.

Мне досадно было это слушать. И обидно. Какая-то дуреха, знавшая, как выяснилось, из американской литературы только Тома Сойера и несколько рассказов Хемингуэя, развязно судила о том, о чем имела весьма приблизительное представление.

Мне обидно было это слышать, потому что Стив, приехав к нам, искал больше хорошего, чем дурного («я так много о вас читал, и так хотелось увидеть все собственными глазами»), а в Нинель он увидел как раз то, за что невольно всегда краснеешь, — развязную похвальбу, высокомерие и презрение ко всему «не своему» — понятия столь несвойственные настоящему русскому человеку.

Стив был тоже огорчен.

— Я приехал в страну, которую люблю. Может быть, это и слишком сильно сказано, но, в общем-то, в страну, к которой меня всегда тянуло. Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов...

В двадцатом веке Блок, Есенин, Маяковский. Все это так не похоже на нас и так интересно... Потом война. О ней я, правда, только по книгам знаю. А эта Нинель, между прочим, сказала:

«Вы считаете, что войну выиграли вы, а на самом деле — мы».

Я, например, не считаю. Я знаю, что вам было тяжелее всех, и со вторым фронтом мы тянули, а Сталинград был все-таки у вас, и Берлин взяли русские...

Тут Стив вдруг смутился.

— Простите, что я об этом заговорил. Я не хотел. Само как-то получилось. Возможно, у меня другое воспитание — хорошее или плохое, не знаю, другое, — но я не люблю, когда меня чрезмерно уговаривают. И всегда сопротивляюсь. И может, от этого становлюсь несправедливым, необъективным... А может, это мне кажется... Но дело не в этом. Дело в том... Я не знаю, как это объяснить... Вот когда я читаю у нас в газетах или смотрю в телевизор, как на юге у нас негритянских детей в школу ведут полицейские, чтоб их не побили белые, — мне больно, стыдно, я даже выключаю телевизор. Да, выключаю. Но если я встречусь с русским парнем или девушкой, я никогда не скажу — неправда, у нас нет дискриминации. Она у нас есть, и это позор, я знаю. И мы, молодежь, — я говорю о нас, студентах, — с этим позором боремся. Не скрываем его, а воюем с ним. Вот поэтому я и Николая полюбил — хорошим гордится, с плохим воюет.

Я слушал Стива, смотрел на него — горилка с перцем сделала все-таки свое, он говорил горячее и оживленнее обычного, — а думал о себе.

Вот и мне было когда-то двадцать лет. У Стива это середина шестидесятых годов — разгар войны во Вьетнаме, многие из его сверстников там, он очень это чувствует. У меня этот возраст совпал с началом тридцатых годов — период не самый легкий в стране, хотя войны и не было.

Чем я жил? Так случилось, что в этом возрасте я раздвоился — одной рукой чертил проект вокзала на тоненьких ножках (так полагалось!), другой гримировался Хлестаковым и Раскольниковым... А по ночам в полусвете, за черным круглым столом у Сережи Доманского мы читали друг другу сногсшибательные гофманиады и считали себя не похожими ни на кого другого, гениями не гениями, но чем-то вроде этого...

Осуждаю я себя за это? Да нет. Молодости многое прощается.

Позднее, в конце тридцатых годов — самых сложных в двадцатом веке, — я бросил архитектуру и лицедействовал на подмостках, в разных «Парижских нищих» и «Тайнах Нельской башни» (вернулся-таки к «Тайнам...»), посягнув даже на Вронского, в свободное же время писал идиотскую «под заграницу» повесть: «Так погибла «Конкордия»... Приди ко мне сейчас двадцатипятилетний балбес с подобной дребеденью, я б погнал его в шею, сам же я, ничтоже сумняшеся, отволок свою «Конкордию» Новикову-Прибою, приехавшему с выступлениями в Ростов-на-Дону, где я тогда работал в театре. Слава богу, принят я не был: старик в тот вечер был не в форме, а на следующий день уехал. Какое счастье! К слову сказать, в это время уже вовсю бушевала вторая мировая война и не за горами было 22 июня...

Стыжусь я всего этого? Ничуть. Молодости многое прощается.

В двенадцать лет, когда приезжал к нам «старик» Лайденберг, я мечтал стать знаменитым писателем. К двадцати годам мои аппетиты еще пуще разгорелись — кроме литературной деятельности, я искал славы в архитектуре и театре. Найти мне ее не удалось: началась война.

Теперь я понимаю, что был просто честолюбив, а может быть, даже и тщеславен. Хотел выделяться. Плохо ли это? Очевидно, да. И все же — молодости многое прощается.

Многое, но не все...

Неведомая мне ленинградка Нинель не представляет даже себе, какой вред нанесла она и себе и всем, думая, что говорит правильно. Она сделала все, что было в ее силах, чтоб оттолкнуть, разочаровать, разуверить в нас хорошего, честного, тянущегося к нам американского парня. И может, именно поэтому Стив так разгорячился, именно поэтому говорил больше о наших недостатках, чем о Достоевском и Маяковском, которые его так интересовали. А этого — я знаю! — не было бы, не встреться он с Нинелью. Спасибо неведомым мне Николаю и «хлопцам» — не будь их, несдобровать бы Стиву. Да и мне, ставшему его старшим товарищем, тоже.

Я столь близко принял все это к сердцу потому, что верю в силу дружбы, скажу даже — в великую силу дружбы. В случае со Стивом я убедился, как легко ее наладить и как не менее легко разрушить.

Все услышанное очень огорчило меня. И заставило о многом задуматься после отъезда Стива.

Но было и радостное. И этим радостным был сам Стив...

Мне приятно было увидеть у Стива ту широту и глубину интересов (значительно большие, чем у меня в его возрасте) и значительно меньшее (во всяком случае, чем у меня в его возрасте) увлечение своей собственной персоной и ее успехами в жизни. Скажу по секрету, своей серьезностью Стив если не огорчил, то все же несколько озадачил меня — где же столь свойственная американцу веселость, грубоватость, шутка, любовь к проказам, забавная и в то же время трогательная инфантильность? Не слишком ли «взрослел» мой Стив?

Мои опасения были опровергнуты несколькими строчками письма, полученного мною от него месяца три спустя после его отъезда. Сообщив вначале о дорожных злоключениях (по дороге в Вену поломался автобус) и о своей пятидневной жизни в Праге («даже красивее, чем Киев»), он писал дальше о Париже (текст не редактирую):

«...Там с 5 августа по 5 сентября я гулял, туристовал и написал песу с рок-н-ролльской (так сказать по-русский, не правда ли?) мусикой. Я не писал мусику для песы, только слова. Кажется, я совсем без мусикальной способности. Может быть, кому-то здесь, в Коломбиском университете, хотелось бы написать мусику.. .»

Ну вот, а я боялся излишней серьезности...

Дальше в письме говорилось, что он слушает сейчас курс английской литературы восемнадцатого века («Это значит я читаю Свифт — великий как великий») и что недавно был на выступлении Евтушенко. («Его стихи мне не совсем понравились, но он очень хорошо прочитал их и очень остроумно отвечал на вопросах, почти слишком остроумно. . .») Кончалось же письмо словами благодарности, которые, само собой разумеется, не могу не привести, ни на минуту не забывая Нинели.

«...Я решил вам благодарить за всего, что вы сделали за меня, вам и всем вашим друзьям, женщине, которая мне, отдала «Идиот» (несмотря на то, что я не прочитал его), женщине, которая сварила те отличные блюда, особенно холодный борщ. Как я вам сказал, я много учился о Советском Союзе и о русском народе благодаря за вас. Непохож на многие поучительные испытания — это очень приятно.

Хорошая здоровя вам и вашей матери.

Искренно

Л а й д е н б е р г».

В середине прошлого года от него пришло еще одно очень славное письмо, из которого приведу несколько выдержек, опять-таки не редактируя их:

«...Дедушка умер, когда у меня был 12—13 лет — и жил с сестрой в Охайо — далеко от нас в Нью-Ерке (Нью-Йорке. — В. Н.) — и я ему редко видел. Последние три лет его жизни он лежал в постелье, потому что получил удар в голове и парализованный был на левом стороне. Тогда ему не удалось говорить, но его ума совсем сохранилась до конца. Случилось, что я ему читал из книгой о пионерах в Западе и не понимал смысла одного слова. Я ему спрашивал: это так значит? И он мне отвечал с руками: нет, это значит — и мне показал другую смысль. Очень он доброумный был. Ему 87 лет, когда умер.

Отец дедой был барабанчик в наш Внутренней войне с (1860—65). Когда у дедой были три года, его отец на союзе солдать был убитый. Как убитый не могу написать по русский вот — по английски (дальше английский текст)... Он бил самым маленький солдат в своем полку. На одном из праздники его качали, подбрасывали вверх и вниз на простыне. И вот он не попал на простыню, упал на землю и сломал себе позвонок.

Деда беден был и без отца, когда он хотел поступить в Гарвард, ему надо было работать. Там он работал в библиотеке, когда учился и кончил университет во время трех летов (нормально надо 4). После университете он заработал для Нью-Еркской публичной библиотекой. Он там и работал до сих пор, как у него было 65 лет. Последние 5 или 6 лет он был там глава, как вы знаете. Когда он был к вам, он не был главом, а второй или третий человек.

Когда он пошел в отставку (65 лет — 1940 г. приблизительно), он уехал в Мексико, в столицу Мексико-сити, и устроил часть Нью-Йоркской публичной библиотекой и после этого в Охайо. Там, как везде, где он жил, у него был сад. Очень энергичный и активный человек и очень добрый...»

Дальше идет рассказ о его семье (отец — профессор маленького колледжа Хобарт, мать работает с черными и бедными и помогает им найти квартиры и службу — очень добрая женщина, сестра девятнадцати лет не хочет поступать в университет, а решила «заниматься как матери, только в большом городе»), потом о друзьях по школе и университету, и кончается все несколькими словами о его поездке:

«...Я не доволен был путешествовать со «Спутником», потому что все был много организованно и поэтому были границы на том, что мы видели и о том говорили. После того, что я был Киеве, мои воспоминания Советского Союза больше лучше. Русский народ очень дружелюбный, и люди в Советском Союзе лучше воспитаны, по моему, чем в Америке, — надо сказать, что они больше любопытнее о делах в Америке, чем американцы о делах в СССР. И все же я предпочитаю жить в Америке,—точнее — предпочитаю жить в Америке, чем путешествовать в СССР как турист. Что такое жить в СССР мне еще не совсем понятно, даже после встречей с вам. Другой раз больше узнаю... В этом лету не буду в СССР. Может быть, в 1968 — у отца свободный год — и возможно мы с семьей будем в Европе. Привет вам, матери и кухней — привет от меня и семей.

Стив».

Вот и вся история, растянувшаяся почти на полстолетия.

Насколько она поучительна? А я не знаю. Можно было бы, конечно, поиграть немного на параллелях — двадцать третий и шестьдесят шестой, — внуку, например, куда легче было добраться до Львова, чем сорок с лишним лет назад его деду, и, появись сейчас дед, он получил бы моментально в гостинице «Днiпро» прекрасный номер с горячей и холодной водой, и билеты в Нью-Йорк доставала бы ему любезная гидесса, говорящая не меньше чем на трех языках, — одним словом, можно было бы поговорить о разительных переменах и растущем благосостоянии — но вряд ли это здесь было нужно. Просто мне захотелось рассказать про дедушку и внучка. И немножко (впрочем, может быть, несколько больше, чем нужно) о себе. Но тут, я надеюсь, читатель меня простит — так приятно вспоминать свое детство и юность.

1968

P. S.

Этот Postscriptum, если бы P. S. имел название или появись он в виде письма в газету, я назвал бы: «Извинение перед читателем и императором Францем-Иосифом».

И вот почему. В только что прочитанных читателем воспоминаниях — каюсь в этом чистосердечно — я допустил грубую ошибку. Ошибку, за которую хотя и не очень краснею, но получил крепкую взбучку от тех читателей, которые имеют обыкновение делиться с писателями своими мыслями по поводу прочитанного.

Я не могу похвастаться, подобно одному известному московскому поэту, писавшему где-то, что получил в связи с одним из своих стихотворений 20 000 читательских писем, не могу, повторяю, похвастаться ничем подобным. На «Дедушку и внучка» откликнулось не более трех-четырех десятков читателей, в том числе и просто друзей, но они не в счет. Так вот, 99 процентов этих читательских писем посвящены — нет, не Гарри М. Лайденбергу, и не Стиву, и не тетке моей, и даже не дурацкой Нинель, — а... австро-венгерскому флоту.

Перелистайте несколько страниц назад, туда, где я вспоминаю о журнале «Зуав», и вы натолкнетесь на цитату из романа (повести, рассказа, трилогии, тетралогии...?) «Медуза»:

«— Корабль на горизонте.

— В скольких милях?

— Приблизительно, в трех.

— Национальность?

— Австрийский...

— Открыть огонь!» и т. д.

Да, не сохранись этот номер «Зуава», я никогда и не подозревал бы, что у Австро-Венгрии; не имевшей никогда ни одного морского порта, был свой собственный военный флот.

А ведь был, черт возьми, был! И порты были... И я знал об этом, но... Что поделаешь, виноват, каюсь!

Очень мило и тактично указал мне на мою ошибку (назовем это так) ленинградский писатель Лев Успенский. Настолько мило и изящно, что позволю себе привести большую цитату из его письма (настолько большую, что, боюсь, придется поделиться частью гонорара):

Лев Васильевич старше меня ровно на десять лет, поэтому он и пишет в своем письме:

«Видите, что значит десять лет разницы в такое время! Для вас Австро-Венгрия уже стала почти что фикцией, а для меня в мои 13 лет она была «великой державой». Я ее карты перечерчивал тысячи раз и отлично знал, разглядывая фотографии «Граф Эренталь на променаде в Аббации», что в те дни, «в мое время», — до того, как все в мире закувыркалось, — северная граница «Двуединой монархии» (так ее тогда звали) упиралась в Адриатику северо-западнее Триеста, очень крупного порта, оставляя во владениях Габсбургов весь полуостров Истрию, и на его южной оконечности большой военный порт Полу. Дальше коронные владения Австрии тянулись вдоль восточного берега Адриатики на три с лишним градуса, километров на 350, вплоть до черногорской границы, причем столица Черногории Цетинье была под прямым обстрелом морских пушек третьего значительного австрийского порта Катарро, и, наоборот, само Катарро во дни войны страдало от огня черногорской артиллерии, установленной на горе Ловчен, над столицей. Страдали и корабли.

Теперь о кораблях. Помимо Жюля Верна, капитана Мариетта, Конан-Дойля и всего того, чем мы с Вами увлекались «в четыре руки», моим любимым чтением в те годы (в мои 13) были еще ежегодно обновлявшиеся немецкие «Ташен-бухи дер Кригсмаринэ» и наши сборники «Российский Императорский флот». Так вот, во-первых, гогенцоллерновская Германия выдвигала, естественно, на первое, вслед за собою, место свою союзницу, Австрию. И в каждом таком сборнике непременно изображался один из лучших дредноутов тех лет, флагман австрийского флота, известный своими трехорудийными башнями главного калибра линкор «ВИРИБУС УНИТИС» (его изображение Вы, вероятно, и видели). Имя его, доставлявшее удовлетворение мне, гимназисту-классику, по-латыни значило «Соединенными силами» и было придано ему потому, что этот первый дредноут был построен на собранные по подписке средства.

Так как Австро-Венгрия была «двуединой», то рядом с этим кораблем, австрийским, был заложен и второй, венгерский, названный странно: «Сент-Иштван». Лишь много лет спустя я узнал, что это название означало всего-навсего: «Святой Стефан», покровитель Венгрии. Узнал уже тогда, когда хитроумные итальянские диверсанты, прообраз нынешних аквалангистов и всяких там «камикадзе» и «командос», сумели, пробуксировав вплавь мины в порт Полы, присобачить их к борту громадины, завести адские механизмы, уплыть и потопить корабль «без личного участия». «Сент-Иштван» вошел в строй во время войны 1914—1918 гг. Но кроме него и (кроме «них») у Австрии был вполне приличный флот; правда, выбраться из Адриатики у него никакой надежды не было, но ведь и мы были также заперты в наших главных морях.

Я не думаю, чтобы многие из Ваших читателей, подобно мне, заметили эту Вашу неточность. Не думаю я, что Вам ее стоит «в строку ставить»: как Вы воспринимали мир в 1924 году, так его некоторые черты у Вас в памяти и сохранились. Да и для рассказа — ей-богу, один черт, были у Австрии габсбургской эры порты и флот или их не было.

Но вот покойный адмирал Исаков, постоянный «ново-мирский» автор, Вам бы этого не спустил. Да и всегда может найтись какой-нибудь литературный задира, который наскочит на Вас из-за куста, придравшись к случаю».

Бог с ними, с этими задирами, скажу я. И вообще, вся эта флотская коллизия выеденного яйца не стоит (я спокойно мог заменить в этом издании «Австро-Венгрию» на послевоенную Австрию), но зацепился я сейчас за этот злосчастный факт, собственно говоря, не из-за него самого, а как за некий предлог немного порассуждать о читателях, их письмах и кое о чем ином, связанном с этими письмами.

Письма читателей разделяются в основном на:

1) хвалебно-благодарственные,

2) осуждающе-разоблачающие,

3) уличающие в ошибках

а) с благими намерениями,

б) с обратными намерениями. (Письмо из Ленинграда, все о том же флоте: «Автор за эту «историю с географией» заслуживает двойки. Однако, справедливости ради, ее следует разделить с кем-то из редакционной коллегии. И выйдет «по единице на брата». Что ж это за постановка дела в редакции, если возможны такие огрехи?),

в) из любви к ловле блох — («В Киеве было кафе «Семадени», а не «Сомадени».. .» Моя вина, плохо просмотрел корректуру.),