Произведения Виктора Некрасова

Из дальних странствий возвратясь…

(Рим, Париж, Нью-Йорк, Камчатка, далее везде...)

Путевые заметки

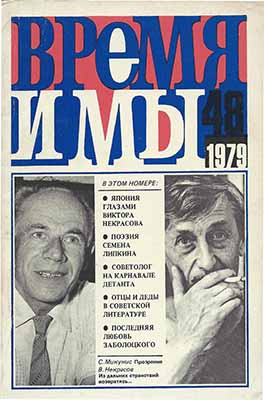

Журнал «Время и мы» (Тель-Авив), 1979, № 48, с. 5—41;

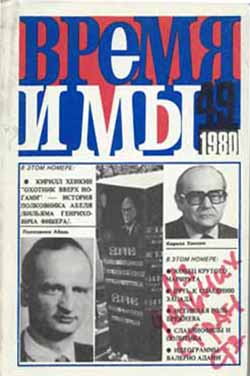

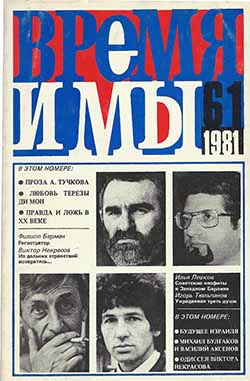

1980, № 49, с. 5—35; 1981, № 61, с. 165—243

Журналы в формате pdf:

1979, № 48 2 Мб ; 1980, № 49 1,8 Мб ; 1981, № 61 3,5 Мб

Обложка журнала «Время и мы»,

1979, № 48

|

Виктор Некрасов состоял членом

редакционной коллегии

журнала «Время и мы»

|

Начало записок,

которые впервые были

опубликованы в этом журнале

|

...Какой-то дворянин (а может быть и князь),

С приятелем своим гуляя в поле,

Рассказывал о том, где он бывал...

Крылов. Лжец

Дальше, как известно, дворянин этот или князь сообщает своему другу, что в Риме видал, мол, огурец величиною с дом. Чем басня кончается, известно нам с детства — рассказчик отказывается пройти через мост, который якобы проваливается, когда на него ступит нога лжеца.

К чему я все это? А к тому, что кое-что из того, что я видел и о чем собираюсь рассказать, может напомнить читателю историю с огурцом.

Так вот, кладу руку на Библию — только правду, одну правду, всю правду. И никаких мостов! Ходил, хожу и буду ходить по любому, ничего я не боюсь.

Но это так, присказка, приступим же к сказке.

* * *

О, свобода передвижения! Подобно Катону с его

Карфагеном, я готов каждую свою речь не только

кончать, но и начинать с этого восклицания!

В. Некрасов. По обе стороны стены

ЧАСТЬ 1

Эпиграф из самого себя! Подобной нескромности, пожалуй, не знала еще мировая литература. И все же рискую. Кажется, — Энгельс говорил, — что скромным надо быть в быту, в творчестве же, в политике не обязательно.

Именно об этом, об Энгельсе, скромности, о том, что начну новую свою вещь с цитаты из самого себя, и именно с этой цитаты, я думал, лежа на койке гонконгского узилища.

Простыня и наволочка на подушке были чистые, но почему-то не было одеяла, и лампочка под потолком была не больше 25 ватт. И окна не было, и нигде не мог найти выключателя. Лампочка погасла потом сама, очевидно, выключил тот самый вежливый, но неприветливый китаец в серой аккуратной униформе, который весь вечер, каждые полчаса, подходил ко мне и говорил, что надо идти спать.

Но спать мне не хотелось, а хотелось читать «Ветку сакуры», и только к двенадцати часам ночи я сдался и пошел в свою камеру.

И вот лежал и думал — при свете мне как-то не спится, — думал о свободе передвижения.

Ну, конечно, Гонконг город особый, они как огня боятся всякого рода иммигрантов и беженцев, отбиваются, как могут, от пытающихся высадиться вьетнамцев, но я-то не вьетнамец, убежища мне не надо, завтра я должен быть в Токио, но сегодня мне хотелось бы...

— Нет, нельзя...

— Но, простите, вы ведь Англия, кусок Англии, английская колония, а не самостоятельная республика или магараджат какой-нибудь, а в Англию я всегда езжу без визы...

— Нельзя.

— Завтра утром я должен лететь в Токио, задерживаться я не собираюсь, но обидно все же...

— Нельзя.

Молодой китаец был вежлив, но непреклонен и начисто лишен юмора. Моя апелляция к висевшему за его спиной плакату «Welcome to Hong-Kong» — «Добро пожаловать в Гонконг», — не вызвала у него даже намека на улыбку.

— Пройдите, пожалуйста, в эту комнату. Паспорт вы получите завтра.

— Я прошел в эту комнату и принялся за «Ветку сакуры».

Кроме меня, в небольшой, метров тридцать квадратных, комнате — два стола, две длинных скамейки, с десяток стульев и громадная бутыль с питьевой водой — было еще человек десять-двенадцать. Европейцев, кроме меня, никого. Одеты более или менее с иголочки, у одной семьи с полдюжины пудовых чемоданов. В углу миловидная, довольно привлекательная и загадочно молчащая девушка — на все вопросы отрицательно мотала головой, к принесенным блюдам не прикоснулась.

Все оживленно о чем-то спорили. Я читал «Ветку сакуры».

Мальчик-официант из ресторана «Мирамар» всем поочередно принес на подносе невкусный рисовый суп и нечто вроде отбивной все с тем же рисом.

Есть не хотелось, злился, но жевал, размазывая мокрый рис по тарелке с золотыми буквами «Мирамар».

Мирамар... Год тому назад, в это же почти время, в мае месяце, я бродил по пустынным, увешанным аркебузами и ветвистыми оленьими рогами залам замка Мирамар — резиденции эрцгерцога Максимилиана в Триесте. Все напоминало Воронцовский дворец в Алупке — та же гранитная готика, те же дорожки парка среди зарослей тамариска и дрока, тот же вросший в стены плющ и свисающие грозди глицинии, и кипарисы, и море, и жил бы себе спокойненько наследник австро-венгерского престола среди всей этой роскоши и красоты — нет, захотелось стать вдруг императором Мексики. И расстреляли его там, бедняжку. Восстали, поймали приставили к стенке, и почему-то Эдуарду Манэ захотелось запечатлеть этот момент — взвод, ружья, «Огонь!» А там, в Триесте, тишина, покой, мраморные лестницы, рога и абиссинские щиты, по стенам, в золотых рамах предки в доспехах и горностаевых мантиях...

Мирамар...

Тот на берегу Адриатики, а этот, откуда мальчик-китаец приносит мне остывшие котлеты, — где он? И кто там сейчас сидит? И почему я здесь, а не там? Нет, туда я не хочу — он, очевидно, третьеразрядный, этот «Мирамар», салфетки у мальчика-китайца не первой чистоты и мундирчик хотя и с галунами, но какой-то засаленный. Нет, я хочу в ресторан с крахмальными скатертями и орхидеями в бокалах или что-то очень злачное, гонконгское, с полумраком, и чтоб где-нибудь в задней комнате курили опиум. И чтоб окружали меня не безвизные аэродромные болтливые пассажиры, а за столиком со мной сидела б стройная, смуглая малабарка (моя мать, видавшая многое в жизни, говорила, что красивее их она не видела женщин) или восставший из гроба Брюс Ли...

А кто такой Брюс Ли?

Вы не знаете, кто такой Брюс Ли? Весь мир знает, а вы не знаете? Полуголый, бронзовый, весь сотканный из мускулов, с умными, живыми глазами, он глядит с плаката в комнате моего внука Вадима.

Король каратэ, суперстар кунг-фу, самого захватывающего вида борьбы-религии, борьбы-философии. Кумир всех мальчишек всего мира, от Рейкьявика до Огненной Земли. В Париже нет дня, чтобы где-нибудь не шел фильм с его участием. Красив, изящен, легок, быстр, молниеносен, его схватки блистательны, как поединки д'Артаньяна, грациозны, как вероники Эль-Кордобеса или Домингена, знаменитейших из живущих тореро. Кунг-фу, это борьба — удары, прыжки, атака физическая и психологическая, но это и танец. Я не видел Нижинского, но я видел Михаила Барышникова. Брюс Ли — Барышников каратэ. Слава его не уступит славе Рудольфо Валентино. Но тот был только красив (я смотрел сейчас посвященные пятидесятилетию со дня его смерти фильмы своего детства «Шейх», «Сын шейха» — красив и только, актер никакой), Брюс Ли же артистичен, в ролях своих (не будем анализировать их глубину) спокоен и сдержан. Станиславский оценил бы его.

Я вижу иронические улыбки. Брюс Ли и Константин Сергеевич, ха-ха! Так вот, не «ха-ха!» — даю голову на отсечение, великий реформатор театра приводил бы этого маленького, ловкого, живоглазого китайца как пример своим ученикам — его молниеносную реакцию, собранность, умение переключаться и, главное, чего так трудно другой раз добиться от актера, способность после дикого напряжения мгновенно расслабляться. Брюс Ли — это школа Станиславского, хотя, возможно, Тузенбаха или Соленого Константин Сергеевич ему не поручил бы.

Умер Брюс Ли совсем молодой, 32 лет, при загадочных обстоятельствах. За гробом шел весь Гонконг — его родной город. Похоронен же в Америке, в Сиэтле, откуда родом его жена.

Вот кто тот человек, с которым я хотел бы сидеть за одним столиком в гонконгском кабаке, именно с ним. Потому что не кто иной, как он, познакомил меня с Гонконгом. Преследуя кого-то по рекламно-сияющим улицам, лавируя между машинами, прыгая с джонки на джонку, чтоб не попасть в руки преследователей, а потом сбрасывая кого-то из них с крыши небоскреба в провалы улиц. Того самого Гонконга, который я видел час или два тому назад из-под крыла самолета. Лил тропический дождь, самолет кружил над городом, над какими-то островками и заливами, над этими самыми сгрудившимися небоскребами, потом долго рулил по необозримому бетонному полю — никаких дорожек — сплошное поле. А дальше — нельзя!

Но ведь вы Англия, часть Англии... Нельзя! Я лечу в Токио, не собираюсь... Нельзя!

Дожевал эту чертову кашу. Принесли компот. А пива нет? Есть, но только за деньги. Гонконгские доллары, на худой конец, американские. Франки не принимают. И банк уже закрыт. Черт!..

В Бангкоке было лучше.

В жарком, душном Бангкоке, где меня тоже не пустили в город. Там я мог то и дело подбегать к банковскому окошку, менять свои франки на ихние, таиландские баты с молодым королем в овальчике, и тут же, напротив, у стойки бара, покупать их же, таиландское, как ни странно, довольно приличное, пиво. Потом, от нечего делать — предстояло провести здесь всю ночь — угощал сначала какого-то белозубого индийского морячка, а когда он улетел, таможенников, одного за другим, потом всех вкупе. Кроме той мерзкой бабы в очках в транзитном зале, которая упорно не пускала меня в Гонконг — «Завтра прямо в Токио полетите». Мерзкая, очкастая сиамка — даже таможенники, подвыпив, говорили о ней «бэд ву-мен», плохая женщина.

Был еще тоненький, быстроногий мальчишечка, с которым мы бегали куда-то в подвалы искать мой чемодан (он нашелся, но в Гонконге опять потерялся и только через неделю прибыл в Токио, потеряв по дороге блок, по-парижски «картуш», сигарет «Голуаз»).

Ночь провел в закутке у, насколько я понял, старшего из таможенников, на клеенчатом диванчике. Утром разбудило радио, запело что-то таиландское. Таможенник уже сидел на своем высоком стульчике и что-то писал. Улыбнулся. Когда я вернулся из туалета — была очередь, все очень долго почему-то чистили зубы — оказалось, что в закутке меня уже ждет что-то овощное с рисом и бутылка пива. Принес мальчик. Денег не взял. Зовут его, как выяснилось, Виройн Помпонакаи — он написал это на кусочке картона — визитная карточка — и, смутившись, вручил мне.

Не успев допить свое пиво, скорей-скорей к шестому выходу. В «Боинге», уже внутри, выяснилось, что я лечу не в Токио, а все же в Гонконг. Как, почему? А черт его знает. В Гонконг, и все...

Внизу проплывали джонки и рисовые поля то ли Камбоджи, то ли Вьетнама, а я пытался вспомнить, о чем же мы вчера говорили с морячком и таможенниками. И на каком языке? Вроде как по-английски. Чудеса... Лет пятьдесят тому назад я, правда, брал уроки у одной очень милой и очень старой, поминутно засыпавшей англичанки и прочитал даже весь «Гранатовый домик» Оскара Уайльда... И все же, о чем же мы говорили? Кажется, о коммунизме. А может, о монархии. Я тыкал пальцем в овальчик с молодым королем и все допытывался, как его зовут. Они пожимали плечами: «Кинг...», и все. Только сейчас, заглянув в свой любимый «The Statesman's Year-Book», я узнал, что зовут его Бумидол Адульядеж и что вовсе он не молодой, ему 52 года. А в овальчике юный красавец. Впрочем, глядя на них, на всех этих вьетнамцев и сиамцев, никогда не поймешь, сколько им лет — двадцать, сорок, шестьдесят?

Расправился, наконец, с мирамарским ужином. Без орхидеи, без малабарки, без Брюса Ли. К двенадцати часам сморило. Засыпая, думал, что грех все-таки роптать. Вьетнамским беженцам на их утлых суденышках похуже. А тут все же бесплатно накормили, и простыни чистые, и эр-кондишен. И все-таки — в октябре минет пять лет — подам на французское гражданство. Не хочу виз. Не хочу...

(Через две недели, в английском консульстве, в Токио, изысканно-вежливый консул говорил мне: «Вы можете, конечно, заполнить анкеты, но ответ из Гонконга придет через шесть недель, в лучшем случае, через четыре». «Но ведь это ж ваша английская колония, почему она?..» «А вот такие теперь колонии», — улыбнулся консул).

Раненько утром другой уже, не вчерашний, молодой человек разбудил меня и сообщил, что в восемь тридцать будет самолет на Токио. Через полчаса он довел меня до самого трапа и вручил мне мой «Титр де вояж» — эмигрантский паспорт — и билет. Вручил, когда я переступил порог «Тристара», не раньше. Я почувствовал себя почти Буковским, разве что кандалов не было.

В Тайбэе, столице Тайваня или как его называют на Западе, Националистического Китая, сделали остановку. Бродил по внушительному, современных очертаний, аэровокзалу и размышлял о Китае, о неблаговидном, именуемом, вероятно, реалистическим, поступке Картера, променявшем друга на врага. Размышлениями этими пытался отвлечь себя от назойливого, с вечера мучившего меня, вопроса — как встретят меня в Токио? В кармане у меня было три адреса — двух друзей, из которых только одного я знал в лицо, и отеля «Сентрал-Кашима», телефонов же ни одного. А Токио, как известно, для иностранца город страшный, и жители его говорят почему-то только по-японски. Спасательный же круг, на который я особенно рассчитывал — супружескую пару из Женевы, которые вместе со мной (или, вернее, я с ними) летели в Токио, я потерял в Бангкоке. И все из-за этой мерзкой, очкастой таиландки. Ужасно захотелось ей отомстить. Вот приеду' в следующий раз, уже французским гражданином, и накапаю на нее губернатору.

Объявили посадку. Взмыли. Последний скачок. Еще два часа.

Море, море... Восточно-Китайское море. Пустынное... А обратно, домой, летели над пустыней Гоби — безбрежно и жутко. Потом Гималаи. Восточные отроги — Каракорум. Заходило солнце. Снежные вершины еще не спали во тьме ночной, готовились, розовели. А где-то в теснинах между ними поблескивали невидимые мне реки... Исламабад. Потом Карачи.

Я стал великим специалистом по аэродромам. Начиная с нашего Киевского, маленького, уютного, в Жулянах и кончая знаменитым токийским «Нарита», вызвавшим такую бурю протестов — местных жителей насильно переселили в другие места, с этого и началось. Из всех виденных мной особенно запомнился аэропорт Дубай (какой-то из эмиратов Персидского залива) — легко воздушный, очень современный, но с заметным, не назойливым, восточным акцентом. Чувствуется, как говорится, рука мастера нимейеровского масштаба.

Исламабад, он же Равалпинди, и Карачи запомнились только жарой, сонными продавцами ониксовых пепельниц и ваз и пакистанцами в белых, немыслимой ширины, штанах.

В Каире из самолета не выпустили, и впечатление осталось только от двух тщедушных солдатиков, в обмотках, в длинных черных шинелях, с допотопными, вероятно, еще тех времен, когда Черчилль воевал в Египте, винтовками в руках. Ну и, когда поднимались в воздух, пирамиды — три крохотных прыщика, бородавки среди желтых песков пустыни.

Но до всего этого, первой нашей остановкой из Токио, был Пекин. Да-да, целый час ходил я по китайской земле... Но я забежал вперед. Пекин оставим на закуску.

15 мая 1979 года в 11 часов 30 минут по токийскому времени стопятидесятиместный «Тристар» компании «Cathay Pacific» совершил посадку в «Нарита».

Я в Токио. В Японии. Путешествие закончено.

С чего ж начать? Такси? В гостиницу?

Навстречу мне шел улыбающийся молодой японец. В руках его был плакат с одним только словом: «Некрасов».

«Вас ждут внизу», — сказал он по-английски.

Сквозь сплошную, во всю стену стеклянную витрину я увидал в толпе встречающих моих женевских друзей. Они весело махали руками.

(Кстати, вскоре выяснилось, что отель «Сентрал-Кашима», до которого я собирался ехать на такси, вовсе не в Токио, а в городе Кашима, в 150 километрах севернее. В первый же день я прожег бы все мое состояние.)

Итак, Токио!

* * *

Почти весь апрель я провел в Англии. В Лондоне. Приехал просто так, без всякого дела, пошляться по Стренду, Челси, Гайд-парку, набережным Темзы. Собственно говоря, это и есть мое главное дело, моя профессия. Тут я специалист высокой квалификации.

Англия мне мила. Всем. Немыслимой своей изумрудной зеленостью, двухэтажными домами-квартирами с витой лесенкой внутри, пабами, особенно деревенскими, непереведшимися еще котелками и зонтиками (впрочем, зонтик всегда и везде, в любую погоду), своей сдержанностью, невозмутимостью и участливостью, каминами и лужайками, королевой, ни во что не вмешивающейся (у нее своих забот по горло: сестра, дочь, наследник, которого никак не женишь, а пора, уже тридцать лет), красными двухэтажными автобусами, в которых можно курить, и просторными, на вид архаичными, но такими юркими такси-остинами, наконец, даже погодой, которую принято поносить, но, пожалуй, именно дождям обязана Англия своей непостижимой, глаз оторвать нельзя, всегда свежей зеленью. Не пойму, почему в английском гербе нет зеленого цвета (только в гербе Ричмонда, как фон для тюдорской розы) и столько львов, а ни одного вяза, национального, увы, заболевшего и вымирающего дерева. Одним словом, мила мне Англия. Кроме всего, конечно, еще и веющим от нее каким-то покоем. (Скажи я это англичанину, в лучшем случае пожмет плечами и саркастически улыбнется.) Да, именно покоем. Житель континента (я не говорю уже о тех, кто по ту сторону берлинской стены) чувствует это особенно остро. И не только на каком-нибудь заросшем, полузаброшенном кладбище, прилепившемся к церкви ХIII века где-нибудь в Чипинг-Кемптден. (О, английские кладбища! Лежал бы и лежал.) Или в деревенском пабе с почтовыми рожками на стенах, освещаемых фонарями от кебов или фиакров прошлого века. Веет покоем даже от Трафальгар-сквер (вся эта детвора, ползающая по лапам и хвостам четырех львов у колонны Нельсона) или Пикадилли-циркус, где сотни джинсов и свитерочков и ни одного пьяного. Покой, покой! Сколько бы мне не говорили об инфляции, душащих страну забастовках и тред-юнионах, фактически правящих страной, покой...

Я люблю Англию. Хотел бы жить и умереть в Лондоне, если б не было, что там ни говори, — Парижа. Ну, может быть, не в самом Лондоне — все-таки почти восемь миллионов, — а где-нибудь потише, время еще есть, подыщем.

Но почему, собственно говоря, приземлившись в Токио, я заговорил вдруг об Англии? Не только потому, что люблю ее и был в ней как раз перед поездкой в Японию (в чемодане моем рядом с «Веткой сакуры» лежала еще «Британия, 60-е годы» Осипова, прекрасная книга). Я заговорил об Англии, потому что и она, и Япония — обе на островах — страны великих традиций. Но каких разных!

Англия...

Камины... Как нечто обогревающее — ноль. Как символ патриархальности, собирающей вокруг себя семью, друзей — все. Потрескивает, пламя лижет поленья, можно и помолчать, думы всякие лезут в голову. Дог тоже лежит и думает.

Цветочки вокруг дома. Нету сада, палисадничек. Нет палисадничка, подоконник. И почти круглый год — влажный климат. И как приятно раненько утром выйти, сорвать два-три покрытых еще росой тюльпана — таких свеженьких, таких крепеньких и поставить их на стол. Сразу веселей становится.

И сам дом. Главное в жизни англичанина. Служба, работа, биржа — все это для дома. Для этого самого камина, сверчков, альбома с марками, какой-нибудь маленькой столярной мастерской, коллекции трубок, табакерок, негритянских божков. Если б история Англии сложилась, не дай Бог, как-то иначе, воцарилась, допустим, советская власть, англичанин с достоинством перенес бы все тяготы, — отсутствие ростбифа, «Дейли телеграф», свободы передвижения, — но одного бы он не перенес — коммуналок. Он умер бы.

Мой дом — моя крепость! Не было еще на земном шаре писателя, который, начав писать об Англии, не привел бы это любимое изречение. Бот и я, боясь отстать от других, тоже привожу его. Но тут же, чтоб как-то отличиться, хочу провести параллель со страной, которую недавно покинул. Эмма Коржавин, человек остроумный и умеющий на кое-какие вещи смотреть трезво, получив, наконец, долгожданную отдельную квартиру, вздохнул и сказал: «Мой дом — моя крепость!», и тут же добавил: «Но нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики...»

Но это так, к слову.

Англичанин не любит английской кухни. Это тоже традиция. Пудинг пудингом, но поведет он вас в китайский, вьетнамский и с особой охотой в индийский ресторан. Но пивом будет угощать английским — тут он патриот.

Англичанин — вообще патриот. Он любит свою страну. Это не мешает ему, правда, жить годами где-нибудь в Ментоне или на берегу Женевского озера. Он любит свою королеву. Шляпки у нее, правда, не очень красивые, но сама она полна достоинства, она символ. Какие-то леваки от имени налогоплательщиков пытались обвинить ее, что она живет, мол, не по средствам, что этому самому налогоплательщику приходится содержать ее яхты и загородные поместья. Чепуха! Каждый англичанин платит из своего кармана на содержание королевских яхт по одному пенсу в год. Разорительно, что и говорить. Англичанин не просто любит свою страну, он УМЕЕТ ее любить, умеет взять и беречь все лучшее, что она ему дает. Природу, например. Приусадебные, говоря нашим языком, участочки или славящиеся на весь мир лондонские парки. Ну, а если не побояться и сказать нечто хорошее об английской аристократии, то, конечно, нет ничего более привлекательного, чем английское загородное поместье.

Одно из них, Кенвуд, почти в самом Лондоне, в районе Хемпстеда, увековеченном в свое время Констеблем. В самом, построенном архитектором Адамом, доме графа д'Айвиг, завещавшего его после своей смерти государству, сейчас музей, картинная галерея. Картины первоклассные — Рейнольде, Гейнсборо, Ремней, из голландцев Рембрандт, Вермеер, Франс Галс, есть два портрета Ван Дейка. Но не это поражает — лондонским музеям есть чем похвастаться — поражает и покоряет слияние самого по себе прекрасного ампирного интерьера дома с окружающим ландшафтом, природой. Сквозь громадные, от пола до потолка, окна ландшафт этот — лужайка, тенистый парк, вдали пруд — как бы вливается во внутрь дома, составляя с ним единое целое.

И, конечно же, на лужайке, ярко-зеленой, с желтыми нарциссами у самого дома, два-три одиноких вяза. Вообще, одиноко стоящие среди поля деревья — одна из примет английского пейзажа. Выросли они, конечно, по воле Божьей, но, проезжая по какой-нибудь проселочной дороге, никак не можешь отделаться от мысли, что все это придумано и скомпоновано все тем же Констеблем. (Судя по эскизам, он, хотя и делал свои пейзажи с натуры, переставлял деревья по собственному усмотрению, уравновешивая композицию.)

Я понимаю художников, которых привлекали поместья, подобные Кенвуду. Великий Тернер подолгу жил в имении лорда Эгремонта в Петуорте, милях в пятидесяти южнее Лондона, в Сассексе. Те же изумрудные лужайки, купы деревьев, гроты. Правда, оленей, стадами бродивших вдоль озера («Озеро. Заход солнца» Тернера) что-то сейчас не видно. А все остальное как было двести лет назад, в начале прошлого века, так и осталось.

И, глядя на всю эту красоту и покой, с грустью думаешь о том, как ни в чем не уступающий всему этому по красоте русский помещичий дом прекратил свое существование. Помещиков, естественно, прогнали, но дома-то их, дома...

Я был в одном из них. Недалеко от Малеевки, Старой Руссы. Сейчас там детский приют, уныло, серо, все заросло, бродят по дорожкам стайки таких же унылых, невеселых ребятишек в серых поношенных пальтишках. А как построен этот бывший барский дом, как выбрано место! Львы у въезда, тополевая аллея, круглая клумба перед колоннадой дома, когда-то, вероятно, желто-белого, ампирного, а сейчас грязно-серого цвета, с облупленной штукатуркой. А по ту сторону дома терраса, обрыв, заросший чем-то вроде малинника, и дали неоглядные, вьется внизу речка и синяя полоска леса вдали. И звон. Вечерний звон, вечерний звон... Сейчас его нет, надрывается где-то радио — «Труженики полей Кубани, перевыполним план сдачи государству...»

Англичане все, как один, жалуются на то, как изменилось все за последние годы. И не к лучшему, а к худшему. Правда, теперь можно за три часа долететь на «Конкорде» до Нью-Йорка, а при королеве Виктории и за неделю нелегко было добраться, но стоит ли сравнивать, сравнения всегда дело рискованное. Тогда было величие, империя, колонии, престиж. Сейчас все распалось, члены Содружества воюют друг с другом (Индия и Пакистан), а когда бастуют водители грузовиков, выстраиваются длиннющие очереди за хлебом и сахаром. И нет таких мудрых стариков с вечной сигарой во рту, как Черчилль, а правит всем какая-то очень, правда, активная, но все же дама, которая приходит в восторг от того, что московские газеты окрестили ее «железной леди»...

И все же грех англичанам жаловаться. Ей-богу, грех. Никакого никогда штурма Букингэмского дворца не будет (говорю фигурально, т.к. штурм Зимнего дворца, скорее всего, на совести Эйзенштейна и его «Октября»), коммунистов в Британии кот наплакал, «Морнинг стар», утреннюю эту звезду, никто не читает, а если говорить о рабочих, а не аристократах, (им таки хуже, чем при Виктории), то, честное слово, я вовсе не прочь зарабатывать столько же, сколько простой лондонский докер. И клянусь, не буду бастовать и требовать прибавки в десять, а то и в двадцать процентов.

Прочитав или выслушав все вышеизложенное, тот самый англичанин, пожавший плечами и саркастически улыбнувшийся после слова «покой», закажет еще по кружке пива и скажет:

— Все, что вы сказали, очень интересно и где-то ласкает мой слух, но не кажется ли вам, что для того, чтоб иметь определенное суждение об Англии и англичанах, месяца, который вы провели здесь, вряд ли достаточно. Я ошибаюсь?

Нет, не ошибаетесь. И не месяц, а три недели. И до этого еще десять дней, и еще как-то месяц, тогда до Шотландии даже добрался... Мало, мало, конечно, мало. Да я и не сужу, не имею права судить — я только о впечатлении, о том, что увидел, почувствовал, я — человек из другого мира, попав в страну, полюбившуюся мне с первого взгляда. Проживи я в Англии, в каком-нибудь Кембридже, как Володя Буковский, с годик-два, возможно, и я начал бы ворчать (Володя поваркивает), я же за эти две недели сумел осудить только одно — дороговизну лондонского транспорта. Креста на них нет — за недельный постоянный билет (метро + автобус, в Париже называется «карт-оранж») лупят десять фунтов, т.е. сто франков, а у нас месячный — семьдесят, и то мы негодуем — когда я приехал, был сорок. Зато в Лондоне музеи бесплатные, а в Париже, куда ни сунься, пять, десять, а то и пятнадцать франков.

А в общем-то, подводя какой-то итог, скажу прямо — знай я язык и ни на минуту не разлюбив Францию и Париж, переехал бы в Англию. Покой, покой... В нашем возрасте это имеет какое-то значение.

На этом пока поставим точку.

Итак, нелегкая занесла меня в Японию.

* * *

Нелегкая — это некое японское издательство, напечатавшее в свое время мою «Киру Георгиевну», гонорар тогда не заплатившее и предложившее сейчас, во искупление своей вины, оплатить мне самолет Париж — Токио — Париж. Я тут же, не раздумывая, ухватился за это предложение, не совсем, правда, понимая, на какие шиши я буду жить в самой Японии, — Токио самый дорогой в мире город, — но все, в конце концов, обошлось. И ел, и пил (в основном, саке — 16°), и жил в лучших гостиницах, и ездил в сверх-ультра-супер-экспрессах, и даже подарки домой привез — жена принимает теперь гостей не иначе, как в черном шелковом кимоно редчайшей красоты, и все это благодаря тому, что существуют на свете друзья. Не имей, как говорится, сто рублей, а имей, ну, хотя бы парочку таких друзей, как мои, из Женевы. Междугородние, а там паче международные телефонные разговоры в мире наживы стоят дорого, тем не менее мои друзья — назовем их господин Н. и госпожа Н. — раза три звонили из Токио в Бангкок и столько же в Гонконг в поисках потерявшегося в таможенных джунглях писателя. К отелям и экспрессам они тоже имели кое-какое отношение.

Пробыл я в Японии — если выкинуть дорогу — злосчастные Бангкоки и Гонконги и 36 часов лету назад через Китай, Пакистан, Аравию и Египет — восемнадцать дней. И в общем-то обалдел.

Ну, как не обалдеть... Советскому человеку, очутившемуся в Европе, кажется, что он попал на другую планету. Для европейца именно Япония другая планета, для меня же третья.

Чтоб понять, разгадать эту загадочную страну, нужно в ней прожить не год, не два, может даже и десяти будет мало. Куда там какая-то Англия. Поэтому с первых же строк предупреждаю — ни в чем я не разобрался, ничего не понял и все нижеизложенное не что иное, как импрессионистические наброски, скольжение по поверхности, никакой глубины.

Начну свой рассказ с одной книги, той самой, которая скрасила мне тоскливые часы моего гонконгского узничества, Да, та самая «Ветка сакуры». Автор ее «публицист правдистской выучки», как назвал его один из самых прожженных «правдистов» Юрий Жуков в своем послесловии к книге — Всеволод Владимирович Овчинников.

Читаешь и диву даешься, как мог такой вот «публицист правдистской выучки» написать ТАКУЮ книгу. Семи пядей во лбу надо быть. Шесть из них — ум, начитанность, общая культура, прекрасное знание материала и языка, тонкий вкус и любовь к описываемой стране — вещи вполне объяснимые — учился, много читал, жил в Японии, полюбил ее — но вот седьмая пядь — как удалось такую книжку опубликовать — для меня загадка.

«Советская литература и эквилибристика» — так озаглавил я лекцию, которую читал токийским студентам, а до этого и множеству европейских. Под этим иронически-горьким определением подразумевается та нелегкая школа циркового искусства, которую нужно закончить с отметкой 5 с плюсом, чтоб научиться писать, а потом напечатать то, что в нашей стране труднее всего — ПРАВДУ. Не всю, конечно, в советских условиях это невозможно, но хотя бы ТОЛЬКО правду. Эквилибристика, жонглирование, хождение по проволоке (а то и по лезвию ножа), искусство фокусника, дрессировщика, даже клоунада — вот дисциплины, которые надо знать назубок. Искусство «правдиста», не того, а в истинном значении придуманного мною только что слова, это искусство подтекста, намека, недосказанности, писания (а значит, и чтения) между строк, умение бороться (вот где пригодилось бы некое литературное кунг-фу) и отстаивать нужные тебе высоты, сдавая в кровавых боях сопки пониже. И, наконец, — это уже не цирк — вовремя протянутая тебе рука, подставленное плечо умного редактора-друга. Это, пожалуй, одно из главных подспорий. Но у Овчинникова нет ведь ни Аси Берзер, ни Твардовского, вместо них Юрий Жуков и Виктор Григорьевич Афанасьев, главный редактор «Правды». Как же ему все-таки удалось?

Попадающиеся мне иногда на глаза газетные корреспонденции Овчинникова (сейчас он в Лондоне), скрывать не буду, особого восторга у меня не вызывают. Корреспондент есть корреспондент, что поделаешь, да еще «Правды», — но вот книга его была верным и очень нужным спутником по Японии. Умная, серьезная, доброжелательная, хорошо написанная книга. И что особенно приятно — переведенная на японский язык, она пользуется успехом у японцев. Из десяти или двенадцати человек, с которыми я говорил о ней — а я где мог, совался со своей похвалой, вслух читал отрывки своим женевским друзьям за утренним кофе, — только один отозвался о ней скептически, остальные в один голос — хорошая книга!

Из Хиросимы (есть у Овчинникова книга и о Хиросиме) я позволил себе послать ему благодарственную открытку. На адрес «Правды». Дошла ли? Разгадали ли мою закорючку внизу? Так вот, заявляю во всеуслышание — конкурировать с Овчинниковым не буду — кишка тонка — ограничусь предлагаемыми "мною поверхностными, очень субъективными впечатлениями, импрессионистическими набросками. В этом есть своя прелесть. Для меня, во всяком случае.

* * *

99 % моих друзей, которым я сообщил о своей поездке в Японию, обязательно острили: «Смотри, не женись там на гейше» или «Привези с собой самую хорошенькую». Только жена, как ни странно, ничего о них не сказала, просто заявила, чтоб без кимоно домой не возвращался, и все. Внук Вадик напомнил, что я говорил ему когда-то о маленьком МИГ-27, том самом, который угнал советский летчик Беленко, стоит, мол, всего один доллар. Витька-сын — просто вскользь сказал, что японские фотоаппараты ни в коем случае нельзя покупать в Японии, только в Гонконге — там они раза в два, а то и в три дешевле. Первые две просьбы я выполнил, третью, увы, не смог.

Итак, 99 % о гейшах? И вообще, как выяснилось, познания о Стране Восходящего солнца у среднего советского интеллигента сводятся, примерно, к следующему набору: харакири, кимоно, камикадзе, Фудзияма, самураи, Цусима, Пирл-Харбор и Хиросима. Кто необразованнее, знает еще кое-что об икебана — искусстве составления букетов — и художнике Хо-кусай. Я отношусь к этой последней категории. И, как старый железнодорожник, знал еще о сосуществовании самого быстрого в мире поезда «Шинканзен» — 250 км/час! — Токио — Осака. (Сейчас он уже несется под проливом Калемон до города Фукуока на острове Кюсю.) Ни одной японской книжки я не читал. В кино видел два-три фильма — «Голый остров», что-то самурайское с Тосиро Мифунэ и «Японию в войнах» — интереснейший документальный фильм, совершенно непонятно почему у нас показывавшийся, — и японцы, и американцы весьма героически там гибнут... Кое-что знал я еще в силу бывшей своей профессии — о Кендзо Танге, прославленном авторе олимпийского комплекса в Токио. Вот и весь багаж, с которым я ехал. Не густо.

Что же такое Япония? Нет, вопрос для меня слишком трудный. Скажем так — что удалось мне увидеть и уловить там за три без малого недели?

Помню, меня когда-то возмутила беседа с Давидом Ойстрахом, только что вернувшимся из концертного турне по Японии. «Что вас больше всего поразило там?» — спросил его корреспондент. «Контрасты, — ответил Ойстрах, — Токио — город контрастов. Сверхмодерные небоскребы, а рядом лачуги»... «Ну и ну, — подумал я, — то ли Москвы ты не видел?»

Теперь понял — виноват я перед покойником — куда нашей Москве по контрастам до Токио, ошеломляюще нелепого, бестолкового, я бы сказал, в чем-то даже пугающего города, самого большого в мире — двенадцать миллионов жителей, а с вросшей в него Иокогамой и все пятнадцать. Какого-либо принципа застройки, общего плана и в помине нет, хаос. Купил участок, строй что хочешь, хоть небоскреб, хоть халупу. Регламента, строительных ограничений — никаких. Архитектурного лица — нет. Разглядываю свои фотографии, и разобраться, где Токио, где Осака, где Нагоя, невозможно. Небоскребы, рекламы... Рекламы, небоскребы. И все это в сплошном море чего-то низкорослого, одноэтажного, скученного и, не боюсь этого сказать, некрасивого. И это в стране, где красота в такой чести.

Названий улиц нет. Номера домов не по порядку — шестой, восьмой, десятый — а в зависимости от того, когда дом появился на свет. Рядом с номером четыре, построенным сразу после войны (американская авиация крепко обработала Токио), небоскреб под номером 86 — возведен в прошлом году. Европеец в тупике — как найти нужный дом? Токийцы как-то привыкли к своей неразберихе, но когда я попросил своего нового друга Торо Кавасаки отвезти меня к автобусному вокзалу Токио-Нерита, он взял пудовый справочник и на полчаса в него углубился.

— И вы тоже, значит?

— Тоже.

— Без справочника ни шагу?

— И со справочником тоже.

— Как же вы ориентируетесь?

— По телефону.

— ?

— Звоню и спрашиваю: как до вас добраться? Мне отвечают: сядешь в метро, вылезешь на станции такой-то, от нее сразу пойдешь налево, свернешь на четвертую улицу направо, по ней дойдешь до большого стеклянного дома с рекламой «Сони», там опять повернешь направо и метров через двести-триста, сразу за буддийским храмом, увидишь заправочную станцию «Шелл». Там рядом телефон-автомат. Позвони мне, и я выйду тебя встречу...

Вот так-то...

В центре, спасибо генералу Макартуру, несколько десятков улиц получили названия, и в центральных станциях метро висят таблички по-английски, но это только в центре. Чуть дальше от него сплошные иероглифы.

Я просил моих друзей разрешить мне одному побродить по Токио — дайте мне только план метро, к шести я вернусь. Они ужаснулись. Что вы, в своем уме? Таксисты и то часами ищут. Не то что к шести, до утра не доберетесь... Так и не пустили.

Архитектурного лица, повторяю, у Токио нет. Разве что пересекающие весь город, вьющиеся, переплетающиеся на разных уровнях, где бетонные, где железные, ленты автострад, электричек, монорельсовых дорог. Каких-либо законченных ансамблей не ищите. Глаз отдыхает на двух, трех десятках уникальных зданий или храмов да на зелени императорского парка. Чтоб похвастать чем-то современным, приводят на олимпийский стадион или к церкви Сент-Мери того же Кендзо Танге — взлетающая к небу, сияющая металлом на солнце кривая.

* * *

Храмы — а они везде красивы — как-то теряются в общей сумятице. Запомнился один из самых больших и новых — Шакаден, храм Будды Шакья-Муни. Да, да, того самого «Шжья-Муни, ты не прав!..», читавшегося в мое время под елочкой всеми мальчиками и девочками с неменьшим успехом, чем горьковскиЙ Данко и «Белое покрывало или святая ложь» — обязательный рождественский набор.

Шакадон — это широченная, полированного гранита, лестница, ведущая в нечто необъятное, таинственное, погруженное в полумрак. Тысячи молящихся с опущенными головами. Откуда-то льется музыка. Тихая, мелодичная. Постепенно становится светлей, в музыке появляется напряжение, медленно раскрываются золотые врата и появляется озаренный лучами невидимых прожекторов, сам Шакья-Муни. Пять тысяч человек склоняются еще ниже.

Что это за религия, что это за секта, носящая название Реюкаи, ни один из знакомых наших японцев объяснить не смог. И самого храма никто не видел — это я им открыл его. У токийцев нет времени изучать достопримечательности своего города — работают они много, без дураков, к тому же большинство живет за городом, часа два уходит на транспорт.

Реюкаи — учение, какая-то ветвь буддизма, объединяющая около трех миллионов японцев, рассеянных по всему миру. Основал ее Ушедший Учитель (Late Teacher), некий Какута-ро Кубо в 1919 году. После его смерти возглавил Реюкаи Кими Котами. Скульптуры обоих этих лейттичеров (как это по-японски, не знаю, при входе мне вручили проспект на английском языке) стоят справа и слева от алтаря — в пиджаках, галстуках, вполне современный вид.

В суть учения я не вникал (при случае, объяснит мне Пятигорский — главный буддист нашей эмиграции), но думаю, что ничего дурного эта религия, в себе не таит, а тот один доллар, который, ежемесячно платит как членский взнос каждый «реюкаист», дал возможность отгрохать такой вот храм из бразильского и шведского гранита, заказав проект архитектору с именем — Кениши Ивасаки. Из окна моего отеля видна эмблема Реюкаи, венчающая храм, — два вертикально, параллельно стоящих круга — нечто спокойное и глубокомысленное. Глухая стена советского посольства, находящегося в двух шагах от него и охраняемого шестью полицейскими, слава Богу, в мое поле зрения не попадала.

Храмов в Японии много. Не счесть. Больших, средних, маленьких, совсем малюсеньких, прилепившихся где-нибудь между двумя американизированными офисами. Буддистские и синтоистские. В Японии две основных религии — выражаясь общо, культ смерти и культ жизни. Японцы поклоняются богам и той, и той религии. Богов много — добрых и недобрых, чтоб не сказать злых. Всех и не перечислишь.

Возвращаясь после паломничества в храм-монастырь Котохира-Шрин на острове Ши-коку, я купил себе на память очень симпатичного божка, бородой и взглядом напоминавшего Андрея Синявского. Может, поэтому я его и купил, высоколобого, с посохом в руке. Вернувшись домой, я сразу бросился к своему справочнику (Овчинникову) — и, насколько я понял, выбрал я бога долголетия — Фуку-року-дзю. «Его неразлучные спутники — журавль, олень и черепаха. Не в пример богу мудрости (тот ко всему еще и любитель выпивки и женщин), этот отличается тихим нравом, любит играть в шахматы и считает превеликой добродетелью умение зрителей молча следить за чужой партией. Таких людей встречается, впрочем, так же мало, как достойных бессмертия, которое он может даровать. В силу личного пристрастия, бог долголетия опекает шахматистов, а также часовщиков, антикваров, садовников — людей труда тихого, имеющего отношение ко времени настоящему, прошедшему или будущему».

По-моему, я выбрал удачного бога — по натуре я тоже человек тихий, в шахматы, правда, не играю, но антикварные лавочки приводят меня в трепет (ах, были б деньги...), и в душе я садовод, растил в Киеве на балконе анютины глазки и вывезенную из Коктебеля вьющуюся, распускающуюся к вечеру, небесно-голубую ипомею... А вот бог мудрости — Дзю-тодзин — мне далек. Покровитель философов, судей, учителей, изобретателей и журналистов, он, оказывается, любитель «своих ста грамм» — зачем мне это?

Я упомянул храм Котохира-Шрин. Я видел много храмов, все они как-то смешались, перепутались в голове, этот же не запомнить нельзя — к нему ведут 1368 ступеней. Утомительный подъем компенсируется открывающимся сверху видом такой дивной красоты, и сам путь от святилища до святилища так разнообразен, и каждый из храмов так каждый по-своему красив, и все это среди таких могучих, древних, тебе неведомых деревьев, и так все это не громоздко, изящно, и в то же время величественно, что о ступенях просто забываешь.

Один из основополагающих принципов японской культовой архитектуры — это слияние ее с природой (как в Англии поместье Кенвуд). Фон, среда, окружающая храм, это парк, иногда еще и озеро, одно врастает, вписывается в другое, одно немыслимо без другого. Но Котохира-Шрин — это не только парк, незаметно переходящий в лес, но и сама гора, на которой он расположен, и облака, и небо, и окрестный пейзаж, бескрайний горизонт. И тут же, в одном из храмов, свой собственный микропарк — задумчивый прудок, горбатый мостик, водяные лилии, затейливо изогнутые сосенки и совсем наша, русская тоненькая березка. А внутри храма стены, нет, не стены, а что-то шелковое, и на нем тигры, а там аисты, там — горы, речка, водопад, опять же горбатый мостик — так лаконично, с таким вкусом...

Вкус — вот, может быть, главное, что поражает и покоряет в японцах, в Японии. Тонкий, изысканный, благородный. И это во всем. Да, во всем — не боюсь столь категорического заявления. Не знаю, как и почему, но чувство цвета, пропорции, композиции, равновесия, ритма, одним словом, чувство прекрасного, свойственно почти каждому японцу и, думаю, прививается ему еще с детства.

Японские жилища, архитектура, сады и парки, культовое или праздничное одеяние, оружие, цветоводство, все виды прикладного искусства, полиграфия (одни иероглифы чего стоят!), наконец, даже современный дизайн — все это искусство высочайшего ранга и безукоризнейшего вкуса. Ну, а Токио, Осака, Нагоя? Города? Безликие, рекламно-американизированные (реклам больше, чем в Нью-Йорке!), эклектичные, такие не японские, я бы сказал даже, по сути своей антияпонские? Парадокс? Если хотите — да, но как мне пытались объяснить, это отрицание одним другого, более или менее мирное соседство противоположностей, тоже японская черта. Как и для англичанина, дом его — это храм, где он владыка и божество. За порогом этого дома — чужое, не его. Там он не властен. Нечто подобное можно наблюдать и в повседневной жизни (если я этого не обнаружил, то люди, прожившие долго в Японии, утверждают, что это так) — подчеркнуто-повышенная, изощренная (а для нас даже карикатурная) вежливость с друзьями и знакомыми и полное безразличие, даже грубость, с посторонними. Возможно, не видел, но думаю, что знатоки японского политеса и грубости никогда не ездили в московском троллейбусе и не покупали водки в «Гастрономе» за 10-15 минут до того ненавистного всем мужчинам часа, когда ее перестают продавать.

Но вернемся к красоте.

Начну с кимоно.

Не могу без улыбки не вспомнить забавный рассказ моего друга Лели Рабиновича, как львовский портной шил его жене то ли пальто, то ли что-то другое, на портновском языке называвшееся «кимоно» (с ударением на «и»). Он раз двадцать примерял, перешивал, опять примерял, а под конец печально развел руками: «Вы знаете, что такое кимоно? Или получается, или не получается. Так у нас НЕ получилось» (с ударением на «не»).

А вот у японок получается! Я видел сотни, тысячи кимоно — и свадебные, и повседневные, прямо иа улице — и не видел ни одного некрасивого. Ни одного! Нежнейшей раскраски или, наоборот, вызывающе-яркие, черные, белые, с цветами, листьями, аистами, пейзажами, шитые золотом, серебром — и каждое мне казалось красивее предыдущего. А как они красят женщину, как японки умеют их носить. Скажу по секрету — длиной ног японки особенно похвастаться не могут — кимоно же, с его высоко расположенным поясом и особым своим покроем, скрадывает этот недостаток — японка в кимоно стройна и элегантна, она просто красива.

Вообше, оказалось, что японцы красивый народ. Как-то не замечал я этого раньше, сталкиваясь с ними то на Монмартре, — летом он буквально ими оккупирован, — то в Лувре, то, как это было со мной два года тому назад, в Афинах, на Акрополе — из-за тысячи их мокрых, потных спин немыслимо было разглядеть Парфенон. Я их тогда возненавидел. И все с фотоаппаратами, и какими, с телеобъективами длиною чуть ли не в метр. И все снимаются. На фоне. Сторож гонит, а они прут. Лавиной. Вероятно, от злости я не разглядывал их лица, но красивых не припомню.

Японцы красивый народ. Невысокие, ладно скроенные, с мужественными лицами, (киношные самураи просто красавцы), и в косоглазии их какая-то привлекательность. Женщины, молодые, да еще если в кимоно, глаз не оторвешь. Фарфоровые статуэтки. И вовсе не желтые — желтая раса, желтая опасность! — очень даже розовенькие, а если гейша, то белее белого (грим, правда). А дети! Таких очаровательных, милых, хитроглазых, лукавых я нигде не видел. И запружена ими вся Япония. Куда ни кинь глазом, они везде — в музеях, парках, на улицах, в одинаковых белых, желтых, красных шапочках. То выгружаются, то влезают в автобусы. Перебегают цепочкой улицу, впереди руководитель с флажком. Заполняют все пригородные поезда. Мне объяснили, что сейчас каникулы. Но, простите, во Франции тоже бывают каникулы, а детей нет. Где они?

Когда в Хиросиме мы подъехали к парку Мира, я сначала даже не понял — что это, массовая сидячая демонстрация, протест против чего-то? Вся примыкающая к парку площадь, да и сам парк, заполнены были детьми. От края до края, конца не видно. И все они рисовали, ла коленях и вокруг альбомчики, краски, цветные карандаши. В парке зарисовывали памятники и единственно сохранившуюся в этом совсем новом городе руину какого-то офиса на противоположном берегу реки, на площади же детишкам терпеливо позировали... пожарные. В касках, скафандрах, с брандспойтами в руках.

Не знаю, каникулы это или не каникулы, но у меня твердое убеждение, что из 112 миллионов японцев, как минимум, восемьдесят — это их дети.

* * *

Любя Баха, можно ли наслаждаться Армстронгом? Микеланджело и Цадкин? Чехов и Аверченко? Парфенон и капелла Роншан Ле Корбюзье? Исключает ли одно другое?

Мне всегда казалось, что красивее английского парка, естественного, свободного, ничего не существует. (Версальско-петергофская ранжирность мне не очень мила, разве что у А. Бенуа.) А вот попадая в японский сад, особенно если он невелик, не сразу скажешь, кому присуждать первую премию.

Есть в Киото домик. Шизен-до, что значит приют отшельника, точнее, поэта-отшельника. Соорудил и жил в нем в XVIII веке некий Иозан Ишикава. В прошлом самурай, участник многих битв, в 58 лет он бросил военную службу — сменил меч на орало, — и основал в этом самом Шизен-до школу классической китайской поэзии. Прожие всю жизнь холостяком, 89-ти лет он умер. Дом остался.

Он невелик, удивительно пропорционален, по-японски пуст, только портреты древних китайских поэтов по стенам. Но главное не дом, главное — сад. Это — песок, камни, бамбук, подстриженные кустарники в виде шаров, — иногда они цветут чем-то розовым и белым, — пруд с кувшинками и ирисами на берегу и разные деревья, из которых узнал я только плакучую иву. Но песок это не просто песок, а камни не просто камни, все это некая композиция, продуманная в каждой мелочи. И пруд, и кусты, и ива тоже в нее входят. Думаю, что лучшего места, чтоб читать, а то и писать, стихи, на земном шаре нет. Бывший самурай, ставший поэтом, понял это. И создал. Маленький парк, и дом, и крохотную комнату на втором этаже — по-английски moon-viewing room — комната для созерцания луны — японцы любят смотреть на луну, хотя в гербе у них не луна, а солнце. Луна, полумесяц у турок, арабов, но есть ли у них специальная комната для любования луной, не знаю, не думаю.

Говоря об этом доме, я сказал «по-японски пуст». В противоположность многим, я люблю, чтоб стены в моей комнате были заполнены. Картинами, фотографиями, рисунками, какими-то слепками. Как у Максимилиана Волошина в Коктебеле, как у Чехова в его ялтинском доме. Там, правда, не только фотографии, там и Левитан, но вот у Толстого над его рабочим столом довольно средняя фотография Сикстинской Мадонны.

У меня, в подражание любимым писателям, тоже все стены завешены. На всяких полочках, этажерках, книжных стеллажах полно сувениров, дорогих сердцу мелочей, безделушек. Наполеоновские гренадеры с развевающимися знаменами, мой первый в жизни солдатик — швейцарский, два советских офицера, руки по швам (они несут вахту у марочного блока в 50 копеек с портретом Леонида Ильича при всех регалиях, правда, без ленты какого-то там перуанского ордена — была такая фотография в «Правде» — стоит троица, он, Косыгин и Громыко, все в лентах...), широкотрубый паровозик с вагончиком Вирджинской железной дороги, кораблики с надутыми парусами, две пушки — английская и испанская, три советских танка с красными звездами, ведерочко с двумя бутылками шампанского, подарок незабвенного нашего Севы Ведина, кусочек лавы из сопки Ключевской, камешек, поднятый со ступеньки рабочего домика Кнута Гамсуна, Георгиевский крест, купленный Витькой за 100 франков на Пале-Рояль и преподнесенный мне ко дню рождения, и еще один крест, сделанный Лелей Рабиновичем из подставки для вилок ялтинского Дома творчества с надписью на ленте: «За успехи и кое-какое поведение», и еще, и еще, и еще, всего и не перечислишь. Ставить, вешать уже некуда.

Японский дом — полная противоположность. Он пуст. В нем нет ничего. Пол — циновки-татами, потолок, бумажные стены, в нише прекрасными иероглифами на свитке написано что-то непонятное и обязательная ваза с цветами — икебана, Все. Больше ничего. Красиво. Очень даже. И все же...

Интерьер — это душа человека. По нему можно судить, что из себя представляет хозяин дома. Что он любит, чем интересуется, что хочет видеть перед своими глазами, есть ли у него вкус, какие книги читает. Это жизнь, быт и в то же время искусство, архитектура, неотъемлемая ее часть.

Библиотека архитектора Адама в Кенвуде приводится во всех трудах по архитектуре как пример английского классицизма. Она замечательна. И все же — нет, не думайте, что во мне начинает бушевать шовинизм — одна из прекраснейших вершин искусства интерьера — русский помещичий дом, дворянская усадьба.

Я долго колебался в одном из парижских книжных магазинов, глядя на книгу в синем переплете, изданную два года тому назад в Ленинграде. Лез в карман за чековой книжкой (да-да, вот что мы носим в кармане!), клал ее обратно, опять вынимал. Кончилось тем, что выписал-таки чек и помчался домой с заветной книгой под мышкой.

Называется она «Убранство русского жилого интерьера XIX века». Автор А. Кучумов. Без зазрения совести утверждаю — нет ничего более красивого и благородного. Я говорю о начале века, о русском ампире.

Был когда-то в Москве, на Собачьей площадке, музей «Дом 40-х годов». Нет сейчас ни Собачьей площадки — уступила место «вставной челюсти Москвы» Калининскому проспекту, — нет и музея, его «раскулачили» задолго еще до войны — нечего смотреть, как буржуи жили, слюнки пускать. Были в двадцатых годах, я еще застал, комнаты Александра III в его Ливадийском дворце, Николая II в Зимнем. Нет и этого, мебель и утварь растаскало начальство. До 30-х годов сохранились еще музеи-усадьбы Подмосковья — в Никольско-Хрюкине, Покровском-Стрешневе, Ольгове. Нету! Постарались и немцы — в Гатчине, Царском Селе.

Но вот, нашлись сейчас люди — не перевелись еще, — для которых прошлое не только угнетение и паразитизм, а и нечто другое. На третьем этаже Павловского дворца появился музей, которому и посвящена книга. И по вечерам, в одиночестве (Париж пуст, все уехали на юг, моя семья тоже, купается, загорает...), под звуки ставшего почему-то сейчас модным Вивальди или совсем немодного Сибелиуса (был я зимой в Финляндии, постоял молча у так похожего на его музыку памятника) или просто-напросто, да простят меня снобы, слушая Пятую симфонию Чайковского, я, не торопясь, листаю эту книгу, из комнаты в комнату, маленькими глотками, как пьют выдержанное в каких-нибудь массандровских подвалах вино...

Кабинет молодого человека З0-х годов XIX столетия...

И стол с померкшею лампадой,

И груда книг, и под окном

Кровать, покрытая ковром...

А над кроватью портрет в золоченой раме этого самого молодого человека — Павла Дмитриевича Дурново. А над диваном — папаши, петербургского предводителя дворянства, в парике, красном мундире и Мальтийским крестом на груди.

Был и у нас когда-то, до того, как немцы сожгли, такой же павловский диванчик и два кресла, но разве я обращал на них внимание — идеалом были гнутые алюминиевые трубки из западных архитектурных журналов — иногда нам разрешалось все же в институте их просматривать.

Завидую Павлу Дмитриевичу. Даже сейчас. Хочу такое же бюро, как у него — из красного дерева, тысяча ящиков и ящичков, один даже потайной, выдвигающиеся и откидывающиеся доски и дощечки, бронзовые канделябры, малахитовые пресс-папье и пепельницы, над бюро миниатюры — офицеры какого-то лейб-гвардии полка, красивые, молодые, все в аксельбантах... Хочу такой же стол-конторку, который стоит у окна, для занятий стоя и просмотров альбомов-увражей. И раздвижную конторку тоже хочу, чтоб писать письма, не подымаясь с постели. И чубук хочу.

Янтарь на трубках Цареграда,

Фарфор и бронза на столе

И, чувств изнеженных отрада,

Духи в граненом хрустале...

Кабинет молодого человека... Спальня молодой девушки. Туалетная. Будуар. Гостиная. Столовая. Портретная. Кругом портреты — дедушки, бабушки, какие-то вельможи, один важнее другого, а ты сидишь у камина в кресле с высокой мягкой спинкой, попыхиваешь трубкой, дремлешь. И снится тебе...

Нет, ничего мне не снится. Сижу в кресле, другом, но тоже удобном, и пишу. Пишу об этих самых будуарах и портретных, пишу и знаю, что никогда мне их не увидеть. Версали, Ми-рамары, замки Луары, домики японских поэтов-отшельников, кенвудские поместья — все это мне доступно, а Павловский дворец не видать мне никогда. Посторонним вход воспрещен...

Спускаюсь вниз за почтой. Открытка от Наоми, из Нагасаки. Гостит у сестры. Пишет, что собирается в августе с мужем и матерью в Советский Союз. Я у них прожил два дня, в их небольшом, но таком уютном домике на окраине Токио, в районе, название которого я никак не мог запомнить — Оизумигакуен-хо, Нарима-ку, Наоми и Торо Кавасаки. («Называйте меня просто Толя», а у самого получается с трудом, с буквой «л» у японцев нелады.) Оба русисты, прекрасно говорят по-русски — симпатичнейшая пара.

Жил я и в другом японском доме. В Иокогаме. У сотрудника одной из крупных судостроительных компаний, Катсукаро Китазава. Как и в том, токийском, доме, в этом тоже заметный налет европейскости (Китазава долго жил в Норвегии — узнал я знакомых троллей на полке), но спать меня уложили на полу, в самой что ни на есть японской комнате — четыре стены, одна в сад, раздвижная — иероглифы, в вазе икебана.

Ели мы в столовой, за столом, они палочками, мне же, видя мою беспомощность, выдавали вилку, но в торжественных случаях пища готовится и принимается в той самой комнате, где я проводил ночь. Оказывается, средняя из татами вынимается и в углублении обнаруживается миниатюрная газовая плита. Никакой кухни, все готовится тут же, у тебя на глазах. Так и в большинстве ресторанов — в кипящее масло бросается по-особому приготовленное мясо и раздается потом ловким, молчаливым официантом.

Кулинария, кухня японская — не буду кривить душой — особого восторга у меня не вызвала — вкусы у меня примитивные, все эти каракатицы, осьминоги и сырые рыбы я с готовностью меняю на элементарную котлету с жареной картошечкой. Но подаются они, морские эти чудовища, так красиво, в окружении таких симпатичных, неведомых мне, по-особому разложенных овощей, а рядом, в других тарелочках, совсем иная уже композиция — что это такое, ты и представления не имеешь, но как разложено, как аппетитно сверху лежит какая-то ягодка, а может, это и не ягодка, а рыбий глаз — смотрит на тебя и посмеивается.

«"Не сотвори, а найди и открой" — этому общему девизу японского искусства следует и такая полноправная его область, как кулинария. Когда сравниваешь японскую кухню с китайской, коренные различия в эстетических принципах этих двух народов предстоят особенно наглядно». Это у Овчинникова. И дальше: «Если китайская кулинария — это алхимия, это магическое умение творить неведомое из неведомого, то кулинария японская — это искусство создавать натюрморты на тарелке».

Любуюсь этими натюрмортами, а мысли о котлетке. Сплю в японской комнате, отдаю должное лаконизму внутреннего убранства, но вспоминаю дом Волошина в Коктебеле, деревянную, рубленую избушку Ивана Сергеевича Соколова-Микитова в Карачарово.

Вот где чувствуется человек, хозяин дома. У них. Сижу на веранде у Ивана Сергеевича, что-то пишу, а вечером у камина — он рассказывает, а я слушаю и разглядываю кувшинчики и туесочки на камине, портреты в овальных рамах, пожелтевшие фотографии прошлого века. И льется неторопливый рассказ, прерываемый то раскуриванием трубки, то глотком живительного напитка. Рассказ молодого когда-то матроса на линии Одесса — Александрия пароходного общества «РОПиТ», затем послушника русского православного монастыря в греческом Афоне, второго пилота на «Илье Муромце» в Первую мировую войну, охотника на лисиц и зайцев в смоленских лесах и белых медведей в Заполярье, участника гражданской войны, потом эмигранта в Англии и Берлине, замечательного рассказчика и писателя, великого любителя «своих ста грамм», человека, ни разу в своей жизни не солгавшего, ни устно, ни письменно. Жить в таком доме, где все дышит хозяином, его прошлым, настоящим, его мыслями, его душой, — жить в нем и не полюбить его, — невозможно.

У дома Волошина другое лицо, другая душа. Книги, книги, книги, от пола до потолка — книги. А в простенках, над лестницей портреты, пейзажи — Кара-Даг, Хобо-Тэпэ, народившийся только что полумесяц над Сюрю-кая...

В столовой все стены в акварелях, гуашах, пастелях. Остроумова-Лебедева, Добужинский, сам Волошин. Сколько сиживал я осенними вечерами за этим длинным обеденным столом, пил чай с вареньем, и Марья Степановна, маленькая, живая, сморщенная, все помнящая, ворошит прошлое, а ворошить есть что — кто только не перебывал в этом доме, «Доме поэта», таком приветливом и гостеприимном.

И никого уже нет. Ни Иван Сергеевича, ни Максиньки, ни Марии Степановны... Карачаровский дом, вероятно, продан внуком Сашей, Дом поэта — филиал то ли Феодосийского краеведческого музея, то ли галереи Айвазовского. У входа, очевидно, касса, продают билеты...

Вот о чем думал, просыпаясь в своей японской комнате и любуясь иероглифами на стене. Красиво, красиво, ничего не скажешь, но того, что есть в Карачарове, в Коктебеле — души — нет. Традиция убила ее.

* * *

Традиция и условность — очевидно, без этого японец не может. Так положено, отходить нельзя. Культ семьи, уважение к старшим, вежливость, переходящая все границы, даже пугающая, тяга к красоте, к чистоте (вылизанная Швейцария — студенческое общежитие по сравнению с Японией), к порядку — все это создавалось, культивировалось веками. Есть чем гордиться.

Чистота и порядок.

На одной из крупнейших судостроительных верфей фирмы «Кавасаки», куда занесла меня все та же нелегкая (г. Саканидэ на острове Шикоку), поразили меня не столько ремонтирующиеся стотысячетонные танкеры, как именно эта самая, невиданная мною доселе чистота, перед которой меркнут все операционные залы мира, даже моя квартира, где я все время что-то мою, чищу, вытираю (псих!) в ожидании жены — видела, как это делается? Так вот, на верфи этой на всем ее протяжении ни соринки, ни пылинки, ни окурка — единственный обнаруженный был мой, который я, спохватившись, тут же сунул в карман.

Входя в дом, все разуваются, подают тебе шлепанцы. А куда-то можно (или нужно) заходить только босиком или в носках. Я вечно путал — что куда.

Плохо или неряшливо одетых людей я не видел. Пиджачки, галстучки, белоснежные, только что из-под утюга, рубашки. Где джинсы, шорты, свитерочки? (В университете я их все же обнаружил.) Женщина в брюках редкость — одна на десять (от нечего делать в метро — подсчитывал) — не положено.

Точность...

Заказы выполняются с пунктуальностью хронометра. Чтоб ты ни захотел — отремонтировать часы или построить танкер в 600 тысяч тонн. Если по условиям он должен быть готов 16-го числа в три часа дня, спокойно приходи в три часа дня и забирай свой танкер — он будет стоять у причала, чистенький, с иголочки, ожидающий тебя.

Поезда не опаздывают. Можешь по ним проверять часы. (В Швеции, этой зимой, на вокзале в Стокгольме никто нам не мог сказать не только, когда отправится нужный нам поезд, но и отправится ли он вообще, какие-то стрелки, мол, замерзли. В Японии, кстати, тоже бывает зима, но даже на севере, на Хоккайдо, в расписании это никак не отражается.) Знаменитый «Щиканзен» мчится по своей эстакаде через пол-Японии, а скоро будет через всю, каждые пятнадцать минут, остановить или отменить его может только забастовка1. К слову сказать, этот отнюдь не дешевый поезд-люкс в уик-энды так набит, что мы от Хиросимы до Окаямы (минут 40 езды) простояли в проходе, притиснутые друг к другу, как в подмосковной электричке в воскресенье утром.

«Не пользуйтесь нашим метро или электричкой в часы пик, — говорили мне в Токио, — это не поддается описанию». Я все же попользовался. Народу действительно много, и здоровенные хлопцы довольно энергично впихивают, вдавливают тебя в вагон (подрабатывают студенты, их специально нанимают, и маленькая эта халтура по-японски называется — ар-байт!!!!), но хоть бы кто пикнул, я уже не говорю о более энергичных выражениях. Впрочем, это свойственно и англичанам. Как-то в лондонском метро поезд остановился между двумя станциями, в туннеле, к тому же погас свет. Минут двадцать мы сидели в темноте. Ни слова обсуждения! Молча себе сидят, о чем-то думают. Только кто-то в темноте перебрался из соседнего вагона в наш — наш был «курящий».

Думаю, что именно это — любовь к точности, аккуратности, понимание, что здоровенный хлопец пихает тебя в спину не потому, что он хам, а просто надо, чтоб дверь как-то все-таки закрылась, — что именно это привело к тому, что японские транзисторы, магнитофоны, фотоаппараты, поезда и танкеры — лучшие в мире. Вероятно, есть еще какие-нибудь причины, но характер самого японца, традиция быть именно таким, в первую очередь создают репутацию товарам с маркой «Made in Japan».

Японцы умеют работать, это традиция. (Умеют работать и немцы, даже мы, русские, и не только умельцами мы можем похвастаться, сейчас же просто не хотим работать...) Умеют японцы и воевать (мы, впрочем, тоже — неудачи русско-японской войны на совести генералитета, отнюдь не солдат). Но каждый воюет по-своему. Русский, немец, японец. Немцы в плен не сдавались. За пять с лишним месяцев сталинградской битвы я не видел ни одного перебежчика. Сдались они по приказу Паулюса. А мы? В первые месяцы войны целые армии оказались у немцев в плену. В причинах еще надо разобраться, но не отсутствие храбрости тому виной. Но ни у нас, ни у немцев не было камикадзе. Это чисто японское. Нам непонятное, как харакири. (Александр Матросов одна из самых нелюбимых в армии легенд.) Камикадзе отправлялся в свой последний путь, как на праздник. С высоко поднятой головой. Выпивал свою японскую последнюю «стремянную» и шел, летел на гибель с именем императора на устах.

Трудно поверить? Трудно. Не зря говорят — чужая душа потемки.

Потемки... Но в потемках японской души ярким солнцем (а герб Японии — солнце — красный круг на белом фоне) сияет то, что сразу заставило меня полюбить этот народ — та самая тяга к красоте, о которой я уже говорил. (Прошу прощения, начинаю повторяться — знаю! — но, ей-богу же, о хорошем можно и несколько лишних слов сказать.)

Академик Жолтовский, — один из образованнейших архитекторов России, — утверждал, что человечество создало два шедевра — Парфенон и русскую пятистенную избу. Стоит ли вступать в спор с покойником (в студенческие годы он был нашим главным врагом — мы вперед, к зияющим высотам, он назад — к забытому Ренессансу...), но, ей-богу же, глядя на русскую деревню, как-то не замечаешь в ней особой тяги к красоте.

Году, если не ошибаюсь, в 54-м мы с мамой совершили путешествие по Волге. От Москвы до Ростова-на-Дону. Сколько ж сел и деревень прошло за нашим бортом. И ни кустика, ни деревца, ни цветочка — избы, избы, избы...

Побойтесь Бога, Виктор Платонович! А резьба и наличники русских провинциальных домов, а храм Преображения в Нерли, а северное деревянное зодчество — кто ж это создал? Не русские разве? Русские, конечно ж, русские, но вот волжская деревня (в одной из них, Пичуге, я со своим запасным батальоном простоял всю зиму сорок первого года) — Боже, какая ж тоска и уныльство. (Я не говорю об украинском селе — «Садок вишневий коло хати, хрущи над вишнями гудуть...» — с беленькими хатками и соломенными «стрихами», уходит оно, бедняжка, в прошлое. А за воспевание этих самых «стрих» в свое время крепко досталось и Владимиру Сосюре, и Максиму Рыльскому...) Нет, русскому мужику, точнее, нынешнему колхознику, не нужны ни клумбочки, ни цветочки под окном, ни кудрявая березка, о которой, возможно, он и складывает песни, но посадить — в голову не придет. Сама вырастет — хорошо, но сажать — и так с ног сбиваешься, ничего не успеваешь — до березки ли...

___________________

1 По этой линии курсирует ежедневно по 125 пар поездов. Длиной чуть ли не в полкилометра, поезд вмещает 1500 пассажиров. В день перевозят 300 тысяч...

А вот японцу — до березки. Только там она не березка, а сакура, вишневое дерево. (Мы, к сожалению, не попали на пору ее цветения, когда вся Япония утопает в бело-розовом море.) Сакура, бук, клен всех цветов, до ярко-красного даже летом, криптомерия, катальпа, сотни видов сосен, изогнутых, скрюченных, стелющихся, с хвоей, как бахрома, или совсем крохотными иголочками, — их заросли окружают дворцы, храмы, дома — городские (не в центре, конечно, а в предместье), деревенские.

Через три континента, над Гималаями, над пустыней Гоби, вез я в целлофановом мешочке крохотную, карликовую сосенку. По-японски она называется — бонзаи (не путать с «банзай!» — японским «ура!»). Вырастить такую сосенку (или клен, или бук, или яблоньку, абрикос) величайшее искусство. Такое же великое и такое же сугубо японское, как икебана.

Вез свою сосенку и трепетал — а вдруг не пропустят на французской таможне. Фрукты и овощи, например, ввозить нельзя, чтоб не занести инфекцию. (Говорят, английские вязы потому и гибнут, что завезена была с континента какая-то зараза.) Симпатичная барышня из «Пакистан интернэйшнл Эрлайнс» специально звонила во французское консульство — там ее успокоили, сказали, что бонзаи привозить разрешается, только если они дороже 168 (9) франков, обложат пошлиной. И все же я волновался. Зря. В Париже, в Руасси, никто нашими чемоданами даже не поинтересовался...

И стоит моя сосенка (по-английски White Pine — белая, в противоположность Black Pine — черной сосне, хотя обе они просто зеленые) у самого окна (ей нужны солнце и воздух) и раз в три дня я ее поливаю и по указанию сведущих японцев (видел по телевидению, как это делается), отрываю лишние почечки, чтоб лилипутка моя не превратилась в великаншу. И чтоб не чувствовала она себя, бедняжка, одинокой, чтоб не захирела от ностальгии, расставил по книжным полкам икебаны собственного производства. Спускаюсь по вечерам, когда все уже ложатся спать, вниз, в садик, окружающий наш дом, и воровато, озираясь по сторонам, ломаю веточки парижских кустарников и мастерю японский букет.

Японский букет — икебана — это отдельная область искусства. О нем опять же книги. И много. Две из них я даже привез с собой1. Это не обязательно цветы. Могут быть и цветы, но не они главное. Главное — композиция. Из листьев, веточек, стеблей, корней, а все вместе маленький, изящный шедеврик. И он, этот шедеврик, единственное украшение японской комнаты. И рядом свиток с изречениями. Другой, иероглифический, шедеврик.

Но почему же, почему, — вырывается из груди вопль, — при таком чувстве красивого и соразмерного, так бестолковы и хаотичны города? И не объясняйте мне это какой-то особенностью японцев — ему, мол, важно, чтоб красиво и соразмерно было у НЕГО, а за порогом хоть джунгли, хоть трущобы... Неубедительно — в деревнях и за городом красота. И вообще, японец любит, чтоб окружающее ласкало ему глаз. Я в тупике...

В комфортабельнейшем номере нашего «Токио-Принц-отеля» (в ванной каждое утро появляется бритва, гребешечек, зубная щетка и набор флакончиков с лосьонами, а на кровати свеженькие кимоно) на стенке висел натюрморт Брака. То ли яблоки, то ли груши, одним словом, Брак.

Перед сном, отложив свою «Ветку сакуры», я смотрел на него, на Брака, и задавал себе вопрос: зачем его здесь повесили? Для «европейскоcти»? Почему не иероглифы? Или Хокусаи?

Упаси Бог, рассуждать о японском искусстве не буду — о нем тома, тома, тома... Европа просто обалдела, открыв для себя в конце прошлого века японскую гравюру. Хокусай и Хирошигу, великие мастера цветной гравюры, преподнесли европейцам, уже после своей смерти, нечто совершенно новое, перевернули еще одну страницу в истории искусства. Ван Гог, упиваясь, копировал эти гравюры, включил их как некий фон в свои портреты — из-за спины его «Папаши Танги», торговца красками, так любившего художников, богему, выглядывают и Фудзияма, и цветущая сакура, девушка в кимоно.

___________________

1 Есть такая, будь она проклята, серия карманных, очень изящных книжечек «Колор-бук». Там и города, и веси, и храмы, и художники, оружие, бабочки, насекомые, пауки, рыбы, сады, кимоно, поезда, бонзаи и даже пять томиков специально о планктонах японских морей. Купить хочется все и немедленно.

Хокусаи...

Мой подход к искусству примитивен. Критерий прост — хотел бы я, чтоб эта картина висела у меня дома? Продрав утром глаза, я хочу видеть перед собой в окно облака (успокаивают, как валерьянка, забытое средство наших бабушек), а на стене рядом, ну, допустим, «Околицу» Левитана или серовскую «Девушку с персиками». А сейчас, после Японии, скажу — и «Волну» Хокусаи. В Японии она, увы, уже звучит, как некая банальность, вроде наших шишкинских мишек или васнецовских «Богатырей» — издержки популярности, что поделаешь — тем не менее, каждого, прочитавшего эти строки, прошу разыскать (в Москве, думаю, это не трудно) альбом гравюр Хокусаи, и сразу станет ясно — перед вами чудо. И серия «Тридцать шесть видов горы Фудзи» тоже чудо. («Волна», если не ошибаюсь, тоже в нее входит.)

Впрочем, Япония вся чудо!

* * *

Жизнь ворвалась в мою тихую обитель и отодвинула на какое-то время японское чудо на задний план. Есть чудеса более близкие, более дорогие.

Жизнь ворвалась в мою тихую обитель и отодвинула на какое-то время японское чудо на задний план. Есть чудеса более близкие, более дорогие.

Телефонный звонок. В основном телефон молчит — все в разъезде — кого ж черт несет?

— Виктор Платонович? Спешу вам сообщить радостную новость, только что говорила по телефону со Славиком Глузманом...

— Бог ты мой! Откуда?

— Из Иерусалима.

— И куда?

— В Нижнюю Тавду.

— Господи! И где же это?

— В Тюменской области.

— Из Иерусалима в Тюменскую область? И сейчас вы из Иерусалима?

— И сейчас. Зовут меня Клара, и мы встречались с вами в Киеве.

Из дальнейшего разговора выясняется, что Славик, отсидевший уже свои семь лет, а сейчас отбывающий ссылку, работает диспетчером в колхозе (телефон 45 401), что получает много писем, правда, все от посторонних, свои что-то молчат (я начинаю заливаться краской — посторонние знают, а я до сих пор не разузнал его адреса), просит прислать ему книги, желательно, по психиатрии, журналы по искусству. Чувствует себя хорошо. Здоров. (В этом я не уверен.)

Через пять минут вынимаю из почтового ящика «Русскую мысль». На первой странице, внизу, фотография — Елена Георгиевна Боннэр, жена Сахарова, и Славик — она приехала его навестить в ссылку. Судя по фотографии, изменился мало, только пострижен. Лицо грустное.

Все вышеизложенное я считаю чудом. Семь лет лагеря, в котором могли... Что угодно могли. Как в том анекдоте про Ленина. «Куда идешь, мальчик? — В школу. — А отметки хорошие? — Да, ничего. — Ну, иди, иди, учись... А ведь мог и убить».

Так и Славик. Самое страшное уже позади. Не убили. А могли. А впереди?

Другое чудо...

Год тому назад, приблизительно в это же время, может, чуть-чуть попозже, я сидел, как и сейчас, в пустом Париже и предлагал читателю помечтать. «По обе стороны стены» заканчиваются маленькой подборкой мечтаний. Среди них и такая мечта № 7.

«Зал "Мютюалитэ" в Париже. Забиты все проходы, сесть негде. В президиуме ученые, писатели, нобелевские лауреаты. Приехал из Вермонта А. И. Солженицын. Председательствует Пьер Эмманюэль. Выходит к трибуне:

— Мы собрались сегодня в этом зале, чтоб чествовать приехавшего в Париж после стольких лет тюрьмы, замечательного русского человека и писателя...

Лавина аплодисментов не дает возможности услышать имя писателя. По проходу идет бледный, усталый, худой, красивый человек. Эдуард Кузнецов...»

Действительность внесла кое-какие коррективы — вместо «Мютюалитэ» был другой зал, на бульваре Порт-Рояль, и никто из Вермонта не прилетел. Я, увы, тоже был далеко, ничего о встрече не знал, но через несколько дней Пьер Эмманюэль (в прошлом председатель французского ПЭН-клуба) приветствовал Кузнецова в издательстве «ИМКА-ПРЕСС», и туда уж я попал.

Ну, что сказать?

Конечно, волновался (а Кузнецов был спокоен, немногоречив, сдержан), и так хотелось сказать что-то значительное, на века, и так не получилось — и спрашивал не то, и говорил не то... Впрочем, так ли это уж важно, теперь все впереди. И встретимся, и выпьем, и наговоримся вдосталь. Все впереди! Главный, единственный, окрыляющий меня лозунг. Все впереди!

Буковский вот успел уже и с королевой пообедать, и первый курс Кембриджского университета закончить (а как волновался, что завалит экзамены, и как приятно было на это волнение смотреть), хорошую книгу написал. Кузнецов тоже уже пишет, разрываясь на части между конференциями, встречами, беседами, интервью — сегодня Париж, завтра Лондон, послезавтра еще что-то...

Ну, разве не чудо? Треть жизни провести в тюрьме, сидеть в камере смертников, а теперь все эти Нью-Йорки, Парижи, Лондоны, «Боинги» туда-сюда, со всех сторон микрофоны (другие уже...), и одна только мысль: «уединиться, уединиться бы... Дописать.

Чудеса, иначе не скажешь.

Да какие ж это чудеса, — скажут мне иные скептики, — самая что ни на есть элементарная проза. Да и прозаик-то скорее спекулянт. Придумала советская власть торговлю людьми, вот и торгуют. Последней пятеркой выторговала СОЛТ-2, сейчас, очевидно, торгуется, чтоб попасть в список стран наибольшего благоприятствования. Какое ж это чудо? Работорговля. Только рабы стали другими — строптивые, непокорные.

И все же чудо. Именно то, что стали работорговцами, а не только убийцами. Что выпускают на волю людей умных, несгибаемых, борцов. И что не выносят их из самолета на носилках. Все это чудеса.

И вообще, страна моя — «Страна чудес». Иначе, чем чудом, не назовешь, что в магазинах до сих пор почему-то есть еще сахар, что московское метро самое четкое, бесперебойное во всем мире, и самое чистое, что не глушат «клеветнические» радиостанции, и что никто не боится их слушать, хотя нормальный советский гражданин приучен бояться всего, начиная от дворника и управдома. И то, что космонавты шестой уже месяц крутятся вокруг нашего шарика и ничто у них не ломается, не отказывает, а вот пришить к штанам пуговицу нечем — ни в космосе, ни на земле — нету ниток.

Кстати, о нитках.

Вынужден принести извинения моему тезке, Виктору Григорьевичу Афанасьеву, главному редактору газеты «Правда». (Между прочим, мы были одновременно с ним в Японии, и я очень советовал японским писателям, с которыми встречался в ПЭН-клубе, пригласить его к себе, для контраста, так сказать.) Так вот, хочу извиниться перед ним. Дело в том, что во всех своих выступлениях (и в ПЭН-клубе тоже) я какое-то время уделяю «Правде». Иронизируя по поводу названия и приводя различные примеры, я, по-моему, довольно убедительно доказываю, что именно того, что обещано в заголовке, в газете нет. А вот и есть! — возражаю я сам себе. И нечего вводить в заблуждение западного читателя.

На второй и третьей странице попадаются иногда материальчики, которые, воспользуйся ими кто-нибудь из наших писателей, цензура черта с два пропустила бы.

Вот, например, что я вычитал в номере «Правды» за 23 июня 1979 года, в разделе — «"Правда" выступила. Что сделано?» (Не знаю, для кого это я пишу. Советский читатель все это знает и без меня, мы, эмигранты, еще не забыли, а иностранец, глядя, например, наши фильмы, — показывали здесь шукшинские «Печки-лавочки» — воспринимает все эти «мелочи быта» как некий сюрреализм; никто ж не поверит, что простых ниток нет...)

Итак, о простых нитках.

В связи с корреспонденцией «Катушка ниток» («Правда», 20 июня) газета сообщает, что зам. министра текстильной промышленности РСФСР Л. Андреев объяснил, почему все еще нет ниток. Оказывается, не хватает тонковолокнистого хлопка, сокращены поставки деревянных катушек, к тому же просто-напросто нет высокопроизводительного оборудования для выработки ниток. Нет и все! На дворе давно уже зрелый социализм, а оборудования нет. Что же делать? Ходить с расстегнутой ширинкой? Нет, выход, оказывается, есть, нужно только перевести фабрику «Красная нить» Ленхлоппрома на производство ниток из хлопка третьего сорта взамен первого и второго, и все пойдет как по маслу — к концу года будет выпущено 2,5 миллиарда условных катушек. (А где же деревянные, ведь, кажется, их-то и не хватает?)

Другой замминистра, на этот раз уже сельского хозяйства СССР, А. Чубаров, тоже успокаивает — собираются, мол, усиленно внедрять какой-то новый гибрид шелкопряда с высокой шелконоскостью. Что-то обнадеживающее по поводу полиэфирных нитей для синтетических швейных ниток пообещал и В. Семенов, и. о. начальника «Союзхимволокна». Одним словом, на 63-м году существования советского государства будут нитки. Дело только за иголками.

Ну, разве все это не чудеса?

Нет лампочек и батареек, а «Союзы» и «Салюты» летают себе и летают, как ни в чем не бывало. Правда, когда что-то неладное, на весь мир не кричим.