Произведения Виктора Некрасова

Праздник, который всегда и со мной

Эссе

Впервые опубликовано в журнале «Стрелец» (Париж),

1985, № 2, с. 25—31; 1986, № 1, с. 30—32; 1986, № 9, с. 33—36;

Впервые опубликовано в СССР в журнале «Знамя»,

1990, № 5, с. 27—49

Виктор Некрасов на «Радио Свобода»

читает начало эссе «Праздник,

который всегда и со мной»,

23 марта 1984 г.

Между выступлениями на радио и печатными текстами

иногда встречаются незначительные разночтения

День начинается так. Проснувшись, делаю небольшую прогулку километра на три-четыре. Выйдя из дому, сворачиваю сразу же налево и через аркады Лувра, потом через мост Карусель выхожу на набережную Вольтера. Дальше вдоль Сены, мимо закрытых еще букинистических лотков, до небольшого моста О-Дубль, где сворачиваю налево и, минуя Нотр-Дам, по Аркольскому мосту выхожу на правый берег Сены, к площади Отель-де-Вилль. Дальнейший путь опять же вдоль Сены, на этот раз уже по ее течению. Дойдя до Лувра, сворачиваю направо и по Рю-Риволи до моего дома уже рукой подать. Иногда я совершаю прогулку в другую сторону — через площадь Согласия до Эйфелевой башни и обратно. После прогулки иду в ванную и, как говорят радиодикторы, приступаю к водным процедурам.

День начинается так. Проснувшись, делаю небольшую прогулку километра на три-четыре. Выйдя из дому, сворачиваю сразу же налево и через аркады Лувра, потом через мост Карусель выхожу на набережную Вольтера. Дальше вдоль Сены, мимо закрытых еще букинистических лотков, до небольшого моста О-Дубль, где сворачиваю налево и, минуя Нотр-Дам, по Аркольскому мосту выхожу на правый берег Сены, к площади Отель-де-Вилль. Дальнейший путь опять же вдоль Сены, на этот раз уже по ее течению. Дойдя до Лувра, сворачиваю направо и по Рю-Риволи до моего дома уже рукой подать. Иногда я совершаю прогулку в другую сторону — через площадь Согласия до Эйфелевой башни и обратно. После прогулки иду в ванную и, как говорят радиодикторы, приступаю к водным процедурам.

Вся прогулка отнимает не больше трех-четырех минут. Быстрота ее объясняется тем, что совершаю я ее не ногами, а глазами. Над моим диваном висит громадный, два на полтора метра — план Парижа, и это первое, что я вижу, проснувшись утром. План этот необыкновенный, это плод двадцатилетнего труда художника Пельте, умудрившегося нанести на него ВСЕ дома Парижа. Все до единого. И не просто нанести, а дотошно нарисовать в аксонометрии, с птичьего полета. Я не представляю себе, как это можно сделать, но это сделано.

Кропотливейшим образом нарисованы все жилые дома, дворцы, церкви, соборы, мосты, парки и бульвары, памятники, отдельные скульптуры, лестницы, спуски к Сене. Если сесть в противоположный конец комнаты и взять бинокль, создается полная иллюзия, что ты летишь над городом в самолете. Впрочем, есть даже и преимущество — с самолета надо догадываться, что под тобой, а здесь всюду надписи...

Так двадцать лет тому назад начинал я свой очерк «Месяц во Франции», напечатанный в журнале «Новый мир».

Теперь, хотя над изголовьем моим висит такая же картина, прогулки по тем самым набережным Вольтера, Аркольским мостам и Рю-Риволи я совершаю уже не глазами, а ногами.

Тогда, слоняясь глазами по карте, я все мечтал о том счастливом дне, когда опять попаду в Париж. Мечтал, отдаленно даже не представляя себе, что попасть-таки попаду, но отнюдь не уважаемым (уточним, не всегда, но тогда был уважаемым) советским писателем, в компании еще более уважаемых К. Г. Паустовского и Андрея Вознесенского, а на этот раз изгнанником, в компании жены и собаки.

Хемингуэй в одном из писем своему другу писал:

«Если тебе повезло и ты в молодые годы жил в Париже, то, где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой».

Так и озаглавил он — «Праздник, который всегда с тобой» — свои воспоминания о молодых годах в Париже, подернутые элегической дымкой.

Теперь этот праздник со мной. Уже десять лет, как я живу в городе, где когда-то в незапамятные времена в компании двух других карапузов кормил уточек в парке Монсури. И сейчас, несколько погрузневший и поседевший, я опять прихожу сюда, и сопутствует мне дама, в те далекие дни тоже резвившаяся на этих лужайках, а теперь приезжающая издалека, и мы вместе кормим других уже, но совершенно таких же, как и тогда, пестреньких уточек и говорим... Впрочем, это наше уже дело, о чем мы говорим, есть у нас и свои секреты, но о Париже говорим тоже, говорим всегда. И суждено, очевидно, одному из этих двоих, кормящих уточек в парке Монсури, перейти в лучший из миров именно из того, лучшего в мире города — Парижа...

Вот так-то...

Я не знаю еще, как будет озаглавлено то, что пишется сейчас. Заглавие дело нелегкое — в одном, двух, трех, максимум пяти словах («На Западном фронте без перемен», тот же «Праздник, который всегда с тобой») надо передать мысль, дух, в каком-то смысле содержание того, о чем пишешь. У меня это не всегда получается. Кстати, название хемингуэевской повести или рассказа в русском переводе звучит куда лучше, куда точнее, чем у самого автора. У него по-английски называется «A Moveable Feast», что значит «передвигающийся, переносящийся, не связанный с определенной датой праздник». Кто придумал это название, не знаю, повесть увидела свет уже после смерти Хемингуэя, и редактировала ее его жена, но насколько лучше русское «Праздник, который всегда с тобой». Именно с тобой. Не какой-то там, к чему-то привязанный, а именно с тобой...

Так вот, Париж сейчас со мной. И надеюсь, навсегда. Если не случится нечто, во что я, к сожалению, не верю, поэтому и говорить не хочу. И преподнесли мне его, этот праздник, не кто-нибудь, а наша родная партия, наше родное правительство (я даже подумал, не назвать ли свою вещь «Праздник, подаренный мне партией и правительством», но потом раздумал, расхотелось, ну их, решил, и так осточертели, а в названии придумаем что-нибудь поэлегантнее... Время есть...).

А не подсчитать ли мне мои встречи с Парижем?

Первая в совсем юные годы. Расстался с ним в разгар Первой мировой войны четырехлетним мальчишкой, не знающим ни одного русского слова. В памяти обрывки воспоминаний — парк Монсури, пруд, уточки, театр-гиньоль, марширующие по «Фортифам» (остатки старых, времен франко-прусской войны, укреплений, фортификаций) солдаты в красных еще штанах и кепи, ночной цеппелин над городом и двое раненых в мамином госпитале, которым я приносил что-то «вкусненькое». Вот и все. Еще проносящиеся мимо огоньки в парижском метро.

Вторая и третья встречи через пятьдесят лет. Мимолетности. Пересадки по дороге в Рим и обратно. Четвертая посолиднее, описанная в очерке «Месяц во Франции». К слову сказать, очерки эти так и не увидели б свет (к этому времени я был уже раскритикован с высокой трибуны дорогим нашим Никитой), если б не визит де Голля в Москву. Срочно потребовалось что-то хвалебное о Франции, и меня не менее срочно затребовали в Москву, в ЦК, что-то уточнять и дописывать. («У вас совсем ничего нет о рабочем классе, Виктор Платонович, как же это так? Допишите, допишите». И я дописывал какого-то выдуманного электромонтера.)

Впечатлений в ту поездку было много, но, может быть, самое яркое — это утро следующего дня после приезда. Не успев еще позавтракать, я сразу же ринулся к газетному киоску, первое, что меня всегда манило в заграничных поездках, — дух захватывало от разнообразия и пестроты обложек. И нужно же, чтоб в первом же журнале, который я купил, «Пари матч», я наткнулся на отрывок, как вы думаете, из чего? Из солженицынского «Ивана Денисовича». Самое поразительное было то, что свеженький, пахнувший еще типографской краской, второй номер «Нового мира», где повесть была напечатана, я самолично привез вчера и тут же, по просьбе Твардовского, отвез Жан-Полю Сартру. На следующее утро я не верил глазам своим. За одну ночь перевести и тиснуть в готовый уже номер — ошеломляюще! И само сочетание — Сартр — «Пари матч», нет, не может быть, какими-то другими путями попал. Др сих пор теряюсь в догадках...

Итак, первое впечатление от Парижа — газетный киоск. И в тот раз, и до этого, в аэропорту Орли, пересаживаясь с самолета на самолет. Сразу же к киоску, где рядом со всякими буржуазными «Таймсами» и «Мои-дами» сиротливо серела наша родная «Правда». Сейчас к этому ошарашивающему нормального советского человека феномену я привык, но тяга к нему по-прежнему осталась,

Каждое утро, до кофе еще, я отправляюсь за газетой, в магазинчик «Журно» («Газеты») возле автобусной остановки. Хозяева, он и она, мило улыбаются, мы дружим, и я им даже книжку свою подарил, Бзяв обычную свою «Фигаро», по вторникам «Синема», а по четвергам «Пари матч» (дружба наша скреплена, как говорится, кровью — два туго набитых мешка этого журнала отволокли от меня в свое время гебешные мальчики), — я удаляюсь и вспоминаю свой киевский киоск, по выходе из Пассажа «Спутник пропагандиста», «Блокнот агитатора», «Политическое самообразование», «Старшина-сержант», что-то профсоюзное, такое же серенькое, «Работница», «Советская женщина» с какой-нибудь уныло улыбающейся ткачихой на обложке («Советский экран» со знающей, как сниматься, Гурченко или Лео-неллой Скирдой обычно держат под прилавком), ну а если появляется «Неделя», сразу очередь. И только однажды я задержался у этого киоска. Увидел за стеклом открытку с изображением Шильонского замка, знаменитого швейцарского замка — тюрьмы на берегу Женевского озера, где томился воспетый Байроном узник Бонивар. Что такое, почему? Купил. Оказывается — прочитал на обороте, — «По ленинским местам. Шильонский замок, который весной 1904 года посетили В. И. Ленин и Н. К. Крупская». Это было самое интересное, что я в этом киоске за всю свою жизнь купил.

А у моей парижской газетчицы? Не спрашивайте. Сегодня, например, раскошелился и приобрел зачем-то «Граффити веспасьяно» (Веспасиан — римский император, первый задумавшийся о нуждах пешеходов и приказавший соорудить на улицах Рима публичные уборные) — альбом, состоящий сплошь из фотографий разрисованных с большой фантазией стен общественных уборных Парижа, Берлина и других столиц, перед которыми бледнеют туалеты Казанского или Курского вокзалов... Об остальном, что можно купить, говорить не буду, от одного «Плейбоя» у советского таможенника или тов. Шауро из ЦК затряслись бы руки.

Итак, день начинается с киоска. После киоска кафе. Тут уместно сложить в честь него оду, Их в Париже миллион. Ну, может быть, пару нулей надо скостить, но не более — на каждом шагу, на каждом углу — какой-нибудь «Ше Морис» или «Ше Крисоф», по имени хозяина. У каждого своя клиентура — окрестные работники, шоферюги, почтальоны, конторщики или просто служащие, забегающие до работы проглотить свой стаканчик вина или чашечку кофе. Есть и задерживающиеся подольше, листающие за чашечкой «гран-крем» — кофе с молоком — свою утреннюю «Фигаро», «Матэн», «Либерасьон» или «Котидьен де Пари». К ним отношусь и я. Листаю «Фигаро», закусываю свежим, хрустящим круасаном, по-моему лучшим хлебобулочным изделием французов. За «Фигаро» парижские интеллектуалы смотрят на меня косо — они правы, положено читать «Ле Монд», — но я люблю карикатуриста Фезана, от него ежедневно достается то Миттерану, то очередному премьер-министру. К тому же «Монд» — газета вечерняя.

Утреннее мое кафе называется «Сентраль», напротив — «Ту ва бьен», что значит «Все хорошо». В обоих, кроме стойки, за которой ловко орудуют хозяева, и нескольких столиков для неторопливых посетителей, обязательно стоят дьявольские машины, в которых что-то мигает, зажигается, тухнет, источающие к тому же не очень мелодичные звуки. Перед ними, как правило, три-четыре бездельника в джинсах, кожаных курточках, с серьгой в ухе. Что вызывает их азарт, я до сих пор уловить не могу, но мой внук, ставший уже настоящим французом, утверждает, что один из завсегдатаев моего «Сентраля» выиграл за один день чуть ли не тысячу франков. Возможно. Но мне это не светит. Продолжаю пить кофе с круасаном. Чувствую на себе косые взгляды соотечественников. Расселся, мол, в своем парижском кафе, кофеек попивает, да еще с круасаном, а тут не то что круасана не достанешь, а... Вот недавно приехал человек из Рыбинска, рассказывает, что... Тут я начинаю краснеть, зная, что в Рыбинске с продуктами туговато, но, что поделаешь, живу я в Париже в силу сложившихся обстоятельств, и если уж проводить параллель, то житель Рыбинска может в любой момент поехать в Москву, хоть за продуктами, хоть за чем-нибудь другим, а я — нет! Вот так-то...

И назло всем веду вас в «Эскуриал». Это на углу бульвара Сен-Жермен и Рю-де-Бак. Оно, на взгляд француза, дороговатое, но для меня удобное, выскакиваю прямо из своей линии метро (Рю-де-Бак — улица Парома — знаменита тем, что на месте дома № 1, выходящего на набережную Вольтера, находилась казарма мушкетеров, тех самых...).

Итак, чашечка кофе. Примостимся направо от входа, так, чтобы видеть (стены здесь стеклянные) прохожих, бульвар Сен-Жермен и афишную тумбу, специализирующуюся по концертам.

Кафе «Эскуриал» — место моих встреч. Во Франции это очень распространено — встречаться в кафе. Эту французскую привычку я прочно усвоил, хотя, как ни странно, другие, очень типичные для этой нации, ко мне не привились — ни обязательный после обеда сыр (во Франции, говорят, их 400 сортов), ни пышный зеленый салат как отдельное блюдо, ни даже вино, подумать только, французское вино, без которого у них в глотку ничего не лезет. Я предпочитаю пиво — «хейнекен», «кроненбург» или «гинее». Водку брать не рекомендуется — тут она дорога и подают ее микроскопическое количество.

«Эскуриал» и кафе и ресторан. С пяти часов у рояля молодой человек, в прошлом называвшийся «тапер», к счастью исполняющий не современные роки и попы, а что-то старое, из прошлого, даже «Утомленное солнце» в том числе. Подают почему-то камбоджийцы, а может быть, это и вьетнамцы, тоненькие, желто-оливковые, в длиннющих белых передниках. Раньше они назывались «гарсон», сейчас это не принято, только очень уже немолодые парижане, помнящие еще «belle epoque», счастливые дни начала века, позволяют себе эту вольность; мы же, новички, переключились на «мсье» или машем рукой.

Пока еще пустовато, но через час негде будет сесть. С 12 часов начинается «пти дежене», и тут, пусть небо раскалывается над головой, француз должен перекусить. К 12 все магазины закрываются и открываются только к трем-четырем часам. Когда я к этому часу оказываюсь в районе Шанз-Элизе — Елисейских Полей, я, как бы ни был занят, обязательно забегаю в угловое кафе «Берне» на авеню Жорж Сэнк, Там работает лихой бармен, от которого я не могу оторвать глаз. Я всегда получаю наслаждение от красивой, четкой, ловкой работы. Вы б посмотрели, как он, этот молодой симпатичный парень, молниеносно разливает и подает крохотные чашечки кофе эспрессо или высокие бокалы пива. Как успевает тут же вымыть и вытереть стаканы, щелкнуть что-то в кассе и подать сдачу на блюдечке, кому-то улыбнутъся, пожать руку — «са ва?» — ничего не значащее французское «Ну как? Идет?» — и опять подставить сразу пять чашечек под краны и ловко, через голову Другого бармена, бросить грязное полотенце и откуда-то выхватить чистое. И ни разу он ни с кем не столкнулся, никого не задел, а за стойкой их трое, да еще толстяк, очевидно хозяин. Красота!

А в метро я любуюсь расклейщиками афиш. Удивительно ладно у них почему-то это получается. Раз-два, шваркнет плоской кистью вдоль и поперек, потом кисть в мешок, висящий на заднице, и ловким движением расправляет четверть афиши. Раз-два — по ней же кистью, и тут же за вторую. И все у него сразу совпадает. Через пять-шесть минут тебе улыбается со стены белозубая красавица и убеждает купить именно эти чулки или бежать в магазин «Прэнтам», там с сегодняшнего дня «сольды» — скидка. Расклейщики афиш — парни уже немолодые, но всегда веселые и всегда насвистывающие, к тому же очень музыкально... Всегда злюсь, когда появляется вдруг поезд метро и заслоняет от меня этого работягу-художника. Ей-богу, красивая работа — тоже искусство.

Наш «Эскуриал» начинает заполняться. Поэтому уступим место этой явно голодной молодой паре, расплатимся — просто положим 16 франков мелочью на стол, тут так положено — и направимся вдоль по бульвару Сен-Жермен в сторону Сены.

Бульвар Сен-Жермен в Париже — это мой парижский Крещатик.

Там, на Крещатике, в юные годы мы с друзьями «прошвыривались» по вечерам, конечно же, осаждали кино — в «Корсо» ковбойские фильмы, в «Экспрессе» салонные с Полой Негри и Гретой Гарбо, в любимом нашем «Шанцере» — там у нас знакомый администратор — три серии «Индийской гробницы», «Багдадский вор» и «Знак зеро» с непревзойденным Дугласом Фербенксом. Кино мы жили, знали все и всех, не пропускали ни одного фильма.

В последние, предотъездные годы Крещатик стал главной трассой моих прогулок с мамой. От Пассажа, где мы жили, до бывшей Царской площади и обратно. Неизменными нашими спутниками были мой старый, довоенный еще, институтский друг Исачок Пятигорский и его жена. Так, вчетвером, не торопясь, топ-топ-топ, мы совершали нашу традиционную прогулку, на обратном пути покупали свежий батон и шли пить чай.

Все это позади и никогда уже не вернется. Мама умерла, Крещатик уже не тот, понастроили что-то новое, громоздкое, пышное, совсем не крещатицкое, ну, и я далеко от всего этого, в Париже.

По бульвару Сен-Жермен я гуляю обычно один. Или вожу приезжих — москвичей, ленинградцев, киевлян. Он широк, красив, обсажен платанами, тянется от Сены к Сене, по левому берегу, Рив Гош, начинаясь от моста Сюлли и заканчиваясь у Палаты депутатов возле моста Конкорд. Наиболее оживленная, прогулочная часть — средняя треть его, от церкви Сен-Жермен-де-Пре до бульвара Сен-Мишель. Здесь больше всего магазинов, кафе, ресторанов, кино. В теплые весенние и летние вечера не протолкнуться. Все столики, выползшие на тротуар, заняты. Уличные певцы, гитаристы, скрипачи с разной степенью таланта ублажают слух болтающих, обнимающихся, целующихся, сосущих свой оранжад или кофеек парижан. А на маленькой площади перед Сен-Жермен-де-Пре фокусники и акробаты. Вокруг толпа, Полиция не трогает — крутись себе, вертись на здоровье. И никто из вертящихся и глядящих на них не помнит, а может, просто не знает, что три с лишним столетия назад, с конца XIII века до середины XVII, на этом самом месте стоял позорный столб, где подвергались публичной порке взяточники, банкроты, лжесвидетели, фальшивомонетчики, богохульники, развратники, сводники и сутенеры.

А в 1557 году по приказу короля Генриха Второго здесь были живьем сожжены два гугенота Никола Ле Сен и Пьер Ковар, отказавшиеся признать себя виновными, за что у них были вырваны языки... В 1636 году по приказу Людовика Тринадцатого позорный столб аббатства Сен-Жермен был наконец снесен, но тюрьма аббатства сохранилась. А я-то и не знал, сидя часто в садике возле аббатства и любуясь шестиэтажным домом на противоположной стороне улицы, очень напоминающим мне дома на Каменноостровском, ныне Кировском проспекте в Ленинграде, что на его месте была тюрьма и снесли ее только в 1857 году, когда началась реконструкция бульвара Сен-Жермен. Сооружена она была в 1522 году, имела собственный трибунал, прокурора и охрану, и юрисдикция ее распространялась на всю округу вплоть до долины Гренель. В годы Великой французской революции она прославилась так называемой Сентябрьской резней 1792 года. На основании некоей листовки, которая утверждала, что раскрыт заговор аристократов и священников против простого народа, были схвачены, судимы на месте революционным трибуналом и убиты тут же, у входа в тюрьму и во дворе ее, 317 человек. Ценные вещи поделили между собой судьи и палачи, а белье и носильные вещи приобрела за 375 ливров некая предприимчивая женщина, которая, отмыв кровь, бойко стала ими торговать. Все остались довольны. Стены тюрьмы видели и знатных пленников, как мадам Ролан, жену министра иностранных дел, писавшую в камере свои мемуары, а потом гильотинированную. Узником тюрьмы был и Бомарше, и несколько дней Шарлотта Корде, убийца Марата. Одним словом, мрачным стенам этим было что вспомнить. Сейчас стен уже нет, аббатство власти не имеет, а церковь, считающаяся одной из старейших в Париже (сооружена в 990 году), то ли по пятницам, то ли по субботам приглашает всех желающих на концерты органной музыки.

Против паперти, через площадь, — знаменитое на весь мир кафе «Де Маго» — «Два болванчика» — подразумеваются китайские статуэтки с качающимися головами. В этом кафе и соседнем, «Кафе де Флор», в свое время собирались экзистенциалисты во главе с Жан-Полем Сартром и Борисом Вианом. Увы, все это в прошлом — публика теперь разношерстная, никаких споров, никаких дискуссий. Потеряла свое лицо и знаменитая когда-то «Брассри Липп», где собирались журналисты и назначали встречи различные политические деятели.

Заглядываю и я иной раз в «Де Маго», тоже с кем-нибудь встретиться, но, в общем, больше меня тянет к книжному магазину «Ла Юн», между двумя кафе, — магазину в основном книг по искусству. И тут я гибну. Сейчас задерживаться в нем не будем — о книгах в другой раз, особо, а потоптавшись немного возле художников — они расположились вдоль стен аббатства со своими картинками и рисуночками, более или менее одинаковыми, мало чем отличающимися от монмартских, — пройдемся по улочкам, ведущим к Сене — Рю-де-Сен, Рю-Бонапарт, Рю-Мазарин, Рю-Дофин и пересекающую их Рю-Жакоб. Здесь можно провести весь день. Здесь антиквариат, здесь же и картинные галереи.

Оторваться от антикварных витрин невозможно. Античные торсы, коротконогие губастые африканские божки, ацтекские маски, средневековые латы, самурайские мечи, умопомрачительные модели испанских гали-онов и каравелл, карты времени Магеллана и Васко да Гама, водолазные медные скафандры, расшитые золотом генеральские кепи, может быть самого Жоффра или Фоша, и книги, книги всех веков, в кожаных переплетах с металлическими застежками и старинными гравюрами. Внутрь я заходить опасаюсь — не уйдешь.

Несколько спокойней я прохожу мимо галерейщиков. Если там не выставляется кто-нибудь из моих друзей, я, в общем-то, и не захожу. Посмотрю сквозь витрину на какие-то радужные пятна или скрученные из разной толщины проволоки непонятности, и как-то не тянет меня внутрь. Я консерватор и ретроград. Помню, на одной из больших весенних выставок я подошел к чему-то, очень напоминающему самогонный аппарат, и прочитал на табличке слева предложение нажать кнопку. Я это не без тревоги сделал, и аппарат замигал тысячами огоньков — даже красиво, — а из рупора донесся хриплый голос, как выяснилось потом, Махатма Ганди...

Нет, консерватор, консерватор — дальше французских импрессионистов, Сезанна, Матисса, Пикассо — люблю его скульптуры, керамику — не иду. Ну, еще Сальвадор Дали — рисовальщик он великий, непревзойденный, а фантазия почище, чем у Иеронима Босха...

Пройдя галереи и антикварщиков, повздыхав у очередной колумбовской «Санта Марии», идем к Сене. Тут букинисты.

Три самые знаменитые вещи в Париже! Ответьте быстро, не задумываясь.

И я ответил — Эйфелева башня, Шанз-Элизе и Лувр.

На меня печально-иронически посмотрели.

— Банальнее трудно ответить. Три самые знаменитые, самые парижские вещи — это кафе, музыканты в метро и букинисты вдоль Сены.

Мне нечего было возразить. Да — кафе! Хотя и прочитал недавно с грустью, что за последние десять лет количество их уменьшилось со 112 тысяч до 17-ти. Да — музыканты! Бы представляете себе скрипача в метро на площади Революции? «Чего ты тут распиликался? А ну, давай!» А здесь, где-нибудь в подземном переходе на Сен-Мишель или Шатлэ, целый ансамбль, мексиканский или аргентинский, и вокруг толпа, и хлопают, и сыплются франки в кружечку. И в вагонах метро то гитарист, то парочка, то трио, то даже — повесит занавеску в конце вагона и под веселую музыку магнитофона печальный роман двух кукол а-ля Образцов. И все это так естественно, весело, просто...

Ну, и наконец букинисты. Те самые, на набережных Сены. Их ящики, по-французски «буат», вытянулись по обоим берегам Сены не меньше чем на несколько километров. Книги, журналы, открытки, виды Парижа, старинные гравюры и увражи. Старые карты. Само по себе это уже живописно и естественно входит в пейзаж города — фонарь, платан, сам букинист в берете и накидке, и все это на фоне Нотр-Дама. Но главное — ройся в этих книгах, сколько хочешь, и, поверьте, всегда найдешь что-нибудь интересное. Я люблю старые журналы. Могу часами рыться в допотопных «Иллюстрасьон» и потом волочить их целый пуд в свою берлогу.

Помню, как в Ленинграде меня по знакомству допустили до спецхрана так называемой Публички — библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Я листал старые «Правды» и не мог оторваться. Начиная еще с летних месяцев 1917 года. Потом Гражданская война, нэп, тридцатые годы, процессы... И я понял — ну конечно же, нормального советского человека на пушечный выстрел нельзя подпускать к этим архивам. Одно лицезрение первого состава Политбюро уже преступление. Нет, не подпускать! Подальше, подальше! Нечего ворошить прошлое. Читай и перечитывай Черненко, любуйся его физиономией. О, как я жалею теперь, что, уезжая из Киева, оставил подшивки «Огонька» за тридцатые годы. А до войны у меня хранились и тот же «Огонек», и «Красная нива», и ленинградская «Красная панорама», и «Прожектор», и «Вокруг света», и «Тридцать дней», и «Всемирный следопыт». Вспоминаешь — слюнки текут. Ни за какие деньги сейчас этого не достанешь. А у меня все это аккуратненько хранилось — немцы сожгли!

Всего этого у парижских букинистов, увы, нету. Зато есть другое. И этим другим я уже забил все свои полки. В основном я охочусь — впрочем, зачем охотиться, само в рот лезет — за «Иллюстрасьон» периода Первой, как мы ее когда-то называли, империалистической войны. Тогда, мальчишкой, я переживал все бои под Верденом и на Сомме по журналу «Природа и люди», который был у моего старшего друга. Сейчас, через 60, а не через пять лет, как тогда, я с не меньшим интересом упиваюсь героизмом защитников форта «Дуамон» или «Во» под Верденом. Теперь к тому же могу сесть и поехать туда, где все бережно хранится и тысячи, тысячи крестов на могилах... Роюсь и выуживаю у букинистов немецкий, издававшийся во Франции во время оккупации журнал «Синьяль». Там много о Сталинграде. Впрочем, это сначала очень много. Бомбежки, бомбежки, пылающий город, руины... Потом все меньше и меньше... Первый номер «Синьяля» за январь 1943 года. Последний разворот, посвященный Сталинграду. Наши позиции, снятые с Ю-87, «Штукас» — немецкого пикировщика, ох и не давали они нам покоя. Я сквозь лупу рассматриваю аэрофотоснимок Мамаева кургана. Мне кажется, что я нахожу даже наши окопы, блиндажи... Над ними летящие на нас бомбы. А рядом смеющаяся физиономия летчика лейтенанта Йекеля, совершившего только что свой 600-й вылет. На шее «Железный крест», в руках бутылка, сейчас отправится в 601-й рейс... Снимочек не очень свежий, месяца полтора как уже не появлялись над нами ни «Юнкерсы», ни «Хенкеля», и лейтенант Иекель уже не улыбается, сидит без дела,.. Потом номера три журнала «Синьяль» совсем не вспоминают Сталинград. И только в мартовском статья «Честь и слава Сталинграду»: и рисунки, не фотографии, а рисунки последних дней сопротивления — изможденные, замерзшие, но несгибаемые воины со сжатыми челюстями и горящими глазами. «Альказар в степи!», «Фермопилы на Волге», «Герои!». О, как напомнили мне эти сжатые челюсти других героев — на памятнике в Бабьем Яру. Та же несгибаемость, та же уверенность в конечной победе. Бог ты мой, как похожи эти два режима. Впрочем, не во всем. Я не видел, правда, ни одного «Огонька» периода Сталинградской битвы, но не уверен, что на страницах его было столько полуголых девиц, сколько в немецких журналах. Немецкое начальство заботилось о своих солдатах, облегчая им хоть так любовное томление. А у нас — обойдетесь и без фотографий... Ну что ж, и обходились...

Так, от букиниста к букинисту, я собрал почти весь 42-й год и три первые месяца 43-го. И «Иллюстрасьон» номеров двадцать периода той войны...

Но пожалуй, самое интересное, что я обнаружил на берегу Сены, — это журнал «Жар-птица». У меня, к сожалению, только три номера — за 1922, 1923 и 1926 гг. Издавался он сначала в Берлине — в начале 20-х годов там был центр русской эмиграции, а с 1926 г. — в Париже. Издание превосходное. На беловой бумаге с цветными вклейками, ну почти как «Аполлон» или «Золотое руно». Весьма достойные авторы — Бор. Зайцев, Куприн, Бор. Пильняк, В. Ходасевич, В. Сирин (тот самый, что стал потом Набоковым), любимый мной И. С. Соколов-Микитов, живший тогда в Берлине, Художники в журнале один другого лучше — А. Бенуа, Сомов, Григорьев, Ларионова, Билибин. Все добропорядочно и красиво, никаких поисков нового. И советской власти будто и не существует. Выставка скульптора Аронсона. К юбилею Левитана. Большая статья о творчестве А. Бенуа — Версали, Версали, Версали. В Париже журнал, кажется, недолго просуществовал, очевидно, просто прогорел... Бывает... Даже знаменитый американский «Лайф» и тот не выдержал конкуренции телевидения...

Что же, пройдем через мост Карусель и пройдемся по той стороне. Может, где-нибудь и «Жар-птицу» найдем. А может — чего не бывает, — и «Красную ниву» с фотографией Бухарина на обложке. Был у меня такой номер, не помню, за какой год, — Бухарин, в кепочке, с прищуром, дает обещание комсомольцам, бросить курить. Ох, боюсь, что не найду. С горя пойду в советский книжный магазин «Глоб» и куплю там «Огонек» с Черненко...

Есть у Тютчева такие строчки:

Когда в кругу убийственных забот

Нам все мерзит — и жизнь, как камней груда,

Лежит на нас, — вдруг, знает Бог откуда,

Нам на душу отрадное дохнет,

Минувшим нас обвеет и обнимет

И страшный груз минутно приподнимет.

Так вот, когда мне все «мерзит», я отправляюсь к Сене. В Ленинграде — это Нева, в Париже — Сена. Иногда я беру с собой фотоаппарат и что-то там щелкаю — мосты, баржи, тихонькие парочки на скамеечках, силуэт Нотр-Дама или «Вер талант» — Генриха Четвертого на мыске острова Ситэ. А летом, в жару, — валяющихся прямо на камнях набережных, ищущих солнца и загара парижан, почти совсем как у Петропавловской крепости в Ленинграде.

И бродя по этим набережным, в обычное время пустынным, — у подножия Лувра, между Пон-Рояль или Пон-Неф, или вокруг островка Сен-Луи, по таким неудобным, крупным, но пахнущим осетриной булыжникам, присаживаясь иногда на скамеечку, покуривая, ты вдруг успокаиваешься, и сваливается с тебя та самая тютчевская груда камней...

Но вот однажды я обнаружил вдруг на каменных стенах набережных каких-то неприятных, но очень веселых, таинственных белых человечков. Их было очень много, этих белых человечков. Сделанные тремя-четырьмя мазками, белой краской, величиной в человеческий рост, они плясали. По-разному — размахивая руками, дрыгая ногами, подскакивая, падая. И так чуть ли не от моста Конкорд до Пон-Неф на острове Ситэ. Что это значит? Кто их нарисовал и зачем? И нужно сказать, очень они меня как-то развеселили, хотя, откровенно говоря, я не являюсь поклонником граффити — очень модного сейчас увлечения расписывать стены. В этом смысле все рекорды побил Нью-Йорк, там это просто бедствие. Стены стенами, бог с ними, в конце концов, но в Нью-Йорке исписаны, разрисованы, размалеваны почти все вагоны метро, и не только стены вагонов, но и окна, так что прочесть, например, названия станций сквозь стекло просто невозможно...

Я жалел, что не взял с собой фотоаппарат, и решил, что завтра обязательно приду и сниму их, этих веселых белых танцоров. Но кто их придумал? И что все это значит? И вот на следующий день в газете «Журналь де диманш» наталкиваюсь на фотографию одного из этих человечков и на заметку в рубрике «Тайны Парижа», под названием «Нашествие белых человечков». Оказывается, в Париже их уже больше двух тысяч, и не только в Париже, но и в Тулузе, и даже ни больше ни меньше как в Иерусалиме, и в Сен-Жан-д'Акре, где начинается пустыня Негев. Действительно нашествие! И автором их является молодой, 23-летний художник Жером Мессаж, который еще года два назад разрисовал этими фигурками некую заброшенную фабрику, а потом даже демонстрировал их в Гран-Пале на выставке молодых художников.

Его философия? Эти белые фигурки — это рождение жизни, светлой, идеальной, свободной, лишенной всякой суеты. Некое возвращение к простому, может быть, даже дикому прошлому. Им, этим пляшущим человечкам, в общем-то, на все наплевать, у них нет забот, им весело. И вот по ночам, с ведром белой краски и кисточкой, бродит Жером по набережным и рисует человечков. Каждый из них отнимает у него не более двух минут. И как видим, у него появились последователи, даже в далеком Израиле.

Но в заметке этой я прочел и следующее: парижская мэрия, мол, считает, что множество этих загадочных фигур (кстати, на публичных зданиях их нет) могут отвлечь внимание автомобилистов, поэтому... И на следующий день, когда я уже с фотоаппаратом отправился на остров Сен-Луи, я увидел, что все они старательно замазаны. Бросился на набережную Сены — там только начали замазывать, кое-что я успел все же сфотографировать. Кончается заметка тем, что Жером Мессаж решил с белой краски перейти на флюоресцирующую. И что первые цветные братья этих человечков появились уже в старинном квартале Марэ. Надо спешить туда, пока не замазали.

И скажу от себя — мне все это нравится. Есть искусство протеста, борьбы, вопля, негодования — такова знаменитая «Герника» Пикассо или почти все творчество Кете Кольвиц. А в свое время был «Мир искусства», с задумчивыми «Версалями» Александра Бенуа и петербургскими каналами Добужинского или Остроумовой-Лебедевой. А это — искусство жизнерадостного веселья, пусть даже плюющего на все окружающее, но веселья! И второе, это тоже важно, — оно само идет к людям, это искусство, оно не томится в душных и тесных залах музеев, оно на свежем воздухе, под открытым небом. И рядом река, мосты, Париж.

Кто был в музее Родена или югославского скульптора Миштровича в Сплите, тот знает, как; легко дышится скульптурам, когда они не в стенах, а в саду, среди вольной зелени. И я рад рождению искусства Жерома Мессажа. Я радуюсь его человечкам, они в чем-то облегчают жизнь. А ведь и это — одна из целей искусства.

После парижских набережных — тихих, задумчивых, с влюбленными парочками — ринемся туда, где шумно, многолюдно и не всегда спокойно. Ринемся под землю, в метро.

О нем рассказывают массу ужасов (впрочем, о нью-йоркском еще больше) — убийства, ограбления, торговля наркотиками, — и тем не менее парижане его любят. И я в том числе. В нем своя поэзия.

Я вообще склонен влюбляться в разные движущиеся предметы, как-то: паровозы и трамваи в детстве, самолеты и стремительные экспрессы — повзрослев. Конечно же, и в московское метро влюбился, когда впервые его увидел. Придуманное Сталиным, сотворенное под эгидой Кагановича, имя которого оно носило до тех пор, пока этого деятеля не прогнали, оно поражало нас роскошью, мраморами и уральскими самоцветами, а главное, своей четкостью и чистотой.

Увы, парижское чистотой похвастаться не может, особенно в дни, когда бастуют мусорщики, и все же оно одно из лучших в мире Главное — это то, что оно охватывает весь город и практически в любой пункт можно относительно быстро добраться, тем более что расстояния между станциями не более 500—600 метров. В день метро провозит до 4 миллионов пассажиров. А в самом Париже жителей 3 миллиона. На этом с цифрами покончим.

Чуть-чуть истории, не слишком увлекаясь ею.

Несколько месяцев тому назад парижскому метро минуло 84 года (Лондонское постарше, ему 120 лет, нью-йоркскому — 115.) Торжественное открытие первой линии с востока на запад «Вэнсенн — Порт-Майо» длиной 10 км состоялось 16 июля 1900 года. Приурочено было к Всемирной выставке и стало одной из ее достопримечательностей.

Отцом парижского метро всеми признан инженер Фюльжанс Бьенвеню, руководивший строительством. Портрет его — маленького, седоусого, седобородого, со смеющимися глазами, бретонца — можно увидеть на станции, носящей его имя: «Монпарнас — Бьенвеню». Кавалер всех четырех степеней ордена Почетного легиона. И было за что. Говорят, что 75% линий метро сооружено еще до Первой мировой войны. И все при его участии. Умер он в 1936 году в возрасте 84 лет. На могиле его на кладбище Пер-Лашез бронзовая пальмовая ветвь от города Парижа.

Еще с одним именем связана история парижского метро. С его внешностью, декоративной стороной. Это молодой архитектор Гектор Гимар, имя которого сначала гремело, а потом, как это часто случается, было забыто. Это его фантазия родила знаменитые входы в метро, которые, увы, не все сохранились, а те немногие, что дожили до сегодняшнего дня, оберегаются теперь как архитектурные памятники. Это изысканный изящный стиль «модерн» начала века — решетка, щит с надписью большими буквами «Метрополитен» и по бокам два фонаря в виде склонивших головки фантастических ландышей. Иногда еще стеклянный изогнутый навес. Думаю, что сохранилось не более 10—15 таких входов в станции, число которых перевалило уже за триста. Черты этого, модного тогда модерна — надписи, виньетки — сохранились еще на старых вагонах, которые я еще успел застать, теперь их уже нет. Последний поезд из таких вагонов — зеленый второго класса, красный первого — был снят с вооружения в прошлом году. Было устроено торжественное прощание с ним, с речами и музыкой. Это очень по-парижски.

Конечно же, сами станции не похожи на то, к чему мы привыкли в Москве или Ленинграде. Роскоши никакой, зато полно реклам. И эти рекламы тоже лицо парижской подземки. Рекламируется все — от туалетной бумаги (голозаденькие детишки на горшках) до полицейских фильмов с наведенными на тебя пистолетами и прочими ужасами. И сделано с умением, со вкусом, почти всегда с юморком. И расклеивают эти громадные плакаты быстро и ловко, всегда что-то насвистывая, те самые ребята с лесенками — о которых я писал уже.

С несколько меньшим удовольствием бросишь взгляд еще на одну обязательную принадлежность метро — на спящих на скамейках, а чаще всего дующих вино прямо, как у нас говорят, с горла, клошаров — полунищих-полубродяг, которых никто не обижает, не презирает, но которым и не очень завидуют.

Есть среди станций метро и специально архитектурно оформленные, без реклам. Это станция «Лувр», с копиями скульптур знаменитого музея, станция «Варен», посвященная Родену (рядом его музей), со знаменитым «Мыслителем» и запахнувшимся в халат Бальзаком. Станция «Сен-Жермен-де-Пре» посвящена старинной церкви того же названия и знаменитым посетителям не менее знаменитых в свое время кафе «Де Маго», «флёр», «Липп» — Аполлинеру, Камю, Жан-Полю Сартру — на стенах большие их портреты...

Вот таково парижское метро, в честь которого складываются даже песенки — веселые и грустные. Одна из них заканчивается словами: «Метро — это жизнь, а я люблю жизнь со всеми ее треволнениями и суетой, поэтому и метро люблю!» Присоединяюсь к ее словам, хотя в часы пик или забастовок не всегда легко и сладко в нашем парижском метро. И все же — люблю!

С ужасом замечаю, что становлюсь однообразен. Более того, без конца повторяюсь. Обычно люди моего возраста сваливают все именно на возраст, склероз и так далее. Но есть однообразие, склонность к повторению, связанные отнюдь не с возрастом. Речь идет о Париже. Да, о нем можно говорить без конца — Сена, Лувр, Нотр-Дам, Булонский лес, кафе и кабачки, Латинский квартал, таинственный ночной мир Пляс-Пигаль и Сен-Дени, — но больше всего хочется говорить о книгах.

Я никогда не был особым книголюбом, не гонялся за раритетами, библиографическими ценностями, просто любил, чтоб у меня на полках стояли любимые книги, и когда хочется перечитать Чехова или «Трех мушкетеров» — протянуть руку и взять. Были у меня кое-какие книги по искусству, архитектуре (Корбюзье даже из Франции прислали), несколько так называемых антисоветских книг, привезенных мною из Америки и Парижа (Набоков, Авторханов, журнал «Мосты», за который мне потом крепко досталось) — вот и все.

Пополнялась моя библиотека редко и не систематически. Покупать-то, в общем, было нечего. Зайдешь в книжный магазин — а в Киеве их раз, два и обчелся — полки заставлены снизу доверху, а покупать не хочется. Иногда по знакомству достанешь что-нибудь в магазине иностранной книги или по списку в лавке Литфонда — и целый день счастлив, хвастаешься друзьям...

Ну, а здесь, в Париже?

Книги мои уже девать некуда. Долго соображаешь, куда бы сунуть эту новую, только что приобретенную. В подвале — слава богу сухой — скоро тоже некуда будет ставить. Там у меня — ссылка не ссылка, но что-то в этом роде — Федин, Шолохов, Симонов, не выкидывать же — подшивки журналов, кое-что и эмигрантское, наименее интересное... Одним словом, ставить уже некуда, и все же я покупаю, покупаю, без конца.

Отправляюсь в город, даю себе зарок — сегодня никаких книжных магазинов! Есть свободное время, зайди на выставку: в Бобуре — Кандинский, в Гран-Пале — Ватто, с другого входа — примитивист Руссо... Ладно. Иду на выставку, брожу по залам, устаю, мечтаю о доме и — бац! — оказываюсь вдруг во ФНАКе или «Глобе»... Сами ноги принесли.

ФНАК на Рю-де-Ренн — это три этажа книг и пластинок. Ре-де-Шоссе к тому же радио- и фотоаппаратура «Книги на всех европейских языках (кроме русского), всех специальностей и для всех возрастов. Народу больше всего (особенно по субботам) у «банд-дисинэ», книг с картинками, которые у нас называются комиксами. Дети всех возрастов, устроившись прямо на полу, тут же читают их — это никому не возбраняется. Немало и взрослых. Одно время даже я увлекся. Не так, правда, содержанием, как изумительным исполнением — художники на этом деле набили уже руку. Две книжечки похождений знаменитого Лукки-Лука стоят у меня на самом почетном месте, и фигурка его, с неизменной прилипшей к губе сигаретой, красуется на полочке с дорогими моему сердцу мелочами.

Кстати, о неизменной сигарете. Лукки-Лук — лихой ковбой, не расстающийся с пистолетами и этой самой, прилипшей к губе сигаретой, плод кисти бельгийского художника Мориса де Бевера, прославившегося под именем Морис, — покорил весь мир. Скачет, стреляет, побеждает. Неизвестен он был только в Штатах. И вот недавно на своем верном Джолли Джемпере он прискакал в Америку вместе с не отстающей от него самой глупой в мире собакой Ран-Тан-План... Но... Мы всегда считаем, что хуже советской цензуры на свете ничего нет. А вот американская, впуская знаменитого ковбоя к себе в страну, потребовала, во-первых, убрать сигарету (Америка борется с никотином!), и, во-вторых, противники Лукки-Лука, над которыми он обычно издевается и в конце концов побеждает, не могут быть неграми и представителями прочих развивающихся стран — вот так вот, а говорят — расизм...

И въехал отважный Лукки-Лук в свободную Америку без сигареты — изо рта теперь торчит травинка.

Не буду рассказывать, что можно купить и что я за десять лет рке купил в этом самом ФНАКе. Скажу кратко — купить можно все! Я ж покупаю в основном книги по искусству, фотографии, кино и, если куда-нибудь еду, путеводители и карты дорог — о них можно целую книгу написать. Последнее, что я купил во ФНАКе, — две книжечки о Бразилии (собираюсь туда) и прекрасно изданный альбом (автор — Франсуа Перо) — современные французские витражи. Издано «Международным центром витражей» в Шартре, городе, где в соборе самые знаменитые в мире средневековые витражи. И должен признаться, что, даже глядя на фотографии (цветные), я понял, что абстрактное искусство, к которому я отношусь более или менее скептически, в этой области (витражной), мало сказать, уместно — прекрасно! Абстрактные, и если не чисто «абстрэ», то очень современные витражи Амброзелли в церкви Святого семейства в Баль-де-Марне, Сильвен Годен в церкви Нотр-Дам в Дуэ, Марселлы Лекамп в базилике на бульваре Менильмонтан, Жана Ля Шевалье на хорах парижской Нотр-Дам, Жана Ле Моаль в соборе в Сан-Мало — произведения большого, настоящего искусства, нисколько не спорящего, а прекрасно дополняющего архитектуру Средних веков. Я не говорю уже об Анри Матиссе, Марке Шагале, Корбюзье — тут уж имена говорят сами за себя... Как в свое время московский пожар 1812 года, так и последняя война во многом способствовала украшению разрушенных и восстановленных теперь французских храмов... Бывает и такое.

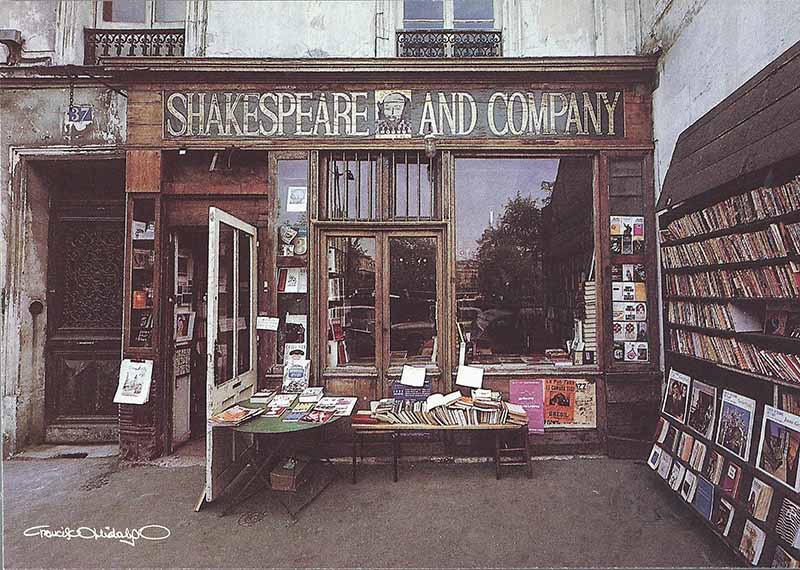

Минуя с вами десяток прекрасных книжных магазинов — как «Смит» или «Галиньяни» на Рю-Риво-аи, «Арт-Курьяль» на Рон-Пуэн и даже «Глоб», филиал московской «Международной книги» на Рю-де-Бюси (здесь я покупаю все советское, о чем москвичи, ленинградцы, киевляне могут только мечтать, от Евтушенко до Цветаевой и Булгакова, от Окуджавы или Высоцкого до Мандельштама и Ахматовой, любые подписные издания, роскошные альбомы по искусству «Авроры», отпечатанные в Хельсинки, Лейпциге, Милане). Так вот, минуя все эти соблазны, мы направимся с вами к «Шекспиру».

Книжный магазин «Shakespeare and Cоmpany», Париж, 1980-е гг.

Открытка из архива Виктора Некрасова

Хозяин этого двухэтажного, нет, не магазина, а книжной лавки, именно лавки, на набережной Сены, очень милый, знающий все языки мира, вплоть до русского, старик, и если вы ему понравитесь, разрешает чуть ли не жить в его книжной лавке. Во всяком случае, вас в этом милом, уютном, таком домашнем заведении угостят и чаем и кофе, а если хотите, то и чем-нибудь покрепче. Во всех углах, креслах, на диване или просто на полу сидят люди и читают. Никто никому не мешает. Говорят вполголоса. Иногда что-то жарят или варят на маленькой плите на втором этаже. Все по-домашнему. Книги не ахти какие, но много, а если хотите что-нибудь особенное — закажите. Через неделю-другую, как правило, достанут. Есть у «Шекспира» и несколько полок книг, изданных по-русски. Больше советских и не очень нужных — Серафимовичи, Фадеевы, Николаи Островские... Только одну книгу я там купил — ленинградской театроведки Беньяш «Без грима и в гриме», про советских киноактеров, в том числе и про Смоктуновского, про фильм «Солдаты», о котором теперь не очень-то пишут...

Было время, зашли бы мы с вами и в «Дом русской книги», к Каплану, года три тому назад умершему старому одесситу, к которому в незапамятные времена заходили мы с Паустовским, когда были с ним в Париже.

У Каплана я купил те самые злополучные «Мосты» — прекрасный, к сожалению, уже не выходящий альманах, который у меня потом нашли при обыске и долго впоследствии по поводу этого мытарили.

Было б время, зашли б в магазин «ИМКА-Пресс» на Рю-Монтань-Сент-Женевьев — там можно даже полного Брокгауза и Ефрона купить, но все это уже в следующий раз.

Когда впервые приехавшую в Париж Наталию Горбаневскую спросили, что ее больше всего поразило в этом городе, подразумевая, что речь пойдет о витринах, она сказала:

«То, что можно зайти на любую почту и сделать за один франк фотокопию любого документа, любой бумажки. А у нас за это в тюрьму сажают».

Меня же, привыкшего к Парижу, долго еще поражало, как это люди на улице, подойдя к стене, вдруг вынимают оттуда деньги! Есть возле банков такие вмурованные в стену то ли ящики, то ли сейфы с загадочно открывающейся дверцей. Для этого надо всунуть в щель над этой дверцей специальную карточку (называется она «карт-бле» — «голубая карточка»). Дверца открывается, и перед тобой ряд кнопок. Набрав особый, только тебе известный номер, потом цифру нужных франков, и они, новенькие, гладенькие, совсем не мятые, тихо вылезают из другой щели, Дело в шляпе! Карточка, сделав свое дело, тоже выползает, ты ее берешь — и пошел по своим делам. Инстинктивно озирнувшись, не попал ли в поле зрения какого-нибудь гангстера...

Теперь остается только эти деньги потратить. На что?

Помню, в какой трепет привели меня парижские витрины, когда я впервые попал на Елисейские Поля, лет тридцать тому назад. «Сплошное стекло, — писал я потом в своих очерках „Первое знакомство", — гектары стекла, и за ним, в пустоте закрытых магазинов, медленно вращаются умопомрачительно сверкающие, сверхобтекаемые восьми-, десяти-, двенадцатицилиндровые лимузины, кабриолеты и что-то, чему я не могу даже дать названия, — такие они длинные и ни на что не похожие. А рядом, в витрине поменьше, лениво переливаются на бархате кольца, браслеты, диадемы и, по-моему, даже короны. Я никогда не думал о том, как короли и королевы приобретают короны. Получают по наследству или тоже хочется иметь новые, по последней моде? Постоит вот так, вроде меня, у этой витрины какое-нибудь королевское величество; потом зайдет внутрь: „Мужские, 52-й размер есть?" — „Пожалуйста"».

Много лет спустя, уже эмигрантом, я все еще млел перед женевскими витринами: Женева — город ювелиров.

«Часы, — вспоминал я об этом в очерке „По обе стороны стены", — поверьте мне, если бы вы захотели их купить, имея даже много денег, вы бы стали в тупик... Нет, тупик это не то слово. И „растерялись" тоже не то слово. Перед вами россыпи, водопады, Ниагара, Виктория-Ньянца, сокровища индийской бегумы! Бриллиантовые, платиновые, золотые, серебряные. Круглые, овальные, квадратные, продолговатые, в виде трубочки, звезды, солнца, Юпитера, Сатурна, кометы Г аллея, в виде перстня, домика, кареты с четверкой коней, откроешь дверцу, а там часы. И все это умещается в руке... Я стоял перед витриной магазина на Рю-де-Рон в Женеве и, ей-богу, разинул рот. В четырех витринах этого магазина было выставлено — я не поленился, подсчитал — 488 пар часов! И это только ручных и дорогих, не меньше 500 швейцарских франков. Предел, дальше некуда».

А теперь поговорим по существу. Шутки шутками, короны коронами, но, ей-богу, я не вижу ничего зазорного в желании купить что-то. Даже джинсы. Им нет сносу, их не надо гладить, к тому же, как сказал. Пьер Карден или кто-то другой из законодателей моды, они всегда будут модны. И мама или папа юного москвича, оказавшись в Париже и питаясь в основном мелким частиком, покупают своему отпрыску джинсы «Ливайс». И тот на седьмом небе от счастья. Почему ж его не доставить?

Кто-то очень метко определил, что жизнь советского человека соткана из маленьких радостей. Постоял часок в очереди, добыл батарейку для фонарика, пуговицы, туалетную бумагу и радуешься. Здесь ты лишен этих маленьких радостей. Помню, как разочарована была Милка, жена сына, когда покупка поднесенных ей ко дню рождения туфель отняла не больше пятнадцати минут: «Чтоб купить такие туфли у нас в Кривом Рогу, мало в Днепропетровск на толчок съездить, иной раз и до Одессы доберешься. Потом идешь как королева, все заглядываются. А тут? Хоть бы кто глянул на мои туфли. Обидно...»

Обилие — в этом особая трагедия. Обилие и разнообразие. Глаза разбегаются. Даже видавший виды знаменитый Михаил Козаков, когда я завел его в магазин грампластинок, сказал: «Я не знаю, что делать. Мне хочется все!» А другой мой друг, великий любитель строгать, пилить, стучать молоточком, попав в необозримых размеров подвальный этаж универмага ВНУ, чуть не расплакался: «Я очень хочу эту пилку, и эту стамеску, и эту струбцинку, и все эти гвозди, и эти крючочки, и защипку, дверную ручку, и звонок с мелодией из „Доктора Живаго", а какой из клеев я хочу, я просто не знаю, И топорик этот тоже хочу... Помоги, Вика, я умираю!»

А над нижним этажом с крючочками и гвоздями еще пять. И на каждом из них можно провести полдня. Это «Прентам», два корпуса. Рядом — «Лафайет», тоже два корпуса на пять этажей. А напротив «Маркс и Спенсер» — это уже поскромнее, всего два этажа.

На тротуарах, перед магазинами, тоже не протиснешься. Звонкоголосые торговцы соблазняют тебя всем самым дешевым и удобным. Изящнейшая модельерша тут же примеряет халатик, а рядом веселый дядька бодро моет каким-то составом нечто вроде витрины. И хочется купить этот халатик и, не задумываясь, бежать домой мыть окна...

Все само лезет тебе в рот. А проглотить не можешь.

Помню, как стоял я, изумленный, перед мясной лавкой в Фонтенбло. На тротуаре лежал олень. Самый настоящий, с ветвистыми рогами, из соседних королевских лесов. И кто его купит, недоумевал я. И зачем? Где его зажаришь, такого большого, красивого? На следующий день на его месте лежал кабан, ни дать ни взять убитый Генрихом Четвертым... И все это, дорогие мои друзья, называется миром потребления.

Просматриваю свои старые, двадцатилетней давности записи о Париже (был у меня такой очерк «Месяц во Франции», опубликованный в 1965 году в «Новом мире»), в которых рассказывается о моих парижских впечатлениях — вместе с Паустовским и Вознесенским мы были во Франции в декабре 1962 года.

Я узнал из этих записей кое-что о планах «будущего» Парижа. А сейчас это «будущее» стало прошлым. Не было тогда ни знаменитого района Дефанс, ни Фронт-де-Сан, ни Монпарнасской башни. А сейчас все это есть, выросло и стало Парижем...

Дефанс — это запад Парижа, даже за чертой самого города — маленький Нью-Йорк. За продолжением Шанз-Элизе (Елисейских Полей) и авеню Великой армии, за мостом Нейи, выстроен целый район небоскребов и башен. Район главным образом деловой — в башнях сотни фирм, компаний и прочих деловых организаций. Вокруг основного нагромождения башен — жилые районы: Курбвуа, Пюто, Нантер. Внешне все очень эффектно и современно, к тому же и связь с Парижем очень удобная: так называемая PEP — скоростное метро — за три минуты уже у Триумфальной арки... И тем не менее (скажу по секрету) жить в районе этого самого Дефанса не очень хочется — мои друзья там живут и очень тоскуют по Парижу, хотя каждый день в нем и бывают.

Фронт-де-Сан — это другое небольшое скопище небоскребов на левом берегу Сены возле знаменитого моста Мирабо и длинной, вдоль по течению реки стрелки с венчающей ее статуей Свободы — маленькой, 15-метровой копии нью-йоркской. Когда-то на этом месте были мрачные парижские трущобы, сейчас — отели и опять же башни, нашпигованные фирмами.

О знаменитой Монпарнасской башне я писал тогда как о нашем нескором будущем. А сейчас я часто сижу у ее подножия в кафе «Тур» (что и значит «башня») и листаю газеты, попивая кофе.

Эту 59-этажную башню на углу бульвара Монпарнас и Рю-де-Ренн парижане сначала приняли в штыки — мол, нарушает веками сложенный ансамбль старого Парижа, — а теперь ничего, проглотили, привыкли.

Привыкли так же, как и к не менее знаменитому Бобуру, центру Помпиду. Это громадное, разноцветное, сотканное из каких-то труб сооружение, напоминающее грандиозный самогонный аппарат, расположилось в самом центре древнего Парижа — недалеко от Отель-де-Вилля и башни Сен-Жак...

Сначала все ахнули от ужаса, а сейчас Бобур один из самых посещаемых в мире музеев современного искусства, а площадь перед ним — самое популярное у молодежи место встреч и гулянок...

Короче — Париж все проглатывает и переваривает, и желудок его никогда не портится. В этом прелесть этого города.

Ультрамодерным стал и район бывшего «Чрева Парижа» — Лэ Аль, Долгое время на месте снесенных рыночных павильонов зияла мрачная дыра — между старой биржей и церковью Сен-Эсташ. Сейчас половина дыры — «тру» по-французски — уже застроена в основном магазинами, уходящими под землю на три этажа, вторая же половина превращается в некое подобие сада — очертания его только намечаются...

Но пожалуй, наиболее современный, даже вроде как в абрисах двадцать первого века — это район Аа Вилетт. В прошлом — бойни и рынок крупного скота, сейчас эта часть северного Парижа превращается в некую выставочную территорию. Строится громадный, а-ля Бо-бур, корпус науки и индустрии. Построен уже концертный зал и главная достопримечательность — Геод — громадный, сверкающий шар, внутри которого какой-то особый, 180-градусный кинотеатр. Я в нем еще не был, но говорят, что очень впечатляюще...

И наконец, мечта всех мечтаний — это возможный Диснейленд в самом пригороде Парижа — Марн-ла-Валле. Там совершенно новый город-спутник, знаменитый в основном домами испанского архитектора Бофиля. И сейчас в самом разгаре торговля города Парижа и района Иль-де-Франс с мощнейшей фирмой Диснейленда и Диснейуорлда. Его развлекательные центры есть уже в трех местах земного шара — в Калифорнии, Флориде и Токио. Сейчас подыскивается место в Европе. Конкурируют между собой Париж, Барселона и Аликанте. Кто победит, пока еще не ясно. Ясно только, что Париж и Иль-де-Франс уже ассигновали деньги.

Государство тоже помогает.

Что ж, будем ждать. Если выиграет Париж, то, кроме туристов, будет аттракционом обслужено тридцать миллионов посетителей из окрестных районов. Ну, а дальше? Дальше — радость и веселье. Я был в лос-анджелесском Диснейленде. Окунаешься в детство и все забываешь. Как это сейчас необходимо в наш суетливый, неспокойный век.

Авось Париж выиграет. Давайте пока хоть помечтаем... УРА! УРА, КРИКНУЛ Я, ПОДОБНО БОЛЬШИНСТВУ ПАРИЖАН. УРА! МЫ ПОБЕДИЛИ! ПОБЕДИЛИ БАРСЕЛОНУ! ДИСНЕЙЛЕНД, ЕВРОДИСНЕЙ-ЛЕНД БУДЕТ СТРОИТЬСЯ В ПАРИЖЕ. К ВЕСНЕ ИЛИ ЛЕТУ 1991 ГОДА ВСЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЭТОЙ ГЕНИАЛЬНЕЙШЕЙ ВЫДУМКИ УОЛТА ДИСНЕЯ.

Уолт Дисней — гений! Я в этом не сомневаюсь. Не помню, он ли самолично изобрел мультипликации, но он родил Бэмби, родил Белоснежку и семь гномов и этим заслужил уже памятник. Бэмби я видел миллион лет назад, с тех пор он мне как-то не попадался, но в памяти трогательный этот олененок занял свое место рядом с Мюнхгаузеном и Дон Кихотом Доре, с Алисой в Стране чудес, с Дюймовочкой Андерсена. Недавно я смотрел диснеевского «Робин Гуда в лесах» и должен признаться, что после всех сверхкассовых «Рокки» и «Рембо» я получил просто-напросто удовольствие, которого давно не испытывал. Изящество, вкус, фантазия, блистательный рисунок, бездна юмора, — и все это в сочетании с музыкалънейшей динамикой, от которой мы за последнее время совсем отвыкли.

Но это все же только экран, а Диснейленд — мир... Это подарок человечеству, замученному заботами, страхами, мыслями о невыплаченных налогах. И подарок этот преподнес человечеству Уолтер Дисней...

В Париже откроется уже четвертое из существующих на земле диснеевских чудес Первому Диснейленду — под Лос-Анджелесом — минуло уже тридцать лет. Второй — Диснейуорлд во Флориде, открылся в 1971 году, третий, в Японии, возле Токио, в 1983 году. И вот четвертый, через пять лет, недалеко от Парижа, возле нового города Марн-ла-Валле.

Газеты полны цифр, но, прежде чем добраться до них, несколько слов о первом, лос-анджелесском Диснейленде.

— Как, вы не были в Диснейленде? — хором ахнули мои друзья, узнав, что я действительно в нем не был. — Это преступление! Вы никогда себе не простите...

— Но у меня билет на самолет на завтра...

— Чепуха! Обменяем.

— Да, но... Меня ждут...

— Ну и пусть ждут. Мы вас не отпустим.

— А если...

— Никаких если... Яша, заводи машину.

И мы поехали в Диснейленд. И действительно, я никогда не простил бы себе, а заодно и Яше и его жене, если бы не совершил это путешествие,..

Путешествие в детство! А так как не было на свете еще человека, у которого не было бы в детстве чего-то хорошего, то значит, что это путешествие в хорошее. Ручаюсь, попади в это царство любой затруханный советский министр, козелецкий секретарь райкома или завмаг из Золотоноши или Пупырей, на лицах их появится и целый день не будет сходить глупая, но счастливая улыбка, пусть они даже не подозревают о существовании Марка Твена, пароход которого хлопает своими плицами по почти всамделишной Миссисипи.

Между прочим, улыбка — это одно из обязательнейших условий, которое должен круглосуточно выполнять каждый служащий Страны сказок... Если даже какой-нибудь оболтус в десятый раз спросит вас, как пройти в уборную, вы каждый раз, варьируя улыбки, обязаны, не раздражаясь, указать ему, как кратчайшим способом туда пройти.

Не улыбаются в этом мире только крокодилы, удавы, стреляющие в вас из лука индейцы, болтающиеся на вепсах шимпанзе и орангутанги да замогильным голосом пугающие вас духи и привидения таинственных, покинутых замков. Только им разрешается вас пугать, заставлять сильнее биться сердце, а то и загонять его в пятки. Все остальное должно только радовать и веселить. И я битых 12 часов радовался и веселился как ребенок.

Несколько цифр. На востоке Парижа освоено будет около 2000 га пустынной сейчас территории. Кроме всякого рода аттракционов и городов прошлого и будущего, построено будет около десятка отелей на 5000 мест, 30 тыс. кв. метров различных магазинов и 300 тыс. кв. метров бюро и учреждений. Работой обеспечено будет не менее 25 тысяч человек, а обслужено — до 60 тысяч посетителей ежедневно. Строительство должно обойтись в 15 миллиардов франков.

Переговоры велись два года, предлагали свои услуги около ста городов Европы. К финишу вышли Париж и Барселона, но ленточку порвал Париж. Почему? Причин много — и популярность города, и обилие летом в нем туристов, наличие в городе двух международных аэропортов — Орли и Руасси, — и в не меньшей степени так называемое PEP, скоростное метро, которое уже сейчас доходит до Марн-ла-Валле и требует продления до территории парка не больше чем на десять километров. Для задыхающихся от обилия автомобилей современных городов это неоспоримый плюс.

Есть, конечно, у этой затеи и враги. Разного рода владельцы территорий, конечно же, экологисты и, что там ни говори, шовинистически настроенные французы, считающие, что Диснейленд — чисто американская затея. И все же друзей оказалось больше, договор подписан, и в январе примутся за детали — что, где, как и когда.

Первый день открытия первого в мире Диснейленда Уолт Дисней вспоминал как «черное воскресенье». Свежий асфальт на Мэйн-стрит расплавился, и женщины на своих шпильках практически не могли передвигаться. На территории «Земли фантазий» обнарркилась утечка газа, и аттракцион пришлось срочно закрыть. Знаменитый пароход Марка Твена, набитый сверх меры безбилетниками, стал тонуть. Во всех парках не оказалось питьевых фонтанчиков, и вскоре Диснею было предъявлено обвинение в том, что подобным образом он поддерживал продажу прохладительных напитков. Но постепенно все наладилось, и за последние 30 лет через ворота его парка прошло 250 миллионов посетителей. Среди них три года тому назад был и я.

Ни минуты не сомневаюсь, что в день своего 80-летия я окажусь одним из первых посетителей дворца то ли Спящей красавицы, то ли Синей Королы в только что открытом Евродиснейленде. Осталось только — дожить до понедельника.

Минуло двадцать лет с того дня, когда выдающийся архитектор современности Ле Корбюзье (к тому же прекрасный пловец, добавлю) утонул в волнах Средиземного моря.

Судьба его, как и большинства великих людей, сложилась если и не плохо, — имя его гремело и при жизни по всему миру, — но все же не так, как он этого заслуживал. Масштабы задуманного им были куда грандиознее всего осуществленного. Начав с маленьких вилл, вошедших, правда, в историю архитектуры, к концу жизни он одержим был идеей создать совершенно новый, «лучезарный», как он его назвал, город. Увы, все его проекты реконструкций — Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айреса (1930), Женевы, Стокгольма и Антверпена (1932), Парижа (1925, 1936), Алжира (1942), Сен-Дизье (1945), Сен-Годана и Ля Рошели (1945—46), Боготы (Колумбия) и Измира (Турция) (1951), Марселя (1951) — так и остались на бумаге. Только Чандигарху, столице Пенджаба в Индии, повезло — Ле Корбюзье удалось осуществить там свой проект правительственного центра...

Москва тоже может гордиться одним из осуществленных проектов Ле Корбюзье — зданием Центросоюза на улице Кирова, в котором сейчас находится Центральное статистическое управление. Возможно, получи он первую премию на Международном конкурсе, еще одно здание по его проекту украшало бы нашу белокаменную. Речь идет о Дворце Советов, который так и не был построен, — ученые умы поняли, что никакой грунт, никакой фундамент не выдержит задуманную архитектором четырехсотметровую вавилонскую громаду. И появился в центре Москвы плавательный бассейн вместо остроумнейшего, продуманного во всех деталях, легкого и изящного здания Дворца, предложенного Ле Корбюзье. Но что поделаешь, Сталину втемяшилось в голову, что архитектура должна быть роскошной и богатой, и с легкой тяжелой его руки страна обогатилась (правда, только в архитектуре) тысячами колонн, портиков и башен.

И все же, несмотря на то что половина и, по мнению самого Корбюзье, наиболее значительных и принципиальных его проектов не была осуществлена, имя его прочно заняло свое место в истории мировой архитектуры.

Мы, студенты-архитекторы 30-х годов, само собой разумеется, влюблены в него были по уши. Он был нашим учителем, кумиром, божеством. Результаты конкурса на Дворец Советов буквально нокаутировали нас и повергли в глубокий траур. И влюбленные ученики послали своему мэтру соболезнующее письмо, в котором клялись ему в верности до гробовой доски (лет пять спустя мы угодили бы за это в лагерь, но тогда как-то пронесло..). Мэтр ответил. Мы, потрясенные, тут же поставили ему ряд вопросов. И он опять ответил! Это была бомба! Весь институт только об этом и говорил, на нас указывали пальцами.

Тридцать лет спустя, удостоившись встречи с ним, я напомнил ему об этой переписке, но события тридцатилетней давности его уже не интересовали, он целиком посвятил себя проблемам урбанизма и ни о чем другом говорить не мог. Переписку нашу он забыл.

С возрастом (сейчас мне столько же лет, сколько было ему в день нашего с Вознесенским посещения его мастерской на Рю-де-Севр) мое преклонение перед ним несколько померкло, но когда я прочитал в газете о выставке в Центре Помпиду, посвященной одному из ранних его творений, вилле Савой в Пуасси, я тут же на нее ринулся. Выяснилось к тому же, что сама вилла, очень пострадавшая в период оккупации, сейчас реставрирована и по субботам и воскресеньям она открыта для осмотра. Я ринулся и туда.

Возможно, всякое пустое здание смотрится не так, как обжитое, — а в вилле Савой нет ни мебели, ничего, одни стены и пространства, — но поразила меня не так архитектура — я с юношеских лет знал ее по сотням фотографий, глядя на которые мы, студенты, пускали только слюнки, — какая простота, какой лаконизм, ничего лишнего, все продумано до каждой ступеньки! — поразило меня обилие посетителей. Почти как в Мон-Сен-Мишель, знаменитом монастыре в Нормандии, облюбованном всеми туристами мира... И это радовало. Не забыли, значит, старика, помнят о нем еще французы, не пожалели потратить на него свой уик-энд...

А я бродил по этим лишенным мебели и человеческого уюта комнатам, нет, не комнатам, а переливающимся одно в другое пространствам, соединенным винтовыми лестницами и пандусами, смотрел сквозь горизонтальные, ленточные, придуманные им же, Ле Корбюзье, окна на окружающий пейзаж, на длинное, скучное здание нового лицея, из-за которого чуть не снесли саму виллу — общественность запротестовала и, слава богу, спасла, — смотрел и думал. Думал об авторе, творце этого, вернув-шегося к какой-то странной, музейной не музейной, но ничем не заполненной жизни маленького шедевра. Хотелось ли бы мне в нем жить? Мне, любителю развешанных по всем стенам фотографий, картинок и рисунков? Не запротестовали ли бы против непрошеного вторжения стены, любящие пустоту, в крайнем случае допускающие только самого Ле Корбюзье или Озанфана? Не воспротивились ли бы они петербургским пейзажам Остроумовой-Лебедевой, итальянским акварелям моего прапрадедушки или пестрым, левацким рисункам старшего моего брата Коли (его, возможно, и приняли б...). Нет, не хотелось бы мне здесь жить...

И еще об одном думал я — как извилист и непредсказуем путь творца. Ведь это именно он, великий Ле Корбюзье, певец логики и рационализма в архитектуре, памятником которому была вилла, по которой я бродил, — ведь это именно он, а не кто-нибудь другой через 20 лет создал свой истинный шедевр — на холме зеленых предгорий Вогезов — капеллу Роншан. И именно он, в свое время ответивший нам в своем письме на один из поставленных вопросов: «Меня не интересуют никакие церкви, меня интересуют города!», — именно он сумел сделать и подарить человечеству произведение, капеллу, где нет никакого рацио, а только эмоцио, где дух победил все материальное. Сочетание острых как лезвие ножа углов, наклонных плоскостей и шершавых, мягко-извилистых стен с лучами солнца, проникающими внутрь сквозь цветные стекла маленьких квадратных окон-амбразур в стенах, и тишина, и мигающие, потрескивающие у алтаря свечи, и зеленое раздолье холмов вокруг — все это не город, не XX век с его жестокостью и рационализмом. Под сенью этой часовни хочется молчать, молиться, даже мне, безбожнику, хочется погрузиться в самого себя и думать только о вечном, непреходящем...

А выйдя из виллы Савой, мы сразу стали соображать, где б выпить кофейку и удастся ли сразу припарковаться. И кто-то из нас сказал: «Какая хорошая, неутомительная вилла — за десять минут, и все ясно...»

А после капеллы Роншан мы долго шли молча, только один из нас, самый умный, сказал: «Следующий раз приеду сюда один, совсем один, ну вас всех в баню...»

Сотни, тысячи туристов. И парижан тоже. Стоят вдоль набережных, очень много на Пон-дез-Ар — Мосту искусства, на проплывающих «бато-муш», экскурсионных пароходах. И все фотографируют. Что? Пон-Неф, Новый мост, тот самый, который называется Новым, хотя он самый старый в Париже. И все щелкают фотоаппаратами. Сколько потрачено пленки за эти последние две недели сентября, такого ясного и солнечного в этом году? Думаю, несколько раз земной шар можно перевязать, завернуть этой отснятой пленкой...

О, идея! Подсказать ее Христо...

Кому? Христо! Какому Христо? Как, вы не знаете, кто такой Христо? Самый популярный сейчас в Париже человек. Скульптор, фантаст, энтузиаст! Неужели вы ничего не слышали о нем?

Да, популярнее Христо в эти дни не было никого в Париже. У всех букинистов вдоль Сены, во всех газетных киосках и магазинах с сувенирами продавались открытки, плакаты, постеры с изображением его произведений. Их бойко раскупают. А заодно и фотопленку. И щелкают, щелкают своими фотоаппаратами, направленными в сторону Пон-Неф. И в метро, на улицах вас останавливают и спрашивают, как проехать, пройти к мосту.

Чем же этот мост, вернее, два моста, пересекающие западную оконечность острова Ситэ, привлекли всеобщее внимание? А тем, что он завернут!

Как завернут? Чем? И зачем?

А вот так — завернут, упакован, и все. Специальной тканью. И обвязан канатами. Вместе с фонарями и тротуарами. На вопрос «зачем» молодые люди в голубых комбинезонах вручат вам листовку, там все написано. Если хотите, они могут с вами сфотографироваться на фоне этого самого завернутого моста. И вы фотографируетесь — чем вы хуже других, вы тоже уже отравлены.

Кто же такой Христо?

Он болгарин. Ему 50 лет. Родился в Габрово. Христо его имя, фамилия Явичев, но ее никто не знает — Христо и Христо, тот самый, что все заворачивает. И тем прославился...

Он окончил Академию изящных искусств в Софии в 1956 году. Делал портреты Ленина и Сталина. На время каникул студентов мобилизовали на некую стройку коммунизма — создавать иллюзию счастливой страны, потемкинские деревни вдоль трассы знаменитого «ориент-экспресса». По окончании учебы Христо уехал в Чехословакию, а оттуда бежал на Запад — в Вену, Женеву, затем в Париж. Там и зародилась идея «заворачивания». Сначала это были бутылки, стулья, тачка, мотоциклет, автомобиль. Затем живая женщина. И наконец, исторические памятники — здания, скульптуры, монументы. Его объектом были, когда он уже прославился, Музей современного искусства в Чикаго, Кунстхалле в Берне, стена Марка Аврелия в Риме, памятники Виктору Эммануилу и Леонардо да Винчи в Милане. Сейчас вот в Париже, Пон-Неф. На очереди берлинский Рейхстаг... А был и... просто воздух. Называлось это «Упаковка 5600 куб. метров воздуха» — полая, рвущаяся в небо колбаса высотой 85 метров и диаметром 10. На это произведение искусства ушло 2000 кв. метров ткани и уйма канатов. Событие это произошло в Германии, в городе Касселе, в 1968 году.

Но не только заворачиванием, упаковкой, по-французски «амбаляж», прославился Христе Я впервые узнал о нем, натолкнувшись в каком-то журнале по искусству на его проект под названием «Бегущая ограда».

Это металлические столбы, на них натянута проволока, к проволоке прикреплена нейлоновая белая материя. Высотой сооружение 55 метров и тянется, извиваясь, через поля, луга, населенные пункты, пересекая шоссе и дороги (там разрыв) на 40 километров. Все это в Америке, в штате Калифорния.

В Австралии Христо обложил тряпками кусок берега, в Париже, на заре своей деятельности, в 1964 году, загородил узенькую улицу Висконти в Латинском квартале стеной из раскрашенных в разные цвета керосиновых бидонов и назвал это «Железным занавесом».

Но пожалуй, наиболее сенсационным из его произведений было «окружение» одиннадцати маленьких, безлюдных островков в Мексиканском заливе возле Майами, во Флориде, Каждый из островков был окружен плавающей материей из полипропилена розового цвета шириной 60 метров. Любоваться можно этим с пароходов и вертолетов за весьма умеренную плату.

В перспективе — неосуществленная мечта — так называемая Мастаба в Абу-Даби (Саудовская Аравия). Это нечто вроде усеченной пирамиды высотой в сто с лишним метров, сложенной из бочек из-под нефти. По мысли автора, это должно возвеличивать нефтяное величие аравийского эмирата и затмить собой египетские пирамиды.

Вот пока и все. По-моему, достаточно...

Что ж я могу по поводу всего этого сказать? — спросят меня. Откровенно говоря — ничего. В вопросах искусства я консерватор, и такой вид искусства, мягко выражаясь, мне чужд.

Моя большая приятельница, художница, специально приехала из Англии в Париж посмотреть на наш Пон-Неф, спросила:

— По-твоему, некрасиво? Я пожал плечами:

— Занятно, что и говорить. Особенно то, что всех это интересует... И тебя в том числе... По мне же, этот старик куда красивее без тряпок.

Приятельница весело расхохоталась и сказала:

— Давай все же снимемся на фоне его, строгий, седой любитель прошлого.

И мы снялись.

Но на вопрос, на какие деньги делается и зарабатывает ли на всем этом и сколько прославленный Христо, ответить я не смог. В книгах о творчестве Христо — а их уже очень много — пишется, что реализуется все это за счет фотографий, которые продаются на каждом шагу. И мы — что там ни говори, чтобы помочь художнику, — купили каждый не меньше, чем по десятку открыток. Как-никак искусству надо двигаться вперед... А я как-нибудь уж потопчусь на месте — нет, не новатор я.

Париж. 1985 г.