Произведения Виктора Некрасова

Вася Шукшин

«Новое Русское Cлово» (Нью-Йорк), 27 февраля 1977 г., № 24191

(увеличить)

Ночь. Я один в большущей комнате. Камин. Над ним узорчатое, в дубовой раме зеркало. В подсвечниках красные свечи.

Ночь. Я один в большущей комнате. Камин. Над ним узорчатое, в дубовой раме зеркало. В подсвечниках красные свечи.

За окном прямая, как стрела, улица. Она ведет к замку. Замок немыслимых размеров. Дворы, флигеля, арки, проходы, лестницы, И крутые крыши с высоченными трубами. На башнях флюгера.

Вокруг замка парк. Конца и края нет этому парку — столетние вязы и буки, обросшие плющом, вытянулись вдоль аллей. Им спиливают ветки, их берегут, а они тянутся все вверх, вверх. На них нет листьев, зима, и только кружево их крон отражается в прудах, тонко рисуется на фоне вечернего, чистого неба.

По вечерам я брожу по этому парку, мимо беседок и мраморных нимф, петляю по дорожкам, выхожу к озеру, ветви свисают к самой воде, пересекаю двор. Звенят шаги по гранитным плитам... Бьют часы на башне. Останавливаюсь у лестницы, двумя пологими полукружьями спускающейся вниз. По этой лестнице некогда спустился император. И гвардия плакала. Он прощался с ней...

Сегодня я тоже петлял по этим дворикам, сидел на лавочке, глядел на плавающих в пруду лебедей, до того белых, что даже не верится — может же быть такая чистота — прошел через тот самый двор, «Cour des Adieux», пошел домой. Купил по дороге что надо, к ужину, открыл ключом массивные деревянные ворота, поднялся по витой лестнице к себе. Сел за стол. Зажег лампу. Взял книгу, и...

...История эта началась в исправительно-трудовой колонии северного города Н., в местах прекрасных и строгих.

Был вечер после трудового дня. Люди собирались в клубе. На сцену вышел широкоплечий мужчина с обветренным лицом и объявил:

— А сейчас хор бывших рецидивистов споет нам задумчивую песню «Вечерний звон»!..

Так начинается печальная история про Егора Прокудина, героя повести «Калина красная» Василия Шукшина.

И просидел я всю ночь и читал Василия Шукшина. Васю Шукшина...

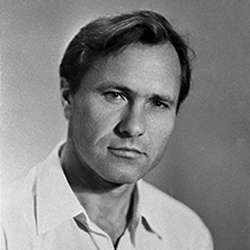

В первом томе «Избранных произведений в двух томах», купленном мною на рю де Бю-си, в магазине «Глоб» за сколько-то там франков (а в Москве двухтомник стоит сейчас на черном рынке сорок рублей), с первой страницы глядит на меня немолодой уже человек с невеселыми под крутыми дугами бровей глазами, тремя морщинами на лбу, жилками на висках, резкими складками у рта, плотно сжатыми губами. Усталый человек... Когда снято, не знаю. Очевидно в последние годы.. Тогда я его уже не знал, или почти не знал.

Знал я его молодым, когда ему не было и тридцати. Все было впереди...

Марлен Хуциев закончил свой второй фильм «Два Федора» и привез его сдавать в Киев (снят он был на Одесской студии) в министерство или может это тогда называлось Комитет по делам кинематографии. Нужна была помощь и я был приглашен (тогда я еще что-то значил) эту помощь оказать.

|

Гостиница «Украина», Киев.

Бульвар Тараса Шевченко, 5-7/29

(угол ул. Пушкинской) |

А через несколько дней Mapлен праздновал свой день рождения. В гостинице «Украина», где жили он сам, оператор и директор картины, актеры же размещались в «Театральной», возле оперного театра.

Выпито было прилично, картину приняли с минимальными потерями (мрачность, иными словами, достоверность атмосферы удалось отстоять и на вопрос: «А почему дети без пионерских галстуков?» тоже что-то ответили), все были веселы, поздравляли именинника, потешались над кинематографическим начальством, наливали еще по одной, а так как в номере нечем уже было дышать, выходили на лестницу покурить. Там-то, на лестнице я и столкнулся с Васей, молодым, статным парнем в гимнастерке и сапогах. Был он, скажем так, чуть более, чем навеселе. А потому разговорчив.

Не помню уже о чем мы говорили (я тоже кое-что принял), помню только, что стояли мы долго, потом опять выпили, опять вышли на лестницу. Поразила меня тогда в нем какая-то напористость, бьющая через край и в то же время какая-то застенчивая искренность. Он и по фильму мне понравился (смотрел я дважды), замкнутый, грубоватый и трогательный, неразговорчивый, а тут вдруг разговорился. Что-то его мучило и в то же время радовало, и чего-то ему не хватало, и чего-то не находил. Курил сигарету за сигаретой, сплевывал поминутно табак и глаза вдруг начинали сиять, ходили желваки... Потом опять пили...

Кончилось все тем, что мне пришлось на такси отвезти его в «Театральную» и на собственном горбу вволакивать на четвертый этаж. Было это мне нелегко. «Тяжелый товарищ», — острил я потом, наутро, когда Марлен спросил, ну как мне понравился в жизни его Вася. Сам Вася был угрюм, смущен, не смотрел в глаза и вообще оказался человеком на редкость неразговорчивым.

Эту встречу помню хорошо — врезались в память — лестница, вернее две лестницы, в «Украине» и «Театральной», возбужденный вечером и похмельно-сумрачный Вася на следующее утро. Второй встречи не помню, очевидно, у Марлена дома, в Москве. Вася влюбился в Марлена, как влюбляются ученики в наставников и дневал и ночевал у него, приглянулся жене, теще, помогал по хозяйству, ремонтировал табуретки, стулья.

Там, в Москве, мы и сдружились.

Много и часто пили, мы тогда этим делом увлекались. Вася был дико застенчив, краснел как девушка. Я не встречал в жизни человека, который так заливался бы краской, моментально, до ушей. Был ли он красив? Мне кажется, что да. Той простой деревенской красотой — открытое лицо, серьезный, внимательный взгляд -— глаза сидели глубоко, всегда ясные, даже во хмелю — крепкая шея и вообще весь какой-то ладный, в туго подпоясанной гимнастерке, галифе, сапогах. Похожий на своих будущих героев — лихих шоферюг с алтайского тракта.

Пытлив был невероятно. Всем интересовался и все искал правду. И очень стеснялся своей не шибкой, как он говорил, культуры. Почему-то запомнился он мне, резко и четко, как на фотографии — в один из вечеров, когда после обычного в те дни возлияния он погрузился в кресло и стал листать Библию. Это было у моих друзей, которые его тоже полюбили, но будучи немного культурнее подсовывали ему нужные книги — пусть читает, надо ему книги читать. Вряд ли кто-нибудь из нас тогда думал, глядя на него, с головой окунувшегося в книгу книг, что лет через десяток его собственные книги будут нарасхват, а я всю ночь буду читать и перечитывать его рассказы в такой далекой от его Алтая Франции. Его невозможно было оторвать от Библии, даже приглашением к столу.

— Да... Вот это книга, будь оно неладно... Книжища...

И потом, сидя все же за столом, повторял и повторял:

— Ну и книга... Железо. — И смотрел куда-то поверх нас.

Потом мы поссорились. Это было через год или полтора. Глупая, ненужная была ссора. Не хочется и вспоминать о ней.

Долго не виделись. Встретились в Киеве. Он приехал туда, очевидно, на какую-то кинопробу и решился все же позвонить мне. И встретились мы в той самой «Украине», где и познакомились.

Он малость повзрослел, как-то окреп внутренне, но в то же время был какой-то встревоженный, чего-то все не договаривал.

После второй или третьей рюмки вина («Давай вино, Платоныч, пить... Ну ее, водку») вдруг прорвало его. Мялся, мялся и бухнул.

— Повесть я написал, Платоныч... Ругать не будешь?

Вот это да! Где-то, когда-то, в каком-то полупьяном разговоре признавался он мне, что «к этому самому, к писанию тянет...». Ну, давай, тянись — сказал я что-то в этом роде и тут же забыл. Актер он был хороший, во втором фильме уже снялся и все мы его видели актером. И вот, пожалуйста, повесть.

— О чем же она, твоя повесть?

— О жизни, о чем?

— Какой же?

— Деревенской, какой же...

— Где же она, повестъ-то?

— Здесь, в портфеле, — он повернулся к портфелю и вытащил оттуда нечто толстое и растрепанное. Я взял в руки.

— Не многовато ли для начала?

— А Бог его знает. Такая уж написалась.

— Ну, а дальше что?

Он, как обычно, залился краской.

— «Октябрь» вот берет. Товарищ Кочетов...

— Что!?

— Он мне уже и прописку в Москве устроил. Под эту повесть.

— Ты спятил...

Он еще пуще покраснел. Я вскочил.

— Забрать! Немедленно забрать!

Без лишней скромности скажу — это был знаменательный день для русской литературы. И самая большая моя заслуга в ее истории. Клянусь!

Повесть я Васе не вернул. Отправил в «Новый Мир» Асе Берзер, от нее все зависело в этом журнале. Повесть она прочла, увидела, что парень кое-что может, но для печати не взяла (кажется, это были «Любавины»), попросила, если есть, принести рассказы. Вася принес. Ася прочла и тут же дала в номер. Так родился писатель Шукшин. А Кочетов, говорят, лютовал, велел отменить прописку, но было уже поздно — в паспорте стоял штамп.

И стал Вася писателем. И режиссером. Окончил ВГИК. Дипломная работа его «Жил такой парень», была одной из лучших советских картин тех лет. Привольная, веселая, трогательная и по-настоящему добрая — другого слова не нахожу. В картине этой родился и Куравлев. Родился он, правда, в «Мичмане Панине», но в этой картине прогремел.

Не помню уже, что было раньше, зашита диплома или наше сидение в «Украине», думаю, что защита была позже.

Волновался он на ней невероятно. Даже похудел как-то, осунулся. И вообще не похож был на себя. В темном костюме, в белой рубашке, с ненавистным ему галстуком. Нет, не шел ему городской костюм. Гимнастерка, сапоги — это его...

Потом, на чьей-то квартире, вспрыскивали его «отлично». Когда я пришел, он уже лыка не вязал.

И долго мы опять не виделись.

О нем стали писать, стали спорить. Многие считали его «почвенником», русофилом, антиинтеллигентом. Подозревали и в самом страшном грехе — антисемитизме. Нет, ничего этого в нем не было. Была любовь к деревне, к ее укладу, патриархальности. Себя самого считал вроде предателем, изменником, променял, мол, деревню на город. И казнился. И... постепенно становился горожанином.

Последний раз по-настоящему мы виделись не помню уже в каком году. Сидели в «Марсе» на улице Горького и я пил коньяк, а он кофе. Он был в зените своей славы. Но оставался таким же, для меня во всяком случае.

Встретились мы почти случайно. Я что-то делал в издательстве «Советский писатель» в Большом Гнездниковском и оттуда позвонил Асе Берзер в «Новый Мир».

— А у меня тут Вася — сказала она мне по телефону.

— Ох! Задержите.

И мигом. Застенчивый Вася не стал ждать меня в редакции — придут тут всякие, начнутся разговоры — прохаживался у подъезда, чуть в сторонке. Выглядел плохо.

Потом за столиком в «Марсе» говорил:

— Ты поймешь меня, Платоныч, не можешь не понять. Пить не пью, а веселее не стал... Ну почему русские пьют, почему?

— Потому что вкусная она — попытался я сострить.

Он даже не улыбнулся.

— Вот бросил, Платоныч, пить и что-то отрезал я в себе. Точно руку или ногу. Лишился чего-то. Даже не чего-то, а точно знаю, чего. Людей лишился, своих людей. Общества, если хочешь. Ну, есть у меня жена, хорошая, люблю ее. И детей люблю. По-настоящему люблю. А вот поговорить... Не в ЦДЛ же, не в ВТО... Бывало, зайдешь в кабак, нет, не в этот, а в простую забегаловку, рыгаловку обычную, гадюшник, подсядешь к столику... И такое тебе расскажут, такое разрисуют... Да ты пей, Платоныч, не стесняйся, я при деньгах, а я свой кофеек, по-интеллигентному, отпил уже свое...

Он прихлебывал кофе и курил сигарету за сигаретой.

— И лишен я теперь этого. Лишен теперь того самого общества, не профессоров там всяких и лауреатов — ты не обижайся, ты не лауреат — а тех самых, с кем у меня общий язык, Ванек и Петек, калымщиков, не подсядешь же к ним трезвый, за стукача примут. А с ними мне просто и ясно... А Сергей Апполинариевич — грех мне на него роптать, многим я ему обязан — да разве мне интересно с ним выпить? Да ну их всех на фиг, всех этих киношников знатных, обрыдли. С одним Генкой Шпаликовым только и можно, а ему тоже нельзя, видал, как распух?

Он не жаловался на сложности в работе, а они были, не выходило что-то с «Разиным», его заветной, мечтой, снимался в каких-то ненужных картинах, играл хорошо, но картины были ненужные. Об этом не говорил. Его съедала человеческая тоска. И ложь — окружавшая.

— Поверь, Платоныч, я не лучше других. Самый что ни на есть обыкновенный человек. Сo всеми там минусами, пьяница, невоздержанный, иной раз срываюсь. Грешен, что и говорить. Но одного не переношу — вранья. А все врут. Bce! Только Ася наша Берзер, Анна Самойловна дорогая не врет. Да может ты... А остальные все врут, делают вид, пыжатся. Коммунизм, мол, строим, светлое будущее... Где оно, это будущее? И прошлое и настоящее вчистую пропили, а они про будущее... Тошнит, Платоныч, ух как тошнит... На рвоту тянет.

Грустный это был разговор, последний наш разговор по душам.

Потом он снимался у Герасимова, того самого Сергея Апполинариевича, получил за это даже премию, потом в «Освобождении», в лысом парике изображал Конева... Зачем?! И тут же делал замечательные фильмы: «Печки-лавочки», «Странные люди», «Калину красную». Свою лебединую песнь...

Виделись мы с ним потом, мимоходом, один только раз. Он читал свои рассказы в Доме литератора. Замечательно читал, просто, ясно, не по-актерски, а по-человечески. И сидел за столиком, на эстраде, нет, не в гимнастерке, он давно перестал ее носить, а в каком-то затрапезном пиджачишке, в рубашке без галстука, но не расстегнутой, а на пуговке. Ему много и долго аплодировали. Он раскланивался, слегка кивая головой, мол, понимаю, знаю, спасибо, стоит ли...

Потом где-то в проходе, около раздевалки столкнулись нос к носу. Он вроде бы обрадовался. Стиснул в объятиях, так что хрустнуло во мне что-то...

— Эх, Платоныч, Платоныч... — и опять стиснул.

Рядом была его жена в каком-то очень мохнатом пальто. Познакомил с ней. Условились встретиться, обменялись телефонами и на этом расстались.

Больше я его не видел. О смерти его узнал уже в Париже, от Марлена Хуциева...

До сих пор не могу отделаться от мысли — а не наложил ли он на себя руки? Принял лошадиную дозу снотворного и все, с концами.

А если не снотворное, то все окружающее. Не выдержало сердце.

В общем-то я его не знал в последние годы. Человек он был кристальной (прошу простить меня за штамп, но это так, другого слова не нахожу) честности. И правдивости. B его рассказах, фильмах, ролях ни признака вранья, желания схитрить, надуть, обмануть. Все правда. И талант заставлял эту правду глотать. Даже тех, кому она претила. Глотали ж, глотали...

Но зачем же были ему все эти Коневы, Герасимовы, Бондарчуки, Шолоховы?.. Говорят, единственное, что можно смотреть в «Они сражались за родину», − это Шукшин. Я не видел, но верю. Он не умел плохо играть. Но зачем это ему было надо?

Я любил его. И он меня, по-моему, тоже. Но что-то нам мешало в последние годы. Мне кажется, он стеснялся своей премии, своих Коневых. Не мог не стесняться. Я ему несколько раз звонил, когда был в Москве, не заставал. Как-то, когда меня не было в Киеве, откуда-то из Ялты звонил директор картины «Печки-лавочки», просил передать, что Василий Maкарович очень хотел бы, чтоб я сыграл какой-то эпизод в фильме. Как выяснилось потом — врача в санатории. И что-то помешало, не получилось. Как я теперь жалею. Сняться в фильме Шукшина, подумать только...

Я эти странички написал за одну ночь.

Взял перед сном «Литературку» (случается и такое), увидел фотографию артиста Юрского, а рядом статью Ф. Комиссаржевского, как выяснилось об этом самом прекрасном актере, об его исполнении шукшинского рассказа «Сапожки». Статья хорошая и видно Юрский действительно прекрасно читает этот рассказик. А я его не читал. Потянулся за красным томиком на полке (точно предчувствовал, захватил его сюда из Парижа), «Сапожек» не нашел, но в конце увидел — «Калина красная». Тоже не читал, только видел. И не раз, а два или три. Один раз уже тут, во Франции.

...У Егора из-под прикрытых век по темени сползла слезинка, подождала, повиснув около уха, и сорвалась, и упала в траву. Егор умер.

И лежал он, русский крестьянин, в родной степи, вблизи от дома... Лежал, приникнув щекой к земле, как будто слушал что-то такое, одному ему слышное. Так он в детстве прижимался к телеграфным столбам...

Ушел из жизни Егор Прокудин, убили его злые люди. Ушел из жизни и Василий Макарыч, а для друзей Вася Шукшин. Кто его убил неизвестно, но убили.

А я сижу в каком-то далеком от всех городе с длинным названием Фонтенбло, держу в руках книжку в красном переплете, смотрю на усталое, усталое лицо Васи Шукшина, друга моего Васи Шукшина и что-то во мне дрожит и слезы текут по щекам...

27 января 1977 г.