Статьи о Викторе Некрасове и его творчестве

Лазарь Лазарев

Лазарев Лазарь Ильич (настоящее имя — Лазарь Ильич Шиндель; 27 января 1924, Харьков —

30 января 2010, Москва) — литературный критик и литературовед. Кандидат филологических наук (1954),

доцент (1987). Заслуженный работник культуры РСФСР (1977).

Лазарев Лазарь Ильич (настоящее имя — Лазарь Ильич Шиндель; 27 января 1924, Харьков —

30 января 2010, Москва) — литературный критик и литературовед. Кандидат филологических наук (1954),

доцент (1987). Заслуженный работник культуры РСФСР (1977).

Участник Великой Отечественной войны, командир разведроты, лейтенант.

Награждён орденами Отечественной войны I и II ст., медалями.

Окончил Ленинградское высшее военно-морское училище (1942), филологический факультет МГУ (1950) и

аспирантуру при нём (1954).

Печатался с 1950 г.

Член Союза журналистов с 1959 г., Союза писателей СССР с 1960 г.

Работал в «Литературной газете» (1955—1961).

C 1961 г. — в журнале «Вопросы литературы», с 1992 г. до конца своих дней — его главный редактор.

Был женат на Надежде Мировой.

Критика:

Драматургия К. Симонова. М., 1952;

Поэзия военного поколения. М., 1966;

Военная проза Константина Симонова. М., 1974;

Это наша судьба: Заметки о литературе, посвященной Великой Отечественной войне. М., 1978;

Василь Быков: Очерк творчества. М., 1979 (на англ. яз. — 1987);

Константин Симонов. — М., 1985;

То, что запомнилось. — М., 1990;

Шестой этаж, или Перебирая наши даты. — М., 1999;

Записки пожилого человека. Книга воспоминаний. — М., 2005.

Живым не верится, что живы... (Заметки о литературе, посвященной Великой Отечественной войне). — М., 2007.

Другие произведения:

Липовые аллеи [пародии]. М., 1966 (в соавторстве с Ст. Рассадиным и Бен. Сарновым, переизд. 2008).

Виктор Некрасов писал о своем друге:

«Л. Лазарев — один из лучших, серьезнейших советских критиков. Я его давно знаю и все, им написанное, всегда

читаю с большим интересом. Умный, честный, пишет не о пустяках, а о том, что действительно задевает его».

Правда выше всего

Виктор Некрасов — его судьба и его книги

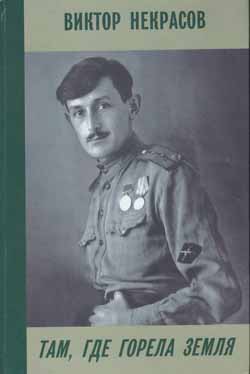

Предисловие к книге Виктора Некрасова «Там где горела земля. Собрание сочинений в трех книгах. Книга первая».

Составители: Григорий Анисимов, Виктор Кондырев, Лазарь Лазарев. — М. : Изографус, 2004,

стр. 3—28

Рассказывая о пережитом и увиденном под огнем в обороняющемся Севастополе, Толстой писал: «Герой же моей повести,

которого я люблю всеми силами души, которого я старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был,

есть и будет прекрасен, — правда».

Через двадцать с лишним лет после этого другой великий русский писатель Достоевский в своем дневнике высказал

очень близкую мысль: «Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше всего, а потому надо желать одной

правды и искать ее, несмотря на все выгоды, которые мы можем потерять из-за нее, и даже несмотря на все те

преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее».

Виктор Некрасов принадлежит к тем писателям, которым затыкали рот, которые подверглись преследованиям и гонениям

за то, что писали правду, за то, что жили и писали по совести.

Но сначала о дописательской биографии Некрасова, рассказанной на склоне дней им самим в Париже:

«Родился 17 июня 1911 года в городе Киеве (Россия). Отец — Платон Федосеевич Некрасов — банковский служащий

(1878—1917). Мать — Зинаида Николаевна Некрасова (до брака Мотовилова) — врач (1879—1970).

Детство провел в Лозанне (мать окончила медицинский факультет Лозаннского университета) и в Париже (мать работала

в военном госпитале). В 1915 году вернулись в Россию и обосновались в Киеве.

После окончания школы учился в железнодорожно-строитель-ной профшколе, в Киевском строительном институте (закончил

архитектурный факультет в 1936 г.) и в театральной студии при киевском Театре русской драмы (закончил в

1937 г.).

До начала войны некоторое время работал архитектором, потом актером и театральным художником в театрах Киева,

Владивостока, Кирова (бывш. Вятка) и Ростова-на-Дону.

С августа 1941 года — в армии. Воевал в Сталинграде, на Украине, в Польше. После второго ранения в 1944 г.

демобилизовался в звании капитана. Награды — медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды.

С 1945 по 1947 г. работал журналистом в киевской газете «Советское искусство».

Во время отпуска по ранению и в первые послепобедные месяцы Некрасов написал свою первую книгу. Эту (вернее,

такую) книгу о войне ждали — прежде всего фронтовики, надеявшиеся, что пережитое ими будет закреплено, увековечено

в правдивом повествовании. В литературной среде самые проницательные знатоки давно предрекали появление литературы

участников войны, книг не о войне, а изнутри войны. В июле сорок третьего года — позади остались два самых тяжелых

и кровавых года войны, но очень далеко было до ее конца, сколько еще братских могил будет вырыто на этом пути —

Илья Эренбург писал: «Замечательные книги о войне напишут не соглядатаи, а участники, у которых теперь подчас нет

возможности написать письмо родным... Зародыш классического романа уже живет в голове фронтовика, который теперь

думает куда меньше о литературных формах, нежели о характере вражеской обороны».

Пророческие слова Эренбурга имеют самое непосредственное отношение к первой книге Некрасова.

Рукопись повести, рассказывающей о боях за Сталинград и в Сталинграде, боях, в которых ее автор, офицер-сапер,

участвовал с самого начала, с бесславного летнего отступления на восток после харьковской катастрофы (мы называли

это тогда со свойственной тому грозному времени прямотой и злой горечью «драпом») до победного конца этого

жестокого сражения, до капитуляции разгромленной, оказавшейся в безвыходном положении армии Паулюса, он, никому не

известный в литературном мире, отправил в редакцию журнала «Знамя».

«На краю земли» — так называлась его повесть. Это было точное название, передающее тяжелое чувство людей, которым

пришлось сражаться с завоевывавшим одну за другой наши республики и области врагом уже на берегу Волги, в

приволжских степях, в невообразимой российской окраинной дали, действительно на краю земли. Полк, в котором служит

главный герой произведения лейтенант Керженцев, сапер, в мирной жизни архитектор (от его имени ведется

повествование), разбит наступающими немцами, те, кто уцелел и не попал в плен, в беспорядке отступают на восток:

«И полка нет, и взвода, и Ширяева, и Максимова. А есть только натертая пятка, насквозь пропотевшая гимнастерка в

белых разводах, «ТТ» на боку и немцы в самой глубине России, прущие лавиной на Дон. И вереницы машин, и тяжело,

как жернов, работающие мысли». И еще через несколько страниц: «За Доном опять степи, безрадостные, тоскливые

степи. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня. Солнце и пыль — больше ничего. Одуряющая, разжижающая мозги жара».

То были общие гнетущие мысли, общее горькое и отчаянное, по накапливающее энергию сопротивления чувство: здесь

предел, дальше отступать некуда, невозможно. Подтверждение этому можно отыскать в опубликованных через много лет

после войны дневниках и записных книжках писателей, побывавших тогда же там в качестве фронтовых корреспондентов

«Красной звезды». Константин Симонов: «Было отчаянное ощущение загнанности на край света и громадности пройденных

немцами расстояний». Василий Гроссман: «Заволжье. Пыль. Коричневая степь. Ужи, раздавленные на дорогах. Реполовы.

Верблюды. Крик верблюдов... Идущие дивизии... Идущие днем и ночью. Лица, лица — их серьезность, смертные лица».

Затем название повести Некрасова менялось дважды: при публикации в журнале — напугала (по тем временам не без

оснований) его мрачность, можно ли так о великой, кончившейся нашей победой битве? — решили назвать «Сталинград».

В книжном издании автор изменил, уточнил название — «В окопах Сталинграда». Под этим названием повесть и

прославилась...

Вообще, у нее была удивительная, полная неожиданных драматических поворотов судьба. Но, как говорится, родилась

она в сорочке. Первая ее часть была опубликована в «Знамени», № 8—9 за 1946 год. Окончание — в октябрьской книжке

журнала, которая открывалась известным постановлением ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах «Звезда» и

«Ленинград», уничтожавшим Анну Ахматову и Михаила Зощенко, навоводившим жесткий «порядок» в литературе и духовной

жизни, кончавшим с относительной вольницей военных лет. Представь автор в редакцию рукопись на два-три месяца

позже, замешкайся журнал с ее публикацией, можно не сомневаться, нацеленный постановлением ЦК на резкое

повышение идеологической бдительности Главлит ни за что не пропустил бы ее в печать. Приведенное этим

постановлением в состояние повышенной боевой активности на поприще истребления всяческой крамолы руководство Союза

писателей вычеркнуло выдвинутую редакцией «Знамени» на соискание Сталинской премии повесть Некрасова и даже

провело два совещания, готовя разгром в печати порочного произведения. Уже первая фраза повести: «Приказ об

отступлении приходит совершенно неожиданно» не могла не привести неистовых ревнителей идейной стерильности в

ярость: Сталинград — замечательная наша победа, знаменовавшая коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны,

только политический недоросль или злобный клеветник мог начать повествование об этом великом событии с изображения

нашего отступления. Короче говоря, повесть была обречена. И вдруг по непостижимому, так и оставшемуся невыяснимым

капризному повелению Сталина, поставившему идеологическое и литературное начальство в тупик (как известно, Сталину

вопросов не задавали, а он своими соображениями делился лишь по собственной охоте), повесть Некрасова была

удостоена Сталинской премии — что и спасло ее от запланированного неминуемого разгрома.

Книга Некрасова представляла собой рассказ не наблюдателя — пусть даже и очень глазастого, — в часы затишья

ненадолго попавшего по редакционной или какой-то другой служебной надобности на передний край, а человека,

познавшего все опасности и тяготы, обрушивающиеся на «окопника», на своей шкуре и изобразившего их без прикрас и

смягчений. Это была книга изнутри войны, появление которой предсказывал Эренбург.

До нее суровый, дорогой ценой оплаченный опыт солдат и офицеров с «передка», к которым и принадлежал автор, не

находил правдивого отражения ни в книгах, ни в кинофильмах. В подавляющем большинстве произведений той поры

«окопники» были в лучшем случае безликой «массовкой», им полагалось дружно бежать в атаку, кричать «За Родину, за

Сталина! Ура!», а крупным планом изображались «орлы», «чудо-богатыри», которым все было нипочем, и в огне они не

горели, и в воде не тонули, неуязвимые для пуль и мин, они били захватчиков как мух.

Некрасовские герои на них совершенно не похожи — вот несколько почти наугад выбранных портретов: «Лицо у него

совсем розовое, с золотистым пушком на щеке. И глаза совсем детские — веселые, голубые, чуть-чуть раскосые, с

длинными, как у девушки, ресницами. С таким лицом голубей еще гонять и с соседскими мальчишками драться»; «Один

долговязый, сутулый, в короткой по колени шинели. Его фамилия Фарбер. По-видимому, из интеллигентов — «видите ли»,

«собственно говоря», «я склонен думать»; «Стягивает через голову тельняшку. На груди его, мускулистой и загорелой,

синий орел с женщиной в когтях. Под левым соском сердце, проткнутое кинжалом, на плече — череп и кости».

Тот образ войны, который тогда всеми видами искусства и пропаганды вбивался в головы людей, ничего общего не имел

с тем, что пережили и видели фронтовики. Потому что такой войны, как в них книгах и фильмах, просто не было.

Повесть «В окопах Сталинграда» словно бы возвращала «окопникам» недавнее незажившее, незаживающее прошлое,

девальвированное, перечеркнутое официально признанной и сверхобильно тиражируемой муляжной литературой.

Оценить опубликованную книгу, особенно по прошествии некоторого времени после ее выхода в свет, когда уже более

или менее сложилось читательское мнение о ней, конечно, гораздо проще, чем определить достоинства рукописи.

Строгая взыскательность литературных оценок и характеристик Александра Твардовского широко известна, он скидок

никому не делал — в том числе и молодым, начинающим. Но вот что он писал во внутренней рецензии, прочитав рукопись

поступившей из так назывемого «самотека» повести Некрасова: «Первое очевидное достоинство книги — то, что лишенная

внешне сюжетных, фабульных приманок, она заставляет прочесть себя одним духом. Большая достоверность свидетельства

о тяжелых и величественных днях борьбы накануне «великого перелома», простота и отчетливость повествования,

драгоценнейшие детали окопного быта и т.п. — все это качества, предваряющие несомненный успех книги у читателя. О

ее существенном содержании можно сказать примерно так. Это правдивый рассказ о великой победе, складывавшейся из

тысяч маленьких, неприметных приобретений боевого опыта и морально-этического превосходства наших воинов задолго

до того, как она, победа, прозвучала на весь мир. И рассказ этот — литературно полноценный, своеобычный,

художнически убедительный...»

Здесь Твардовским проницательно, хотя и в общей форме (задача внутренней рецензии оценочно прагматическая),

определены пажнейшие достоинства содержания и поэтики повести «В окопах Сталинграда», ее принципиального значения

особенности, которые, когда позднее были подхвачены и продолжены «лейтенантской прозой», рассматривались

официозной критикой иногда — в самом «снисходительном» варианте — как серьезные идейно-эстетические слабости, а

чаще как опасные, вредоносные, подлежащие беспощадному искоренению пороки. Это тогда апологетами благословляемой

ПУРом эстетики и «правильной», по уставам и наставлениям, генеральской войны были пущены в ход для устрашения

редакторов и издателей идеологические ярлыки: «окопная правда», «дегероизация», «очернительство», «ремаркизм»,

«абстрактный гуманизм».

В «Севастопольских рассказах» (любимом произведении Некрасова) Толстой, подведя читателей к дверям лазарета,

говорит им: вы тут «увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строю, с музыкой и барабанным боем, с

развевающимися знаменами и гарцующими генералами. А увидите войну в настоящем ее выражении — в крови, в

страданиях, в смерти». Конечно, в войну, которая изображается в повести «В окопах Сталинграда», в которой пришлось

участвовать ее автору и героям, ничего этого уже не было в помине, не могло быть — ни правильного строя, ни

бравурной музыки, ни гарцующих генералов, но отвергнутое, опровергнутое еще Толстым представление о войне как о

загодя придуманном и хорошо отрепетированном высшими руководителями армии и государства историческом спектакле

оставалось незыблемым (отсюда, например, как гениальное сталинское полководческое прозрение «десять ударов» 1944

года, возведенные в ранг непререкаемой исторической истины). Такого рода представление о войне стало фундаментом

всего официального, по глубинной сути парадного искусства — не только кинематографа и литературы, но и

монументального искусства (посмотрев сооруженную в Сталинграде через много лет после войны панораму весьма

картинного штурма Мамаева кургана, Некрасов, именно тогда и там воевавший, свидетельствовал, что штурма как

такового вообще не было — немцы просто оставили эту высоту, которую уже не могли защищать).

В своей повести Некрасов рассказывает о том, что было в действительности, что видел своими глазами его герой, что

пережил, испытал на своей шкуре (ему он передал собственный свой фронтовой опыт).

И когда летом 1942 года после сокрушительного удара немцев, воспользовавшихся грубыми ошибками советского

командования, отступал в разбитых частях на восток, к Волге, к Сталинграду.

И когда немецкая авиация, господствовавшая тогда в небе, обрушилась на город, превратив его в огромный пылающий

костер, — вот как об этом рассказывается в повести Некрасова: «Город горит. Даже не город, а весь берег на всем

охватываемом глазом расстоянии. Трудно даже сказать — пожар ли это. Это что-то большее. Так, вероятно, горит тайга

— неделями, месяцами, на десятки, на сотни километров. Багровое клубящееся небо. Черный, точно выпиленный

лобзиком, силует города. Черное и красное. Другого нет».

И когда на улицах города, вернее, в его развалинах, почти у самого берега — каких-нибудь двести простреливаемых

метров, разыгрались невиданного ожесточения бои — за переходящий из рук в руки дом, лучше, точнее сказать, то, что

от него осталось, какой-то полузасыпанный подвал, кусок разбитой стены.

Все это воссоздается в повести в несочиненных, точных, неповторимых подробностях — психологических, бытовых,

батальных.

Деление это, разумеется, условное, детали сливаются, прорастают друг в друга. «Есть детали, — замечает в повести

Некрасов, и тут ключ к его образной системе, поэтике, — которые запоминаются на всю жизнь, и не только

запоминаются. Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются как-то в тебя, начи-илют прорастать.

Вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность происходящего...»

Когда-то Сергей Эйзенштейн посвятил свою лекцию студентам ВГИКа разбору одного из эпизодов повести Некрасова.

Замечательный режиссер, обладавший острым аналитическим зрением, убедительно раскрывал, как при абсолютной

естественности, неподстроенности весома, многозначительна и многозначна в исповедуемой и практически реализуемой

автором «В окопах Сталинграда» эстетике каждая подробность. Стоит, скажем, обратить внимание на ряд таких,

казалось бы, невыразительных деталей, как цифры, которые ирсмя от времени без малейшего нажима, как бы мимоходом

исплывают в разговорах персонажей. «Активных штыков двадцать семь» — это в батальоне, и не после самых жестоких

боев. А вот уже в самом Сталинграде: «В той дивизии человек сто, не больше. Две недели на том берегу дерутся».

Детали эти, открывающие масштаб потерь, необычайно существенны для понимания не только того, что делается вокруг

героев, фронтовой обстановки, но и их душевного состояния.

Я уже не говорю о таких, например, подробностях: «Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки,

и к губе его прилип окурок. Маленький, еще дымившийся окурок». Или: «Я кидаю коробок. Он не долетает шага на два.

Фу ты, черт! Сидящий и воронке протягивает руку. Нет, не дотянулся. Мы оба не сводим с коробка глаз. Маленький.

Чернобокий. Он лежит на снегу и точно смеется над нами. Потом появляется винтовка. Медленно, осторожно

высовывается из воронки. Движется по снегу, тычется в коробок. Вся эта операция тянется целую вечность. Коробок

скользит, отодвигается, никак не хочет за мушку цепляться. У хозяина винтовки от напряжения даже рот раскрывается.

В конце концов он все-таки зацепляет его. Голова и винтовка исчезают. Над воронкой появляется легкий дымок». Или

еще такая деталь: «Иногда сбрасывают по четыре небольшие аккуратненькие бомбочки. По две из-под каждого крыла. Или

длинные, похожие на сигару, ящики с трещотками, противопехотными гранатами. Гранаты рассыпаются, а футляр долго

еще кувыркается в воздухе, а потом мы стираем в нем белье — две половинки, совсем как корыто».

Андрей Платонов, сразу же откликнувшийся на повесть неизвестного автора (еще до того, как она стала лауреатской)

высоко оценивающей ее рецензией, отмечал, что автор «придает описанию войны, всему движению чувств и действиям

человека, пребывающего в огне боя, необыкновенно ощутительную, живую, непосредственную конкретность; читатель все

время живет в том потоке событий, в который вовлек его автор». Из всех этих ненамеренных, невыпяченных,

непедалированных подробностей как бы сама собой складывается, выявляется не лежащая на поверхности, не обнаженная

для дидактической наглядности главная мысль, главная идея повести. Она в том, что нечеловечески тяжкая битва «на

краю земли» за лежавший в руинах город на Волге, битва, ставшая долгожданным переломом в ходе Великой

Отечественной войны, была выиграна самоотверженностью, готовностью к самопожертвованию, патриотическим

воодушевлением множества самых обыкновенных, на языке тех лет, «рядовых защитников» Сталинграда. Корень победы в

том, что Пушкин когда-то в связи с Отечественной войной 1812 года назвал «остервенением народа», а Толстой в

«Войне и мире» «дубиной народной войны».

В последней главе повести, но не в ее финале, не под занавес (это было для Некрасова слишком жирной точкой, вкус и

чувство меры у него безупречны) автор словно бы подводит итог всем этим, столь для него важным, наблюдениям и

размышлениям. Дивизия, в которой служит Керженцев, добивает в центре города окруженных немцев. Длинной вереницей

плетутся к Волге пленные. В блиндаже у саперов и разведчиков отмечают возвращение Керженцева из госпиталя.

Выпивают. Неожиданно возникает разговор об одержанной победе:

«Чумак переворачивается на живот и подпирает голову руками.

— А почему инженер? Почему? Объясни мне вот.

— Что «почему»?

— Почему все так вышло? А? Помнишь, как долбали нас в сентябре? И все-таки не вышло. Почему? Почему не спихнули

нас в Волгу?

У меня кружится голова, после госпиталя я все-таки слаб.

— Лисагор, объясни ему почему. А я немножко того, прогуляюсь...

...Чумак спрашивает, почему. Не кто-нибудь, а именно Чумак. Это мне больше всего нравится. Может быть, еще Ширяев,

Фарбер спросят меня — почему? Или тот старичок пулеметчик, который три дня пролежал у своего пулемета, отрезанный

от всех, и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны? А потом с пулеметом на берег приполз. И даже пустые

коробки из-под патронов приволок. «Зачем добро бросать — пригодится». Я не помню даже его фамилии. Помню только

лицо его бородатое, с глазами-щелочками и пилоткой поперек головы. Может, он тоже спросит у меня — почему? Или тот

пацан-сибирячок, который все время смолку жевал. Если б жив остался, тоже, вероятно, спросил бы — почему? Лисагор

рассказал мне, как он погиб. Я его всего несколько дней знал, его прислали незадолго до моего ранения. Веселый,

смышленый такой, прибауточник. С двумя противотанковыми гранатами он подбежал к подбитому танку и обе в амбразуру

бросил.

Эх, Чумак, Чумак. Матросская твоя душа. Ну и глупые же вопросы ты задаешь...»

Можно ли яснее, конкретнее выразить идею народной войны, воздать должное тем, кому мы обязаны дорого стоившей

победой и в Сталинградской битве и во всей, казалось, бесконечной войне? Точно заметил Андрей Платонов в уже

цитировавшейся рецензии: «В самом изображении наших воинов автор сумел раскрыть тайну пашей победы».

Есть такая формула — «главная книга», довольно часто встречающаяся в современных критических статьях и

писательских интервью. Строго говоря, она не является литературоведческим, научным определением. Главной книгой

критики обычно называют самое значительное, самое зрелое, итоговое творение писателя. Писатели же обычно в этом

случае имеют в виду книгу, над которой они работают и которая им представляется гораздо важнее всего, что ими

написано до этого. Случай уникальный: главной книгой Некрасова оказалось первое его произведение.

Очень высок был достигнутый автором уровень жизненной и художественной правды: Илья Эренбург, вспоминая в свое

знаменитой мемуарной книге «прекрасные повествования» о трагических годах войны, на первое место поставил книгу

Некрасова; Даниил Гранин говорит о ее «безупречной правде».

Читательский успех ее не поддается описанию: общий тираж многочисленных переизданий — несколько миллионов

экземпляров, переводы — на тридцать шесть языков.

Повесть «В окопах Сталинграда» оказала очень сильное и благотворное влияние на литературный процесс. Когда на

рубеже 1950-х и 1960-х годов столь заметно заявила о себе литература фронтового поколения, или, как ее

еще называли, «лейтенантская проза» (хотя среди ее авторов были и солдаты), выяснилось, что у истоков этого

мощного литературного направления находится повесть Некрасова. В XIX веке было сказано: «Все мы вышли из

гоголевской шинели». (Столь же высокой формулой: «Все мы вышли из некрасовских окопов» писатели фронтового

поколения определили роль повести Некрасова в их творческой судьбе. Что Некрасов был их признанным лидером,

засвидетельствовали многие прозаики этой плеяды: Григорий Бакланов и Василь Быков, Булат Окуджава и Вячеслав

Кондратьев, Владимир Богомолов и Алесь Адамович. Борис Слуцкий писал тогда: «Повесть В. Некрасова обогнала

свою литературную эпоху, во многом предваряя наше время».

«В окопах Сталинграда» не утратили за прошедшие полвека живой силы, эстетической привлекательности. А срок это

немалый, за это время потускнели, канули в Лету многие, очень многие книги.

Но исходивший от «главной книги» Виктора Некрасова свет был так ярок, что, видимо, помешал, как следует

рассмотреть и оценить по достоинству его последующее творчество, оно оказалось словно бы отодвинуто в тень.

Перечитывая сегодня его произведения, написанные после «Окопов», ясно видишь и их кровное содержательное и

эстетическое родство с самой знаменитой вещью Некрасова, и те новые открытия в художественном исследовании

действительности и духовного мира современников, которые они в себе заключали. Скажем, его рассказы о войне

«Судак» (1958) и «Вторая ночь» (1960) без всяких оговорок могут быть поставлены рядом с «Окопами» — сегодня это не

вызывает никаких сомнений.

Надо иметь в виду, что были и серьезные привходящие обстоятельства, во многом определившие нескладно сложившуюся

судьбу написанных после «Окопов» повестей «В родном городе» (1954) и «Кира Георгиевна» (1961). Дело в том, что

нежданно-негаданно свалившаяся на Некрасова «охранная грамота» Сталинской премии, которая в свое время прикрыла «В

окопах Сталинграда» от нависавшей опасности уничтожающей официозной критики, на эти вещи уже не распространялась.

Вершители литературных судеб расправлялись с этими произведениями Некрасова с пылом, подогреваемым еще тем, что в

свое время им не удалось разгромить «В окопах Сталинграда», они словно бы брали реванш за то, что вынуждены были

тогда промолчать. В инспирированных руководителями идеологических служб разносных статьях утверждалось, что

Некрасов очерняет нашу действительность, что его повести о послевоенной жизни — скучные, плоские книги о задворках

великой, замечательной эпохи, о неинтересной, буднично-серой жизни, герои их жалки и духовно примитивны. Это была

целенаправленная игра на «понижение», причем игра в одни ворота — тем, кто был готов, кто хотел бы оспорить эти

облыжные обвинения, эти явно искажающие содержание, обесценивающие художественные достоинства некрасовских

повестей характеристики, таким критикам путь на газетные и журнальные страницы был очень не прост, а большей

частью и вовсе наглухо закрыт.

С той поры идеологические надзиратели в покое Некрасова не оставляли. Официозная критика встречала в штыки не

только его художественные произведения. Доставалось ему и за эссеистские заметки по вопросам искусства: за

посвященные кино, но распространяющиеся и на другие искусства «Слова «великие» и простые» (1959) — он выступил

против напыщенной героической риторики, котурнов, велеречивой патетики; за размышления об архитектуре «О прошлом,

настоящем и чуть-чуть о будущем» (1960) — он критиковал безвкусную монументальность и убогое однообразие

тогдашнего советского градостроительства. Его эстетические взгляды квалифицировались как идейно порочные, а потому

подлежащие решительному искоренению. А на самом деле — и это вскоре выяснилось — речь уже шла не только о

писательском кредо, но и о жизненной позиции Некрасова, которую власти не намерены были терпеть.

Повесть «В родном городе» подверглась столь свирепым нападкам блюстителей идеологической стерильности и

приверженцев этетики «потемкинских деревень», потому что она была одним из первых произведений, несших в себе уже

пробивавшиеся «оттепельные» веяния.

Говорят, что одна ласточка весны не делает. Но что ждет эту первую ласточку, расчитывавшую на весеннее тепло, а

столкнувшуюся с еще не отступившими морозами? «В родном городе» было такой обреченной на нелегкую судьбу первой

ласточкой. Некрасов в своей повести рассказывал о трудном переходе от войны к миру, о разрухе, руинах и пепелищах,

о разоренных душах, о возвращении фронтовиков — изувеченных, искалеченных, у которых не было ни кола ни двора. Все

это таило в себе тяжелые драмы, которые при жизни Сталина искусство вынуждено было обходить, во всяком случае до

Некрасова никто не рискнул заняться ими.

В мае сорок пятого — еще гремели последние залпы на полях сражений — Сталин заявил, что «наша социалистическая

экономика укрепляется и растет, а хозяйство освобожденных областей, разграбленное и разрушенное немецкими

захватчиками, успешно и быстро возрождается». И в соответствии с этой основополагающей, непререкаемой установкой

художники должны были в розовом свете изображать окружающую их действительность. Хотя на самом деле если что и

возрождалось очень активно и целеустремленно, то государственное самодовольство и самохвальство, которое привело

нас к катастрофе в начале войны.

И герой повести «В родном городе» капитан Митясов, уволенный после тяжелого ранения из армии, вернувшийся в

предпобедные дни, как и ее автор, в Киев, увидел безрадостную, мрачную картину разрушенного войной города: «Возле

шестиэтажного углового дома Николай остановился. Закурил. Дом был сожжен. Сквозь пустую витрину молочного магазина

— еще вывеска сохранилась — видны были груды обгорелого кирпича... Соседний с угловым, двадцать четвертый номер,

тоже был сожжен... Некоторое время Николай стоял перед домом и, задрав голову, смотрел на пятый этаж.

Маленький тополь, росший из трещины балкона, за эти три года так вырос, что стал уже вровень с перилами. Сквозь

окна было видно небо и изогнутые железные балки».

Тягостное впечатление героя от первой встречи с родным городом, с улицей, на которой он жил, потом будет

подтверждено множеством точных и выразительных подробностей — бытовых и психологических. Мы узнаем и что тогда ели

и пили, едва перебиваясь с хлеба на воду, и где ютились в разрушенном городе, и во что, в какие обноски, были

одеты, и что тяготило, лишало душевного равновесия, и к чему стремились, о чем мечтали. Как и в «Окопах», Некрасов

изображает повседневное течение будничной жизни — очень нелегкой — простых людей.

Переход Митясова и некоторых других персонажей повести — фронтовиков к мирной жизни (изображаемый в

витринно-муляжной литературе в сияюще радужном свете) был, как и в реальной жизни, столкновением с непробиваемым

бюрократическим бездушием: «Везде были очереди, и надо было кого-то дожидаться, или не хватало какой-то справки,

или надо было ее заверить у нотариуса, а там тоже была очередь, или опять надо было кого-то дожидаться, одним

словом, Николай столкнулся с той жизнью, тяжелой, непонятной ему и часто раздражающей жизнью тылового города, о

которой он в армии как-то даже не задумывался». А за этим бытовым планом встает в повести другой — можно сказать,

судьбоносный, о котором через много лет написал горькие строки Борис Слуцкий — один из самых талантливых поэтов

фронтового поколения:

Когда мы вернулись с войны,

Я понял, что мы не нужны.

Захлебываясь от ностальгии,

От несовершенной вины,

Я понял: иные, другие,

Совсем не такие нужны.

Господствовала прямота,

И вскользь сообщалося людям,

Что заняты ваши места

И освобождать их не будем...

Это один из двух главных смысловых узлов повести, авторское название которой «Из огня...» (читатель вместо

многоточия сразу же мысленно восстанавливал вторую часть поговорки «да в полымя») точно раскрывало ее содержание

(страхуя себя и автора, для этого, надо признать, были серьезные основания, редакция предложила безопасный

вариант). Второй смысловой узел повести связан с нараставшим после войны партийно-бюрократическим произволом,

который больнее всего ударил по людям, оказавшимся на захваченной немцами территории. Они натерпелись в оккупации

бесчисленных бед и постоянного страха, но, как это ни дико, ни горько, освобождение принесло им новые лишения,

новый страх и унижения. Теперь все они на государственном уровне подозреваются в предательстве, в поголовном

сотрудничестве с врагом и подвергаются пси ческой дискриминации. При тоталитарном режиме в стране они, без вины

виноватые, объявлены людьми второго, если не третьего сорта. Чем не преминули воспользоваться карьеристы,

получившие государственные преимущества «чистой» анкеты.

Декан факультета, на котором учится Митясов, выживает под этим предлогом («Не проторчал он три года в оккупации?

Как миленький просидел. И черт его знает, чем еще там занимался. Книжечки продавал! Знаем мы эти книжечки»)

превосходного специалиста, старого, любимого студентами профессора, заменяя его бездарным преподавателем, но своим

человеком. Когда за профессора заступился студент-фронтовик, которому пришлось побывать в страшном фашистском

плену, декан и его обвинил в предательстве: «Липа все. Сплошная липа. Три четверти из них добровольно сдавались».

И тут Митясов не выдержал, отвесил мерзавцу пощечину.

В сущности, эту пощечину автор адресовал властям. Свою вину за то, что полстраны было отдано врагу, они решили

переложить на тех несчастных, которые оказались на оккупированной территории или попали в плен. В этом была

подоплека, иезуитская суть анкетного вопроса: «Были ли вы или ваши родственники в плену или на оккупированной

территории?» От ответа на этот вопpoc зависела судьба человека: возьмут или не возьмут на эту работу, можно ли

поступить в этот институт, или с таким «пятном» двери туда для него закрыты, пустят или не пустят в зарубежную

командировку и т.д. и т.п.

Возникает персональное дело Митясова, ему грозит исключение из партии и института, факультет бурлит. Здесь автор

обрывает повествование. Чем может кончиться дело Митясова, читателю предоставлена возможность судить самому— в

зависимости от его жизненного опыта.

Но вот еще на что, наверное, стоит обратить внимание. Бывают же такие поразительные совпадения: Некрасов

персональным делом Митясова словно бы напророчил себе самому будущие нешуточные неприятности, и даже не одно у

него было персональное дело, и хорошо известно, как и чем они кончались...

Появившаяся затем маленькая повесть «Кира Георгиевна» — тоже о возвращении. Но не о возвращении с фронта, как в

предыдущей повести, а из лагеря и ссылки, куда один из его героев этой книги Вадим Петрович, тогда молодой поэт,

угодил почти двадцать лет назад. Эта кровавая мясорубка тюрем и лагерей была одним из самых страшных преступлений

советского строя, трагедией, исковеркавшей жизнь миллионов людей. Некрасов занялся этой закрытой, долгие годы

запретной темой еще до того, как был напечатан «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына (книга эта

потрясла Некрасова), сочинены Александром Галичем знаменитые «Облака». Однако «Кира Георгиевна» не принадлежит к

«лагерной литературе» (как ее позднее, после появления повести Солженицына, стали называть), лагерное прошлое

героя остается за кадром. Некрасов сосредоточен на духовных последствиях воцарившегося в стране

тоталитарно-лагерного режима, который был губителен и за пределами огражденного колючей проволокой пространства.

Некрасов — и в этом одна из существенных особенностей его дарования — писал лишь о том, что знал досконально (он

даже говорил, что сочинительство ему не дается, он не «профессионал»), что так или иначе было пережито им. Позже в

одной из уже эмигрантского периода вещей, объясняя, почему не писал и не пишет о тюремной и лагерной России, он со

свойственной ему прямотой и щепетильностью заметил: «...Не мне, не испробовавшему тюремной похлебки, а по-русски

баланды, не мне, после Шаламова и Солженицына, рассказывать об этих не случившихся, но возможных днях. Поэтому и

пропуск». Но среди друзей и близких знакомых Некрасова было немало тех, кто вернулся из лагерного небытия, их

послелагерные драмы разыгрывались на его глазах.

Арест сломал судьбу Вадима Петровича, но сам он не сломался, пожалуй, даже утвердился в своих представлениях о

главных жизненных ценностях. А у его юной жены — она главная героиня повести, ее именем она названа — судьба как

будто бы сложилась вполне благополучно: арест разлучил Вадима с Кирой, но из лагеря он написал, чтобы она не

осложняла себе жизнь, развелась с ним, что она и сделала. Все потом вроде бы устроилось в жизни Киры Георгиевны

неплохо: она старалась жить легко, комфортно, не обременяя трудными вопросами свою совесть. Но обернулась эта тяга

к беззаботной жизни душевной опустошенностью, утратой нравственных ориентиров, а в искусстве (она скульптор, в

молодости подавала надежды) компромиссами, готовностью делать то, что велят, то, что нынче котируется. В общем она

терпит крах и в жизни и в искусстве. Нет, Некрасов не казнит Киру Георгиевну, он следует принципу, в свое время

сформулированному Достоевским: «При полном реализме найти человека в человеке». Он не щадит свою героиню, с

«полным реализмом» изображен ее простодушный эгоизм, ее бездумные сделки с совестью, но она для него не монстр, он

видит в ней и несчастного человека, жертву пагубных социальных обстоятельств, изображенных тоже с «полным

реализмом»; в Кире Георгиевне много привлекательного, даже в ее легкомыслие есть какое-то обаяние. Суровый же

приговор Некрасов выносит конформизму, нравственным недугам части нашей интеллигенции (в этой повести

художественной интеллигенции), главная причина которых в разлагающей общество нехватке воздуха свободы.

Стоит напомнить и о том, что повести «В родном городе» и «Кира Георгиевна» и выбором героев, и нравственной

проблематикой намечали путь для появившейся позднее «городской» прозе, ярким достижением которой стали

«московские» повести Юрия Трифонова. Все это — и герои Некрасова, и больные проблемы, поднятые в его повестях, и

стремление «при полном реализме найти в человеке человека» (на языке охранительной критики «абстрактный

гуманизм»)— квалифицировалось в авторитетной партийной печати (так ее величали) как злонамеренное искажение

светлой картины пашей замечательной действительности, как подрыв идеологического фундамента советского искусства.

Конечно, эти постоянные критические нападки осложняли и омрачали жизнь писателя: печататься становилось все

труднее, главлитовские аргусы читали его вещи через лупу, ревностно выискивая в них крамолу. Но настоящая травля

Некрасова началась после двух выступлений Хрущева в 1963 году, который сначала на встрече руководителей

партии и правительства с деятелями литературы и искусства, а затем на пленуме ЦК КПСС в свойственной ему

разнузданной манере набросился на его путевые очерки «По обе стороны океана», незадолго до этого напечатанные в

«Новом мире». Некрасов, с яростным негодованием обличал автора Хрущев, атаковал «идейную ясность произведений

литературы и искусства», он «провозглашает совершенно неприемлемый для нашего искусства принцип», «настолько

погряз в своих идейных заблуждениях, так переродился, что не признает того, что требует партия», и т.д. в том же

духе. Разумеется, после такого выступления первого лица партии и государства были незамедлительно приняты

соответствующие карательно-воспитательные «оргмеры»: Некрасова перестали печатать, выводили на чистую воду и

клеймили позором на партийных и писательских собраниях, завели персональное дело, которое закончилось строгим

выговором.

Правда, после смещения Хрущева писателя как пострадавшего от «волюнтариста», который на какое-то время стал

главным объектом партийно-государственных проработочнических кампаний, на что были брошены все силы партийного

аппарата, оставили в покое. Но не надолго. Вряд ли учиненный Хрущевым разнос Некрасова был проявлением его

вспыльчивости и вздорности (скорее всего, он вообще не читал Некрасова, просто, как это было заведено,

идеологические службы подсунули ему докладную-донос с соответственно подобранными и отпрепарированными цитатами).

Это было одно из показательных мероприятий, демонстрировавших, что власти не намерены терпеть «оттепельного»

свободомыслия в литературе и искусстве, — Хрущев, в сущности, лишь озвучивал казарменные требования идеологов

режима, высшей партийно-государственной номенклатуры, для которой Некрасов был опасным противником — ни приручить,

ни запугать его не удавалось.

В январе 1965 года — всего два с половиной месяца прошло после свержения Хрущева — цензура задержала статью

Твардовского «По случаю юбилея», посвященную 40-летию «Нового мира». Дело дошло до Суслова. Серый кардинал

партийного ареопага в числе других обязательных требований велел снять то место в статье, где всего-навсего

говорилось, что «широтою и непринужденностью изложения располагают к себе путевые заметки Некрасова «По обе

стороны океана». Суслов заявил Твардовскому, что критика очерков Некрасова была справедливой (вся эта история

запечатлена в недавно опубликованных «Рабочих тетрадях» Твардовского).

Вскоре начался новый тур преследований Некрасова. За то, что подписал коллективное письмо в связи с процессом

украинского литератора Черновола. За то, что выступил на стихийном митинге в день 25-летия расстрела евреев в

Бабьем Яру, — при разборе нового персонального дела это выступление преподносилось как организация «сионистского

сборища». Припомнили Некрасову тогда и давнюю, 1960 года статью в «Литературной газете» «Почему это не

сделано...», в которой впервые говорилось о том, что память о страшной трагедии в Бабьем Яре всячески стремятся

свести на нет. Он писал тогда: «Сейчас в Архитектурном управлении города Киева мне сообщили, что Бабий Яр

предполагается «залить» (вот откуда вода!), иными словами, засыпать, сровнять, а на его месте сделать сад,

соорудить стадион... Возможно ли это? Кому это могло прийти в голову — засыпать овраг глубиною в 30 метров и на

месте величайшей трагедии резвиться и играть в футбол? Нет, этого допустить нельзя!»

Разбором персонального дела Некрасова занимались те, кто хотел Бабий Яр «залить, засыпать, сровнять», и

закончилось оно, как и следовало ожидать, вторым строгим выговором. А через некоторое время за все те же «грехи»,

поскольку не покаялся, ошибок не пришивал, стоял на своем (в решении было сказано: «позволил себе иметь

собственное мнение, не совпадающее с линией партии»), Некрасова исключили из партии, а вслед за этим из Союза

писателей. Были остановлены запланированные и подготовленные издания, прекращено производство кинофильма,

снимавшегося по его сценарию, сняты критические статьи, посвященные его творчеству.

Мало этого, им занялись ретивые сотрудники КГБ, стали его, как принято у них выражаться, «разрабатывать»: слежка,

какие-то типы приставали на улице, а вдруг удастся спровоцировать драку и судить за хулиганство, прослушивающийся

телефон, перлюстрация почты. 17 января 1974 года, вспоминал Некрасов, «девять человек, предъявив

соответствующий на это ордер со всеми подписями, в течение 42 часов (с перерывами, правда, на ночь) произвели в

моей киартире обыск». Интересно, что так тщательно искали эти Пинкертоны, что надеялись обнаружить в рукописях,

письмах и книгах известного писателя? Шифрованную переписку с ЦРУ, списки подпольной антисоветской организации,

написанную им листовку, зовущую к топору? Смешно и горько.

Конечно, это была наглая, оскорбительная акция устрашения. За ней последовала недельная серия многочасовых

допросов в КГБ, но время которых писателю недвусмысленно дали понять, что, если он не «исправится» или не

уедет на Запад, ему придется отправиться в «места не столь отдаленные» и заниматься отнюдь не писательским трудом.

Так Некрасова вытолкнули в эмиграцию, а затем лишили советского гражданства. Его книги не только перестали

печатать, они были занесены в проскрипционные списки Главлита, изъяты из библиотек и большей частью уничтожены,

его имя было запрещено упоминать в печати, оно вычеркивалось даже из библиографических справочников — словно не

существовало такого писателя, словно не читала вся страна «В окопах Сталинграда». Целое поколение читателей не

имело доступа к его книгам.

И даже после кончины Некрасова (3 сентября 1987 года) цэковские вершители судеб продолжали его преследовать,

видимо, считая, что их приговор не имеет срока давности и не при каких обстоятельствах не может быть отменен. А

ведь это было уже в первые «перестроечные», горбачевские годы. По указанию Егора Лигачева, тогда второго человека

в партии, в «Литературной газете» был смят некролог, автором которого был фронтовик, самый крупный белорусский

писатель Василь Быков. А напечатанный, несмотря на запрет начальства, в «Московских новостях» короткий некролог, в

сущности сообщение, как рассказывает в своей мемуарной книге «Омут памяти» А.Н. Яковлев, был расценен

Лигачевым на заседании Политбюро как антисоветская выходка.

Плохая доля досталась Некрасову и его книгам. То, что он написал в годы эмиграции, до отечественных читателей,

любивших его, знавших цену его таланту, не доходило. Лишь изредка сквозь вой «глушилок» удавалось услышать

какое-то из его выступлений на «Свободе». И для отечественной критики его произведения, конечно, были закрыты, не

могли быть освоены, осмыслены. Поэтому, наверное, до сих пор нет критического очерка, рассматривающего весь его

(включая и эмигрантский период) творческий путь.

А и вдали от родины Некрасов работал много и плодотворно. На чужбине была написана (точнее, закончена, начал ее

Некрасов еще на родине) очерковая книга «Записки зеваки» (1975), за ней последовали путевые записки «Взгляд и

нечто» (1977), «По обе стороны стены...» (1977), «Из дальних странствий возвратясь...» (1979—1981), книга

«Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы» (1983), «Маленькая печальная повесть» (1986).

Увы, даже когда рухнула власть КПСС и наконец было снято табу с имени и книг Некрасова, издавали их в России не

слишком щедро — серьезную литературу тогда уже сильно теснила «развлекаловка»; не все, что было им написано в

эмиграции, было представлено отечественным читателям, скажем, до сих пор не перепечатаны путевые записки «Из

дальних странствий возвратясь...». Вообще, так, к сожалению, случилось, что Некрасов остался единственным крупным

писателем нашего времени, у которого не было не только собрания сочинений, но даже двухтомника, — его литературное

наследство не собрано, не приведено в должный порядок.

Путевые записки в творчестве Некрасова занимают большое место. Кроме только что перечисленных, еще до эмиграции

были написаны «Первое знакомство» (1958), «По обе стороны океана» (1962), «Месяц во Франции» (1965), сильно

пощипанные цензурой «За двенадцать тысяч километров» (1965) (эта книга без цензурных купюр и цензурной правки под

названием «О вулканах, отшельниках и прочем» была потом напечатана за рубежом в «Гранях»).

Так в силу разных обстоятельств сложилось, что эти книги почему-то нередко воспринимались как нечто

второстепенное, подсобное, случайное у Некрасова. Что совершенно не соответствует их подлинной ценности. Странная

аберрация: сегодня видно, что это проза высокого художественного уровня. Да и жанр путевых записок позволял как

нельзя лучше проявиться и личности Некрасова, его, так сказать, натуре и его художественному дару. Он был

страстным любителем путешествий, человеком легким на подъем, готовым и любую минуту отправиться за новыми

впечатлениями за тридевять земель, хоть на край света.

Но знаток архитектуры, театра, искусства (напомню, что он закончил архитектурный факультет и театральную студию,

до войны работал в архитектурных мастерских, затем актером и театральным художником), во время своих путешествий

Некрасов, как это ни удивительно, больше всего интересовался не музеями и достопримечательностями разных стран, а

их жителями, простыми людьми, которые обычно остаются за пределами внимания туристов и авторов зарубежных очерков,

их судьбами, заботами, привычками, повседневным образом жизни. Его привлекали самые разные люди: солдаты, стоящие

в почетном карауле в Париже у могилы неизвестного солдата, два ночных сторожа во Флоренции, с которыми почему-то

завязался спор о всемирном футбольном чемпионате, школьники из Чикаго, ехавшие со своим учителем на экскурсию,

сумбурный разговор с ними завершился «Подмосковными вечерами» и какой-то американской молодежной песней.

Он пользовался любой возможностью, любым поводом, чтобы разговорить случайно подвернувшихся собеседников, был

полон доброжелательного внимания к ним, был готов их терпеливо выслушивать, старался понять их соображения и

резоны, но не подсаживался, не поддакивал, легко ввязывался в споры, спорил горячо, но беззлобно. Эта

естественность, непринужденность, этот искренний интерес располагал к нему людей даже во время мимолетных встреч.

Куда бы ни заносила Некрасова судьба, с какими людьми ни сталкивала, он с поразительной быстротой обрастал не

только добрыми знакомыми, но и приятелями и друзьями, — в этом нетрудно убедиться, прочитав его путевые очерки.

«До Петропавловска лету час или полтора, не больше, но за этот короткий промежуток времени мы умудрились с

летчиками окончательно сдружиться», — рассказывал Некрасов в книге «За двенадцать тысяч километров», и хотя видел

он этих летчиков — вернее, летел с ними — лишь второй раз, тут нет ни малейшего преувеличения. И некоторые из этих

случайно возникших человеческих связей потом сохранялись долгие годы.

Путевые записки — не совсем точное жанровое определение этих книг Некрасова, может быть, лучше их называть

мемуарной, автобиографической прозой — автор не только рассказывает об увиденном в далеких, новых для него краях,

о поразивших его нравах, обычаях, жизнеустройстве, но и делится воспоминаниями о событиях своей жизни,

размышлениями о пережитом, сопоставляет, сравнивает времена и страны, повествование строится на свободном

эссеистском принципе. Так что это и лирическая проза, в которой решающую роль играет образ автора, — какой запас

жизненных впечатлений он, главный герой повествования, накопил, представляют ли серьезный интерес эти впечатления,

каков он как личность.

В 1962 году на вопрос анкеты: «Следует ли считать необходимым соответствие между тем, что писатель проповедует в

своем творчестве, и его личным поведением?» Некрасов ответил коротким и безоговорочным «да». И никогда, ни при

каких обстоятельствах не отступал от этого принципа. Это делает образ автора в путевых заметках необычайно

привлекательным. Некрасов много видел, много пережил, он умен, наблюдателен, проницателен. И при этом относится с

юмором и иронией не только к окружающему миру, но и к себе, что, конечно, прибавляет ему обаяния. В «Первом

знакомстве», положившем начало его путевым записям, Некрасов писал: «Не надо глотать аршин... Надо быть самим

собой». Он всегда был верен себе — и тогда, когда ему выкручивали руки партийные руководители и цензоры, и тогда,

когда оказался по ту сторону железного занавеса на свободе.

Насмотревшись на эмигрантов, которые за рубежом сделали из антикоммунизма профессию, становясь такими же

догматиками и пропагандистами, как коммунисты, только с противоположным знаком, Сергей Довлатов писал: «После

коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов». Некрасов, которому немало досталось от советской власти,

таким антикоммунистом не стал. Он писал о том, что ему ненавистно в так называемом советском образе жизни. Но и о

том, что далеко не все ему нравится в «свободном мире», тоже писал. Никогда не изменял себе, был тверд и ясен в

своих убеждениях, в своей жизненной позиции, разумной, широкой, человечной — и тогда, когда жил в Советском Союзе,

и тогда, когда оказался в эмиграции. Его творчество едино, в вещах, написанных в эмиграции, его мировосприятие,

его гражданские устремления, его эстетические пристрастия не изменились.

Вспоминая свою поездку в молодости в Италию, Илья Эренбург писал, что «издавна чужестранные писатели, попадая в

эту страну, были по-новому счастливы, по-новому ощущали близость искусства — от Стендаля до Блока, от Гете до

нашего современника В. П. Некрасова». Вот в какой ряд высокой классики поставил он путевые очерки

Некрасова «Первое знакомство». Трудно точно определить тот рубеж, за которым творчество писателя— нашего

современника переходит в разряд долговечных эстетических ценностей, в разряд классики. Обычно такой рубеж

устанавливается задним числом, иногда с большим опозданием. Но сегодня уже можно сказать, что путевые очерки

Некрасова заняли свое место рядом с «Письмами русского путешественника» Карамзина, пушкинским «Путешествием в

Арзрум», «Фрегатом "Паллада"» Гончарова, «Островом Сахалин» Чехова.

В сущности, книга «Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы» тоже «путевые записки». Это мысленное

путешествие по своей жизни автор предпринял, когда за его плечами были уже немалые годы, он много пережил и

дурного, и хорошего, многое открылось ему, многое он понял. Это автобиографическая проча, но построена книга в

высшей степени оригинально, кажется, предшественников, во всяком случае в русской литературе, в данном случае у

Некрасова не было. Он не только вспоминает о том, что было, что случилось в его жизни, но и старается представить,

носсоздает то, что могло бы с ним быть, «если бы»...

Такого рода дерзкая условность, которую нынче почему-то числят за постмодернизмом, была опробована Некрасовым

давно, еще в 1965 году, когда о постмодернизме у нас и слыхом не слыхано было, в рассказе «Случай на

Мамаевом кургане». Герой рассказа — сам Некрасов, уже известный писатель, автор знаменитой повести, — через

двадцать с лишним лет оказывается снова в 1942 году в блиндажах своих сталинградских однополчан, для

которых он никакой не писатель, а полковой инженер. Он уже знает, что было в стране после Сталинграда и как было,

а они не знают, не могут знать, как шла война дальше и когда кончилась, и что было потом, в послевоенные годы, не

могут знать, что умер Сталин, а на XX съезде разоблачены его злодеяния. Они и представить себе не могут, что

ни том месте, где им пришлось вести жестокие, кровопролитные Ион, где они закапывались в землю, нашпигованную

смертоносным металлом, сооружен помпезный мемориальный комплекс. Так Некрасов сводит на своебразную очную ставку

разные времена, чтобы выяснить, что открывается нам в сорок втором году, если смотреть на него сегодняшними

глазами, и, наоборот, как выглядит наше время, если взглянуть на него оттуда, из сорок второго года, что

приобретено, что утрачено, что было подлинным, что ложным, что следовало сохранить, а от чего избавляться и что

еще тяжким грузоом весит, давит.

Незадолго до вынужденного отъезда в эмиграцию Некрасов пишет еще два рассказа — «Ограбление века, или Бог правду

видит, да не скоро скажет» и «Король в Нью-Йорке», которые предсталяют собой тоже фантастмагорию, правда

пронизанную сатирической иронией (рукопись этих рассказов, в свое время по разным причинам так и не увидевших

света, хранилась в его архиве, и они, и сущности, сейчас впервые представляются читателям). Герой первого рассказа

— классик официозной советской литературы и крупный партийный и государственный деятель Александр Корнейчук,

второго — Алексей Николаевич Косыгин, в ту пору председатель Совета Министров СССР. Я хочу тут предупредить

наивных читателей, что не следует сравнивать героев этих рассказов с реальными Корнейчуком (о реальном Некрасов

написал вполне нелицеприятное эссе «А. Е. Корнейчуку — 80 лет»), и Косыгиным, которого он в глаза

никогда не видел, — только в кино и телевизионных репортажах. В рассказах вымышленные художественные образы,

вымышленные ситуации. Речь в них идет вообще о советской правящей верхушке, живущей придворными страстями, в

недосягаемой дали от подлинной жизни обычных людей.

Сходную задачу ставит перед собой Некрасов в «Суперлипопет...». Но это не постмодернистская «игра», а

художественное исследование на материале собственной жизни зависимости человека от общества, в котором он живет,

от исторической эпохи, попутное исследование особенностей этого общества и эпохи. Не надо думать, что судьба

человека изначально запрограммирована, вполне возможны и иные ее варианты, многое зависит от так или иначе

сложившихся обстоятельств, иногда даже от вдруг подвернувшегося случая. Из этого исходит Некрасов в

«Суперлипопет...», вспоминая прошлое, он понимает, что не раз оказывался на развилке жизненных дорог: «Я вижу

богатыря на своем буланом коне на перепутье, перед бел-горюч камнем. «Поедешь налево — татарин. Поедешь направо —

соловей-разбойник, поедешь прямо — Лубянка». А может, не Лубянка, а Шанз-Элизе или пляс Пигаль?»

Автор прикидывает другой, вполне возможный вариант своей судьбы: что было бы, если бы его семья не возвратилась

в 1915 году в Киев, а осталась в Париже, где его мать работала в военном госпитале? Быть может, он стал

бы французским писателем, но, наверное, никогда бы не забывал, что он русский, болел бы Россией и болел за Россию.

«Правый, левый? Скорее левый, рвался бы в Испанию. Гитлера ненавидел, поглядывал бы на Москву. В войну ринулся бы

в маки. С полного одобрения матери — «Иди, иди, малыш, только давай о себе как-то знать...». После войны рвался бы

в Советский Союз. «Все-таки мы, русские, победили!» В маки дружил бы со сбежавшими из плена советскими офицерами.

Вот это ребята! О них написал свою первую книгу «Дымок махорки». В определенном кругу прозвучала, даже какую-то

премию получила». И вот когда приоткрылся железный занавес, «двойник» Некрасова осуществил свою давнюю мечту — по

туристической путевке поехал в Советский Союз, о котором он наслышался и восторгов и проклятий, поехал, чтобы

своими глазами посмотреть, что там делается, как живут люди.

Он видит там то, что советский Некрасов прекрасно знал изнутри, конечно, многое не принимал, отвергал, но что

делать, жить-то надо было, привык, притерпелся. А ему, человеку, прожившему иную жизнь, в иных условиях, не

зашоренному, все это, увиденное воочию, кажется абсурдным, находящимся за пределами здравого смысла и

человечности. Вот для чего понадобился автору «двойник» — французский писатель русского происхождения Виктор

Некрасов.

Есть в «Суперлипопет...» еще один «двойник», еще один Виктор Платонович Некрасов. Он возник после одной реальной

жизненной истории. В Париже проходил вечер советской поэзии, все выступавшие поэты были знакомы с Некрасовым,

пришедшим на этот вечер. Но никто из них не решился к нему подойти — он был «вне закона», это грозило серьезными

неприятностями, тем более что на вечере в полном составе во главе с послом присутствовали сотрудники советского

посольства. Только Булат Окуджава, увидев Некрасова, сошел со сцены в зал и на глазах у посольских обнял его.

Отталкиваясь от этого случая, Некрасов выстраивает еще один возможный вариант своей биографии: как бы повел себя

его «двойник», если бы все его неприятности в свое время как-то уладились и он даже оставался «выездным», попав на

такой вечер в Париже? Вряд ли Некрасову после всего, что с ним было в Советском Союзе, надо было, вводя в

повествование еще одного «двойника», подтверждать, что он повел себя точно так же, как Окуджава. Этот эпизод

(«двойник», оторвавшись от своих коллег, бродит со своим другом-эмигрантом по Парижу, и они обсуждают больные

проблемы отечества и эмиграции) нужен автору, чтобы показать, что как бы ни старались власти изолировать,

ошельмовать эмиграцию, внутренние связи ее с родиной не порываются.

Вплетены «двойники» в повествование изящно, мостики от одного к другому преброшены легко и свободно, швов не

видно. При этом все «двойники» живые люди, у них своя самостоятельная жизнь, они и близки «прототипу», и

отличаются от него — это не иллюстрации авторской мысли. «Фантастично» лишь их рождение, появление. Во всем

остальном Некрасов, как всегда, реалист. Психологический портрет каждого точен, логика их судеб, реалии жизненного

пути достоверны. Внутри эпизодов — свойственное художественной манере Некрасова жизнеподобие.

С этим даже связана одна почти анекдотическая история. В «Суперлипопет...» есть фантасмагорический, гротескный, но

написанный по видимости вполне, как это свойственно Некрасову, «достоверно» эпизод: скучающий в одиночестве Сталин

приказывает доставить к нему писателя, чтобы побеседовать с ним и «обмыть» Сталинскую премию «Окопов», этот визит

превращается в двухдневный «загул», изображенный весьма колоритно, как говорится, со знанием дела, с бездной

почерпнутых автором в других компаниях подробностей. Так вот недавно один из сочинителей бредовых исторических

«гипотез», которые нынче охотно печатают даже солидные наши журналы, доказывая нечто совершенно несусветное,

ссылается как на решающее доказательство на эту выдуманную Некрасовым встречу со Сталиным, выдает ее за чистую

монету. Стоит добавить, что тиран написан Некрасовым страшным и смешным, иными красками, чем у Солженицына,

Рыбакова, Искандера.

«Маленькая печальная повесть» — прощальное произведение Некрасова. Не только потому, что оно последнее по времени.

До этого все, что писал Некрасов в эмиграции, было в основном повернуто к прошлому, к тому, что было пережито на

родине. В последней повести осмысливается и духовный опыт жизни на чужбине. Некрасов рассказывает в повести

историю дружбы молодых талантливых питерских актеров: они были не разлей вода, дня не могли прожить друг без

друга, «три мушкетера» называли их. Эта дружба была опорой их духовного существования, отдушиной в затхлой

атмосфере регламентированного советского искусства, не давала опуститься, приспособиться. Казалось, прочные,

неразрывные нити будут связывать их всю жизнь. Но им предстояло новое испытание — вынужденной разлукой: двое

оказались в эмиграции, один, талантливый танцор, стал «невозвращенцем» и вскоре завоевал ослепившую его мировую

славу, второй, которому из-за жены-француженки, пришлось переселиться в Париж, не преуспел там, его талант

оказался невостребован; третий остался на родине, выбился в кинорежиссеры, каким-то чудом снял фильм, который не

понравился начальству — со всеми вытекающими из этого последствиями. Навалились новые заботы, новые неприятности,

новые искушения — теперь уже не общие, у каждого свои. И нити, связывавшие их, стали истончаться, рваться. Вот

почему автор назвал повесть печальной.

Выяснилось, что и для Некрасова прожитые на чужбине годы были временем грустных утрат. В финале повести он вдруг

отставляет в сторону своих героев и пишет о себе, пишет с поразительной искренностью — печалью пронизано

лирическое отступление, которым заканчивается повесть:

«Благославляю ли этот день 12 сентября 1974 года (в этот день вытолкнутый в эмиграцию Некрасов вылетел из Киева в

Цюрих. — Л.Л.)? Да, благословляю. Мне нужна свобода, и тут я ее обрел. Скучаю ли я по дому, по прошлому? Да,

скучаю. И очень.

Выяснилось, что самое важное в жизни — это друзья. Особенно когда их лишаешься. Для кого-нибудь деньги, карьера,

слава, для меня — друзья... Те, тех лет, сложных, тяжелых и возвышенных. Те, с кем столько прожито, пережито,

прохожено по всяким Военно-Осетинским дорогам, Ингурским тропам, донским степям в невеселые дни отступления, по

Сивцевым Бражкам, Дворцовым набережным, киевским паркам, с кем столько часов проведено в накуренных чертежках, в

окопах полного и неполного профиля, на кухнях и в забегаловках, и выпито Бог знает сколько бочек всякой дряни. И

их, друзей, все меньше и меньше, и о каждом из них, ушедшем и оставшемся, вспоминаешь с такой теплотой, с такой

любовью. И так мне их не хватает.

Может быть, самое большое преступление за шестьдесят семь лет, совершенное в моей стране, это дьявольски

задуманное и осуществленное разобщение людей... Один из самых моих близких друзей, еще с юных, восторженных лет,

не только не пришел прощаться, но даже не позвонил. Ближайшая приятельница категорически запретила ей звонить, не

то что заходить. Еще один друг, тоже близкий, хотя и послевоенных лет, прощаясь и глотая слезы, сказал:

Не пиши, все равно отвечать не буду...

И это «отвечать не буду», эта рана до сих пор не заживает. Я мнил его просьбе, не писал, но втайне ждал, надеялся,

что он как-нибудь, надравшись в День Победы, возьмет открытку, напишет на ней левой подмышкой: «Поздравляю!» и без

обратного адреса опустит где-нибудь в Дарнице или на вокзале. За десять лет ни разу не надрался... Во всяком

случае, не написал, не опустил... А все это соль, соль на мою рану...»

День Победы Некрасов вспомнил не случайно: война была и оставалась до конца его дней самым значительным событием

жизни, самым тяжким испытанием, которое он с честью выдержал. Бесконечно дорог ему был этот день. И горько, что

оставшиеся за железным занавесом друзья в этот день не вспомнили о нем. Горько, что на чужбине нет никого, с кем

бы ему хотелось отметить эту дату.

Об этом Некрасов написал рассказ «Девятое мая» — такой же, а может быть, еще более печальный, чем последняя его

повесть. Жестокая ирония судьбы и истории: герой рассказа— художник-эмигрант, так же как автор воевавший в

Сталинграде на Мамаевом кургане, волею судеб занесенный в этот памятный день на какую-то выставку в Германии,

проводит праздник — больше не с кем — с немецким летчиком, летавшим тогда, в сорок втором, на «раме»-разведчике

«Фокке-Вульф-189» в небе Сталинграда, они пьют и со странным, смятенным чувством рассматривают сделанные тогда

летчиком снимки Мамаева кургана. Тоска...

Григорий Кипнис, один из близких друзей Некрасова, в те годы киевский корреспондент «Литературной газеты», в своих

воспоминаниях рассказывал о республиканском партийном активе, посвященном выступлению Хрущева, на котором

обличали, клеймили писателя, требовали, чтобы он признал свои ошибки, покаялся: «Честно говоря, я никогда не видел

его выступающим с трибуны, тем более — перед такой многолюдной аудиторией. К тому же настроенной, мягко говоря,

недружелюбно. Мне стало страшно за него. Только б не сорвался... Но он уже говорил. И говорил таким звонким, таким

ясным и уверенным голосом, что я поразился. Не тени волнения. А зал слушал, что называется, затаив дыхание.

Говорил он о чести, о том, что всегда поступал по совести и писал честно, что никак не может принять обвинения и

признать за собой несовершенные ошибки, ибо, признав, потерял бы уважение к себе как писателю и коммунисту. И

закончил громко, даже с несвойственным ему пафосом, что писал и будет писать правду. Ничего, кроме правды! Одну

только правду, за которую сражался в окопах Сталинграда!»

К этому, наверное, надо добавить: ту правду, которая была главной и самой высокой целью классической русской

литературы и обессмертила ее, ту правду, о которой я говорил в самом начале этих заметок.

Виктор Некрасов не только воспринял эту замечательную традицию классики, не только верно следовал ей. Он обогатил

ее драматическим опытом XX века, «века-волкодава».

Виктор Некрасов «На всю оставшуюся жизнь» Лазаря Лазарева (Об окопной правде и прочем)»

Лазарь Лазарев "Верность правде (Творческий путь Виктора Некрасова)»

Лазарь Лазарев «Ангел справедливости всегда опаздывает… (О Викторе Некрасове — его судьбе и

книгах)»

Лазарев Лазарь «Послесловие к рассказу Виктора Некрасова «Король в Нью-Йорке» (2003)

Лазарь Лазарев «Из огня...»

Лазарь Лазарев «Как неоперабельный осколок»

Лазарь Лазарев «Не за экзотикой...»

Лазарь Лазарев «Первый бой»